ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

江戸に、名井戸と名の付いた所はいくつかあって、隅田町の亀の井、自称院の蜘蛛の井、小石河の極楽の井、亀井戸の渕の井、玉水の井、興福の井など、全部で18か所を数えた。

(注:江戸は地下水質が悪く、そのまま飲めなかったので、「水売り」が商売として成り立つほどであった)

桶町の譲の井というのは、その昔、この町を開いて住み始めた者の名を、桶玉太郎作と言ったことに由来する。

この者は生来、情け深く慈悲のある者で、他人のためになる事であれば、我を捨て、家職を止めても、何とかしてあげようと、常に人の世話ばかり焼いていた。

そもそもこの地は水の不足した所なので、多摩川の流れから樋を引いて、町小路に枝分かれさせて水道とし、朝夕の用水としていた。

(注:これは「玉川上水」として有名で、江戸には、こうした上水が各所にあった)

しかし太郎作の井戸だけは、清潔にして、夏は冷ややかに、冬は暖かにして、鉄気(かなけ)もなく、京都の水に変わらないと評判で、太郎作は、近辺の、五町十町ぐらいまでの家々には水を汲ませ、遠いところへは自ら汲み運んで、人の役に立てることを悦んだので、この水は、桶町の冷水として誰知らぬ者もなかった。さらに太郎作は、夏の日の炎熱に行きかう人の汗を冷やし、喉を潤させようと、終日、水を通りまで汲みだして接待をするなど、万事に心配りをしていた。

その日もまた太郎作は、いつものように水と茶の接待をして家に帰ろうとしたが、太郎作の子で、兄は太郎市という名で21歳、弟は太郎次郎という名で16歳の2人が、もう少し続けたいと言って、手分けして冷水を持って行き、辻接待をしていた。

昼過ぎになって太郎次郎が家に帰って、父に向かい、

「今日、私が数寄屋橋の辺りを通ったら、16・7の娘が腹を痛めて歩けない様子で居て、私に水を乞いて薬を呑みたいと言うのです。でも生水で薬を呑めば、もしかすると余計に腹が悪くなってしまうのではないかと思い、ここまで連れて帰りました」

と言った。

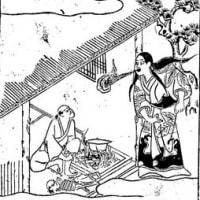

太郎作はもとより慈悲深い者なので、よくぞ気が利いたものだと悦び、娘を呼び入れた。娘は清楚な髪形に、下に白無垢、上には無地で花色の小袖を着ていた。

さて、さまざまに介抱しつつ、

「どこから来なすった。どこへ行きなさる」

と問えば、娘は、

「私が育った所は、芝の増上寺前で、菅野何某と言う者の娘です。去年の冬、神田の台所町にご縁があったのですが、私がそこへ嫁いですぐ、父も母も相続いて亡くなりました。その喪もまだ明けぬうちに、夫にさえ死に別れてしまい、子がある身でなければ、夫の家にも居られず、浮世に身寄りもなくなってしまいました。今は尼にでもなるより他に仕方がないと思うにつけ、故郷の兄を頼りに、とにもかくにも今朝より宿を出たのですが、頻りにお腹が痛くなってきました。そこで、水を頂きたいとお願いしたのですが、有難いご縁で、このように労わっていただき、そのお心ざしは決して忘れません。ただ残念なことに、今の私には、お礼をしようにも、その術がありません」

と言って、さめざめと泣いた。

その言葉遣いや立ち振舞いから、しかるべき家柄の娘であることはすぐに分かった。それが余計に、哀れともいとおしいとも思われ、太郎作夫婦も懇ろに、

「そういう事情なら、急ぐ道でもないでしょう。しばらくここに留まって、十分に休んで、腹をも療治してはどうですか」

と勧めた。

娘はすぐに回復して、太郎作の妻が洗濯などの家事をするのに、この娘も甲斐甲斐しく襷を引きかけ、共に縫い針を扱うなど、なかなかの手利きで、そのうえ読み書きも達者で、しかも、それらがみな、人に優れていたので、太郎作も一層大切に思い、妻もまた、愛おしいと思うようになった。

太郎作は、さてこの上はと、試みに、

「頼る先がない身の上だということだが、誰かを選んで夫にしようと思う気持ちは、もう、ありませんか。それとも、どこかに誘う水さえあれば、夫婦の語らいをして、共に世を渡ろうとは思いませんか。もし嫌でなかったら、息子の太郎市と一緒になって、うちの嫁になってもらえませんか。そうしたら、今日よりすぐに、この家をすべて、若夫婦に任せたいと思うのですが」

と語れば、娘は少しも嫌がる様子なく、

「これほどまでに仰っていただく御心ざしには、たとえ私の命をもってしても報い足りないほどです。まして浮き草の、寄る辺もない身となった今では、おっしゃるとおり、誘う水もあれば、という気持ちも確かにございます。いかようにも、仰せに従いたいと思います」

と言う。

夫婦も悦んで、早速、太郎市に娶らせ、祝言をとり行い、

「夜も更けてきたようだ。そろそろ休みなされ」

と、太郎作夫婦も、心よく酔い伏した。

娘は太郎市と寝屋に入ったが、折りしも暑さが堪え難かったので、太郎市が窓も障子も開け放って寝ようとするのを、娘が諌めて、

「この頃は物騒で、盗人の心配もあります。門や瀬戸をよくさし固め、障子には尻差し(掛け金・心張棒)をしてください」

などと、万事に心遣いして、床に入った。

早や、夜も九つ過ぎになろうかと思う頃、太郎作の妻が、悪夢でも見ているのか呻いていたので、太郎作は目を覚まし、

「どうした。これこれ」

と妻を起こした。

妻は、まだしばらく悪夢に慄いている様子であったが、やがて人心地ついて、

「眠りについて夢を見たのですが、夢の中で太郎市が、髪を振り乱し帷子も引き裂き、尋常でない様子で来て言うには、『私の父、太郎作の親は、その昔、無二の狩人で、殺生を業として禽獣の命を奪ったり、山賊や追剥の親分をやっていました。そして、その時に殺された人や獣の怨念が今なおあって、父を貧しい身の上に落そうとしたのですが、父は生得、慈悲を行い仏道を信じていたので、怨念たちも、それ以上の災いを降りかからせられず、父は貧を転じて立身することができたのです。しかし怨念が消えたわけではなく、今なお前世の怨敵を三年の間に祟ってやると、その報いを私に負わせて、鬼が今宵、私を取って食ってしまいました。しかし、わが身を捨てるのは親への孝と申します。これでもう、末永くこの家に祟りをなす物はないでしょう』と、さめざめと泣いて私に語ったところで、夢が覚めました。あまりにも気にかかる夢でしたから、太郎市を起こしてみましょう」

と言うのを、太郎作は信じず、

「五臓の調子が悪い時には、そのせいで悪夢を見るものだと言う。嫁が来て、世帯を渡す事をはじめ、我が家には心配することなどないぞ」

と諌めて、再び床に就いた。

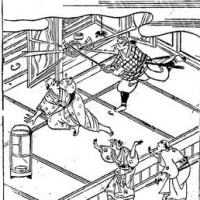

ところが母親は、引き続いてまた同じ夢を見てしまったので、今は母親も堪えかねて、夫婦とも太郎市の寝間に行ったところ、襖も戸もがっちり固められて開かなかった。「太郎市」と呼んでみても答えがない。嫁を呼んでも返事はない。いよいよ心配が募って、戸や建具を壊したり窓を打ち破りなどして、寝間に駆け入って見れば、さも恐ろしい鬼の、両眼は火のように光り口は耳の際まで切れ、振袖の帷子を着たままのが、太郎作夫婦を見て大いに驚き、天井を蹴破って失せ去った。見ると、蚊帳の内には太郎市が、首の骨や手足などがわずかに残されただけの、無残な姿となっていた。

夫婦は遺体の欠片を、泣く泣く拾い集めて納めた。

江戸に、名井戸と名の付いた所はいくつかあって、隅田町の亀の井、自称院の蜘蛛の井、小石河の極楽の井、亀井戸の渕の井、玉水の井、興福の井など、全部で18か所を数えた。

(注:江戸は地下水質が悪く、そのまま飲めなかったので、「水売り」が商売として成り立つほどであった)

桶町の譲の井というのは、その昔、この町を開いて住み始めた者の名を、桶玉太郎作と言ったことに由来する。

この者は生来、情け深く慈悲のある者で、他人のためになる事であれば、我を捨て、家職を止めても、何とかしてあげようと、常に人の世話ばかり焼いていた。

そもそもこの地は水の不足した所なので、多摩川の流れから樋を引いて、町小路に枝分かれさせて水道とし、朝夕の用水としていた。

(注:これは「玉川上水」として有名で、江戸には、こうした上水が各所にあった)

しかし太郎作の井戸だけは、清潔にして、夏は冷ややかに、冬は暖かにして、鉄気(かなけ)もなく、京都の水に変わらないと評判で、太郎作は、近辺の、五町十町ぐらいまでの家々には水を汲ませ、遠いところへは自ら汲み運んで、人の役に立てることを悦んだので、この水は、桶町の冷水として誰知らぬ者もなかった。さらに太郎作は、夏の日の炎熱に行きかう人の汗を冷やし、喉を潤させようと、終日、水を通りまで汲みだして接待をするなど、万事に心配りをしていた。

その日もまた太郎作は、いつものように水と茶の接待をして家に帰ろうとしたが、太郎作の子で、兄は太郎市という名で21歳、弟は太郎次郎という名で16歳の2人が、もう少し続けたいと言って、手分けして冷水を持って行き、辻接待をしていた。

昼過ぎになって太郎次郎が家に帰って、父に向かい、

「今日、私が数寄屋橋の辺りを通ったら、16・7の娘が腹を痛めて歩けない様子で居て、私に水を乞いて薬を呑みたいと言うのです。でも生水で薬を呑めば、もしかすると余計に腹が悪くなってしまうのではないかと思い、ここまで連れて帰りました」

と言った。

太郎作はもとより慈悲深い者なので、よくぞ気が利いたものだと悦び、娘を呼び入れた。娘は清楚な髪形に、下に白無垢、上には無地で花色の小袖を着ていた。

さて、さまざまに介抱しつつ、

「どこから来なすった。どこへ行きなさる」

と問えば、娘は、

「私が育った所は、芝の増上寺前で、菅野何某と言う者の娘です。去年の冬、神田の台所町にご縁があったのですが、私がそこへ嫁いですぐ、父も母も相続いて亡くなりました。その喪もまだ明けぬうちに、夫にさえ死に別れてしまい、子がある身でなければ、夫の家にも居られず、浮世に身寄りもなくなってしまいました。今は尼にでもなるより他に仕方がないと思うにつけ、故郷の兄を頼りに、とにもかくにも今朝より宿を出たのですが、頻りにお腹が痛くなってきました。そこで、水を頂きたいとお願いしたのですが、有難いご縁で、このように労わっていただき、そのお心ざしは決して忘れません。ただ残念なことに、今の私には、お礼をしようにも、その術がありません」

と言って、さめざめと泣いた。

その言葉遣いや立ち振舞いから、しかるべき家柄の娘であることはすぐに分かった。それが余計に、哀れともいとおしいとも思われ、太郎作夫婦も懇ろに、

「そういう事情なら、急ぐ道でもないでしょう。しばらくここに留まって、十分に休んで、腹をも療治してはどうですか」

と勧めた。

娘はすぐに回復して、太郎作の妻が洗濯などの家事をするのに、この娘も甲斐甲斐しく襷を引きかけ、共に縫い針を扱うなど、なかなかの手利きで、そのうえ読み書きも達者で、しかも、それらがみな、人に優れていたので、太郎作も一層大切に思い、妻もまた、愛おしいと思うようになった。

太郎作は、さてこの上はと、試みに、

「頼る先がない身の上だということだが、誰かを選んで夫にしようと思う気持ちは、もう、ありませんか。それとも、どこかに誘う水さえあれば、夫婦の語らいをして、共に世を渡ろうとは思いませんか。もし嫌でなかったら、息子の太郎市と一緒になって、うちの嫁になってもらえませんか。そうしたら、今日よりすぐに、この家をすべて、若夫婦に任せたいと思うのですが」

と語れば、娘は少しも嫌がる様子なく、

「これほどまでに仰っていただく御心ざしには、たとえ私の命をもってしても報い足りないほどです。まして浮き草の、寄る辺もない身となった今では、おっしゃるとおり、誘う水もあれば、という気持ちも確かにございます。いかようにも、仰せに従いたいと思います」

と言う。

夫婦も悦んで、早速、太郎市に娶らせ、祝言をとり行い、

「夜も更けてきたようだ。そろそろ休みなされ」

と、太郎作夫婦も、心よく酔い伏した。

娘は太郎市と寝屋に入ったが、折りしも暑さが堪え難かったので、太郎市が窓も障子も開け放って寝ようとするのを、娘が諌めて、

「この頃は物騒で、盗人の心配もあります。門や瀬戸をよくさし固め、障子には尻差し(掛け金・心張棒)をしてください」

などと、万事に心遣いして、床に入った。

早や、夜も九つ過ぎになろうかと思う頃、太郎作の妻が、悪夢でも見ているのか呻いていたので、太郎作は目を覚まし、

「どうした。これこれ」

と妻を起こした。

妻は、まだしばらく悪夢に慄いている様子であったが、やがて人心地ついて、

「眠りについて夢を見たのですが、夢の中で太郎市が、髪を振り乱し帷子も引き裂き、尋常でない様子で来て言うには、『私の父、太郎作の親は、その昔、無二の狩人で、殺生を業として禽獣の命を奪ったり、山賊や追剥の親分をやっていました。そして、その時に殺された人や獣の怨念が今なおあって、父を貧しい身の上に落そうとしたのですが、父は生得、慈悲を行い仏道を信じていたので、怨念たちも、それ以上の災いを降りかからせられず、父は貧を転じて立身することができたのです。しかし怨念が消えたわけではなく、今なお前世の怨敵を三年の間に祟ってやると、その報いを私に負わせて、鬼が今宵、私を取って食ってしまいました。しかし、わが身を捨てるのは親への孝と申します。これでもう、末永くこの家に祟りをなす物はないでしょう』と、さめざめと泣いて私に語ったところで、夢が覚めました。あまりにも気にかかる夢でしたから、太郎市を起こしてみましょう」

と言うのを、太郎作は信じず、

「五臓の調子が悪い時には、そのせいで悪夢を見るものだと言う。嫁が来て、世帯を渡す事をはじめ、我が家には心配することなどないぞ」

と諌めて、再び床に就いた。

ところが母親は、引き続いてまた同じ夢を見てしまったので、今は母親も堪えかねて、夫婦とも太郎市の寝間に行ったところ、襖も戸もがっちり固められて開かなかった。「太郎市」と呼んでみても答えがない。嫁を呼んでも返事はない。いよいよ心配が募って、戸や建具を壊したり窓を打ち破りなどして、寝間に駆け入って見れば、さも恐ろしい鬼の、両眼は火のように光り口は耳の際まで切れ、振袖の帷子を着たままのが、太郎作夫婦を見て大いに驚き、天井を蹴破って失せ去った。見ると、蚊帳の内には太郎市が、首の骨や手足などがわずかに残されただけの、無残な姿となっていた。

夫婦は遺体の欠片を、泣く泣く拾い集めて納めた。