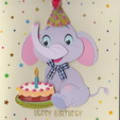

ゲンノショウコ(現の証拠)フウロソウ科 フウロソウ属 Geranium nepalense ssp.thunbergii

腹痛の民間薬として知られており、煎じて飲めばすぐ効果があるということからこの名があるということです。昔は、この草を陰干ししたものを煎じて飲んだものです。

山野の草地にごく普通に生えている多年草。高さは20~50cm。茎や葉柄、花柄には毛が多く、腺毛も混じる。

画像は、一関市室根山の頂上付近にある室根神社の上の道路脇に咲いていたゲンノソウコの白花。種子も沢山つけている。(9月28日)

葉は茎の下部のものは5つに切れ込み、上部では3つに切れ込む。7~10月、直径1~1.5cmの花が長い花柄の先にふつう2個ずつつく。花の色は白いものから紅紫色まで変化が多いということですが、西日本では紅紫色、東日本では白色のものが多いそうです。

果実は鉛筆にかぶせるキャップのような形の果。種子はキャップの下側にある。熟すと果皮が下側から縦に5つに割れ、果皮がクルクルッと巻き上がるはずみで、種子がはじき飛ばされる。この形が御輿の屋根のように見えるので、ゲンノショウコの別名が「ミコシグサ(御輿草)」というそうです。

分布:北海道~九州