■前回までのあらすじ

1978年、sigma社は、サイ・レッドと提携して、米国で1970年前後に商品化されたリアプロジェクターによるビデオポーカー機を、ほぼ同じ内容で白黒モニターに移植した「TV・POKER」を自社ロケに設置した。

ビデオゲームの表示能力が向上する1980年頃には日本でもsigma以外にビデオポーカーを製造するメーカーが現れ、違法なゲーム機賭博に使用されて大きな社会問題となったため、1984年、ビデオゲーム機を設置する遊技業を風俗営業として警察の監督管理下に置くよう風営法が改正された。

1983年、sigmaはネバダ州におけるゲーム機メーカーのライセンスを取得し、米国のミルズ社をディストリビューターとして「ミルズ・ポーカー」の販売を開始する。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

80年代後半になると、ビデオゲームの解像度はさらに高くなり、より美麗なグラフィックが表現できるようになります。しかし、ワタシの手元には、この頃から90年代前半にかけての資料がほとんど無いため、この期間に関する記述は不確かにならざるを得ないのですが、とりあえずワタシの認識する記憶として記録しておこうと思います。もし、誤りにお気づきになられた方がいらっしゃいましたら、ぜひともご指摘、ご教示いただけますようお願い申し上げます。

ビデオポーカー(ビデオスロット含む)による違法な賭博営業は80年代を通して盛んでした(その主たる業態であるゲーム喫茶の流行は結局90年代半ばくらいまで続く)が、健全営業のゲームセンターでもビデオポーカーは大人気で、池袋のゲームファンタジア・サンシャイン(当時の名称。現在のアドアーズサンシャイン店)の2階には多数のビデオポーカーが設置されていたにも関わらず、空き台を見つけるのに苦労するくらい混みあっていたものでした。

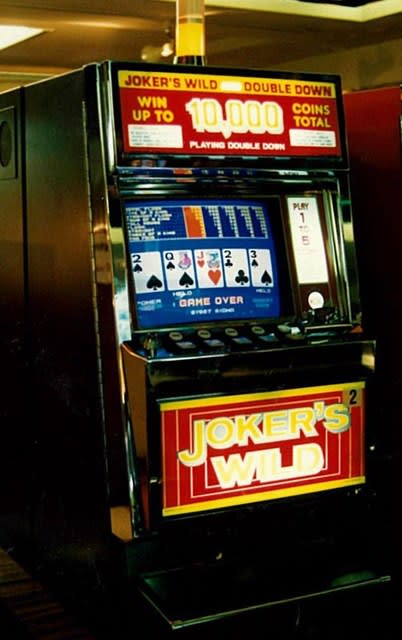

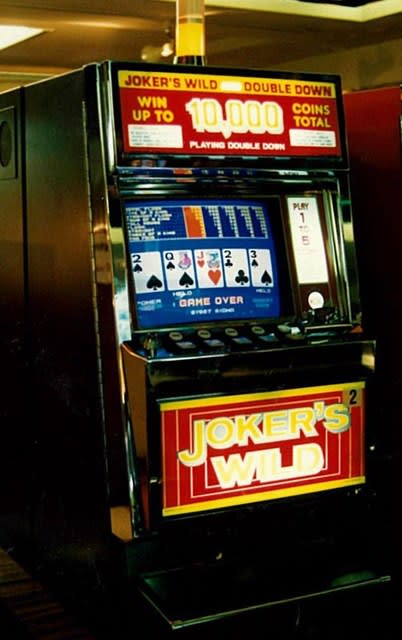

たぶん1987年のこと、sigmaは新たなビデオポーカー機「HRシリーズ」を発表します。「HR」とは「High Resolutiion」、つまり「高解像度」のことで、これにより、ビデオポーカーはようやく通常のトランプと比較しても違和感のないカードデザインを表示することが可能になりました。

HRシリーズの筐体と、同じタイミングで発売されたやはりHRシリーズの「21」のラージインデックスによるゲーム画面。ソースは日本の業者に配布された商品紹介資料の写真だが、共にカジノ仕様であるところから、日本よりも先にネバダで発売されていることも考えられる。

日本のゲーム業界では、1990年代に入ると、インベーダーブーム以降ビデオゲームに押され気味だったメダルゲームが、第二のブームと言ってよいくらいの勢いで盛り返してきます。これにより、メダルゲームを古くから開発していたセガやタイトーはもちろんのこと、それまであまりメダルゲームに注力していなかったカプコン、ジャレコ、テーカン、コナミ、太陽自動機、更にかなり遅れてナムコもビデオポーカーを発売しました。但し、これらの中には、一般には無名な中小メーカーが開発したものに自社の名前を乗せていただけと思しきものもあります。

これだけ多くの競合他社が現れれば、それら後発機の中には、ギャンブルマインドを持たない開発者の的外れな思いつきと見よう見まねで作ったようなお粗末な機種もありましたが、意欲的な試みを盛り込んだものも少なからずあったように思います。しかし、それにもかかわらず、sigmaの牙城を崩すような製品はただの一つも出てきませんでした。辛うじて、セガ、タイトー、ナムコなど自社ロケを持つ大手メーカーが、そこに自社製品を設置できたくらいのものでした。

sigmaは、1992年には15インチフラットモニターを採用した新筐体「LOTUS DEAL」を、94年にはその上位機種となる「KING LOTUS」を発売します。そのころになると、ドローポーカー系のバリエーションも出尽くした感があり、sigmaはスタッドポーカー系のビデオポーカーを作り始めます。「デューシーズワイルド・スタッド」及び「ダブルジョーカー・スタッド」で採り入れていた、絵札が多く出現すればボーナスゲームとしてフリープレイが始まるというフィーチャーは、現代のビデオスロットのボーナスゲームの先駆のようにも見えます。

LOTUS DEAL(左・1992)とKING LOTUS(右・1994)。

KING LOTUS以降のsigmaの動きは、ワタシは捉えきれておりません。1990年代の後半(1997だったか?)、米国シリコンゲーミング社が、プラットフォームにPCを使用し、当時最先端だった縦横比16:9のCRTモニターを縦長方向に使用したマルチゲームマシン「オデッセイ(Odyssey)」を発表します。当時としては破格に美麗なグラフィックだったオデッセイはカジノ市場で一世を風靡しました。sigmaはこれを模した「FANTASIA STATION」を1999年に発売していますが、画面を縦長方向に使うというスタイルに馴染めなかったワタシはこれを遊んだことがありません。

sigmaの「FANTASIA STATION(1999)。複数のゲームが1台にインストールされている。

sigmaは2000年にアルゼグループに吸収され、ラスベガスのsigma game社はアルゼが引き継ぐという話になっていたのですが、ネバダ当局から許可が下りなかったためその話は流れ、sigma game社は消滅しました。この件について、sigmaの真鍋は合併時の話と違うという事で、契約違反でアルゼを相手取って訴訟を起こしました。地裁では真鍋側に有利な判決が出ましたが、アルゼは控訴、上告と粘り、そうしている間に真鍋は最終的な結果を見ることなく物故してしまいましたが、結局は真鍋の勝訴で裁判は終わりました。

アルゼ社としてはsigmaの開発部門が欲しくて吸収したようですが、旧sigmaの開発者の中にはこれを良しとせず、別のメーカーへと散った人たちも少なくなかったと聞いています。中でもビデオポーカーやSUPER 8 WAYSの開発の中心にいた人たちは、その後他のメーカーを経て「CRON(クロン)」というメーカーを立ち上げ、sigma無き後のビデオポーカーやスロットマシンの開発を担い、アジア地域のカジノ市場にも進出しているそうです。周辺の人からは、その経営状態は必ずしも楽観を許さない状況が続いていると聞いていますが、頑張ってもらいたいものです。

「ワタクシ的「ビデオポーカー」の変遷」は、一応これにて終了です。最後は資料が少なく、まとまりがなくなってしまいました。いずれまた資料がそろった時に、あやふやな部分を補っていきたいと思います。

1978年、sigma社は、サイ・レッドと提携して、米国で1970年前後に商品化されたリアプロジェクターによるビデオポーカー機を、ほぼ同じ内容で白黒モニターに移植した「TV・POKER」を自社ロケに設置した。

ビデオゲームの表示能力が向上する1980年頃には日本でもsigma以外にビデオポーカーを製造するメーカーが現れ、違法なゲーム機賭博に使用されて大きな社会問題となったため、1984年、ビデオゲーム機を設置する遊技業を風俗営業として警察の監督管理下に置くよう風営法が改正された。

1983年、sigmaはネバダ州におけるゲーム機メーカーのライセンスを取得し、米国のミルズ社をディストリビューターとして「ミルズ・ポーカー」の販売を開始する。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

80年代後半になると、ビデオゲームの解像度はさらに高くなり、より美麗なグラフィックが表現できるようになります。しかし、ワタシの手元には、この頃から90年代前半にかけての資料がほとんど無いため、この期間に関する記述は不確かにならざるを得ないのですが、とりあえずワタシの認識する記憶として記録しておこうと思います。もし、誤りにお気づきになられた方がいらっしゃいましたら、ぜひともご指摘、ご教示いただけますようお願い申し上げます。

ビデオポーカー(ビデオスロット含む)による違法な賭博営業は80年代を通して盛んでした(その主たる業態であるゲーム喫茶の流行は結局90年代半ばくらいまで続く)が、健全営業のゲームセンターでもビデオポーカーは大人気で、池袋のゲームファンタジア・サンシャイン(当時の名称。現在のアドアーズサンシャイン店)の2階には多数のビデオポーカーが設置されていたにも関わらず、空き台を見つけるのに苦労するくらい混みあっていたものでした。

たぶん1987年のこと、sigmaは新たなビデオポーカー機「HRシリーズ」を発表します。「HR」とは「High Resolutiion」、つまり「高解像度」のことで、これにより、ビデオポーカーはようやく通常のトランプと比較しても違和感のないカードデザインを表示することが可能になりました。

HRシリーズの筐体と、同じタイミングで発売されたやはりHRシリーズの「21」のラージインデックスによるゲーム画面。ソースは日本の業者に配布された商品紹介資料の写真だが、共にカジノ仕様であるところから、日本よりも先にネバダで発売されていることも考えられる。

日本のゲーム業界では、1990年代に入ると、インベーダーブーム以降ビデオゲームに押され気味だったメダルゲームが、第二のブームと言ってよいくらいの勢いで盛り返してきます。これにより、メダルゲームを古くから開発していたセガやタイトーはもちろんのこと、それまであまりメダルゲームに注力していなかったカプコン、ジャレコ、テーカン、コナミ、太陽自動機、更にかなり遅れてナムコもビデオポーカーを発売しました。但し、これらの中には、一般には無名な中小メーカーが開発したものに自社の名前を乗せていただけと思しきものもあります。

これだけ多くの競合他社が現れれば、それら後発機の中には、ギャンブルマインドを持たない開発者の的外れな思いつきと見よう見まねで作ったようなお粗末な機種もありましたが、意欲的な試みを盛り込んだものも少なからずあったように思います。しかし、それにもかかわらず、sigmaの牙城を崩すような製品はただの一つも出てきませんでした。辛うじて、セガ、タイトー、ナムコなど自社ロケを持つ大手メーカーが、そこに自社製品を設置できたくらいのものでした。

sigmaは、1992年には15インチフラットモニターを採用した新筐体「LOTUS DEAL」を、94年にはその上位機種となる「KING LOTUS」を発売します。そのころになると、ドローポーカー系のバリエーションも出尽くした感があり、sigmaはスタッドポーカー系のビデオポーカーを作り始めます。「デューシーズワイルド・スタッド」及び「ダブルジョーカー・スタッド」で採り入れていた、絵札が多く出現すればボーナスゲームとしてフリープレイが始まるというフィーチャーは、現代のビデオスロットのボーナスゲームの先駆のようにも見えます。

LOTUS DEAL(左・1992)とKING LOTUS(右・1994)。

KING LOTUS以降のsigmaの動きは、ワタシは捉えきれておりません。1990年代の後半(1997だったか?)、米国シリコンゲーミング社が、プラットフォームにPCを使用し、当時最先端だった縦横比16:9のCRTモニターを縦長方向に使用したマルチゲームマシン「オデッセイ(Odyssey)」を発表します。当時としては破格に美麗なグラフィックだったオデッセイはカジノ市場で一世を風靡しました。sigmaはこれを模した「FANTASIA STATION」を1999年に発売していますが、画面を縦長方向に使うというスタイルに馴染めなかったワタシはこれを遊んだことがありません。

sigmaの「FANTASIA STATION(1999)。複数のゲームが1台にインストールされている。

sigmaは2000年にアルゼグループに吸収され、ラスベガスのsigma game社はアルゼが引き継ぐという話になっていたのですが、ネバダ当局から許可が下りなかったためその話は流れ、sigma game社は消滅しました。この件について、sigmaの真鍋は合併時の話と違うという事で、契約違反でアルゼを相手取って訴訟を起こしました。地裁では真鍋側に有利な判決が出ましたが、アルゼは控訴、上告と粘り、そうしている間に真鍋は最終的な結果を見ることなく物故してしまいましたが、結局は真鍋の勝訴で裁判は終わりました。

アルゼ社としてはsigmaの開発部門が欲しくて吸収したようですが、旧sigmaの開発者の中にはこれを良しとせず、別のメーカーへと散った人たちも少なくなかったと聞いています。中でもビデオポーカーやSUPER 8 WAYSの開発の中心にいた人たちは、その後他のメーカーを経て「CRON(クロン)」というメーカーを立ち上げ、sigma無き後のビデオポーカーやスロットマシンの開発を担い、アジア地域のカジノ市場にも進出しているそうです。周辺の人からは、その経営状態は必ずしも楽観を許さない状況が続いていると聞いていますが、頑張ってもらいたいものです。

「ワタクシ的「ビデオポーカー」の変遷」は、一応これにて終了です。最後は資料が少なく、まとまりがなくなってしまいました。いずれまた資料がそろった時に、あやふやな部分を補っていきたいと思います。

<セガ>

3枚ダブルダウンという新趣向、しかし評価されることはなかった。

「WINNING DRAW」「WINNING JOKER」というナチュラルディールをガン無視したマシン

それ以外のタイプもDISCARDとデッキの内容を見せて最善手を表示するという仕様があった

<タイトー>

EXTRA DRAWではなく、元々2DRAWタイプのマシンがあった。1回目の交換までで完成していれば配当が高くなる仕様。

<コナミ>

「RushOut」というシリーズ名でかなり気合いの入った作品だったが、プログレッシブをスロット頼みにしてしまったことで嫌われたかもしれないと感じた。

なお、人気ゲームのキャラクターをメインにしたSC向け「ワイワイポーカー」も同時期に作っているが、これは意外と評価できる点多し(音響面)。

<ナムコ>

「JOKER DRAW」「ROYAL DRAW」といったシリーズ物をBJやスロットマシンと共にラインナップしたが、こちらも正直申し上げて体感上はナチュラルディールと呼ぶわけには行かないくらい怪しいカードの出現だったという記憶。

上記4大手メーカーについては、端的に言えば「ナチュラルディール機においてルールとしてSIGMA機を超える物が出なかった」。

SEGAのWINNINGシリーズ2機種は結構生き残ったが。

一番頑張ったのはコナミのRushOutだが、それでもSIGMAを超えたという表現は無理筋だと認識しています。

<TEHKAN>

「ラブリーポーカー」。

元々普通のテーブルゲーム向けのマシンをメダルにコンバートしたような作り。

数値のオーバーフロー対策がなされていない(DD LIMITがない)というとんでもない仕様があった模様。

<JALECO>

マスメダルマシンでディーラーと対決する、5リールの「スピン式ポーカー」がありました(もうマシン名は思い出せない)。

しかしながら、こちらも出目という面ではナチュラルからほど遠く感じたのでした。

5デッキ5リールが故に、「THREE OF A KIND FLUSH」などの独自役があるのは斬新だったが、今になって考えてみれば、出現率を考慮したオッズ付けが出来ていたのかどうか端から疑問符打たざるを得なかったんです。

<太陽自動機>

このメーカーのポーカーってあんまり認識がなくて、むしろスロット中心でSCATTERを軸にした作品を作っていたり、SC向けの「とんとん」「ぴょんぴょん」が好評だったなぁという記憶がある程度です。なんかシングルで75球式のビンゴを6枚のマルチカードで遊ぶようなマシンを出していたような記憶がありますが…意外と曲が良かったりする。時々。

<富士電子>

当時はSigmaのOEMやっていたような気がするんですが、こちらはマスメダルが主軸で、「ダイスポーカー」をはじめとした「電磁石サイコロシリーズ」が結構いろんなところで動いていました。個人的には「TOPDICE」なんて、今リバイバルした方が面白そうな気がする。あとは「SLOT倶楽部」。なお富士電子は「ただいまから、ベットを開始します。」「まもなく、ベットを締め切ります。」といった音片が複数機種で完全使い回しというローコスト仕様だったのも思い出深いです。

とまぁ、とりとめもない記憶の断片を記す。

日本でビデオポーカーと言えばsigmaの独擅場でしたね。他社製品でヒットしたと言えるのはGマシン分野だけでした。

セガは、なんとかsigmaに一泡吹かせようと必死だったように見えます。ナチュラルディールを敢えて無視した機種も、その悪あがきの一環だったのではないでしょうか。

コナミは確かに一度、JAMMAだったかAOUだったかの業界のショウで、かなりセンスの良いビデオポーカーを出展していた覚えがあります。それが「Rush Out」だったかどうかは記憶にありませんが、その開発は元sigmaの人であるという噂を聞きました。それでもやはりsigmaの牙城を崩すには及ばなかったという認識はワタシも同じです。

ジャレコも、「アクシスポーカー」というシリーズがありましたが、この開発元は、「ラッキーエイトライン」などGマシンを多く手掛けていたウィングだと聞いています(真偽は確認していません)。カードデザインにUSプレイングカード社の「バイスクル」を用いてみたりなどして頑張っていましたが、ワタシは市場でジャレコのビデオポーカーを見た覚えがありません。

5リールのスピン式ポーカーとは、おそらく「Joyfull Cards」でしょう。駒沢のジャレコのロケで一度だけ見かけました。ジャレコは80年代後半頃からメダルゲームに参入していくつかのマスメダルも作っていますが、ヒットしたものはありませんでしたね。同じタイトルをJAMMAやAOU主催のショウに何年も出展し続けたため、業界団体の執行部から苦言を呈されたこともあったようです。

タイトーは、一時VISCOの名が入ったビデオポーカーを出していた時期があったはずですが、詳しいことはわかりません。しかしタイトー、メダル機メーカーとしても老舗なのに、業界をリードするようなタイトルを一つでも出したかと言うと全然思いつきません。何かありましたっけか?

ナムコは、やはり根本はアミューズメント屋なのでしょう。メダル機はギャンブラーズスピリッツが感じられず、シングルもマスも概してひどいと思います。

記憶にあるところでは(作品名後方に?が付く場合は名称の記憶が曖昧であることを示します)

[GOLDEN HALL]

マスメダル、ルーレット。画面上をトラックボールで4人が同一画面上に置いて一度に張るというインターフェースはこれが端緒に見えます。その後、21世紀に入ってからYUVOが同様の機種を出しています。なお、タイトー自身はこの後にもルーレットマシンを一つ作っていますが、それがほぼSigma[ROULETTE]のフィーチャー劣化焼き直しというお粗末な出来で。

[CHERRY LINE](?)

3リール5ラインビデスロ、最終停止系の中心にチェリーが居るとボーナスゲームに行くことが出来る。が、別に配当の成立がある場合は「配当を蹴ってボーナスゲーム」か「配当をもらってボーナスゲームを諦める」の2択となるのも特徴。ボーナスゲームは1枚BET、3枚から1500枚までの当たりがあるという仕掛けでした。エミュレーターで動くらしいです(MAME)。

[INSPIRATION BASEBALL]

後にも先にも「野球の打席で起こったこと」を賭けの対象にしたメダルゲームはこの作品だけでしょう(野球がテーマ、なら複数ありますが)。この時代ならNPB-BISからリアルタイムデータをもらってそれで架空のプロ試合でも作ってくれれば面白そうなんですけどね。カリキュレーションも(かなり大変だが)不可能ではなさそうなので。

[DERBY QUEEN](?)

5ステーションマス競馬。3レース先まで「前売り投票」出来てしまうというのが特徴でした。

[駿(SHUN)]

シングル競馬。ダブルダウン機能付きなのがVISCOの「DERBY CLUB」(?)と違うところでした。

[FIRE CRACKER]

は、どう考えてもSigmaのS8W劣化コピーでありまして…

ナムコは確かにご指摘のとおりですが、綺羅星は存在します。

[SPIRAL FALL]

ナムコのメダル作品でNo.1を挙げなさいと言われたら私は迷わずこれを挙げます。アイキャッチ抜群のボディ、ボタン4つの簡単ベット、見た目にわかりやすいルール、制御しようのない物理抽選、BGMに隠されたゲーム性、セガマシンの特許を躱すかのような判定方法…現存しないと見込まれますが、ナムコメダルのナンバーワンはこれだと思っています。

[FUN CUBE]シリーズ

要はポスト「WHAT IF?」を狙った作品。確率に忠実だったかどうかは非常に疑問符を打たざるを得ないゲームが多かったのですが、ミニゲーム集というアイデアは他になく、結構息の長い稼働を見せました。個人的に忘れられないゲームタイトルは「五段重ね将軍」。

[TRASURE MOUNTAIN]

同社プライズ「SWEET LAND」をメダル落としにコンバージョン。投入口からセンサーを通してスライドテーブルに投入。センサー通過時にLEDの「あたり」にランプがあるとボーナスゲームとして下のフィールドにあるメダル(等)を掬ってこれるというフィーチャーがこのボディならではでした。ただし、LEDランプの明滅が等間隔だったため、投入タイミングでの攻略が発覚してしまい短命に終わります。

とまぁ、昔語りでした。

P/O率(87%)で遊戯している客の価値感はベッド数であり、ベッド数の使い方による勝率やダブルゲームの連続性のタイミングなどのアルゴリズムがひとを引きつける動きをしていることでの魅力は、セガやタイトーなどのでは真似が出来ない秘密が入っているんだと聞かせれた。

その面白さの頂点が、この記事のスクリーンにも採用されているアップツーポーカーであること、シンプルな「JOKERS WILDが一番」であると教えられた。

アップツーじゃないアップポーカーの存在も教えられた所で話は終わったが、その後は興味が出て来たので都内のGF他店も相当徘徊したが、結局勤務中のGF新宿店のビンゴフロア地下1階に複数のアップポーカーが現役稼働している所以外では見つけるのが難しかった。

アップポーカーは、古いせいもあり画面は地味で、効果音も派手じゃ無かったが、ビンゴを嗜む常連達がビンゴの自動メダル投入時間の待ち時間にプレイされていた。

常連はアップポーカーが気に入っていたように見え、一般客がメダルを入れるところは見たことが無かった。

バイトをしている間は、ROM変更で拡張されたポーカーも乱立して、LotusDEALも設置はされたがP/O率は変更され、心理的な面白さが失われたようで、新しいモノで引き留めようとしているがポーカーが人気が落ちていったと社員が口々に言っていた。

ちなみにMAMEのエミュレータ動く Poker2000 というゲームが動くが、アップポーカーとは違う内容だ

sigmaのビデオポーカー機は、画面に表示されるカードとホールドボタンの相対位置が適切で、ホールドしたいカードが直感的にわかる上に、ボタン自体の操作感も快適でした。他社製の中には、ホールドボタンの取り付け位置に無頓着だったり、コストの問題なのか操作感の悪いボタンを採用していたりなど、プレイヤーのフィーリングに思いが及んでいないものが珍しくなかったと思います。その点で、sigmaはたいへん先進的だったと思います。

アップポーカーは背景が薄緑でジャックポットのファンファーレ無くダブルゲームがHI&LOだったモノです。

それより前の、モノクロ等のポーカーだと、ドローポーカーだとか基盤の名前で呼ばれていたと思われます。

ウンチクうるさい店長や社員が暇なときに教えて貰いましたけど

自分の会社(Sigma)の製品に惚れ惚れしていましたし、ダービーマーク4の開発秘話っぽい話をさせると止まらなかった思い出があります。

大久保店はマーク3しか無かったけど、マーク4がある店舗は凄いって言われていたし、ビンゴもアップポーカーもある店舗のマシンのラインナップを確認して、再度新宿店バイトを飛び込みで入り直したのが懐かしい。

sigmaの従業員の皆さんはゲームに対する意識が実に高いと感じます。だからsigmaのロケはよそにはない快適な空間になっていたのでしょう。今、そのスピリッツを受け継ぐロケが殆どないことが残念です。