九州の旅2日目。

9月25日、晴れ。

朝8:45にホテル出発。

まず目指すは竹田市。

『六十五年記』から。

同三十一日知事始衆人来、雨中小野惟一郎熊本県宗嘉次郎の両氏案内にて発足し、夕竹田に着。直に当所製糸所を一覧し、夜四山社々長始郡吏等衆人来、工商業の事を談話し、四月一日竹田を出立、龍田村に一泊し、同二日熊本に着。研屋に寓す。大分より熊本迄の間、道路堅固にして美景なり。野津原より竹田迄景美景、田能村竹田の出たるも偶然に非らずと感ず。竹田は谷間の市街なり。

大分から竹田までは、『大分今昔』によると、

明治の中頃、熊本街道ができ、大分~竹田間は馬車道路として拡張整備されたということです。

朝大分をでて竹田に着くのはだいたい8時間の行程だったとか。

堅曹さんが通ったのもたぶんこの道で、客馬車だったとおもわれます。

出発は昨日訪れた大分製糸所のあった大道町からです。

大道トンネルをぬけて豊後街道から今市街道(442号線)にはいり一本道をいきます。

野津原は古い街で市役所支所などもあり、「のつはる」と読むのを知りました。

野津原から竹田までは山越え。

途中までは新しく快適な道。

しかし、その先は「路肩注意」の立て札のある旧い山道になりました。

バスとすれ違う時はバックして、久しぶりに怖いとおもった。

堅曹さんは野津原より竹田までたいへん景色がいい、

田能村竹田(たのむらちくでん、1777~1835 江戸後期の文人画家、豊後竹田出身)が

出たのも偶然ではないと感じた、と書いていますが、

山を登りきったあたりは、ほんとうに美しい景色でした。

ただ、1人で運転して、停めるところもほとんどないので、

走りながらチラッ、チラッとみるだけで、写真に撮れなかったのが残念です。

山を少しづつ降りて、朝地町から57号線で竹田の街へ。

竹田は本当に谷間にある街でした。

10:00 竹田着。

古い歴史を感じさせます。

この地につくられた製糸会社、四山社(しさんしゃ)の跡地にむかいます。

跡地は街を囲むように流れている稲葉川の大きくカーブするところにあり、

現在は老人ホームや病院になっています。

川べりを整備していて、田能村竹田の絵のレリーフなども設置されていて、

場所としては街中で、いい場所である。

そこを確認してから、旧竹田荘という田能村竹田の生家と市立歴史資料館を見ました。

11:30 出発。

次はまた57号線で山を登っていきます。阿蘇山の北側を回ります。

坂梨までは一本道です。

『六十五年記』より

是より坂梨村まで都て(すべて)山上を行季候(いきそうろう)。甚(はなはだ)寒く、然れども山間の美景云う可きなし。殊にスカルガ瀧並(ならびに)清正公の作れる水門等、最も珍らし。

12:00 この文章にある交通の要所であり、古い宿場町であった坂梨村に着く。

ここには旧道(豊後街道)を残していることが偶然わかり、そこを通ってみた。

文久4年に勝海舟と坂本龍馬もこの通りを歩いたという。

150年以上も交通をささえている天神橋もあり、

たしかにこの道を堅曹さんも通ったんだと実感させられました。

次は数鹿流ヶ瀧(スカルガ瀧)をめざして山の上の道をいきます。

堅曹さんが甚だ寒く、と書いているように、道路上にときどき気温表示器があり、

それによると26℃→ 24℃→ 23℃→ 22℃とだんだん下がっていきます。

この時、たぶん平地では30℃ぐらいだったとおもいます。確かに寒いと感じたとおりです。

国道57号線を走っていくと阿蘇大橋の手前に数鹿流ヶ滝の駐車場があります。

12:40 そこに車を停めて、国道脇の道を案内通りに5分ほど歩くと

滝の音がごうごうと聞こえ、展望所にでました。

徳富蘆花の小説の碑などもあります。

すこし遠いですが、豪快な滝がみえました。

すごい水量です。

もっと近くで見たら、とんでもない迫力でしょう。

当時はどこから眺めたんだろう、とおもい

駐車場へもどって、もっと滝の近くまでいけないか地図とにらめっこ。

大体の見当と勘で阿蘇大橋を渡って、反対側の小学校などある村から奥に入ってみる。

だいぶ進んで川べりまでいったが、滝壷のそばへはこれから先、徒歩で

道なき道を進むしかないみたいで断念しました。

阿蘇大橋の上からも正面に数鹿流ヶ滝がみえます。

ここからの景色もなかなかです。ゴーっという音が聞こえてきます。

13:40 阿蘇大橋を左にみて、また57号線を熊本市内にむかって走っていきます。

大津から弓削にかけて旧道の大津街道がのこっています。

ここは加藤清正が整備した道で、杉並木で有名な道でした。

400年たった今も木々が保存されて「日本の道100選」にもなっています。

弓削まで行くと、龍田という地名がでてきて、このあたりに堅曹さんは一泊したんだと確認できました。

さあ、ここで清正公のつくれる水門、というのはどれか?

東京にある熊本の観光事務所で聞いたところ、白川のところにあったという。

しかしいまは痕跡はあるが、詳しい人に案内してもらわなければ探すのは難しいということだった。

それで泊まった龍田村付近の白川を確認。

ここからは57号線と九州自動車道のまじわる熊本インターから高速にのり、

堅曹さんの行程とはちがうところへむかいます。

山鹿市です。

ここは明治3年堅曹さんが日本ではじめて器械製糸所を始めた時に、

真っ先に九州からかけつけて伝習をうけた横井小楠の弟子、長野濬平のふるさとであり、

お墓があるところです。

富岡製糸場の所長時代、右腕とたのんだ長野親蔵の養父でもあります。

『六十五年記』を読むと、堅曹さんが熊本に行ったのは

長野濬平に会うのが大きな目的だったのではないかと思われました。

だから、できれば長野濬平のお墓参りがしたいとおもった。

あらかじめ古書をよんだり、近くのお寺に電話して、だいたいのお墓の場所をきいた。

15:10 山鹿市着。

昨今大きく山を開発して「あんずの丘」という公園になっていて、はたして昔の墓がそのままあるかどうか。

近くのお寺(以前は菩提寺だがいまは違うという)でたずねたところ、

長野さんの墓なら山の一角に有る、と教えてくれた。

しかし探している長野さんのがあるかどうかはわからないという。

その山の墓地にいくまで少し時間がかかったが、とにかくたどり着いた。

驚いた、長野さんの墓だらけである。その数5,60基。いや7,80基か。

濬平さんのお墓がどれか、ひとつひとつ墓誌や側面に彫られている名前をみていく。

昨日も同じようなことをしていたなぁ、とおもう。

全部見てもそれらしき墓はない。

困ったな、とおもい墓地から夢酔い人KさんへSOSの電話をした。

現在の当主の名前や濬平さんの親や親戚の名前など聞いた。

それでもみつからず、あきらめて帰ろうとおもったその時、

木々にかこまれた奥の引っ込んだ一角に「長野」と書かれた碑があるのが見えた。

もしや、とおもいそこにいくと、

低い塀にかこまれ、いくつもの碑がある立派な墓域があらわれた。

濬平さんのお墓をさがした。

あった!!

もっていったペットボトルの水をかけて丁寧にお参りさせていただいた。

とてもうれしく、ホッとしました。

時計はもう17時をまわっています。

いそいで写真におさめ、だいたい撮り終ったところでカメラの電池切れ。

ギリギリセーフでした。

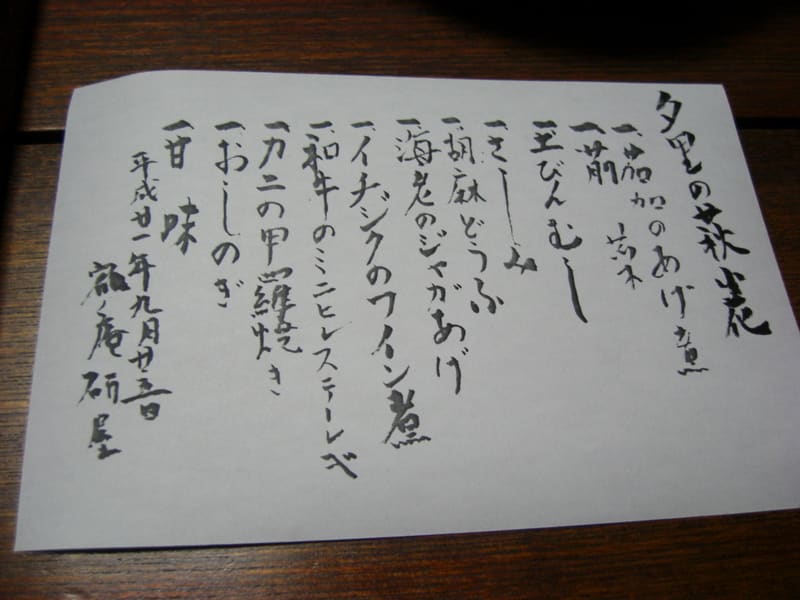

さあ、これで探索もおわり、今日の宿 「宿庵研屋」にむかう。

ここは堅曹さんがとまった宿で、現在6代目が継いでいる。

当時は熊本市内の船場にあり、18年前に市内から20分ほどの山の中腹の現在地に移転している。

たいへんに高級な宿であり、宿泊するかどうか迷ったが、堅曹さんを追いかける旅で、

現存しているところはほとんどないのだからとおもい、思い切って予約をした。

19:05 宿庵研屋 到着。

若おかみとは先祖がここに宿泊したことを話したり、

当時の研屋の様子や、この100年余の変遷を聞かせてもらったり。

予想をはるかに超える、最高のおもてなしで、最高の料理。

至福の一夜でした。

満足、満足。

つづく。