【ドラゴンクエスト ダイの大冒険】は言うまでもなく、ゲームソフト「ドラクエ」シリーズが原作となる漫画作品です。

もともとは人気コンテンツである「ドラクエ」のメディアミックス企画のひとつとしての漫画化であったこの作品ですが、

ふたを開けてみればその企画漫画の域を超越したおもしろさで、高水準の読者アンケート票を得ました。

当初、1~2年の連載でドラクエとのメディアミックスの役割を果たして完結する予定でしたが、

作品としての【ダイの大冒険】の人気は、すでに「ドラクエだから」では片付けられない領域に来ていました。

それほどまでに、物語やキャラに魅力があった作品でした。

今回は、そんな素敵な作品【ダイの大冒険】を、あえて「ドラクエのメディアミックスっぽい」部分を

ピックアップして掘り下げてみます。

「ドラクエだから」ということだけが魅力ではない【ダイの大冒険】ですが、

「ドラクエっぽい」部分でニヤリと楽しむことができることも事実です。

そんなわけで、以下にダイ大の「ドラクエっぽい」部分を抜き出してみました

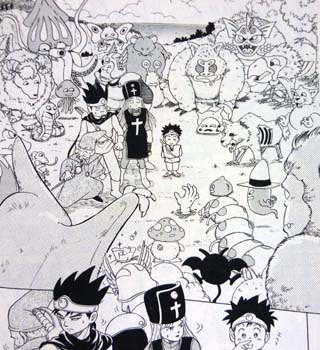

あのモンスターが、呪文が、漫画で大活躍!!

あのモンスターが、呪文が、漫画で大活躍!!

ダイ大で最も「ドラクエっぽさ」を出せる部分といえば、間違いなく「モンスター」と「呪文」でしょう。

ダイ大のタイトルに冠される「ドラゴンクエスト」の文字は伊達ではなく、

作品に登場するザコモンスターのほとんどは、ゲームのドラクエに登場するモンスターが

そのまま登場します。

また、味方や敵が使用する「呪文」も、ゲームでおなじみの呪文の数々が漫画で再現されています。

連載初期の頃は、「次の話では何のモンスターや呪文が出てくるだろう?」とワクワクしながら

読んでいたドラクエファンの読者も多かったはず。

呪文に関しては、ゲームにはないダイ大オリジナルの呪文もいくつか登場し、

本家ドラクエシリーズに逆輸入されることもありました!

迷宮・・・隠し部屋・・・宝箱・・・

迷宮・・・隠し部屋・・・宝箱・・・

ドラクエをプレイしていて、発見すると地味に嬉しい隠し部屋の宝箱!

そんな場面がダイ大でも再現されていました。

ゲームではおなじみの場面ですが、ダンジョンのあちこちに宝箱が置いてあるのって

現実的に考えちゃうとちょっとヘンですよね。

しかも、中身は薬草だったり小銭だったりするので、なおさら違和感ありまくりです。

そんなもん後生大事に宝箱に入れねーよ!てか、そもそも誰のだよ!?

と、思わず叫びたいくらいです。

でも、ゲームだと違和感はないんですよね。

プレイヤーはダンジョンに宝箱はあって当然のようにクールに乱獲します。

ダイ大のこの場面では、不死騎団長ヒュンケルの育ての父・地獄の騎士バルトスの遺言が

録音された重要アイテムが宝箱に入っており、「隠し部屋の宝箱」という

物語に絡ませ辛そうなドラクエ要素が上手いこと調理されていました。

「人喰い箱だったりして・・・」という、ドラクエプレイヤー共感必至のどきどき演出も入ってて

よくできたエピソードだと思います。

道具として使うと呪文の効果のある武器

道具として使うと呪文の効果のある武器

ドラクエやってない人にはちょっと何言ってるのかわからないと思いますが、

戦闘中、「どうぐ」コマンドにて自分の装備している武具を使うと、特定の呪文の効果が

発動するものがあります。

マホトーンの効果がある「まふうじのつえ」や、ギラの効果がある「はじゃのつるぎ」などが

そうですね。

基本的に、戦士が装備するこの手の武器では、道具として使うよりそのまま殴った方が

よっぽど強いんですけど、あえて道具として使ってみるのがドラクエファン。

クロコダインの真空の斧も、ただのバギの効果じゃそのまま斬った方が強いだろうに。

しかし、この「道具として使う」って言葉、よくよく考えるとシュールです。

ぜんぜん具体的じゃないもの。 結局、どうやって使うのよ!?ってなっちゃうね。

ダイ大では、例えば真空の斧なんかは「うなれ!」の言葉に反応する設定となっています。

要は、音声認識機能のある最近のライダーの武器のようなもんですね(違う

各職業のパラメータの話

各職業のパラメータの話

マトリフ師匠がダイに「勇者とはなんぞや」と語る場面です。

「力は戦士の方が上」「魔法も魔法使いには敵わない」「何でもできる反面、何にもできないのが勇者」

これらはドラクエ3の勇者という職業のパラメータの話ですね。

勇者は攻撃力もそこそこ強いし、攻撃呪文も回復呪文も使えて何でもできるように思えますが、

攻撃力は戦士ほどではないし、魔法使い・僧侶と比べてMPも低いです。

ゲーム序盤での勇者の器用貧乏っぷりを揶揄するような話です。

マトリフ師匠の話では、この後「勇者には勇気という誰にも真似できない武器がある」という

とてもありがたい結論に行き着きますが、こういう良い話にも「ドラクエあるある」がさりげに

味付けされているのが渋いですね~

仲間の転職

仲間の転職

ドラクエ3では、レベル20を超えた仲間はダーマ神殿で転職することができます。

その際、転職した仲間のレベルは1に戻ってしまいますが、転職前に覚えていた呪文は

そのまま引き継いで新職業につくことができるのです。

ダイ大ではこの「転職システム」も再現!

僧侶戦士だったマァムは自分の半端な能力ではパーティに貢献できないと考え、

武闘家への転職を決断します。

ロモスの拳聖のもとで修業をするため、しばらくパーティから離脱するのでした。

後に再会するときには立派な武闘家となっており、僧侶戦士時代に使えたベホイミなどの

回復呪文もそのまま使うことができました。

これはドラクエのゲームシステムを物語とキャラに上手く絡ませることに成功した好例ですね。

転職システムを再現しつつ、当時空気化しつつあったマァムのイメチェンにも成功しています。

原作者の匠のさじ加減を感じますねぇ~

ドラクエっぽいサブタイ

ドラクエっぽいサブタイ

ダイの記憶がバランに消されたときのサブタイトルです。

「ダイ・レベル1…!!?」の巻

実際にダイがレベル1に戻ったわけではありませんが、ドラクエプレイヤーなら

レベルが1になったときのキャラのパワーダウン感を容易に想像できます。

主人公・ダイが記憶を消された! そのときの勇者一行のパワーダウン感を

サブタイトルでドラクエ的に表現そたわけですね。

これはわかりやすい!

モンスターを仲間に

モンスターを仲間に

チウがクロコダインからもらった獣王の笛は、吹いて寄ってきたモンスターを倒せば

仲間にできるというアイテムでした。

これは、倒したモンスターを仲間にできるシステムが特徴だったドラクエ5からのネタでしょう。

ダイ大のすごいところは、こういうドラクエネタをただの使い切りで終わらせずに、

物語本筋に大いに関わらせるところにあります。

この笛で集めたチウの仲間は、のちに「獣王遊撃隊」として大魔王との最終決戦において

大事な役割を果たすことになるのです。

バーン様のドラクエボスあるある

バーン様のドラクエボスあるある

バーン様渾身のドラクエあるある!

でも、8回逃げるとバグで会心の一撃連発できるようになるよ?

レオナの不思議のダンジョン

レオナの不思議のダンジョン

大破邪呪文「ミナカトール」入手のために女性陣が入った「破邪の洞窟」は、地下何階層まで続くか

わからないほどに広大なダンジョンでした。

「破邪の洞窟」は「トルネコの不思議のダンジョン」に着想を得たものだと思われます。

一応、かろうじてドラクエネタと言えるかな。

「宝箱の中に小銭とひのきの棒」という、ドラクエあるあるも忘れずにきっちりと入れてきます。

隙のない二段構え!

魔法使いから賢者へ。劇的パワーアップ演出

魔法使いから賢者へ。劇的パワーアップ演出

「賢者」といえば、ドラクエ3では魔法使いと僧侶の呪文をすべて習得することができる上級職で、

魔法使いや僧侶のパワーアップの代名詞的職業と言えます。

もちろん、このドラクエ要素もダイ大は上手く調理します。

バーンパレスに乗り込む際、今までどうしても光らせることができなかった

「勇気」のしるしを光らせたポップが覚醒し、賢者となるのです。

このパワーアップ演出は、ドラクエプレイヤーなら心躍らせずにはいられないはず。

「賢者=上級職」のイメージが染みついているドラクエプレイヤーは、

この先のポップの大活躍を確信し、その確信はやがて真実へと変わります。

HPやダメージの概念を漫画に取り込む方法があった!

HPやダメージの概念を漫画に取り込む方法があった!ゲーム特有の概念である「HP」や「ダメージ」等の数値は、当然漫画ではオミットされます。

HPやダメージはあくまでもゲームのルールを構成する要素であり、

この要素を物語で再現する必要性はまったくないのです。

だいいち、人の生命力を数値できっちり表現するなんてナンセンスです。

・・・が、ダイ大はこの「人の生命力を数値できっちり表現する」というこの「HP」や

「ダメージ」の概念を一部の場面にて再現してしまうのでした。

オリハルコンのチェスの駒を束ねるキング・マキシマムとヒュンケルの戦いにおいて

「HP」の演出が登場します。

マキシマムの特技「キングスキャン」は相手の生命力と魔法力を数値化することができ、

それが「HP」「MP」という形で表示されます。

この演出はドラクエプレイヤーというか、RPGプレイヤーなら思わずニヤリとしますね。

「ダメージ」の演出はアバン先生VSキルバーン戦で登場します。

珍しくキルバーンが申し込んだ真剣勝負で勝負の審判を務める機械人形「ジャッジ」が

両者の攻撃のたびにダメージを数値で宣言します。

上記の二つの演出は、本来ゲームでしか必要のない「数値」を逆手にとっています。

マキシマムのキングスキャンによって計算されたヒュンケルの「HP」は

もうあと一息で尽きてしまうような低い数値でしたが、その後の戦いでHP1から

一向に減らず、マキシマムが大いに狼狽する展開となりました。

人の生命力を数値で表すということを物語に持ち込むのはナンセンスですが、

この場面では、数値を過信したマキシマムが一向に減らない数値にとらわれ、

ヒュンケルの内から出る生命力を超えた闘気に気付かないままやられる、という

マキシマムの愚か者っぷりを演出するうえで「HP」が良い味付けとなっていました。

また、ジャッジに関しても、公平に審判しているようで実はキルバーンとグルだった

ということもあり、宣言する「ダメージ」の数値がジャッジのうさんくささを

演出しています。

このように、本来漫画化するうえでオミットせざるを得ないゲーム的要素についても

演出次第では取り入れることができるのです。

バーン様のドラクエボスあるある その2

バーン様のドラクエボスあるある その2

大魔王バーンの攻・防・魔の三動作を一瞬で繰り出せる「天地魔闘の構え」は

ドラクエの魔王級の敵にありがちな、「1ターンで2,3回の攻撃をしてくる」という

脅威を漫画演出で表現した技です。

ドラクエプレイヤーなら誰もが味わった魔王の複数回攻撃の絶望感がよくあらわれた

良い技だったと思います。ポップとダイが工夫したこの技の破り方も良かったです。

【ダイの大冒険】におけるドラクエ演出は、だいたい以上です。

「ドラクエ」という要素がないにしても優れた作品でしたが、「ドラクエ」という要素も

もちろん効果的に演出されており、そのバランス加減が見事という他なかったですね。

さて、【ダイの大冒険】連載終了後、ダイ大コンビである原作・三条 陸、漫画・稲田浩司

両先生のあらたなドラクエ漫画が月刊少年ジャンプに掲載されます。

【中古】 ドラゴンクエスト4外伝-地獄の迷宮-―ドラゴンクエスト短編集 (ジャンプコミックス)価格:50円(税込、送料別) |

その名も【ドラゴンクエスト4外伝 『地獄の迷宮』】!

2001年度末に発売されるPS版「ドラクエ4」のメディアミックス企画として

描かれた作品となります。

ダイ大のように独自の世界観ではなく、あくまでもドラクエ4の世界観での物語となります。

この作品で、原作の三条先生はダイ大でオミットしたゲームではおなじみの「経験値」と「お金」の

要素の物語表現に挑戦しています。

ゲームでは、敵を倒すと当たり前のようにお金と経験値が貯まりますが、

現実的に考えると、「なぜモンスターがお金を持っているのか」とか「経験値ってそもそも何よ?」

とか、いらん疑問が次々と沸いてきます。

今回の【地獄の迷宮】では、その部分に注目した作品づくりがなされています。

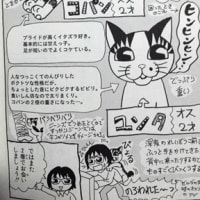

主人公はモンスターバスターを営む「ギィン」と「プラナ」の二人です。

プラナがレベル32なのに対して、ギィンはレベル11と結構低め・・・?

ギィンは、はぐれメタルを狙っているようです。

はぐれメタルが大量の経験値を持っているというのは、どうやらこの漫画でも共通の模様。

冒頭のやりとりで、この漫画における「経験値」と「お金」の解釈が明らかになります。

倒したモンスターを「魔石」と呼ばれるアイテムを使ってバスター協会へ転送することで

そのモンスターに応じた経験値やお金がもらえるということなのでした!

もちろん、これはこの作品独自の解釈であって、ドラクエ世界での公式設定ではないのですが

「なぜモンスターを倒すとお金がもらえるのか?」「経験値ってなんなのか?」

という疑問に対する、ひとつの興味深い解釈ではあります。

はぐれメタルの経験値が高いのはモンスターバスター協会のさじ加減だったわけですね。

先に述べた通り、倒したモンスターを魔石で転送することによってお金や経験値がもらえるわけですが

どうやらギィンは、相当数の戦闘経験があるにもかかわらず、あまりモンスターを転送していないようです。

その理由は、「一度勝ったことのある相手を倒しても面白くないから」という、いかにも

少年マンガ主人公的な発想でした。

これによって、レベルが11と低いはずのギィンが実は強いというサプライズ要素をもって

作品が面白くなっています。

経験値やレベルがただの数値であることを逆手にとった演出!本当に三条先生はこういうのが上手い。

「ドラクエ4の全モンスターを1匹ずつ倒してもレベル12にはならない」という事実のもと、

ギィンのレベルを11と設定したことにも、なんか狂気じみたものを感じます。

物語後半では、天空シリーズのドラクエではおなじみのあの地獄の帝王も登場します。

その地獄の帝王に毒針刺しちゃうギィン。

ドラクエファンにとっては、正気の沙汰とは思えない行動です。だがそれが面白い!

「魔王が毒針で死んだなどという話を聞いたことがあるか!?」

と、さりげなくドラクエあるあるが入ってるところも良いですね。

たしかに、聞いたことない!

最後には4勇者もちょろっと登場します。

主人公が勇者ではなく、「経験値」や「お金」に注目した本作品はなかなか面白いです。

さすがはダイ大コンビ! ドラクエ漫画を描かせたらお手の物ですね。

ちなみにこの作品は、のちの両先生の連載作品である【冒険王ビィト】の雛型にもなりました。

ビィトもモンスターバスター的な職業を主軸においたストーリーでしたね。

このように、ドラクエを漫画化するにしてもいろいろな方法があります。

他のドラクエ漫画作品(ロトの紋章など)も、それぞれ独自の方法をとって

「ドラクエっぽさ」を演出しています。

読み比べてみるとおもしろいかも?

あと、久美沙織先生が書いたドラクエシリーズの小説なんかもなかなか面白いですよ。

これはオススメです。

拍手ボタン

記事が面白かったらポチっとよろしくです。

◆関連記事◆

【ダイの大冒険】ハドラーの物語を追う

【ダイの大冒険】アバンの物語を追う

【師匠キャラの言葉】~マトリフ師匠編

【師匠キャラの言葉】~アバン先生編

【ダイの大冒険】獣王クロコダインの物語を追う

細かすぎて伝わらない名場面【ダイの大冒険編】

【中古】ライトノベル(文庫) 小説 ドラゴンクエストIV 1 魔起黎明 / 久美沙織【画】価格:300円(税込、送料別) |

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/10/e6/af1933bb15fceb32b2c4222fc2c7993f.jpg)

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/91/69f0137337f558277be785d1260b1fbf.jpg)

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/37/31/b6ab63071fdf323b4174b5455fa7b629.jpg)

ドラクエって設定を盛り込むことで、説明的な話も少なくてすむし、物語のテンポがよかったように思います。

ドラクエって「たたかう」っていう超あいまいコマンドがあるので、そこがいろんな技や攻撃方法で表現されててよかったです。

面白い企画ありがとうございます。師匠シリーズも大好きです。

を追記しておきました。

>「たたかう」

たしかに、あいまいなコマンドですよねぇ。

ゲームドラクエで、「勇者のこうげき!」とか表示されるけど

実際は色んな技で攻撃してるんだと妄想するのは良いかもしれませんね。

ダイ大では、アバンVSキルバーン戦で

アバン先生がアバンストラッシュでキルバーンを攻撃した際、

ジャッジが「アバンの攻撃!キルバーンに○のダメージ」

としか宣言しないことから、やっぱり

各キャラいろんな技で攻撃してるんだと

納得するのが良さそうです。

あぁ、でも8や9は攻撃モーションが見えるから妄想の余地はないですね。

単にドラクエネタとして使うんじゃなく

かつて、バーンはイエスと答えたって

ストーリーにちゃんと絡んでるのがうまい

>>バーンはイエスと答えたって

「バランは」の間違いでは?

ブライはマイナス型(ヒャド系)の呪文、マーニャがプラス型(メラ・ギラ系)の呪文の使い手だったからそれを意識したのかなーと。

解釈で思い出したのですが、魔法の覚え方が「契約」というのが面白かったですね。

ポップが賢者に覚醒したとたんに一気にザオリク・ベホマクラスの高位呪文を使いこなせた理由が、

もともと契約してたけど発動できなかっただけ、という描写も上手いと思いました。

三条先生も、定番の魔王が勇者に

部下にならんかと迫る場面で、

ダイにどう回答させるかをこだわったと言っていましたね。

結果、ああ答えるとは…。なかなか。

父・バランが具体的にどう答えたか知りたいとこですね。

>プラス系かマイナス系

ポップは明らかにプラス系得意でしたね。

まぁ、漫画演出的に映えるのもメラ・ギラ系ですよねー

>呪文の契約

この設定は一貫してますよね。

ダイもブラスに呪文を大量に契約させられてたけど

呪文が苦手だから使えないってなってましたね。

これこそラスボスのお約束だと思いましたが載ってないですね。。

ダイ大は本当にドラクエの設定・世界観を取り入れるのが上手かったと思います。

どうも馴染めなかった

ドラクエっぽく見えなかった。