薬玉と書いて“くすだま”と読む。今日、よく銅像の披露や橋の開通、開店祝いで割られるくす玉の原型は、その昔、薬草や薬用香料を使って作った薬の玉でした。

既に過ぎてしまいましたが、この薬玉の発祥は陰暦の五月五日端午の節句にあります。

古くは中国、後漢の前後頃、端午に五色の糸(赤青黄白黒)を肘にかけて魔よけまじないとした長命縷・続命縷という風習が伝わったもので、日本では「続日本後記」仁明天皇嘉祥2年(849)5月5日の項に“薬玉”とあるのが最初とされる。

また、「日本書紀」推古19年(611)5月5日に推古天皇が百官を率いて奈良の兎田野で鹿茸(ろくじ=鹿の若角)や薬草を摘んだとの記述があり、以後これを“薬猟(くすりがり)”として恒例とし、五月五日を“薬日(くすりび)”としたといいます。

五月五日は、薬との縁が深い日なのです。

平安時代には帝が宮中の糸所から菖蒲縵(しょうぶのかずら)をつけて行幸され、その日は臣も同様にして宮中に参内すると、薬玉が下賜され諸人みな肘にかけて邪気を払い、不浄を避け、長命のまじないとしたといいます。また柱や御簾にかけたりしても用い、これを飾り続けて九月九日重陽の節句に菊の花を絹に包んだものと取り替える風習もあった。

最初、薬玉は菖蒲や蓬の葉を編んで玉のように丸くし、これに五色の糸をつらぬいて、菖蒲や蓬の花を挿し添える形をしていたようです。

貴族の間では贈答品としても扱われ、「源氏物語」にもその場面がいくつか出てきます。花散里が源氏の君から初めて薬玉を贈られて喜ぶ場面や、玉蔓のところへすばらしい薬玉が様々な殿方から届けられた場面、紫の上が明石の姫君に女房が薬玉をつけるのを優しく見守る場面など。平安時代には一般的な習慣だったのでしょう。

室町時代になると薬玉を飾る花は造花となって、さつきや菖蒲、四季の花々が用いられ、中に麝香や沈香、丁子などの薫薬を入れたために、匂い入りの玉に変化していきました。

江戸時代になるとこの習慣は廃れたものの、造花で作った薬玉売りも現れ、民間で女児の玩具として流行する形で残りました。やがて、紙の造花細工が手芸品にまで発展したようで、現在我々が旅先で見かける華やかな飾りくす玉はそれに当たるらしい。美しい紙のくす玉の元は魔よけとして使われていたものだとは知らなかった。

GWに躑躅満開の根津神社を訪ね、月ごとに変わる邪気払いの札に出会いました。毎月、季節の花が描かれていて、その月に御参りしないと頂けないものですが、GWの間は希望が多いので、1年分のお札を用意しているそう。私は1~6月と8月の花の絵が気に入ったので7枚、頂戴してきました。(母には中途半端と言われました)

五月の札は当然ながら菖蒲の絵ですが、それとは別に薬玉の絵の札も置かれていました。宮司さんに伺うと、“五月五日~九月九日までの間はこのお札も特別にお分けしています、昔はその期間は病が流行ったので薬玉を飾って邪気を払ったのです、だからこのお札を部屋に飾って邪気払いをして頂く為に作っています”とのお話でした。

この薬玉の描かれたお札に出会わなければ私が薬玉に興味を持つこともなかったかもしれません。今年は美しい躑躅を見た上に、素敵な札に会え、薬玉の興味深い歴史にも辿り着くことができて、このご縁に感謝です。形を変えて薬玉の習慣はこういうところで生きているのですね。

ご興味ありましたら、根津神社をおたずね下さい。九月九日までは薬玉のお札も見られるはずです。

根津神社HP

http://www.nedujinja.or.jp/index.html

思えば五月は木の芽時、五月病という言葉もあるように、緊張緩み、季節の変わり目で体調不良のおき易い頃、そして梅雨、夏の暑さと過酷な季節が続きます。昔の人は医学も未発達だったことから、様々な形で健康に気を配り、邪気を払い、末永い繁栄を祈ったのでしょう。その願いは、物事の始まりに成功の気持ちをこめて準備し割られるという意味で、現代の“くす玉”にもしっかり受け継がれている気がします。

GWが明けてもう梅雨なのかと思うような天気が続いています。皆様もどうぞご自愛下さい。

既に過ぎてしまいましたが、この薬玉の発祥は陰暦の五月五日端午の節句にあります。

古くは中国、後漢の前後頃、端午に五色の糸(赤青黄白黒)を肘にかけて魔よけまじないとした長命縷・続命縷という風習が伝わったもので、日本では「続日本後記」仁明天皇嘉祥2年(849)5月5日の項に“薬玉”とあるのが最初とされる。

また、「日本書紀」推古19年(611)5月5日に推古天皇が百官を率いて奈良の兎田野で鹿茸(ろくじ=鹿の若角)や薬草を摘んだとの記述があり、以後これを“薬猟(くすりがり)”として恒例とし、五月五日を“薬日(くすりび)”としたといいます。

五月五日は、薬との縁が深い日なのです。

平安時代には帝が宮中の糸所から菖蒲縵(しょうぶのかずら)をつけて行幸され、その日は臣も同様にして宮中に参内すると、薬玉が下賜され諸人みな肘にかけて邪気を払い、不浄を避け、長命のまじないとしたといいます。また柱や御簾にかけたりしても用い、これを飾り続けて九月九日重陽の節句に菊の花を絹に包んだものと取り替える風習もあった。

最初、薬玉は菖蒲や蓬の葉を編んで玉のように丸くし、これに五色の糸をつらぬいて、菖蒲や蓬の花を挿し添える形をしていたようです。

貴族の間では贈答品としても扱われ、「源氏物語」にもその場面がいくつか出てきます。花散里が源氏の君から初めて薬玉を贈られて喜ぶ場面や、玉蔓のところへすばらしい薬玉が様々な殿方から届けられた場面、紫の上が明石の姫君に女房が薬玉をつけるのを優しく見守る場面など。平安時代には一般的な習慣だったのでしょう。

室町時代になると薬玉を飾る花は造花となって、さつきや菖蒲、四季の花々が用いられ、中に麝香や沈香、丁子などの薫薬を入れたために、匂い入りの玉に変化していきました。

江戸時代になるとこの習慣は廃れたものの、造花で作った薬玉売りも現れ、民間で女児の玩具として流行する形で残りました。やがて、紙の造花細工が手芸品にまで発展したようで、現在我々が旅先で見かける華やかな飾りくす玉はそれに当たるらしい。美しい紙のくす玉の元は魔よけとして使われていたものだとは知らなかった。

GWに躑躅満開の根津神社を訪ね、月ごとに変わる邪気払いの札に出会いました。毎月、季節の花が描かれていて、その月に御参りしないと頂けないものですが、GWの間は希望が多いので、1年分のお札を用意しているそう。私は1~6月と8月の花の絵が気に入ったので7枚、頂戴してきました。(母には中途半端と言われました)

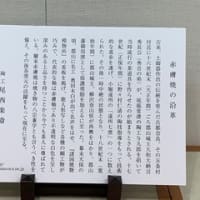

五月の札は当然ながら菖蒲の絵ですが、それとは別に薬玉の絵の札も置かれていました。宮司さんに伺うと、“五月五日~九月九日までの間はこのお札も特別にお分けしています、昔はその期間は病が流行ったので薬玉を飾って邪気を払ったのです、だからこのお札を部屋に飾って邪気払いをして頂く為に作っています”とのお話でした。

この薬玉の描かれたお札に出会わなければ私が薬玉に興味を持つこともなかったかもしれません。今年は美しい躑躅を見た上に、素敵な札に会え、薬玉の興味深い歴史にも辿り着くことができて、このご縁に感謝です。形を変えて薬玉の習慣はこういうところで生きているのですね。

ご興味ありましたら、根津神社をおたずね下さい。九月九日までは薬玉のお札も見られるはずです。

根津神社HP

http://www.nedujinja.or.jp/index.html

思えば五月は木の芽時、五月病という言葉もあるように、緊張緩み、季節の変わり目で体調不良のおき易い頃、そして梅雨、夏の暑さと過酷な季節が続きます。昔の人は医学も未発達だったことから、様々な形で健康に気を配り、邪気を払い、末永い繁栄を祈ったのでしょう。その願いは、物事の始まりに成功の気持ちをこめて準備し割られるという意味で、現代の“くす玉”にもしっかり受け継がれている気がします。

GWが明けてもう梅雨なのかと思うような天気が続いています。皆様もどうぞご自愛下さい。

今日はお茶会に行ってきました。お茶席に入る前に待合で会記を見ていると、主菓子は「若鮎」とありました。あの長い鮎の形をしたお菓子が出るのかと思っていましたら、上用饅頭の上に水色ゼリーがのっていて、その中にあんこの鮎が泳いでいました。こういう「若鮎」もあるのですね

水毒を避け難病を治す12種類の香木などを布袋に収め紐で吊り下げたものですから、長い年月の間かたち

用い方は違ってきましたが、ルーツは薬玉とおなじだったのですね

くす玉のルーツ、興味深いですよね。

若鮎のお菓子、お茶席ではいわゆる鮎の形をしたのは見ませんね~。社中の若鮎も、ねりきりで、丸い魚篭の形を象って、上から除くと鮎が泳いでいる(鮎の形にカットされた小さい鮎がのっかっている)形のものでした。

お茶会、行きたいなぁ。。。。。

奈良の風景って自然豊かで薬猟をしたというのがうなづける風景ですね。

奈良にも随分行っていないので行きたくなってきました。

だから薬の字が使われてるんですねぇ、納得です。

今度こちらについても調べてみたいです。

そうなんです、薬玉の歴史は長く、形をかえて今も存在している、すごいですよね。

厄祓いが必要とされたのでしょうね。

昔の人の道理にあった生活習慣にはいつも驚かされます。

五月の端午、陽極まって陰生ずる日ですか。ここにも陰陽が。。。。

本当に昔の人の道理にあった習慣は知るほどに感服しますね。