【兵庫・加西市】”天竺から紫雲に乗って飛来”云々の真偽は別としても、兵庫県東部地域に法道仙人が開基したとの伝承を有する寺院が集中しており、伝承の元となる中心人物が実在した可能性は否定できない。 また、一乗寺の付近には奈良時代に遡る廃寺跡や石仏などが存在することから、この地域一帯は早くから仏教文化が栄えた地のようだ。

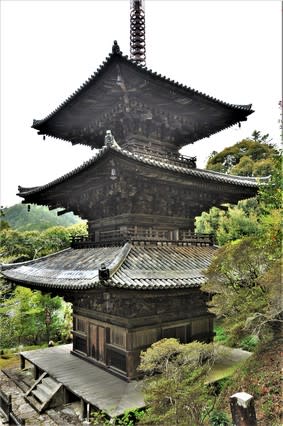

★常行堂境内から上の段に建つ三重塔の三重目の屋根が木立の上から顔を出している。 2番目の石段を上って三重塔境内に....常行堂境内よりも狭いが、静謐な空気が満ちる中に国宝の三重塔が聳え立つ。 平安後期建立の和様建築で日本最古の塔の一つとされ、国内で十指に数えられている古塔だ。 古代の塔らしく上重の逓減率が大きく、また相輪が長く大柄なので安定感があり、実に調和のとれた優美な姿だ。 本堂境内から三重塔を見下ろした時、初重と二重の屋根瓦が気になった。 ところどころ変色したかなり古そうな瓦が葺かれているので、奈良元興寺の古瓦・行基瓦を思い出した。

△青銅製燈籠が佇む常行堂境内から眺めた三重塔....青銅製燈籠は昭和十一年(1936)の造立

△常行堂境内に鎮座する石造物群....宝篋印塔は享保五年(1720)の造立

△三重塔境内への36段の石段市から見上げた三重塔....さらに上に建つ本堂が少し見える

△本瓦葺の三重塔(国宝)....平安時代承安元年(1171)建立の和様建築.で日本最古の塔の一つとされる....国内で10指に入る古塔また兵庫県下に現存する最古の塔婆

△三重塔は総高約21.8メートルで相輪は約7メートル....建築年代が明確で奈良・京都以外の地域に現存する最古の三重塔/塔内に本尊五智如来を祀る

△三重塔の書租の軒廻りは二軒重垂木、組物は三手目が尾垂木の三手先、中備は本蟇股(刳抜蟇股)....軒天井と蛇腹支輪がある

△三間中央間は板扉、両脇間は盲連子窓....初層周囲に設けた幅が広い広縁は高欄なしの切目縁

△二層目の軒廻りや組物、中備は初層と同じだが回縁は組高欄付き切目縁

△三層目は二層目と同じ造りだが蛇腹支輪と軒天井がない

△三重塔は各部材の寸法が太いので重厚な意匠を持つ....また反りの強い尾垂木や飛檐垂木を用いて深い軒を出している/軒がかなり深く上重の減衰率が大きくなっているので安定感がある....初層の切目縁がかなり広いことが分る

△本堂境内から眺めた三重塔....総高さにおける塔身部と相輪長さの占める割合のバランスがいい....初重と二重の屋根瓦は行基瓦風でかなり古そうだ/相輪は塔身部に比して長く大柄....心柱は初重天井上の梁から立っている、また、二重・三重の四天柱が省略されている

★同じ境内に三重塔に対面して法輪堂が建つが、江戸中期の建築なのだが新しい建物のようにみえる。 周囲に鎮座する石仏たちに見守られながら聳える古びた三重塔とは対照的で面白い。 法輪堂は修築などが行き届いているのだろう、漆喰壁と腰壁のなまこ壁の白さが眩しい。

△露盤宝珠を乗せた宝形造本瓦葺の法輪堂(経蔵)....四方は漆喰壁で腰壁はなまこ壁

△本瓦葺の唐破風の入口....兎毛通は蕪懸魚、虹梁に龍の彫刻があるが頭部と片腕が欠落しているようだ

△入口は腰高格子戸....梁に掲げられた扁額は「法輪堂」か?/法輪堂は江戸時中期の宝暦十二年(1762)の建立で、黄檗版一切経が納められている

△側壁に花頭窓を設けた法輪堂脇から眺めた三重塔

△三重塔の山側に石造りの屋根付仏龕に鎮座する石仏群

△三重塔境内から見上げた上の段に建つ本堂