【大分・豊後高田市】椿観音「善通寺椿大堂」と椿大師「椿堂遍照院」とが同じ境内に鎮座し、幾つかの堂宇を共用する寺院。 調べたが、善通寺と遍照院の創建時期だけでなく、両寺院の関係についても不詳。

椿大師縁起では、平安時代の延暦二十三年(804)に遣唐使の留学僧として唐国に渡った空海は、帰国後、九州に約2年間滞在したが、その際、宇佐神宮に勉学の御礼参りをした。 その折、故郷の四国を眺める為に此の地に巡錫し、本堂裏(奥の院)の岩窟で椿の錫杖によって霊水を湧き出されたことから椿大師「椿堂」と称され、一千二百年の歴史がある….とされているようだ。 また、奈良時代初期の養老年間(718年)開基の無動寺の境外仏堂だったとの記載もあることから、平安時代の創建とみられる。 宗旨は真言宗で、本尊は椿堂遍照院が釈迦如来・弘法大師、善通寺は十一面観音菩薩・弘法大師。 椿大師「椿堂遍照院」は豊後四国八十八ヶ所第四十九番札所、椿観音「善通寺椿大堂」は九州三十三観音第十二番札所、豊後四国八十八ヶ所総本山第四十八番札所。

●門前の道脇に、頂部が兜巾形の石柱に白地に両寺号等が墨書された寺号標石が立つ。 標石には寺号以外のことがゴチャゴチャと表記されていて、まるで飲食店の看板のようだ。 そこからいやでも目に飛び込んでくるのが、石垣の上に建つ珍しい形のコンクリート製台座の上の鐘楼だ。 鐘楼を見上げながら、石垣の間の石段を上って南面の山門に。 両側の石垣の上に鎮座する赤に彩色された猛炎を背負った数体の舟光背型不動明王石像が、鋭い眼光で迎えてくれる。

天衣を纏った小さな金剛力士石像に護られた山門、その左右の門柱に「豊後四国八十八所 総本山四十八番善通寺椿大堂」と「弘法大師ゆかりの名刹第四十九番椿堂」の大きな聯が掛けられているが、何故か遍照院の表記がない。

△門前から見上げた石垣の上の鐘楼堂と山門

△頂部が兜巾形で白く塗られた石柱は椿堂遍照院と善通寺椿大堂の寺号標石....石垣の上に建つ入母屋造桟瓦葺の鐘楼堂/四方に連子窓があるコンクリート製台座の上に建てられた鐘楼....台座の鉄製部分は赤く塗られ、台座上の周囲に擬宝珠高欄がある

△椿堂遍照院と善通寺椿大堂の共用の山門

△山門前の石垣の上に鎮座する舟光背型不動明王石像....赤に彩色された猛炎を背負う

△鐘楼の台座前に鎮座する舟光背型不動明王石像

△山門前の左右に鎮座する天衣を纏った阿形吽形の金剛力士像

△入母屋造桟瓦葺の山門....右の門柱に「豊後四国八十八所 総本山四十八番善通寺椿大堂」、左に「弘法大師ゆかりの名刹第四十九番椿堂」の聯が下がる

△四脚門の山門を通して眺めた境内....右の山手側に並ぶ建物が遍照院、奥正面の建物が遍照院

△二軒繁垂木で台輪の真ん中に出組を配....台輪上や木鼻に精緻な彫刻が施されている、木鼻の像は獅子・龍・象

△境内側から眺めた山門と台座上の鐘楼....左下の桟瓦葺の建物は地蔵堂で延命加持地蔵尊が鎮座

●山門横の階段を上って先ほど見上げた台座上に建つ鐘楼に....そこから境内を一望できるが、弘法大師ゆかりの名刹にしては狭いな~という印象だ。 鐘楼から西面で建つ「弘法大師椿観世音 総本山善通寺椿大堂」の木札が下がる椿大堂へ....身舎の正面の長押上の小壁に彩色された二頭の龍が描かれている。

椿大堂に対面して「しあわせ観世音像」が鎮座し、その南隣に「幸せを呼ぶ鐘」と呼ばれる梵鐘が下がる2つ目の鐘楼が建つ。 椿大堂に隣接して建つ二階建ての白壁の建物は、正面に「善通寺」の扁額が掲げられているが建物の造りから庫裡とみられるので、椿大堂が本堂だろう。

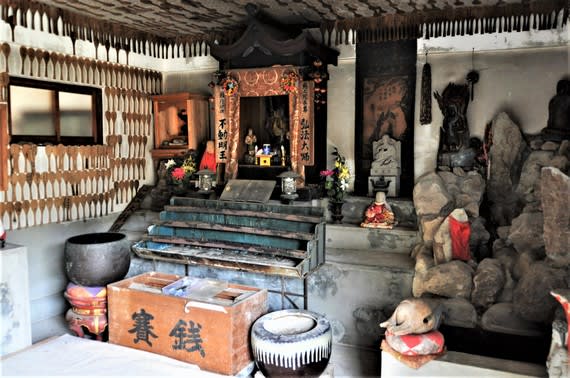

境内の奥に山門を向いて椿大師本堂が建つが、入母屋の素式の妻飾に扁額が掲げられ、また、正面の軒下の異様な光景に驚いだ。 近づいてみると、たくさんの黒髪やギブスが吊り下げられていて、少し不気味だ。 調べたら、願が叶った御礼として奉納されたものとのこと。

身舎の左に「椿堂・奥の院入口」の案内板があり、中に入り進むと椿堂の後方に菩薩像・不動明王像・地藏像・弘法大師像など真言宗にかかる尊名の石仏が整然と並んでいる。

椿堂から外に出て裏山の石階を上ると、山腹に椿大師発祥の岩窟を覆うように奥之院本堂と伏見稲荷とが鎮座している。 弘法大師が修行したこの岩窟には、霊水が絶えることなく湧き出ている。

△台座上の鐘楼から眺めた境内....奥正面が遍照院椿堂、右側に善通寺椿大堂と金剛閣が並び建つ

△善通寺椿大堂(椿観音本堂)と白壁の二階建ての建物の庫裡(と思う)とが繋がって建つ

△頂部に露盤宝珠を乗せた宝形造桟瓦葺の椿大堂....正面の長押の上の小壁に2頭の龍が描かれている

△獅子口が乗る入母屋破風の入り口に「善通寺」と墨書された扁額が掲げられている/蓮華座に鎮座する「しあわせ観世音立像」....「九州三十三観音霊場第十二番札所」とある....頂部に如来坐像を乗せ、足元に33観音像と地蔵蔵が鎮座

△「しあわせ観音像」の左手に建つ入母屋造桟瓦葺の鐘楼....梵鐘は幸せを呼ぶ鐘といわれる

△金剛閣....参拝者の休憩所、集会所などの多目的ホールになっている

△切妻造桟瓦葺でコンクリート製の十三仏堂(と思う)....雛壇状に十王の本地仏他が鎮座....身舎柱左右に「詔福十三仏」「栗島大明神」の聯

△片流屋根でコンクリート製の観音堂(と思う)...弘法大師坐像を中心に観音菩薩立像が鎮座....身舎柱に「南無大慈観世音」の聯

△入母屋造桟瓦葺で妻入の椿大師本堂(豊後四国八十八ヶ所第四十九番札所椿堂)....大棟端に獅子口、拝に蕪懸魚、妻飾は白壁の素式....軒下に吊るされているのは願が叶った御礼として奉納した黒髪やギブスなど

△椿堂内の雛壇に鎮座する様々な尊名の石造仏群

△雛壇に整然と鎮座する弘法大師坐像群....前と左右に様々な尊名の石仏が並ぶ

△椿大師のご霊水に鎮座する火焔光を背負う不動明王像群/椿大師のご霊水(ネットから拝借)

△様々な尊名の石仏に見守られた霊水の中に鎮座する「水かけ親子地蔵尊」/霊水の中に鎮座する法衣を纏ったように苔で覆われた親子地蔵尊像/「豊後四国八十八ヶ所霊場総本山」の石標前に鎮座する地蔵尊像....足元に六地蔵像

△明治九年(1876)造立とみられる石造物....「公認佛堂認可記念」の刻が読み取れる....上の穴は奥之院を示す?

△裏山の中腹に鎮座する第四十九番椿大堂の奥の院と稲荷社

△奥之院本殿のお救い堂....弘法大師修行の霊窟を取り囲むように建つ(椿大師発祥の地)

△お救い堂には様々な願い事を書いた沢山のシャモジが奉納....多くの弘法大師像の他諸仏像が安置....右手に霊水が湧き出ている

△奥之院境内の右手の山の傾斜地の鎮座する伏見稲荷/奥之院境内から鐘楼側に降る参道

△奥之院境内から眺めた善通寺椿大堂と鐘楼の屋根