室町幕府の九州探題であった今川貞世(了俊)が九州に下る際の紀行文「道ゆきぶり」によれば、船坂峠を越えて備前市に入り、三石~片上~香登~福岡(備前福岡)と来て、福岡で逗留している。その後、(多分、瀬戸町笹岡又は草ヶ部~古都宿~土田~国府市場を経て)「三野の渡り」で旭川を渡ったというのことから、「福輪寺縄手」を通って辛川に向かったと思われる。

岡山が宇喜田氏支配となってから、山陽道も、元の居城である「亀山城」(写真上)の所在地である岡山市沼を通るようにされて、「宿」も古都宿から藤井に変えられ、現在道の国道250号線(旧国道2号線)に近いルートとなった(旧道が北に並行して残っている。)。その先、岡山城の南にある京橋で旭川を渡河するようになり、奉還町を経て、三門~万成へ抜ける国道180号線に合流し、辛川に向かった。

こうした近世の山陽道沿いにも古社は多い。例えば、天鴨神社(長岡)、生庶神社(乙多見)、小島神社(原尾島)、國神社(三門中町)、青陵神社(谷万成)、吉備津彦神社(一宮)など。なお、万成辺りは国道の南に旧道があり、式内社「石門別神社」(大供表町)の元社かもしれない「北向八幡宮」の前も通ることになる(石門別神社については2008年6月21日記事参照)。

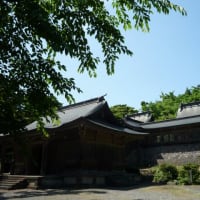

写真上:亀山城跡。現在は弁財天神社になっている。なお、浮田小学校は亀山城の西の丸跡とされる。

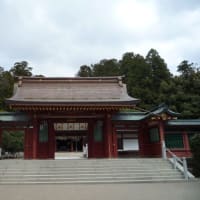

写真下:北向八幡宮参道入口。(社殿はともかく)参道が北向きなのは、山陽道に面するようにしたためだろうと思われる。

岡山が宇喜田氏支配となってから、山陽道も、元の居城である「亀山城」(写真上)の所在地である岡山市沼を通るようにされて、「宿」も古都宿から藤井に変えられ、現在道の国道250号線(旧国道2号線)に近いルートとなった(旧道が北に並行して残っている。)。その先、岡山城の南にある京橋で旭川を渡河するようになり、奉還町を経て、三門~万成へ抜ける国道180号線に合流し、辛川に向かった。

こうした近世の山陽道沿いにも古社は多い。例えば、天鴨神社(長岡)、生庶神社(乙多見)、小島神社(原尾島)、國神社(三門中町)、青陵神社(谷万成)、吉備津彦神社(一宮)など。なお、万成辺りは国道の南に旧道があり、式内社「石門別神社」(大供表町)の元社かもしれない「北向八幡宮」の前も通ることになる(石門別神社については2008年6月21日記事参照)。

写真上:亀山城跡。現在は弁財天神社になっている。なお、浮田小学校は亀山城の西の丸跡とされる。

写真下:北向八幡宮参道入口。(社殿はともかく)参道が北向きなのは、山陽道に面するようにしたためだろうと思われる。