きゅうさん佐々木店(餅作りの名人がいます)がメインできゅうさん境川店でも搗きます。

「餅は餅屋」と昔からたとえ話しで言いますね。

もち搗きは簡単に見えますが実はいろいろノウハウがあります。

専門の知恵が必要です。

失敗の多くは「蒸す」ことにあるようです。

お湯を沸かして、その蒸気で蒸すのが昔からのやり方です。

熱量が足りないことが多いと思う。

十分に浸漬させたもち米(寒い時期なので一昼夜浸漬させる。人肌の温度維持できれば数時間でも可。)を蒸して「おこわ」にします。

きゅうさん境川店で小生も手伝いました。

優れもののボイラーがあります。

(ボイラーの性能は値段相応)

これが仕事をします。

蒸篭(せいろ)は4枚重ねて使用します。(5枚でもOK)

(バランスも大事)

連続して蒸して行きます。

6分で一枚蒸しあがります。

これで大きなサイズののしもち(搗きあがり2,9kg)2枚出来る計算です。

浸漬してあるもち米を蒸篭に入れる。

専用の布を敷いて。

中心部は蒸気が抜けやすいように穴を開けておくようにします。

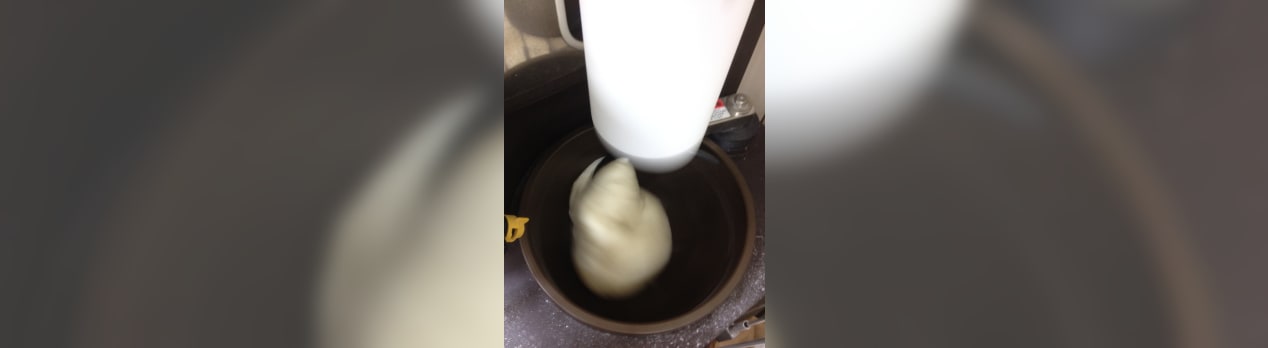

蒸しあがったおこわをもちつきの機械に入れます。

タイマーセットは120秒。

搗く時間はたったの2分。

水は足しません。

添加物は一切ありません。

餅つきは人間がやったら大変だけど季節の行事として行うならよいか。

(写真は機械の杵と臼です)

これを2,9kgと1,4kgに切り分ける。

手で形をある程度こしらえて、

専用の木枠に入れてのしていくのです。

のしあがったら専用の網に乗せて表面が少し乾く程度になるまで置きます。

そして、専用のポリ袋に入れて段ボール箱に詰めてゆく。

この作業が結構大変です。

この作業を連続でこなしてゆくことになります。

「のし機」という機械を使えば簡単ですが、きゅうさんでは「手のし」にこだわっています。

おむすびを手で握るのと同じ考えです。

手のしは一味ちがう。

一個づつ包装されたパック餅や、切り餅、丸餅で脱酸素剤入りの包装は保存が効くので便利。

関東は丸餅はあまり売れませんでしたが、近年は丸餅もよく売れるようになりました。

これも小生の会社ではかなりの量を販売します。

ただ、お正月に食べる餅は搗きたての餅を食べて欲しいなぁ。

季節の伝統文化というものは親から子へ引き継いで欲しい。

子供の頃や若い時はなんでと思うこともいろいろあると思います。

小生もそうでした。

年齢を重ねた年配者が教えてゆくことなのでしょう。

昨日、府中の市場にある「米家きゅうさん府中店」にのしもちを持って行きました。

市場の花屋さんで「榊」を買ってきました。

事務所にある神棚に飾ろうと思って。

神棚はお伊勢さんで購入したものです。

これも新年を迎える準備をしなくっちゃ。

最新の画像もっと見る

最近の「Weblog」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2004年

人気記事