論評13 マツダのルマン24時間レース優勝への

長き道のり(その2)

|

|

http://www.mikipress.com/shahyo-online/ronpyo13.html

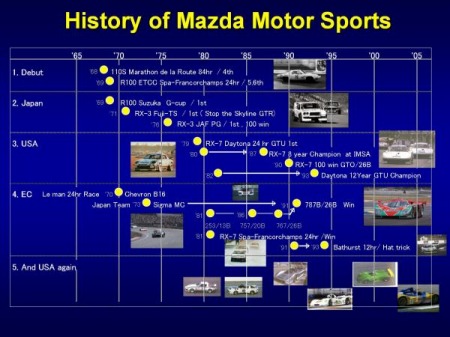

1970年代はじめからアメリカ市場に投入されたロータリーエンジン(RE)車、R-100(ファミリアロータリークーペ)、

RX-2(カペラロータリー)、RX-3(サバンナロータリー)などが1973年秋の第1次エネルギー危機のあとの、

アメリカ環境庁(EPA)によるREの燃費に関するネガティブパブリシティー、

3倍近く高騰したガソリン価格などに起因し販売が激減、東洋工業は創業以来の苦境に立たされた。

しかしそこでREを断念せずに、RE専用車の開発と、燃費の大幅改善に立ち向かったマツダは1978年に初代RX-7を導入、

アメリカを中心に市場から大歓迎をうけ、同時に各種レースへの参画が急速に拡大する。

まず初代RX-7の発売に先立つ1978年1月のアメリカのデイトナ24時間レースに3台のRX-3が参戦した。

本命の寺田/片山/マンデビル組はデイトナ特有の砂塵をエンジンに吸い込み、12時間でリタイア、

残る2台はクラス11位(総合29位)、クラス12位(総合30位)で終わったが、これが翌年のRX-7による好成績の大きな原動力となった。

そして迎えた1979年のデイトナ24時間レース、予選ではGTUクラスの1位、2位、総合では32位、34位であったが、

ラップを重ねるごとに順調に順位を上げ、片山/従野/寺田組と、もう1台のRX-7がGTUクラスの1位、2位、総合でも5位、6位に入賞し、

一躍アメリカのモータースポーツファンの注目を集めることになった。

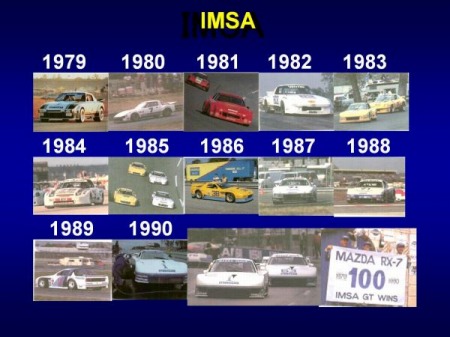

以来RX-7のエンジン、車体、足まわり部品がスポーツキットとして広く一般ユーザーに供給され、

アメリカのIMSAシリーズで数多くのRX-7が活躍、1980年から8年間連続でGTUクラスのマニュファクチャラーズタイトルを独占、

1985年にはシリーズ通算67勝を達成してポルシェの保持していた単一車種最多優勝記録を更新、

その後は3ローター搭載のGTOクラス、最終的には4ローター搭載のGTPクラスにも進出、

1995年までにIMSA合計117勝という輝かしい戦績を残した。中でもデイトナ24時間レースでの1979年、

1982~93年の12年間連続GTUクラス優勝は特筆に値するものだ。

REよるルマンへの挑戦の歴史を振り返ってみるのにはいくつかの方法がある。

前報でもご紹介したように、グランプリ出版から1991年12月に出版された、

『マツダチームルマン初優勝の記録』という大変よくまとめられた本が、

昨年から三樹書房と提携関係にあるグランプリ出版から新装版として発売されることが計画されており、

ご関心をお持ちの方は購入を是非ともお勧めしたい。そして前報で述べたように、

春過ぎまでにはピエール・デュドネ氏の手になる大作が完成予定で、日本でも入手可能となる見込みだ。

またかつてのマツダスピードの広報責任者で、モータースポーツへの熱い情熱をもつ三浦正人氏が立ち上げてくれた

マツダモータースポーツ応援サイトMZRacing の中のHistoryの項目をごらんいただくのも良いだろう。

http://www.mzracing.jp/index.html

今回の車評では1970年から1987年までの歴史をざっとおさらいしてみたい。

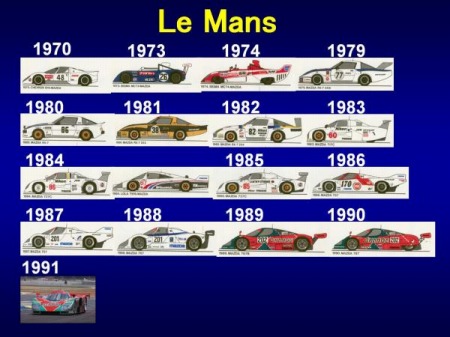

1970年:

ロータリーエンジンによるルマン24時間レースへの最初の挑戦は1970年6月までさかのぼる。

ファミリアに搭載されていた10Aエンジンをミッドシップに搭載したベルギーチームのシェブロンB16だ。

ドライバーはデプレとヴェルナーヴで、予選は41位で通過したものの、決勝では水漏れのため3時間でリタイアを喫してしまう。

1973年:

シグマオートモーティブが、日本チームとしてはじめてのルマンに挑戦したのもロータリーエンジン搭載車だった。

12A型ロータリーエンジンを搭載したシグマMC73で、ドライバーは生沢/鮒子田/ダルーポ、

予選では4分11秒で14位となり注目を集めたが、決勝では11時間目にリタイアとなる。

1974年:

シグマオートモーティブの加藤真氏と大橋孝至氏との交流によりシグマオートモーティブと

マツダオート東京のルマン共同チャレンジが実現したのが1974年だが、

このあたりにご関心ある方は車評オンライン論評05を参照いただければ幸いである。

エネルギー危機にも起因し多くの日本メーカーがモータースポーツから撤退する中、

ルマンへの参加を承認したのはマツダオート東京のマネージメントだった。

1974年のルマン挑戦に当たっては、シグマMC74に12A型ロータリーエンジンを搭載、

高橋晴邦/岡本/寺田がドライブ、予選は27位で通過するが、決勝では数々のトラブルに見舞われ、

周回不足で完走とは認められなかった。

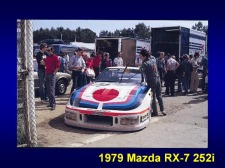

1979年:

次にルマン挑戦の機会を得たのは1979年、

前年導入のRX-7をベースとしたマシンに13Bペリフェラルポートエンジンを搭載したグループ5仕様のRX-7 252iによる参戦で、

ボディーワークはムーンクラフトの由良卓也氏によるものだ。

公式予選は57番手で、予選通過タイムに0.96秒届かず、僅かの差で決勝に出られずに涙をのんだ。

大橋氏は以下のように回想している。

『この年の参加にあったても賛否両論あったが、時のマツダオート東京社長、伊藤暢英氏の熱意で参加出来た。

しかし結果はまさかの予選不通過、私たちは挑戦さえできない惨めさと悔しさのためさめざめと涙を流した。』

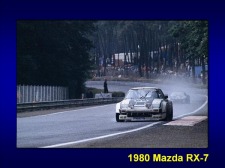

1980年:

この年マツダスピードは参戦せず、アメリカニュージャージー州のマツダディーラーのオーナーがIMSA仕様のマツダRX-7で出場した。

このクルマはエンジンが12A、ボディーも量産車そのままというもので、RX-7 252i よりはるかにプリミティブなクルマだったが、

予選を54位で通過、決勝では266周してIMSA部門7位、総合21位でフィニッシュ、これがRE搭載車として初めてのルマン完走となった。

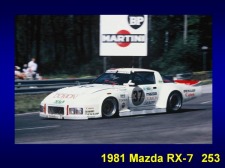

1981年:

マツダスピードは1981年に2台のRX-7でルマンに戻ってくる。RX-7 253と呼ばれたマシンはRX-7 252iをベースに空力面での改善を加え、

300馬力の13Bエンジンを搭載したものだ。

この年から2台体制での参戦となり、TWR(トム・ウォーキンショー レーシング)との契約も行われた。

予選では予想以上のタイムを出して決勝進出を決めたが、

決勝では寺田/鮒子田/パーシー組の38号車が2時間でデファレンシャルのトラブルでリタイア、

もう一台の生沢/ウォーキンショー/ラヴェットの乗る37号車も10時間後にギヤボックスのトラブルでリタイアとなる。

しかしその直後のスパ・フランコルシャンの24時間レースにTWRがRX-7で出走、

量産ツーリングよりも多少改造範囲の広い独自のカテゴリーで競われていたこのレースで強豪BMW530を退け総合優勝を遂げる。

ドライバーはウォーキンショーとデュドネだったが、1970年にR100がわずかの差でBMWに敗れたことに対する雪辱をはたした。

1982年:

マツダスピードという名称となったマツダオート東京チームは、この年、

足掛け9年、4度目の参戦で、初めてのルマン24時間レース完走の喜びをかみしめる事になる。

この年からグループCが導入され、28台も参加したが、

マツダRX-7 254 2台はIMSA GTXクラスで参戦、

ウォーキンショー/ラヴェット/ニコルソン組は14時間目に燃料系のトラブルでリタイアを喫するが、

寺田/従野/モファットの乗る82号車は最後にガス欠状態になったものの、

寺田が午後4時を待ちフィニッシュラインを通過、総合14位で完走した。

1983年:

この年からグループCジュニアクラスが導入されたため、

マツダスピードは新しいレーシングカーの研究と開発に着手した。

マツダの名前をもつ最初のスポーツ・プロトタイプカーは717Cと呼ばれ、13B、300馬力のエンジンをミッドシップにマウントしたもので、

由良拓也氏の設計だ。決勝では片山/寺田/従野組の60号車はグループCジュニアクラスで初優勝、

総合でも12位、イギリス人ドライバーのアラン/ソーパー/ウィーバー組の61号車はクラス2位、

総合18位というグループCジュニアクラスの初戦としては名誉ある結果を獲得した。

1984年:

1983年のルマン終了後、マツダがマツダスピードを子会社化、

社名も株式会社マツダスピードに変更、名実ともにファクトリーチームとなった。

727Cは717Cをベースに空力的な改良を加え、最高速度を追及しつつ、操縦安定性の向上も図られたマシンだ。

決勝で2台の727Cは接触事故、トランスミッション不具合などのトラブルが続出、

ケネディ/マルタン兄弟の87号車は総合15位でC2クラス3位、寺田/従野/デュドネ組の86号車は総合20位で終わった。

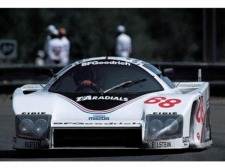

一方で、この年のルマンにはBFグッドリッチタイヤのサポートを受けた米国チームがローラT616で挑戦、

決勝でローラ2台は規則正しく周回を進め、片山/モートン/オスティーン組が総合10位、C2のクラス1位、

バスビー/ハイジ/ノッブ組も総合12位、クラス3位でレースを終える共に、4台のマツダロータリーエンジン車の完走は、

マツダにとっては貴重な結果となった。

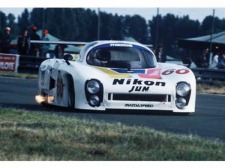

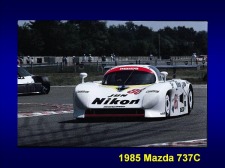

1985年:

この年マツダスピードは2台の737Cで参戦したが、それはC2クラスへの最後の挑戦でもあった。

外観は727Cとあまり変わらないが、ホイールベースを延長、サスも変更するなど多くの改良が加えられていた。

決勝レースでは前年同様多くのトラブルに遭遇、片山/寺田/従野の乗る85号車は10周目でオイルリーク、

順位を大きく落とし、その後も配線の断線などに苦しみながら総合24位、

クラス6位でフィニッシュ、もう一台のケネディ/マルタン兄弟の86号車はコンスタントに周回を重ねるが、

クラストップで独走中にギヤボックスのトラブルに遭遇、ゴール直前までピットで待機、

かろうじてチェッカーフラッグを受けた。総合19位、クラス3位で終わった。

1986年:

1983年からC1カテゴリーを前提とした高出力エンジンの開発がスタート、

当初はツインターボ付きの13Bエンジンで開発が進められた。ロータリーエンジンとターボのマッチングは悪くないのだが、

ターボの熱負荷が主因で良い結果が得られず、マルチローターに方針を変更、1985年のルマンを目指した。

しかし開発が間に合わず、1986年ルマンが3ローターのデビュー戦となった。

13Gと名付けられた3ローターエンジンは9000回転で450馬力を発揮、ポルシェ962用のギヤボックスと組み合わされ、

搭載車両(757)の設計はイギリスのデザイナー、ナイジェル・ストラウドに委託された。

757の1号車は1985年11月にシェークダウン、1986年4月には鈴鹿500キロで実戦デビュー、

ルマンでの活躍が期待されたが、決勝では片山/寺田/従野の乗る171号車は59周目にメインドライブシャフトの折損でリタイア、

ケネディ/ギャルビン/デュドネの繰る170号車も10時間で同じトラブルに遭遇、3ローターのデビュー戦を飾ることは出来なかった。

この年もう1点、動きがあったのは、マツダ社内のモータースポーツ主管部門が広報部から商品本部に移管されたことで、

開発部門がモータースポーツの一義的責任を負うことになった意義は非常に大きい。

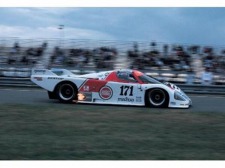

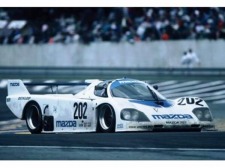

1987:

この年の757は外観こそほとんど変更がなかったが、モノコック後部とリアのサブフレームの構造変更により運動性能が飛躍的に向上、

空力的にも更に改善が施された。決勝では27番手からスタートした片山/寺田/従野組の201号車が順調にポジションを上げたが、

わずか3時間目に異物がエンジンに入り、コンプレッションが低下、

リタイアを喫してしまう。ケネディ/ギャルピン/デュドネ組の202号車はマイナーなトラブルに遭遇するものの、

日本車で初めての総合7位、IMSA部門優勝を果たすことが出来、

日本でも衛星中継を通じて放映されマツダのルマンでの活躍が話題となった。

以上がマツダスピードによるルマン挑戦の14年間の歴史であり、1987年の総合7位という結果は決して悪いものではなかったが、

より上位を目指しての4ローターエンジンの展開も含めての勝利への道筋は関係者の証言も交えて次回報告したい。