奥田城跡

愛知県知多郡美浜町大字奥田字谷 Visit :2006-05-25 13..40

●奥田城の来歴

♦『張州雑志』第一巻

城跡 古城巡覧曰奥田城跡僅存水野日向守居城跡也

♦『尾陽雑記』

一 知多郡 奥田城。北奥田に有。水野日向守城と云り。藤十郎といひし比居たまひしにや可尋。中古の内外の人にや、一説此城佐治氏持之と云り。佐治氏妻小川の水野か女攷。

奥田山王棟札見たる人のかたりて云、水野蔵人貞守 同牛息丸 其外歴々有し、忘けりとそ。其節棟札たつねけるに、所の禰宜かくしけるにや、元より失けるとも申、今見えす。

♦『新訂寛政重修諸家譜』

忠重の子は勝成でその子が勝俊(初勝重 美作守)

♦『愛知県中世城跡調査報告Ⅰ』

水野六左衛門勝重(緒川城主水野和泉守忠重の子:後に日向守)

[現代語訳]

奥田城は、北奥田にあって、水野日向守の居城といわれている。また一説には、佐治氏の城ともあり、その妻は小河水野の娘と考えられる。

奥田山王の棟札(*1)を見た人が言うには、水野蔵人貞守、水野牛息丸(後に忠政)、その他身分や地位などの高いお歴々の名が書かれていたが、正確なことは忘れた。その棟札について尋ねたが、当神社の禰宜(*2)が隠したか、または以前から失っているとも云われ、今は見あたらない。

♦奥田山王の棟札は、遺失し残念ながら現存していないが、書かれていた内容から、施主・施工者名に、水野蔵人貞守の名は祖先を敬い記載されているとしても、忠政の名が牛息丸と幼名で書かれていることから、天文十二年(1543)享年五十一歳から勘案すると、明應八年(1498)前後には既に、当地奥田が小河水野氏の領地であったことが窺える。勝成が幼くして奥田城に入城したとしても、七十年以上も前から先祖の領地であったところに城主として入城したことになる。

●城主考

♦水野日向守勝成

『新訂寛政重修諸家譜』巻第三百二十八に、忠重の嫡男として記載されているが、他の水野氏の一人分の系譜は、長くても2ページくらいのものであるが、それらに比してこの勝成の項は、約6ページにも渡り詳細が記載されていることから、寛政年間においては、最重要人物の一人として認められていたものと推察される。

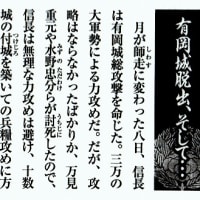

水野日向守勝成は、永禄七年(1564)、刈屋に生まれる。初名は國松、成長し、藤十郎、六左衛門を名乗り、後に日向守従五位下、さらに従四位下に任じられる。「勝成」の呼称は、『新訂寛政重修諸家譜』など一般的には「かつなり」であるが、『日本歴史人名辞典』等では「「かつしげ」と読み仮名が振られている。当ブログでは「かつなり」を採用する。

天正七年(1579)三月、十六歳の時、東照宮(徳川家康)が近江の國馬伏塚に向かって出陣するとき従軍した。同年高天神の城攻にも父忠重と同じく戦功に励み、同九年(1581)十八歳で、落城の時、自ら首を二級討ち取り、勝成配下の者達も十八級を得た。織田信長から、若年にして類無き働きを賞して感状(*3)を授けられ、左文字の刀(*4)を与えられた。この後も転戦し、数々の戦功を立てた武勇伝が長々と列挙されており、まさに戦国武将そのものであったことが明記されている。その後、父忠重の寵臣富永半兵衛某を殺害したことから父と不和となり、各地に遊歴し、天正十三年(1585)二十二歳の時、豊臣秀吉に仕え、摂津國豐嶋郡の内に七百石余の地を扶助される。同十五年(1587)には志すところがあり、肥後の国に留まって佐々陸奥守成政に仕える。

このことから、勝成は、天正十三年(1585)には既に奥田城の実質的城主ではなかったということになる。もっとも、天正七年(1579)三月、十六歳の時からは、各地を転戦しており奥田城には殆ど居なかったことになり、少なくとも七年間は城代として誰かが居城したと考えられる。

♦他の城主考

その留守を預かっていたのが、一説にある小河水野の娘を妻とし、大野城を中心に勢力を張っていた佐治氏の一族であろうと推察される。この時代の小河水野とは、勝成の伯父信元であるから、妻は勝成のいとことなるであろうが、『新訂寛政重修諸家譜』にはその名が記載されておらず、この史実については不詳である。

当時佐治氏城主は二代為景、三代信方、四代一成の三代に渡っているが、四代一成は、永禄七年(1564)生まれの勝成と、同世代の永禄十二年(1569)前後の生まれであり、しかも年下でもあることから、幼い勝成を補佐するわけにはいかず、また三代信方は、天正二年(1574)、勝成が十一歳の時に伊勢長島の戦いで若くして戦死しており、妻は信長の妹を娶っている。また一成も、信長の妹お市の方を母とする浅井長政の三女である小督の方を妻にしており、双方ともに水野家からは娶っていない。三代信方の死によって、幼少であった一成を、健在であった祖父の二代為景が補佐していたと伝えられている。

為景の妻が誰であったかは、今のところ定かではないが、為景が大野城主である一成を補佐しつつ、また大野城南方約16Km(四里)にあった奥田城主勝成をも補佐していたとも考えられる。実際に奥田城に詰めていたのは為景の重臣の内の一人と推測される。

一説にある小河水野の娘を妻とした武将とは、二代為景の弟か、または嫡男信方以外の息子の可能性もあるが、現在手許に史料はなく、佐治氏と水野氏との関連についての解明は、今後の課題としたい。

まお、天正十三年(1585)以降の奥田城主の詳細についても、今のところ不明である。

●奥田城の現状

♦城跡

奥田城跡は、地元では「城山」と称される標高36m、比高30mの丘陵上にあり、その真下の谷トンネルを名古屋鉄道知多新線が南北に縦貫している。城跡内には、弥生時代の谷遺跡もある。遺構は、標高30m辺りから確認でき、東側は破壊されているものの、現存する遺跡の状態は良好である。

美浜ふるさと研究会会報「ふるさと 9号」に、美浜町生涯学習センター 磯部利彦氏が「奥田城の現状と展望」と題し、現地を何度も訪れた調査報告書を掲載している(詳細については、同書を参照されたい)。文中に同氏が画いた「奥田城想像復元図」が掲載されているので紹介したい。(なお当図については磯部氏から転載の許可を得ています。)

[註]

*1=むなふだ。棟上げの際、施主・施工者・年月日・工事の由緒などを記して棟木に打ちつける 札。

*2=ねぎ。(1)神社に奉職する神職の総称。古くは神主と祝(はふり)の間に位置したが、現在の職制では宮司・権宮司の下に置かれる。

*3=かんじょう。(1)戦功をたたえて司令官が与える賞状。

(2)武将が家臣の軍忠を認めて発給する文書。所領安堵などの証拠文書となった。

*4=さもんじ。南北朝期の筑前の刀工。本名は左衛門三郎。「左」の一字を銘に切ることから左文字と称される。名物「江雪左文字」は有名。短刀が多い。生没年未詳。

☆旅硯青鷺日記

この奥田城ほかの史料については、事前に「知多郡美浜町生涯学習センター」の磯部氏が貴重な史料を沢山郵送して下さったことで、予習する事が出来ました。

当日は予約して同センターに向いましたが、直前に採訪した心月斎のご住職との面談が長引いたことで、約束を一時間も遅刻してしまいました。同氏はご多用中にも関わらず、たいへん親切丁寧な対応をして下さり、少し離れた河和水野屋敷にも案内いただき、また更なる史料もご用意頂きました。当館二階に掲げられている「尾張藩河和水野家上屋敷地図」の撮影も快くご許可いたたきましたので、「C-7 >河和城址/水野屋敷(追補版)」にその写真を追加掲載する事が出来ました。ご厚意に改めて感謝申し上げます。

同館を出て奥田城跡に向かい、丘陵の裾をぐるっと一周しましたが、登坂道が見つからなかったので、東側の比較的なだらかな斜面から登り始めましたが、季節的に筍が至る所にまさにニョキニョキと生えており、僅かに踏み固めた獣道上にまで突き出ており、三路ほど道を変えましたが、どの道も竹林に阻まれ、とうとう城郭に至ることは叶いませんでした。帰宅後メールで同氏にお訪ねしたところ、「奥田城の曲輪Ⅰは、竹が密集しているのでなかなか入るのが大変です。西側から入ると堀切・横堀にスムーズに行くことができるので曲輪も回りやすいかもしれません」とのアドバイスをいただきました。

訪問した折に、詳しくお聞きしなかったことが悔やまれました。次回知多半島を再訪したときに時間があれば登ってみたいと思っています。

小川水野系譜

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95

河和城址/水野屋敷(追補版)

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/ccc794c046b47627a6fc8e1b33fd0d30