小川村と布留山城跡 2/2≪考証≫

長野県上水内郡小川村古山 Visit :2006-08-10 13:00

◆布留山城考

布留山城(平成六年(1994)九月二十九日史跡文化財指定)は、長野県最古の古文書である『天養文書』(天養二年1145)に初見され、最勝寺領小川庄に属した。当城は純然たる山城で、標高780mの山頂にあり、旧本丸跡、本丸、曲輪、空壕などの形跡を遺している。また二の丸、出丸、馬場および周辺の厩屋敷、鍛治屋敷、御馬屋敷、家郎屋敷などがあったとされている。また本城から半里余(約3Km)も離れた場所に詰城という逃避の場を伝えており、小川村内には当城の外にも山城や砦など十数カ所を数えるという。

山頂の天神社があるところが、最初の本丸といわれ、城の守護の社がそのまま残存したものと推定されている。東北付近は、二百年程前に崩れ、南東付近は百六十年程前の弘化の地震(1847)で抜け崩れ、現在では地形の旧態を見ることはできない。

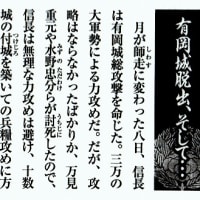

小川氏は小川村に定着した後、次第に発展していき後半には布留山に築城して城主となり付近に威勢を振い、在城三代七十八年と伝えられる。築城年代については、同村法蔵寺住職千野裕文氏の記録によると、小川左衛門の落城年代が三説あるとし、應仁二年(1468)(大日方記録)、永正二年(1505)(長野県歴史大年表)、天文五年(1536)(千曲之真砂、信濃佐々礼石)を挙げているが、「最初の應仁二年でないと、貞守が開基(1475)した乾坤院に繋がらない」としていることを踏まえると、應仁二年(1468)から在城三代七十八年を遡れば、明徳元年(1390)頃となる。小川左衛門貞綱が明徳三年(1392)に当地に追放された史実から推察すると、当城址麓に掲げられている小川村教育委員会の案内板に記されている「元中九年(1392)古山(当時は布留山と称した)を築き……」とほぼ一致し、前述の『小川村誌』記述「小川氏は小川村に定着した後、次第に発展していき後半には“布留山に築城”して」の記述とは整合性はない。もっとも『小川村誌』の「布留山城考」の項では、「天文五年(1536)の小川城攻め」説をとっていることから「後半説」とは一致している。落城については、小川左衛門貞綱の居城中、権勢信濃筆頭の村上顕国に対し命に従わなかったことから、牧野島城主香坂氏の養子である大日方長利に攻略され一日にして落城した。この一日落城説が伝えられることから、左衛門の戦意喪失か、あるいは長利の兵力の優位にあったとみられ、決戦といった過程はなかったものと考えられている。伝説によれば、小根山日影の百畝(ももぜ)に左衛門屋敷という地名があり、そこに若干の日数かくれ潜み、住民の好意により三河地方に脱出したとある。

替わって勝者長利が城主となり小川殿と呼ばれ、その後も長利の後裔は永くこの地に蕃衍(はんえん=子孫の多く盛んなこと)している。

小川氏の遺跡については「額塚堂」(*11)に保存されている数多くの五輪塔や、百畝の左衛門屋敷、菩提寺であったと伝えられる光明寺の地名、円塚(まるづか)等、数多くの口碑伝承が村人に受け継がれているそうである。額塚堂の寶篋印搭には小川氏のものと思われる應永四年(1397)、同六年(1399)の年号が判明しているものがあるという。

この他の史料として『法蔵寺史』に、小川氏は春日氏ではないかと推考して、春日氏の小川地方領有は承久の乱(1221)に北条泰時に従軍した春日貞幸がその戦功によって小川庄の地頭職に任ぜられたことに始まったとしている。しかしながら前述のように時代に食い違いが生じていることから、当ブログでは諸説の一つとしてのみ記すに留める。

ともあれ、小川左右衛門貞綱が明徳三年(1392)に追放されて、小川村に入村した直後においては、前述の“布留山城旧本丸”の小規模の館(屋形)程度であったものが、いかに南朝同志の有力豪族であった仁科氏の庇護を受けていたとはいえ、その後は本格的な山城を構築するに至ったその財力もさることながら、当地を治めるという政治力をいかにして短期間に得ることが可能であったかが大きな謎となってくる。これら年代及び統治力の背景などについては、今後の研究に期待したい。

[註]

*1=『小川誌』では「喜禄三年(850)」と記されている。

*2=『小川誌』では「庚午元年(1058)」と記されている。

*3=『小川誌』では「正平十年(1355)」と記されているが同年は(1362)に相当する。

*4=小川貞綱については、元禄十年(1697)、口碑(言い伝え)により書き上げられた『小川郷昔記録』に記載されている人物。本書は同村松嶺氏所蔵であり、昭和三十五年四月十一日借り受け筆写したもの。

*5=『小川誌』および「同村資料」では「三河国小川苅屋(谷)」と記されているが、小川(小河)は尾張國知多にあり、苅屋は衣浦を挟んだ対岸の三河国刈谷にあり、両国の二つの城を領していたようだが、実際は尾張國知多小河城から追放されたと推考されている。

*6=應永七年(1400)に入部した守護小笠原長秀の不遜悪政に対し、北信濃の武士達が反対した戦い。主領は村上氏であるが中心的な役割をなしたのが仁科氏率いる大の字を旗印とした大文字一揆であり、小川左衛門も一揆衆として参戦したと考察されている。長秀勢は村上勢と交戦し、塩崎城に後退する途中の大塔の古要害に遁れ防戦したが敗れたことから大塔の戦いと称されている。

*7=重房は養和元年(1181)二月、「美濃国で戦死する」と『吾妻鑑』に記されており、その子が、明徳三年(1392)に生存していることはあり得ず、また延文五年(1360)、仁木氏に味方し土岐直氏に攻められて親子共々滅んだ小川正房・信忠(『太平記』)でもあり得ないことから、信忠の子(信重または信安)と考えられる。

*8=当ブログでは九代目。

*9=菩提寺の「光明寺」の所在地は未詳。墓所の「南ひら」についても場所は未詳であるが、小川氏の数多くの五輪塔が保存されている「額塚堂」のある場所のことか。

*10=長野県上水内郡表立屋付近か。『信濃史料』に当城の記述がみられる。

*11=長野県上水内郡小根山(清水頭)にある額塚堂の寶篋印搭。

☆旅硯青鷺日記

お盆の直前、晴天に恵まれ日差しは肌を刺すほどではありましたが、小川村は湿気が少なく山林からは涼風も渡ってくる爽やかな一日でありました。

まずは最初に小川村役場を訪ね、訪問の主旨を話すと職員の方が親切に対応下さり、色々と史料のプリントを下さった後、窓から見渡せる山々を指差しながら懇切丁寧に、目的の場所を教えてくださいました。訪問前に某氏から小川村には何も史料はないと聞いていたことから、訪問してみて、当村教育委員会では、法蔵寺ご住職が主となり水野氏の研究を続けている事が解り、事前に電話しなかったことが悔やまれました。

さらには、「ふるさとらんど小川(小川村郷土歴史館)」を訪ね、『小川村誌』を購入しました。その後は教えられたとおりに、細い山道を「布留山城跡」の案内板が掲げられた麓まで車で上がり、その先は下草に覆われた天神社への参道を杖で草を薙ながら徒歩で登って行くと、登り詰めた辺りに鳥居が見え、その先に思い掛けず銅板が葺替えられた真新しい屋根が、真夏の陽光を照り返して、きらきらと光る社に出ました。ここが布留山城旧本丸跡と直ぐに判りました。参拝を済ませ、左手に廻ると下り坂となり道路普請のため切り取られた山肌が急勾配の崖となり、その中に立ち入ることを拒んでいました。参道を下り、車で東北に向かう山道を下っていくと、眼下に法蔵寺の屋根が見えました。歴史館から電話して貰いご住職はご不在と分かってはおりましたが、ご挨拶に伺うと大黒様(お庫裏様)が丁寧に応対下さいました。松本まで戻りホテルで休んで居るとご住職から電話を頂き、暫くは「水野氏」について話が弾みました。聞くところによれば、八月末に教育委員会のみなさんが、「山形水野」を訪ねられると云うことでしたので、必須訪問地の場所をお知らせし、拙ブログを御覧頂くようにお願いいたしました。前述のように事前にアポイントを取っておけば、お目にかかれたものをと、とても残念に思いました。

さて、当記事で、愛知県知多郡小河(小川、緒川)と、長野県小川村と、両地ともに

「小川」という符牒とも取れるような何とも不可思議な一致にお気づきのことと思いますが、これは愛知県瀬戸市水野と京都府水尾邑との「みずの」という呼称の一致とも対比し、時として歴史は意図しない不思議な糸で繋がれているものだと感じました。

当記事については、八月に採訪し『小川村誌』などを調べておりましたが、お盆を過ぎた頃から体調が思わしくなく、執筆に取り組む意欲が全く湧かなくなってしまいました。最近になってその原因も分かり、治療を続けていることから、二カ月も過ぎた今となって漸くにして脱稿する運びとなりました。関係各位のご協力ご支援を頂きました皆様、どうもありがとうございました。

小河水野系譜http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95

小川村観光協会→名所・旧跡(観光地図)

http://www.vill.ogawa.nagano.jp/kankou/

〇額塚堂(小川氏の墓所と伝えられる)

〇法蔵寺遠景