2007年12月4日に人工内耳の装用を始めてからもう1ヶ月になるところだ。

2007年12月4日に人工内耳の装用を始めてからもう1ヶ月になるところだ。それは自分にとってはまだ人とのコミュニケーションの改善の入り口にたったに過ぎない。

補聴器だけでは聞こえない様々な音が聞こえ始めている。今日もテレビを見ていて、イチローのバットをスイングする風切り音、ボールが当るキンという音が聞こえる。左耳の聴神経の感度は毎日毎日高まっている。年末に設定した弱の弱に設定したマップもうるさいくらいだ。

補聴器と併用するといろいろな音が聞こえる。言葉も少し違って聞こえる。人工内耳のチリチリ、キンキンするのがまだうるさく感じている。

仲間と居酒屋のうるさい場面で相手の声が浮かび上がって聞こえた時も驚いた。同じことが職場でもあった。年末の仕事納めの慰労会のうるさい中で話している言葉が聞こえたので、皆に話しかけていく自分に驚いていた。人工内耳は人の話し声が充満している中で言葉が聞こえる効果があるようだ。

補聴器だけではコミュニケーション・レベルが非常に低い毎日の職場の中で、人工内耳はまだその力を発揮していない。

職場の会議は要約筆記の派遣があるのでまあまあ対応は出来ているかも知れない。しかし年末年始の業務体制の準備では部下や他の部署の同僚とも細かい打ち合わせは相手と電話でやり取りが必要で、上司に頼ってしまった。聞こえるものなら出かけていくがまだ人工内耳の装用を始めたばかりでとは言いたくないが聞こえない。うるさい場面でスポットライトに浮かび上がるように言葉が聞こえたようになるのを待つしかない。

今日も正月出勤した職場で仕事の手の空いた時に話しを引っ張ってみようと業務提携先の社員が結婚しているのを聞いて驚いたという話をした、それは普段の話の中で聞いて知っていたという。昔その会社の前任者がやはり結婚していたのをその本人の送別会の時に知って驚いたと振って、派遣社員のことを聞いた。

その反応が良く聞き取れずにそこで話しが切れてしまった。暇なんだから聞き返せば良かったが、補聴器時代の臆してしまう癖から抜けきれない。無駄話している中にも入るようにしてみよう。昼休みが良いか。

難聴者が、コミュニケーションの改善をしようと思ったら、何が必要か。自身のコミュニケーションの状態を客観視し、障害の内容を理解した上で、必要な対策をとることだ。

各種社会資源の利用、各種の機器の利用、補聴器や人工内耳の調整や更新、対人関係と自己の観察と自尊感情、モチベーションの高揚、情報収集と情報発信、思考と議論の訓練などやるべきことは多い。

難聴者の自立支援には、こうしたことをきちんと指導する人が必要だ。内容によって、それがピアメンターであったり、各分野の専門家だったりする。難聴者、中途失聴者のリハビリテーションプログラムは単に聴覚の代替えコミュニケーション手段の獲得だけではない、総合的な発達支援プログラムが求められている。今の我が国の障害者福祉には、これが抜け落ちている。

相手の言葉が分かるということは、自分が言葉で何を返していくのか、それが問われるようになることだ。

職場の真剣勝負の場に身を置いてこそコミュニケーション能力は研ぎ澄まされる。

ラビット 記

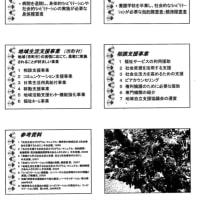

写真はニュータウンの高層ビルの直下にある地元の神社。おみくじの結ばれた枝には梅のつぼみが見えている。