「一吹残心」はいろいろな意味にとれますが、Wikiepediaによる残心とは日本の武道および芸道において用いられる言葉。残身や残芯と書くこともある。文字通り解釈すると、心が途切れないという意味。意識すること、とくに技を終えた後、力を緩めたりくつろいでいながらも注意を払っている状態を示す。また技と同時に終わって忘れてしまうのではなく、余韻を残すといった日本の美学や禅と関連する概念に通じる。

「一吹残心」はいろいろな意味にとれますが、Wikiepediaによる残心とは日本の武道および芸道において用いられる言葉。残身や残芯と書くこともある。文字通り解釈すると、心が途切れないという意味。意識すること、とくに技を終えた後、力を緩めたりくつろいでいながらも注意を払っている状態を示す。また技と同時に終わって忘れてしまうのではなく、余韻を残すといった日本の美学や禅と関連する概念に通じる。

吹矢も武道における残心に共通しており、技を決めた後も心身ともに油断をしないことである(吹矢を吹いた後も集中力を保つことである)。この精神を詠った道歌に以下のようなものがある。

「折りえても 心ゆるすな 山桜 さそう嵐の 吹きもこそすれ」皆さんはどう解釈されるか?。

吹矢でも「一吹残心」、矢を射った後も心身ともに姿勢を保ち、目は矢が当たった場所を見据え、次の矢に気持ちを載せていく集中力を高めることが「一吹残心」である。

1. 上達へのイントロダクション Lock-on ⇒ Ready ⇒ Go!

Lock-on ⇒ Ready ⇒ Go! 貴方は何を決め手に Goサインをだしますか? 。

貴方は何を決め手に Goサインをだしますか? 。

吹矢は、誰にでもできる魅力あるスポーツですが、されど一段高いハードルをクリヤーするためにはかなり奥が深いスポーツだと最近感じてきております。吹矢は的に照準を合わせ矢を放つだけなのですが、照準器のようなものがあるわけでなく、どのように標的に合わせるか、初心者には焦点を絞り込めないのが現実です。特に難しくしているのは、矢を吹く際に、的を両眼で捉えるため、片目で照準するのに対して、より状況は複雑になってきます。全国大会での高段者による6ラウンドの競技では、30本の矢を吹いて満点が210点に対して、200点台の高得点で優勝争いが行われているのが現実です。これはすごいハイレベルの技の応酬での争いと言えます。そこには高段者だけが会得した技、自からあみだした技があるはずで、それらを紐解き皆伝できたらと考えております。

最近の公式競技会では、基本動作の習得度が実技点に加点する採点法が採用されてきました。従いまして、まずはスポーツ吹矢の基本動作を習得することが重要になります。基本動作を忠実に習得するために、基本動作を意識した練習姿勢が必要になります。各教室の練習状況を見ますと、スポーツ吹矢体操から始め、その後で基本動作をトレースした動作確認が行われております。これは基本動作を再確認する点から有効と考えます。

吹矢動作では、標的が立つ位置から10mも離れていると、的に照準を合わせる「Lock-on」状態をどうやって決めるのか、そのチエックポイントすらわからない?。眼と吹矢の筒を咥える口の間隔を考えてみてください。5~10cmも離れていますが、この間隔だって人によって異なっています。更に筒の咥え方によっても大きく異なってきます。手元で筒先が標的に対して1cmも違えば、放された矢の行先はどこに飛んでいくか、皆目検討もつきません。

従って、吹矢は何時までたっても「練習量と感」がものゆうスポーツと考えていました。

常々、編集子は、他のスポーツ同様にスポーツ吹矢にもhow-to(どうすれば・こうなる)のような、理論体系(実験的な体系)があってしかるべきと考えております。

さーて、そのような薀蓄やイントロはさておき、以下に編集子の短いスポーツ吹矢歴の経験から感じ得た、吹矢の「Lock-on」→Go!のhow-toについて、思いつくままに、いろいろと考え薀蓄としてまとめましたので、得点1を高めるために参考にしていただければ幸甚です。また、スポーツ吹矢歴の長い高段者諸先輩方々からのご指導、ご意見をを仰ぐことができれば、更なるスポーツ吹矢の発展に寄与できるものと考えております。

スポーツ吹矢について考えていきますと、Lock-on状態を決定するまでの前駆動作確認のパラメーターが多すぎるように思います。実際に投矢(息を吹き矢を放つ動作)するたびに、このLock-on状態のチエック項目を一つ一つを確認していたのでは、限られた時間内(3分間で5本)で完結する必要があります。タイミングも必要でしょう。時間経過と共に身体全体が硬直してしまい思うところに矢を吹くことが出来ません。皆さんはどのようにこの「Lock-on」を確認しているのでしょうか?。高段者ほど高得点を得るためのKnow-Howを掴んでおられると思います。この秘伝を皆伝いただければと考えております。

2.両眼によるセッテング

スポーツ吹矢は、前述しましたが、照準器がついてないので、的に標的を設定し、そこに筒先を合わせ投矢(矢を吹く)することになる。現状、この動作決めるのは「感」にたよる何物でもないと考えていました。

両眼で物を見る場合、近場になるほど焦点距離の影響が現われてくることは経験することです。的が6~10mも離れていると、両眼の焦点誤差が少なくなり、標的はほぼ一点に捉えることができます。しかし、1.2m先の筒先を両眼でとらえようとすると、それぞれの眼の焦点が明確に異なってくるので、筒先が2つに見えてくるのです。1.2m先の筒先はあたかも2本が存在するがごとくぼんやりと霞んでで見えてきます。この筒先が2本に見える焦点誤差をうまく利用して的を命中することがスポーツ吹矢の秘技なのです。

これは的を見ながら筒先を見た場合ですが、多少の訓練と見ようと意識することで誰にも見える筈です。まずは、筒を構え、筒先が2本に見えることを確認してください。見えるでしょう。

このぼんやりとした2本の筒先と、両眼がはっきりと捉えている的の焦点がシンクロナイズ(synchronize)したときLock-onからGo!サイン(自分で意識として)がだされ矢が放されることになります。

この一連の動作を確立できれば、吹矢が「感」のスポーツから体系化されたスポーツに変身できると感じております。このLock-on ⇒ Ready ⇒ Go!をいち早く会得することが一つ上へ上達する道と考えております。

筒先を動かしてみますと、A,B,C,Dのような状態が再現できます。最終的には上図のLOCK-ON GOを毎回再現できれば、高得点が期待できると考えます。

それでは、Lock-onを確認するチエックポイントが大きく2つあると考えています。

まず、一つは筒先の横方向のセッティングと、二つ目は高さ方向のセッティングです。

3.  Lock-on ⇒ Ready ⇒ Go

Lock-on ⇒ Ready ⇒ Go

横方向のセッテング

まず、一つ目の筒先の横方向のセッテイングについて考えてみましょう。この2本の筒先が水平になっていることが必要な条件になるでしょう。また、的の標的はこの2本の中央になければなりません。しかし、吹矢を構える場合、身体は45度傾かせ、顔が正面を向く形になるので、この姿勢を維持するのは多少窮屈な感じがします。2本の筒先が水平状態を維持し、筒の中央に狙う的を捉えれば、左右のブレはなくなるはずです。ただし、片目で照準を合わせる方はこの2本の筒先は確認することができません。また、両眼に大きな視力の差がある方も2本の筒はゆがんで見えてくると思います。この一つ目のセッテイング状態がLock-onの前駆動作になると考えます。2本の筒先が水平になっていない場合、図のA、Bのようになることは理解できると思います。

縦方向のセッテイング

次に二つ目の筒先のセッティングですが、2本の筒先の高さ方向の二次元の位置をどこに決めるかが問題です。

この高さ方向の位置は、2本の筒を10m先に延ばした延長線状ではないはずです(レーザーポインターを筒に括り付けて確認)。筒先は矢の重量を考慮した放物線を想定して狙っているわけで、矢の重量、空気抵抗などの諸々の要因で行き着く矢の先は異なってきます。この位置決めが大変難しいわけです。

これを決めるのが個人の技量、身体的能力やその日のコンディションなど外因により大きく影響してきます。

この記事を書いている編集子も達人域を究めてないので、ここではこれをいち早くチエックするその日の試打にあると逃げておきます。

スポーツ吹矢は、水平・垂直の二次元空間位置を決めるための体系化されない限り、吹矢は「感」のスポーツを脱してこないと考えます。

2本の筒先の高さと的の焦点からなる三角形は、その日のコンデッション(筒状態、湿度、温度、矢の状態、筒との接触による抵抗、クリーニング状態、体調、背の高さ、、、等々)に影響されてくることはわかります。

こうなると、逃げ口上になりますが、吹矢はいまだ「感と練習量」によるスポーツ域を脱しない所以なのかもしれません。従って、当日、いち早くここで説いている二次元空間に描く、三角形の状態を試打(通常3本)により、勘所(感どころ)をいち早く見極めること、ここが重要な意義を持っているように思います。やはり逃げているよね。

いろいろ秘策はあるでしょう、達人技をコメント等でご教示いただければ幸甚である。この話題は11月1日第5回青柳杯の東京体育館に向かう車中で喧々諤々の討論を行ったが、結論にいたらず、それなりに自らが実証し確認した内容を盛り込みまとめたものです。吹矢は「感と練習量」のスポーツである域を脱することができないでおります。

ここがスポーツ吹矢人気を高めてきた魅力なのかもしれません。最後は逃げたね。今日もスポーツ吹矢を楽しみましょう(編集子記)。

得点1を高める技

①:筒先が2本に見えることを会得しよう(両眼で筒先を見た場合)。2本の筒先の中心に合わせることが左右の

ブレ調整に重要である。心を落ち着かせる、雑念をなくす、的に全神経を集中させること、隣の的に気をとられ

ない。特に、お隣さんの的に当たった矢が気になりますが、集中力を削ぐ原因となります。

②:標的に対しての筒の高さは、その日の試打(通常3本)で素早く察知する。この点は大変重要(高さ方向はい

ろいろな条件が影響)。

的は捉えているのに吹く強さにより高くなったり、低い場合が生じる。高い場合は力んでいる。矢が低く当たる

ことは疲れも原因している。的を外れるような飛跡や的紙を外れた場合、筒内の掃除、矢の調整不備もある。

③:最近の矢先の金属玉は、2ミリ程度と大きくなっている。この矢玉の取付けが製作時に偏芯していると飛んで

いく矢は飛跡方向のベクトル(力関係)と偏芯している方向への力(実際は僅かなのですが)関係に影響してく

る。矢の調整が必要だが素人には難しい。そのため、練習過程で試合用としてそれらの矢を選別外に識別し

ておく必要がある。このような細心の注意が得点1を高めるのに繋がることを心すべきである。

④:吹矢は吹く瞬間で矢の飛んでいく方向が決められる。先ほど③にも記述した全神経を集中させ、飛んでいく矢

に気持ちを載せて吹くことが必要である。

⑤:矢を吹く際、息は横隔膜の上下運動により吹く息の量をパルス状に「ホォ」と吹く感覚を掴むことが重要である。

この感覚を掴むには、「ホォ」、「ホー」、「ホーー」の違いを練習で試してみる。決して高得点になる矢の吹き方は

「ホー」や「ホーー」でない感覚を会得することが重要である。

息を吐く場合も力いっぱい吹きぬく方がいるが、吹矢はこの吹き方ではない。飛ばす空気量A(mℓ)とすれば、

肺の中の空気量W(mℓ)が多いほど軽く吹き抜けられる。Aより何倍も空気量を吹いても効果がないことを会

得すべきである。

スポーツ吹矢呼吸法に関してはここをクリックしてください。

⑥:ここで重要なのですが、矢の狙いは的の中心の黒点ではない。⑩にも示しますが、狙いは赤丸内(線上OK)

であれば良しとすべきである。この赤丸内に矢が当たるように訓練すべきである。吹いた状態(試打)で的に

当たった矢の位置関連を吹いた状態と対応させ、頭中で関連させることが重要である。次の矢を吹く際の微

調整に活かすことが重要になる。

1回、1本の吹く矢を大事にし、何故、矢がそこに飛んで行ったかを考え、毎回試行錯誤の繰り返しの中で考

えることが吹矢では大変重要な練習法で上達へのアプローチと言える。何時も漠然と吹矢を吹いていたので

は上達は覚束ない。常に練習は課題を持ち1回、1本の矢に命を吹き込むことである。

⑦:矢の狙いは、的紙の赤丸内であれば良しとする。それによって回を重ねるほど赤丸がだんだん大きく見えて

来るようになる。「ボールが止まって見える野球のレジェンド」が吹矢の場合にも言える。この境地に来れば達

人技と言え心すべきで「吹矢のレジェンド」といえる。

⑧:矢を抜く場合も隣に気を囚われるのでなく、自分の的の矢がなぜ赤丸から外れたのかの反省の面を常に意

識して矢を抜くことと、吹いた状態と結果を関連させて考えながら次の1本を吹く際に生かしていく練習に生か

していくことが上達するステップバイステップ技法と考える(吹矢は実に奥が深いスポーツだ)。

⑨:顎の位置は、上げすぎたり下げ過ぎたり不自然にならないように練習で位置決めが必要である。顎をあまり

引きすぎると窮屈になる。それかといい上げすぎても不自然となり「ホォ」と吹矢を吹くことはできない。これは個

人差も出てくるので一概に決め難く、練習で培っていくべきである。

⑩:足元を45度に的に向かって立つと教本や指導員は説いているが、身体を攀じる形になり少し窮屈な姿勢を

感じる。自分自身で不自然と感じたら吹きやすい位置決めも練習で会得すべきである。また、身体全体の筋

肉が吹き終わるまでリラックスしている状態が好ましく、直立不動の姿勢で長時間直立していること自体不自

然である。肩や膝、背筋などに余裕(クッション)がないと微妙な身体の動きが吹く矢に振動として伝播するの

で、それを吸収する感覚を会得することが必要である。

⑪:吹矢を咥える長さは決まっていない。基本は吹いた息が漏れないことが肝心であり、吹きやすい位置決めが

必要である。あまり唇で強く筒をおさえたり、歯で筒を噛むようなおさえは必要はない。自然体が重要で、息

が漏れない状態であれば良い。

また、マウスピスを加工している(サックをつけるなど)方がいるが、公式試合ではチエック対象になるので注意

が必要で、購入時の状態での訓練がベストと言える。

⑫:6ラウンド連続して吹矢を吹いていると疲れてくる(吹き方にも波が出てくる)。なかなか初めの吹矢を吹いて

いる状態を維持できなくなる。後半ラウンドになってくると、高さ方向の狙い位置を微調整していく必要がある。

この微調整は練習により会得していかなければならない。この辺が達人技の所以と言える。

⑬:吹いた時、身体を動かして調整する方がいるが、決して好ましいとはいえない。あくまで不動姿勢(⑬参照)が

吹矢の原則である。吹き終わった時点で筒、腕、頭、身体は不動で、放された矢に全神経が乗っている状態

の維持が極みであり、吹矢では「残心」とも言われ、吹いた後でもその余韻は残っている。

⑭:5本の矢を放つ際も前半と後半ラウンドで心理的な影響がある。1本目は平常心で吹けたのが、特に5本目、

ここぞと狙い撃ちをすると、意に反して矢は赤丸どころか大きく的を外れてくる場合が得てして生じる。これは

知らず知らずに疲れや筋肉の硬直が現してくる。身体の硬直は、他の多くのスポーツでもいえることで吹矢に

限ったことではなく、5本を常に平常心で吹くことができる訓練が必要である。4本が赤丸にあり、この1本が入

ればパーフェクトと感じると、必ずと最後の矢は確率高く意に反した得点結果となる。吹矢は平常心と集中力

を保てるかの勝負で、訓練により会得することが必要になる。吹矢はかなりメンタル面と集中力に影響される

「静」のスポーツである。練習では如何にメンタル面と集中力をコントロールできるかを把握することでもあり、

試合ではその練習時の80%程度を維持し発揮できれば高得点に繋げられる。兎に角、吹矢は精神面のコン

トロールと練習量が上達の道と心得るべきである。

⑮:1本の矢を吹く際、大きな円の中で流れるように構え、吹き、終了することだと教本等には記載されているが、

吹矢を完結、高得点を得るにはそのような美感的な姿勢の中にも吹く瞬間の3~5秒間の時間が大変重要で

ある。前述のLock-On⇒Goの「⇒印時間帯」である。ここを慎重に集中して納得して吹くことである。従って、

ここに多くの時間を費やしても良いのであるが、高段者試験や試合などでは全体のスポーツ吹矢動作と言う

観点で注意されるかもしれない。5本の矢を3分間で吹き終わる制約を守れば、「⇒印時間帯」を2~5秒延ば

しても問題とならないので自分で納得した間をとりたい。

⑯:弘法、筆を選ばずとありますが、吹矢の場合、矢を選び、「矢」について最適な管理が必要になります。最近の

矢の先端に取りつかれている金属部が大きくなっております。矢の長さは概略約20cm、最近の矢の重心は

先端から5cm程度になっています。矢の製作履歴から考えると金属部が重くなっているので重心の位置は従

来品より矢の先端に移動していることになります。それでは筒の中で矢はどんな動きをして飛び出して行くの

でようか?。大変興味津々です。ハイテク技術を用い高速カメラで動きを調べれば良いのですが、ここでは想

像域で考えてみましょう。筒に入れられた矢は、筒が水平に維持されている場合、頭が重いので矢の先端は

筒の底側に垂れ下がるようになります。筒のお尻の部分は筒と同じ径程度に調整されているので、先端の垂

れ下がりをを拘束している状態で定置されていることになります。この状態で矢を吹くのですから、常に矢の先

端は下側のベクトル力が作用し、矢のお尻の方でそれを阻止しているような摩擦が働いている状態を想像で

きます。従って、この状態で吹きますので、筒内での矢は筒の壁面を回転しながら飛び出して行くのです。矢

の筒内の平均移動速度を40m/s程度と仮定しますと0.03秒程度で筒から飛び出していることになりま

す。矢のお尻は微小ですが、壁面との摩擦で擦られていることになります。この点を考えると高段者は特に矢

の調整に細心の気を配って管理していることが得点200点を得る技の一つと考えられます。先端の金属玉が

大きくなっている現状の矢はその分筒内での回転も多く摩擦も大きいと考えられます。従来の矢と最近の矢と

では飛び方も異なっています。矢尻はこのような運動により飛び出していく際に、始めの円形状態を維持して

いるのではなく、変形しながら、振動しながら飛び出しているのではと想定されます。ここには想定できない科

学があります。

⑰:矢尻径の調整が必要になります。従来はその径を任意にカットすることができたのですが、最近では0.05

mm間隔でカットできるカッターが売られています。新調した矢をどの径にカットすればよいのかの指針はな

く、経験則で行っています。その径が小さくなると筒との摩擦が軽減するため回転も多くなり、その回転を得る

ために吹く息の量も多くする必要があります。上図には実際はカッターの径を示しております。従って、矢尻の

径はここで示した径よりフイルムの厚さ(0.05mm程度?)太くなっています。それではカッターの径を選ぶ

指針はありません。始めは太めの径でカットして、その矢を幾度か吹き、状態を調べる必要があります。初め

から細く矢尻をカットしないようにする必要があります。息の強い男性は径を小さく、女性は大きくすることが経

験則から伝えられているが、個人差もあり必ずしも正確ではありません。あくまでも自分の感触で決めてくださ

い。矢尻の径を大きくすると、矢の調整(維持管理)が難しくなってきます。これは経験することですが、5本の

矢を吹き終わって筒に触るとひと肌程度に温かく感じます。これは「矢」だって温まり、それによって矢尻は膨

張し少し太くなっています。矢の径が細くしておけばその影響を軽減できることはお分かりになるでしょう。矢

の径、筒内の表面粗さ、息の強さ、筒の水平度など飛んでいく矢の飛行軌跡を変える要因になっております。

このような点を考えると、矢尻の径は許容なかぎり細くすることが矢の飛行軌跡が常に安定化させるために有

効なのかもしれません。筒を垂直にし上部から筒を入れて落下する具合で矢尻が太い、細いを確認していま

すが、矢を使っていると矢尻に摩耗でヒダが出てきますので、このヒダをはさみ等で慎重にカットすることも必

要です。この辺の薀蓄も吹矢が体系化されていく中で今後明らかになっていくと思います。明らかにする必要

があります。

①:的紙をじっくりと眺めてください

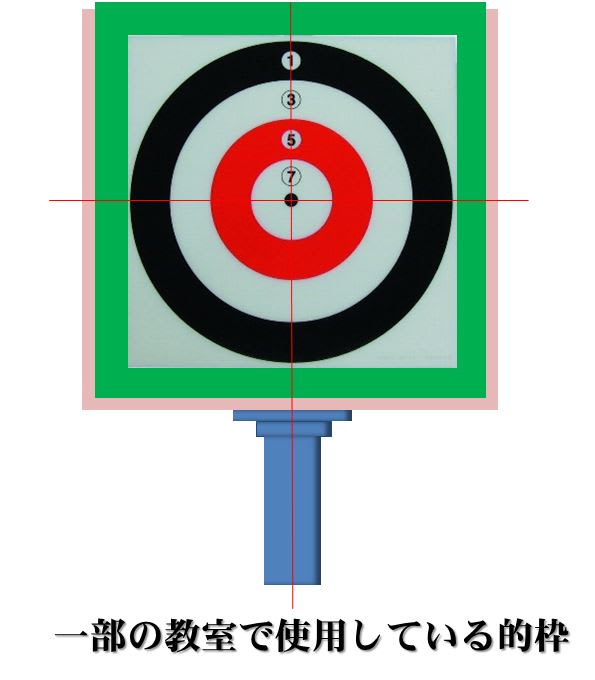

皆さんは、的紙をじっくり見られたことがありますか。下図はある教室で使われている的紙、マット、枠の状態を示

したものです。330 mmのグリンマット、260mmの的紙に、1点、3点、5点、7点の点数域が書かれています。

因みに7点の白い枠径は60mm円、5点の赤際枠径は120mm円、3点の白際枠径は180mm、1点の際枠径

は240mmとなっております。

この的を考えたときは、単純に見栄えから径を60mmずつ増やした事なのでしょうが、面積は直径の2乗にな

るので、それぞれの枠内に当たる確率は面積に比例すると考えると、7点の面積域基準で考えると、5点以上に

当たる確率は7点に当たる場合の4倍、3点以上には9倍、1点以上に当たる確率は7点に当たる確率の実に約1

6倍になる。的紙を考える時点では、単純に60mmだけ直径を大きくしよう(見栄えから)としたのでしょうが、確率

的に7点に当たる確率より1点以上に当たる確率が16倍に高めている結果のなにものでもない。1点に当たる確

率が7点に当たる確率より16倍高くなっているマジック?に悩まされていることになる。

競技会では4Rで満点140点(35点×4回)になりますが、最近の優勝争いは124~136点での高いレベルで

の競い合いになっております。これは20本の矢を吹いた際に少なくとも18本の矢を7点圏内に当てる必要がある

わけで、人間の持つ5感に頼る(シンクロナイズ)させただけの吹き方だけでは難しい。ラウンド、ラウンドで位置決

めが変わってしまいます。ここに高段者が習得した技(テクニック)があるはずです。高段者は筒先と的に照準を

合わせるテクニックを兼ね備えていることが想定される。高段者はやすやすとこの秘伝を皆伝することはしてくれ

ないと思います。これから一枚一枚その技を剥いで行くことにしましょう。

さて、協会の最高位である6段は、5段を取得してからじっくり考えればよいのであるが、まずは、最終目標とし

て5段取得を考えている方が多いものと思います。5段のハードルは、協会規定では6R、満点210点で174点が

合格ラインである。各ラウンド29点をとればよいことになる。最近の競技会での優勝争いから考えると、5段の

ハードルは6Rで30本の矢を放ち、5本の矢を7点圏から外してもよいという見方もできる。更に7点圏を外した5

本の矢が5点エリヤーを捉えれば、少なくとも9本の矢が7点から外れても良い。協会の5段を取得するハードル

は、競技会などで優勝するよりはるかにやさしいと言える。しかし、5段の174点以上を出すにはそれなりの安定

性が問われている。安定性について考えていく必要がある。

さて、基礎編や中級編でスポーツ吹矢について薀蓄をいろいろ述べてきましたが、基本動作について協会では

示しているものの7点を得る(狙う)「how-to」については述べていない。誰もが常に7点域を捉えるために狙

い撃ちしているのだが、スポーツ吹矢ビギナーと高段者の差がここに生じてきているわけです。

誰もが通り過ぎてくるビギナー時代は、指導員に言われることもなく人間の5感にたより吹矢を無造作に吹いて

も7点域をとらえることがある。しかし、高段者に比べたらその確率は低い。このあたりから初段当たりのビギ

ナーはいろいろと悩みだしてくる。基礎編、中級編で述べてきた両眼による筒先と的の捉え方をヒントに紐解い

ていくことで、高段者が習得しているであろう「安定した狙い撃ち吹矢」の技に近づいてくる。

②:現状得点を高めるには

次のようなある大会での「上位入賞者」と点の「取りこぼしの多いスコア」の得点配分を比較しながら見てくださ

い。まず、注目すべきは7点域に入る確率が、効果的な点の取り方の場合、20本の65~80%に対して、取り

こぼしの多い点の取り方では30~45%と小さくなっている(これは5点、3点、1点に当たった割合が約倍多く

なっている)。

当然の結果と言えばそれまでですが、両者について3点、1点枠内について比較してみましょう。

まずは1点枠(240mm内)から外れる矢は、矢自体の調整や吹き方が理に叶っていないので論外と言えるで

しょう。効率よく得点を上げている前者の場合、3点枠に入る回数が4ラウンドで1本程度に抑えられているのに

対して、取りこぼしの多い後者の場合、3本から多い場合には8本にもなっており、大きな点差の原因になってい

ます。 従って、まずは3点に当たる矢を如何に5点枠内に入れていくか(3点矢を少なくする)が得点加算に

繋がっていくと考えるのです。3点、1点枠内の矢を少なくするか(少ないか)、ここが高段者とビギナーの違い

でもあるとも言えるのです。

初めから7点枠を狙うより、如何に5点枠内に入る確率を高めていくかを考えることだと思います。5点枠内を

狙って7点枠内に入る確率は25%程度ですから、「5点枠内に当たる安定した狙い撃ち」を確立することが加算

に繋がり、比較表からも6~9点を得点に上乗せできることになります。加算には5点枠に当たる確率を高める

安定した狙い撃ちが重要になります。

③:5段位への挑戦とスポーツ吹矢への思い

手前味噌になりますが、スポーツ吹矢を始めてから5年目、4段位を取得して約2年が経過した。ようやく協会が定

める5段位のハードルをクリヤーできるようになった。実に長がーい道のりを歩んできたように思う。

協会規定によれば、5段位のハードルは6ラウンド、30本の矢を吹いて合計点が174点以上で合格である。

従って、6ラウンドを吹いて各ラウンドで平均29点以上出せば最低限の得点で合格ラインに到達する。

しかし、これがなかなか難しい。合格ライン174点に2~4点が足りない悔しい思いを幾度か経験してきた。

そこで、自身にノルマを設け、練習で平均180点以上をクリヤーできるようになり、自信が持てるようになった時点で

5段位に挑戦するというハードルを設け取り組んできた。

ここまでに実に約2年が経過した。いろいろと試行錯誤の繰り返し、暴れ飛ぶ矢を如何に5点枠に収束(収斂させて

いくか)させるか、矢の吹き方に関して模索の繰り返しだった。矢の調整・管理(新調矢もかなり数多い)、矢の吹き方、

精神面で集中力を高める方法、同じ姿勢を常に維持する方法等々を練習終了後に克明にメモ書きし矯正を繰り返し

た。自宅で10m距離の環境で練習できればそれなりに上達も早いのであろうが、そのような練習環境は整っていない。

吹矢教室での10m環境で納得するまで確認する必要がある。高段者は自宅に10mの練習場として、ベランダに的を

設置したり、車庫や空き地を利用したりいろいろ工夫しながらご苦労しているようでる。

高段者はこのようにして磨いてきた巧みなる技をやすやすと皆伝してくれない。これは知るところではないが、昔の

剣客に通じるところがあるのだろう。自分で一歩、一歩坂を登る思いでチエック&レビュウしながら身体で感じとる「吹矢

の在り方」について開眼していくことが必要だ。スポーツ吹矢は、ある段階までは楽しく易しいが、あるレベルからは険し

い坂道が待っている。これがスポーツ吹矢道と思える。

結果は31→31→31→31→25→27でラウンドの合計が176点で、合格ラインすれすれの得点だが規定の5段

位のハードルをクリヤーすることができた。前半の4Rと後半2Rで大きく点の開きが見られる。その原因が気の緩みな

のか、疲れなのか?、これからの吹矢に取り組む際の課題にもなった。後半2ラウンドではいずれも3点枠内に1本の

矢が流れた。これを踏ん張って5点枠内に入っていれば4点の加点で状況はもう少し楽に展開できたのだが?。

結果は前半の8点の貯金が後半の乱れによる点の取りこぼしを救ってくれた。後半、身体が前のめりになる悪い癖が

出たようである。しかし、後半の25点に乱れた5ラウンドから6ラウンドで27点に矯正できたこと、ここに大きな意義を感

じた。通常であれば、5ラウンドの悪かった25点の尾を引きずった流れで終わるのだが、盛り返した状態で終了できた

ことである。ここは精神的にも一歩前進したことを自身でも感じている。

希望的な加点として、各ラウンドを全て29点以上を加算し174点の合格ラインをクリヤーしたかったが、希望どうりに

事は進まないものだ。

後半の5ラウンド、6ラウンドで3点枠内に飛んだ矢(コントロールできない矢)については、理由をつければいろいろ考

えられるが、疲れ、練習不足、集中力が欠如したのか、今後の練習により克服すべき課題となった。

「多寡が吹矢」、ここまで入れ込む必要はなかろうがと言われそうであるが、「されど吹矢」、その道は険しい。

高段者になればなるほど先細りの道のり、1点の重みをひしひしと感じてくるのであろう。スポーツ全般に言えることな

のだが、最終的に己を精神的にもコントロールできるようになることが大変重要であることが分かった。当初のタイトル

のように、「一吹残心」、6ラウンドを連携させた精神面での吹矢の在り方が問われている。

高段者になればなるほど巧みなる技もさることながらその根底に精神面での鍛錬が重要になってくることを感じた。

④:スポーツ吹矢の新たなる伝説が生まれるか?

スポーツ吹矢でとてつもないレジェンドが我々の教室から生まれそうである。6ラウンドを吹いて、パーフェクト

(満点35点)を連続して5回出した強者を拝見した。

全国大会や正式の競技会は、1ラウンド5本の矢を吹き、それを6回行う競技である。従って、6ラウンドを吹いてパー

フェクトを出すことは30本の矢全てを7点枠内に当てることで、点数からみれば210点になる。

野球に例えれば、9回を27人全員を三振にするに匹敵する大記録である。6ラウンドパーフェクトが如何に大変である

かは、実際に吹矢をやってみると分かることですが、1ラウンドで5本の矢を吹いて7点枠に1本の矢も入らないことがま

れではない競技であるからだ。

この大記録はスポーツ吹矢の今までの歴史を振り返っても、全国のスポーツ吹矢人口約3万人が待望している記録

への挑戦になりますが、誰一人として達成していない偉業であることは間違いない。

この6ラウンドパーヘェクトは、とてつもない大記録だが、我々が関係しているスポーツ教室で隣で吹いている方がそ

のレジェンドを達成しようとしている。多くの方からの期待は膨らんでいる。その時、スポーツ吹矢の歴史が変わる時を

垣間見ることになる。スポーツ吹矢は「多寡が吹矢」ではなくなる。是非、実現してほしいものだ。

この伝説達成時には、当ブロクにも大記録としてその証を残したい。

⑤:最近の相撲界の話題と吹矢との共通項

スポーツ吹矢の話から逸れますが、最近の相撲界で話題となっているのが、「逸ノ城」である。マゲが結えない

駆け出し幕下つけ出し力士が、角界最高峰の横綱、大関に勝ったことである。相撲関係者はスーパースターの出現に

拍手を送りたい反面、400年ともいわれる相撲界の歴史(興行としての相撲が組織化されたのは、江戸時代の始め頃

(17世紀)とされる)を考えると複雑な気持ちにさせられる。

今後、逸ノ城が相撲界についてどのように接し、雰囲気を感じ、自身を律し自らを琢磨していくのかに彼の相撲

人生がかかってくるように思う。彼のこれからの相撲界で一段上にあがり注目されるか、このまま泡沫力士にな

るかの剣ヶ峰に立たされているともいえる。400年の歴史をもつ相撲界は重いの一言に尽きる。吹矢の心技練

磨ではないが、甘えることなく、恵まれた体格も後押しくれるであろう、白鵬に並ぶ大器の力士に成長してほし

い。素晴らしい力士誕生に万歳を送りたい。

さて、吹矢と角界は異なるが、これと同じく高段者が習得しているであろう技「安定した狙い撃ち吹矢」を初心

者が、練習1ヵ月にも満たない方が2年間も試行錯誤して苦労してきた技を武器に一気に5段位を取得した状況

を想定してください。それはそれで、「逸ノ城」のように素晴らしいのですが、これではスポーツ吹矢が味も素気も

なくなり、吹矢の発展のために好ましいことではないと、相撲をテレビ観戦しながら感じた。昇段位は後からつい

てくるもの、まずは心技練磨し、吹矢道を極めることに努力してほしいと感じた。

当ブログの編集を担当し8月年目になります。そろそろ次の方にバトンタッチを考えております。編集子の手前味噌になりますが、当ブロクの人気は高く、現時点(2019年4人月時点)での閲覧者は39万人になろうとしております。その中でも「スポーツ吹矢上達の薀蓄」記事が多く閲覧されていると解析結果が出ています。スポーツ吹矢人口増加と、会員の方のスポーツ吹矢の上達への心意気が感じとれます。

いよいよ武蔵五輪の書(地、水、火、風、空の巻)ではありませんが、スポーツ吹矢道に置き換えるなら、「どうしたら安定な吹矢」を習得できるのかに関するhow-to編が待たれるところです。このブログの1記事の制限文字数は1万字となっているようで、改めて記事タイトルを設けて執筆することになりました。改めて「スポーツ上達の薀蓄(その2)」を設けることにしたいのですが、このタイトル編は永遠の課題でもあり、次の編集子にバトンタッチしたいと考えている。

横道にそれるが、同じ武道を志している武蔵に関する代表的な著作でもある『五輪の書』と相重なるところが多い。しかし、五輪の書の原本は焼失し、自筆本自体は現存せず、写本間での相違も多いことや、武蔵の時代よりも後の価値観に基づく記述が多いこと、さらに同時代の文献に武蔵が五輪書を書いたと傍証できるものがないことなど、武蔵の死後に弟子が創作したという説もある。それはさておきスポーツ吹矢道において、「安定した吹矢を」は永遠の課題でもある。同じ蘊蓄を目指すには高段者からの助言が必要である。

当協会本部では、スポーツ吹矢の基本動作を重視しているが、どうしたら高得点が安定して得られるかに関して解説されていない。基本動作を忠実にトレースしていれば、高得点が得られるわけでもない。そこには高得点をだす卓越した技があるはずだと考える。

支部会員のH.Y氏は、日立支部仲町教室において、12月12日、14時20分に、夢のまた夢、6ラウンドを全て満点の35点を出し、完全パーフェクトの偉業を成し遂げました。スポーツ吹矢のレジェンドの誕生の瞬間を我々は垣間見ることができました。この記録は、全国スポーツ吹矢協会でもいまだに達成されなかった傑出した偉業と言えるでしょう。連続パーフェクトは、これで終焉ではなく、連続すること8ラウンドまで続きました。驚きの一言である。この偉業は、当分破られることがないと思っています。

この偉業の達成までには、パーフェクト(1ラウンド満点35点)を連続して5回までは幾度も出していたが、遂に、6ラウンドパーフェクトが達成された。この6ラウンドパーフェクトの意義は、全国大会や青柳杯などの正式競技会は、1ラウンド5本の矢を吹き、それを6回吹いて競技が行われているからその意義は大きい。

6ラウンドを吹いてパーフェクトを出すことは、30本の矢全てを7点枠内に当てることで、点数からみれば210点になります。野球に例えれば、9回を27人全員を三振にする完全試合に匹敵する大記録であります。6ラウンドパーフェクトが如何に大変であるかは、実際に吹矢を吹いて試された方であればその難しさがお分かり頂けることでしょうが、1ラウンドで5本の矢を吹いて7点の枠に1本の矢も入らないこともあります。実に面白く、奥の深いスポーツ競技と言えるでしょう。この辺の手ほどきされた指南書が真の五輪の書ならぬ吹矢での指南書といえる。

この快挙は、全国のスポーツ吹矢人口約3万人が待望していた大記録でありますが、今まで誰一人として達成していない傑出した偉業といえます。この6ラウンドパーヘェクトは、とてつもない大記録であり、スポーツ吹矢のギネス記録と言えます。これ以下の稿は、次の編集子にバトンタッチしたいと考えている。 -1 道具編

-1 道具編

高段者は道具に拘りを持っています。スポーツ吹矢で道具と言えば、筒、矢、矢立て、筒立てが思い出されますが、その他、筒内ナフキン、運動靴等が考えられます。筒は入会時に購入したものが使われていますが、こだわりのある方は筒の重さの異なるものに切り替えるとか、折りたたみタイプの筒に移行していくなどこだわりがあります(拘りはお金との相談にもなります)。

矢は消耗品と考えられており、高段者には200~300本の矢を購入している方もまれではないようです。吹き方が一定ならば、矢の状態も一定に整備しておく必要があります。矢の製造もオーダーメイドで1本1本手作りで作られているので、製造斑(すべてが同じではない)が生じてくる。

吹矢三太郎さんからのアドバイス

吹矢三太郎さんからのアドバイス

①:吹の強さ(吹く力)は、極力変更しない(させない)事。吹の強さは、その日の体調等に依って多少変化致し

ます。しかし今日は弱いから強く吹こう、弱いから強く吹こうとせぬ事が肝要。三本の試吹きでその時々の調子

を把握し、狙う位置の上下で対応する。

②:基本通りに行っていても、各人の癖(習性)によって矢の当たる位置が右に偏ったり、左に偏ったりする事も

有る様に感じます。その様な傾向をお持ちの方は立つ位置をほんの少々、右又は左にずらす事を試みる下さ

い。意外と上手くいくものです。

③:極力短時間一気に吹く事。編集子さんは「プー」や「プーー」ではなく、「プ」を会得すべしと記載されていま

す、小生も同感です。肺活量(空気を吐く量)が一定ならば吹く強さ(F)と吹く時間(T)を掛けたF×T(力積と言

う)は一定(常に同等)のはずです。しからば吹く時間(T)を極力短く(0.0数秒)する事で吹く力(F)が多少で

すが強くなり、筒の内面との摩擦力等も減少し、真直ぐ飛び、命中度も上昇致すはずです。訓練しみて下さ

い。

④:筒を支える手(腕)を揺らさぬ様に訓練する事も肝要です。上級者を観察してると微動だにせぬ方が多い。

5mで3㎝(的に当たった位置)ずれれば、10mでは9㎝ずれる(距離の二乗に比例する):大きく影響します

ので訓練しましょう。

最後に一言、何事も楽しみ方は、人さまざま、人との出会いを楽しむも良し、上手くなり上位を狙うもよし、兎に

角有意義な人生おくる為に、吹矢楽しみましょう。

参考資料

◆公認指導員の体験記

◆的に当たった矢の軌跡から学ぶこと

◆なごみの基本動作

◆筒に関した特許

編集子からのお願い

編集子からのお願い

閲覧履歴を調べてみますと、スポーツ吹矢の上達法に多くの方が関心を持っておられるようです。そこで、この記事を読まれて感じたこと、このようにすれば良いなどのご意見をください。皆様のご意見を整理して共通の吹矢上達法に役立て行きたいと思います。ご意見の投稿法は、下のコメント欄にお名前、タイトル、コメント(自由書き)を記載し投稿ください(編集子記)。

⇒ここまでにしておきます。どんどん追加していきます。

頼もしいアドバイスです。

普段は、中々、図からの説明は頂けませんので、大変に、有り難い、アドバイスでした。

有難うございます。10月に、2段に向け、生かして行きたいと思います。(*^_^*)

1、吹の強さ(吹く力)は、極力変更しない(させない)事[吹の強さは、その日の体調等に依って多少変化致します。しかし今日は弱いから強く吹こう、弱いから強く吹こうとせぬ事が肝要。三本の試吹きでその時々の調子を把握し、狙う位置の上下で対応する]

2、基本通りに行っていても、各人の癖(習性)によって矢の当たる位置が右に偏ったり、左に偏ったりする事も有る様に感じます。その様な傾向をお持ちの方は立つ位置をほんの少々、右又は左にずらす事を試みる下さい。意外と上手くいくものです。

3、極力短時間一気に吹く事。

編集子さんは「プー」や「プーー」ではなく、「プ」を会得すべしと記載されています、小生も同感です。肺活量(空気を吐く量)が一定ならば吹く強さ(F)と吹く時間(T)を掛けたF×T(力積と言う)は一定(常に同等)のはずです。しからば吹く時間(T)を極力短く(0.0数秒)する事で吹く力(F)が多少ですが強くなり、筒の内面との摩擦力等も減少し、真直ぐ飛び、命中度も上昇致するはずです。訓練しみて下さい。

3、筒を支える手(腕)を揺らさぬ様に訓練する事も肝要です。上級者を観察してると微動だにせぬ方が多い。

[5mで3㎝(的に当たった位置)ずれれば、10mでは9㎝ずれる(距離の二乗に比例する):大きく影響しますので訓練しましょう]

4、最後に一言、何事も楽しみ方は、人さまざま、人との出会いを楽しむも良し、上手くなり上位を狙うもよし、兎に角有意義な人生おくる為に、吹矢楽しみましょう。乱文をご容赦ください。

しかし、下記の項目を開くことができません。ブログを作るページになってしまいます。

何か良いい方法があるのでしょうか?

是非参考にしたたいのですが。

・ 公認指導員の体験記

・ 的に当たった矢の軌跡から学ぶこと

下記の2点が閲覧できないとのことですが、いろいろな方法でアクセスし開くことができます。

①http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=63307f1fd6a7aad26caa589a1f971348

②http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=acba4d82d308bfb7e4187ffd035cc3ad&p=2&disp=50

を直接コピーしURLに張り付けて閲覧できます。

今後共に宜しくお願いします(編集子)。

参考となる記事を閲覧していて、日立支部のHPにたどり着きました。特に「スポーツ吹矢上達の薀蓄」には、これほど研究している人がいるのかと感銘を覚えました。自分の加入支部の方にも紹介し、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

体を45度傾けますので、矢筒先には左目が近いので

それの延長を照準としています。両眼での照準、なるほど

と思い、試して見たら、アバウト的で返って悪くなりそうです。以前、アーチェリーを経験しているので、馴染めないです。・・・これから更に、上段を目指す時は必須なのでしょう。Lock-on時に両眼での照準はどうなのか、確認してみます。

いずれにしても、体45度傾けていても、顔は的に正面向いた形でないと、二本の筒の中央で捉えられませんよね!・・・ここの説明が欲しかったです。

日立支部には、素晴らしい会員がいらっしゃること、羨ましいです。

何の、ひたちなか支部も大会では負けませんぞ!

今後とも、よろしくお願いいたします。

体を45度傾けますので、矢筒先には左目が近いので

それの延長を照準としています。両眼での照準、なるほど

と思い、試して見たら、アバウト的で返って悪くなりそうです。以前、アーチェリーを経験しているので、馴染めないです。・・・これから更に、上段を目指す時は必須なのでしょう。Lock-on時に両眼での照準はどうなのか、確認してみます。

いずれにしても、体45度傾けていても、顔は的に正面向いた形でないと、二本の筒の中央で捉えられませんよね!・・・ここの説明が欲しかったです。

日立支部には、素晴らしい会員がいらっしゃること、羨ましいです。

何の、ひたちなか支部も大会では負けませんぞ!

今後とも、よろしくお願いいたします。