先日、二葉あき子「人生のプラットホーム -歌ひとすじに生きて-」という本を入手しました。この本は東京新聞が昭和62年10月から12月まで連載したものを加筆・修正したものだそうです。

(一部はプロが手直ししてますが)二葉あき子が自身の筆で、波乱万丈の人生を振り返っています。

あれこれと胸を打つ話も多いのですけども、まずは一つ、なかなかネットでは情報にお目にかかれない赤坂小梅姐さん(小梅太夫とは無関係)の話をご紹介したいと思います。

尊敬する先輩、大好きな歌手仲間は大勢いるが、私が心の底から惚れた人は赤坂小梅姐さんである。

"大梅"なんていう人もいるほどおなかも大きかったが、日本一の大姐御であった。昔、九州・小倉や東京の赤坂で向こうっ気の強い芸者さんで鳴らした明治の女。私がコロムビアに入ったころは、もう「ほんとにそうなら」の大ヒットで、一世も二世も風靡した大スターだった。

十八歳のときから一升酒を飲まれていたというほどの酒豪だったが、芸の執念は大変なもので常盤津から清元、長唄、小唄、民謡と、いいお師匠さんがいると聞けば借金をしてでも銀座裏のご自宅に招いて教えを乞うていた。

"男嫌い"という評判だったが、昭和十二年ごろ、長唄師匠の杵屋勝松さんと大ロマンスの末、結婚された。日中戦争さ中の昭和十三年、満州へ慰問に行かれ、憮順で歌っているとき「ダンナさまが急死した」という電報を受け取ったそうだ。

「世の中っておかしいよね。私ゃそのとき"楽天館"という劇場で♪ほんとにそうなら嬉しいネ・・・・・・と歌ってたんだからさ」

姐さんはあっけらかんと話されたが、私は姐さんの気持ちを思って泣いてしまった。

戦争中は「黒田節」、戦後は「おてもやん」で姐さんはいつも太陽のように輝いていた。そんな小梅姐さんにも、ついに引退のときがきた。

昭和五十六年四月二十七日、曇り。

私は日記をつけたこともないのに、その日のお天気まではっきりと記憶している。

私は信じられない気持ちのまま「引退記念公演」が行われる国立劇場へやってきて、二回公演の二回とも切符を買って客席に座った。楽屋へはお顔を見るのが悲しくて行けない。

ビクターのスターでライバルだった市丸さんも舞台に立たれた。司会者が「市丸さんは、いつまでもお美しく、お元気ですね」といったとき、私は小梅姐さんの心中を思い、「このオー」と胸が痛んだ。

姐さんは「黒田節」を歌われた。姐さんがご自慢の、白地に桜と盃を散らしたお着物。博多帯には故緒方竹虎副総理の筆になる「黒田節」の紫糸の刺しゅう。

八十キロもあった堂々たる姐さんが、普通の人よりもやせていた。糖尿病、高血圧、じん臓病・・・・・に右足骨折の大ケガ。

足を引きずっておられたが、歌手生活五十年、七十五歳になっても往年のウグイス芸者の艶の声は落ちていなかった。

姐さんはいつも「歌えなくなったら命をとって下さいって、神仏にお願いしてるの」といっていらした。

(おねえさんは歌えなくなったんじゃない。病気とケガで引退されるのだ)

私は流れる涙と鼻をハンカチをかんだ。

公演後、パーティがあった。姐さんのファンの政財界の大物、歌舞伎の猿之助、梅幸さんや、長谷川一夫先生も出席されていた。

私はこんな華やかな席ではいつも片隅でジュースぐらいしか飲まないのだが、その日はめちゃくちゃにお酒を飲んだ。いつか偉い人たちやお客さまの姿も私の眼中から消えていた。

私はおねえさんがあいさつに立たれたとたん、その前に飛び出して、

「おねえさん、やめないで!」「おねえさん、やめないで!」

と泣きながら大声で叫んでしまった。

私はパーティの席から外へ出されてしまった。

二葉センセ、本当に小梅姐さんが好きだったんでしょうね。文面からひしひしと伝わってきます。そしてその小梅姐さんも良い人柄だったんでしょうね。

読んでいて、ちょっとホロっときたハナシでした。

最新の画像[もっと見る]

-

高英男の「オペラ座のダンサー」

14年前

高英男の「オペラ座のダンサー」

14年前

-

記念アルバム発売

17年前

記念アルバム発売

17年前

-

懐かしの女優さん・その1

17年前

懐かしの女優さん・その1

17年前

-

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

-

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

-

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

-

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

-

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

日本、シャンソン歌手第一号・高英男(コウ・ヒデオ)

17年前

-

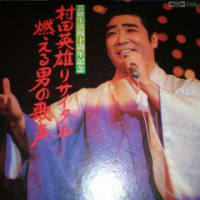

幻のB級レコード第1回 「村田英雄リサイタル 燃える男の歌声」

17年前

幻のB級レコード第1回 「村田英雄リサイタル 燃える男の歌声」

17年前

-

幻のB級レコード第1回 「村田英雄リサイタル 燃える男の歌声」

17年前

幻のB級レコード第1回 「村田英雄リサイタル 燃える男の歌声」

17年前

渡辺はま子さんの楽屋処世術の話も

けっこう心に残っています。

ところで先日、古本屋で赤坂小梅さんの著書

「女の花道」を手に入れました。

その中で印象的だったところを引用します。

<以下引用>

二・二六事件(昭和十一年二月二十六日)の前夜から、コロンビヤの内木さん、山内さん、お友達の結城さん(女性実業家)といつもの通り麻雀をしてますと夜明け間近か例の兵に告ぐでしょう、場所も麻布で私の赤坂の家と目と鼻の先での出来事です。

避難しなければならないというので雪の中、徹夜麻雀のつかれも吹き飛んで芝増上寺まで歩きました。

日頃歩くことが少なく巨体?ですから足が弱いのです。

それでも人間、必死になると力がでるものですね。もうフウフウ、ハアハア…ほっとしたら、ドタドタドタ…足腰がたたなくなってしまいました。

ふっと我にかえると、ああなんて間がわるいんでしょう。その時は私が大勝していたんです。トータル表も何もかも途中でパー。そのうえお客様から頂いた新品のワニ皮の紙入り(軍資金が相当はいってました)も、ドサクサにまぎれて置き忘れてしまったのか、途中で落としてしまったのかありません。

個人的には反乱軍憎しで、折角のたまについた私の運まで反乱させられてしまいました。

松永和風師、先代望月太左衛門師、そして九段の料亭「宇喜代」の女将さんが常連メンバーでした。

男純情のォ…で売り出し中の灰田勝彦さんは時折現れては「姐さん、小づかいがなくなったからやりましょう」なんていってやってきては本当に予定通り小づかいをもって(つまり私は巻きあげられて)お帰りになるんだからシャクにさわりました。

近江俊郎さん、楠木繁夫さんともよく手合せしました。

空襲の真最中もなんのその茶の間の六畳間のあかりがもれないように作りかえてチーポンでした。

戦後は、親友の宇喜代の女将、銀座の大隈さん、並木路子さん、コロンビヤの皆さん、年配芸者衆と…そして巡業、慰問講演の合間には、もうたった一つのたのしみになった麻雀をよくいたしました。

<引用ここまで>

ほかにもたくさん、印象深い箇所がありましたが長くなりますのでこのへんで…

お久しぶりですm(_ _)m

興味深い麻雀の話、ありがとうございます。

小梅姐さんの自叙伝、面白そうですね。

探して見ますね。

今回は小梅さんの「月は宵から」と「そんなお方があったなら」を聴きながら読みました。

また目頭に涙が浮かびました。