Srebreniča/Foča/Genocide/ICTY

20年前の1995年7月11日、

スレブレニツァ陥落。

1991年から2000年まで続いたユーゴスラビア紛争中、1992年から1995年に起きたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争。

戦争というよりも民族浄化という集団殺戮が、セルビア人、クロアチア人、ムスリム人の間で応酬が繰り返された。そのなかでも6~8千人が数日のうちに殺害されたスレブレニツァの虐殺事件は凄惨を極め、一般的にはジェノサイドとみなされている。

その経過と、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(以下ICTY)においての、主に性的虐待に関する裁判について、さらに同様な虐殺のあったフォチャでの性奴隷被害者の証言についてを調べた。

⑴ボスニア・ヘルツェゴビナ

スレブレニツァ

様々な民族が混在し、列強の揺さぶりにも遭いやすいこの地域は、1918年のハプスブルグ帝国崩壊以降、不安定であった。第二次大戦後に、独裁者チトーがユーゴスラビア連邦人民共和国として束ねていたが、その死後、分離解体が始まった。

そのほぼ中央にあるボスニア・ヘルツェゴビナ共和国は、民族構成比ムスリム44%、セルビア人31%、クロアチア人17%、それぞれ宗教は、イスラム教、正教、カトリック、と異なる。当時のボスニアでは、相対的にムスリム人が知識が高く要職を占めていた。

隣国のセルビアやクロアチア独立の影響から、国内はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とセルビア人共和国(スルプスカ共和国)に分かれた。

スレブレニツァは、かつて銀採掘で栄えた東部セルビア国境近くの町であり、人口3万7千人のうちムスリム75.2%、セルビア人22.7%が共存していた。

1992年4~5月、ムスリム武装勢力ARBiHによるセルビア人1200人に対する民族浄化があり、今度は1993年1月、セルビア人武装勢力VRSが反撃。近郊からムスリム人がスレブレニツァに避難し、過剰人口密集した上、VRSがインフラ破壊し包囲、ムスリムの飛び地となってしまったスレブレニツァでは、政府軍の拠点トゥズラへの移動もかなわなくなった。

1993年4月16日、安保理決議により、スレブレニツァほかを「安全地帯」に指定。UNPROFOR(UN Protection Force:国連保護軍)を駐留させ、スレブレニツァ在住のARBiHは武装解除され、武器は押収された。

ここでのUNPROFORの任務は、人道支援および安全地帯での停戦監視、拠点確保、撤退促進であり、空軍力を含む武力行使も認められていた。ただしここでいう空軍力とは、「空爆」ではなく「近接航空支援」であり、非常に限定されたものであった。

アナン国連事務総長はUNPROFORへ3万4千人の兵員増強を求めたが、安保理には7600人のみしか認められなかった。

1995年6月9日、1万2500人兵員増強、スレブレニツァにはオランダ第3次隊780名が駐留、7月は司令官含め夏休みで帰国、飛び地内は400名で守っていた。

この状況下、1995年7月6日、「Krivaja '98」作戦が襲う。

クリバヤ作戦は当初、2000人のVRS軍により、スレブレニツァ市街地の孤立化を狙うものであった。

7月6日午前3時、安全地帯にロケット弾が撃ち込まれた。ARBiHは反撃に出るためにUNPROFORに武器返還を要求、UNPROFORは応じない。オランダ軍監視所が次々に攻撃され、大隊は近接航空支援を要求するが却下。

7月7日18時、爆撃再開。

7月8日、VRS侵攻、午後、再び近接航空支援するも却下。オランダ軍の監視所は次々に撤退を迫られ、過程で兵員1名死亡。近隣のVRS拠点プラトゥナッツへ移動させられる。実質上、人質に。

7月9日も次々に監視所が占拠される。

一方で、国連側による交渉も持たれた。UNPROFORニコライ将軍とVRSトリミル将軍、国連より明石SRSG特別代表の間で行われた。

この日、VRSのムラディチ将軍が帰還、攻撃の目標がスレブレニツァの孤立化から安全地帯奪取へと変更された。

7月10日、スレブレニツァへの攻撃が激化する。オランダ軍は近接航空支援を要請したがまたしても却下?(連絡系統のどの段階で却下されたのか不明)夕方に再び近接航空支援要請、却下?

却下はオランダ政府によるものかとも考えられたが、オランダ政府は「近接航空支援の実施がたとえオランダ兵に対するVRSの報復攻撃を誘発するとしても司令官の決定を支持する」と表明。

この夜、仏軍ジャンビエ将軍より、オランダ大隊とARBiHによる共同軍事力行使の可能性をVRSへ伝達。深夜にVRSから停戦の申し入れあり。

7月11日、6時50分に近接航空支援が到達する旨の連絡があったにも関わらず到達せず、再び要請。この要請がサラエボで確認されたのが10時。

11時、VRSがオランダ大隊に対して直接攻撃。12時にジャンビエから明石に近接航空支援要請、明石が許可。14時半まで3~5回の要請、全て却下?

14時40分、NATO近接航空支援によりVRSの車列に2発。ここでオランダ本国から明石へ近接航空支援中止要請が入った。VRSから政府へ、オランダ兵捕虜殺害の脅迫があったためだ。

この日、スレブレニツァは陥落、セルビア勢力下に入る。

戦犯 左ムラディチ、右カラディチ つい最近まで潜伏していたが逮捕され裁判にかけられている

アメリカが二人の身柄に対し500万ドルの賞金をかけた

ここから虐殺が始まる。

7月12日、ムラディチは1992年のセルビア人虐殺事件犯人尋問のため、16歳~65歳の全ての男性を拘束。ムラディチは「女性と子供、老人を優先する」としてバスに乗せてクラダニへ移送。バスの前に集められたムスリム人の前にムラディチ自ら笑顔で現れ、安心するようにと諭す。男性は別にするが、尋問を済ませてすぐに解放するので心配はいらない、と。

男性は連行される。あるいはムラディチが去って間もなく、銃殺されている。

この選別に関してVRSに対し抗議したが、危害は加えない、ジュネーブ条約に則るとのこと。

この夜、バスでは護衛および監視で同行していたオランダ軍は排除された。途中、若い女性の一部は連れ去られて戻らなかった。(おそらく強姦、殺害)

連行された男性は、納屋や倉庫、学校あるいはトラックに積まれたまま立錐の余地のないほど過密な状態で監禁され、一部は拷問、殺害された。

7月13日、国連敷地内に避難していた239名のムスリム男性引き渡しにオランダ軍は応じてしまう。この239名全員が未だ行方不明。

この日到着したUNHCR職員は、スレブレニツァにムスリム男性が一人もいないことに驚く。この時点で4000~5000人のムスリム男性が監禁されていた。

この日午後、国連軍事監視団報告書に数百のムスリム兵士遺体を確認した旨。すると、ムラディチから監視団へ、「これ以上、兵士を殺害するのは自分の意図するところではなく、降伏して武器を引き渡すように」と述べる一方、現地立ち入りは許可せず。明石は不明者へのアクセス確保を最優先に、と。

7月14日早朝、プラトゥナッツ拘束中のムスリム1000~1200人の組織的殺害。移送したバスの運転手らをも脅迫して処刑に加わらせる。告発や証言をふせぐために。ペトコビッチの学校では鞭打ち、拷問の上、ダムで処刑。

7月15日、450人がコズルックへ。ツェルスカ渓谷で血だまり。集団墓地に両手をしばられた150遺体。穴を掘らされ、穴の中に立たされ銃殺。

国連は、ミロシェヴィッチ、ムラディチに行方不明の男性の即時解放とICRC(国際赤十字)による面会許可を強く求める。ボスニア政府は、行方不明のスレブレニツァの男性6800名について説明がない限り降伏できないと声明。国連、安保理はセルビア人を非難。

現地ではUNPROFOR(ウクライナ軍)兵士に対してセルビア、ボスニア両軍から暴力、脅迫。

7月20日、オランダ兵→UN職員→明石SRSGへスレブレニツァ虐殺に関する初の公式報告。

7月21日、ロンドン会議にて、行軍力行使検討。米国が安保理に提示した機密扱いの衛星写真からプラトゥナッツ付近に新しく大地が掘り返された跡が見て取れることと生存者の証言を確認。

一方、現地ではVRSは次にジェパの攻略を目指す。サラエボへの攻撃も激化。

ここで転機が起きた。

クライナ・セルビア人共和国がクロアチア政府軍により占領される。ムラディチ、トリミルはジェパを放棄してクロアチアに向かうが、これはムラディチが安全地帯奪取に固執しすぎたためとしてムラディチは解任。ここが和平実現の好機と見て、米国和平交渉団が進み出る。NATOがVRSに対して大規模航空攻撃、この掩護を受けてクロアチア、ボスニア両軍による猛攻が展開する。

9月8日、影響力を増した米国主導でジュネーブで和平会議、11月1日、デイトン和平合意により収束した。

事がここに至るまでにも、過去、残酷な応酬はセルビア人、ムスリム人双方で繰り広げられていた。その一方で、一般市民は古来から民族、宗教の区別なく隣人として暮らしていた。

双方の軍では、残虐な民兵集団を配下に置き、強姦、拷問、殺害などは野放しにされた。

火種が大きくなったのは、隣国のクロアチア紛争からだった。カラジッチはこれを利用、ボスニアのクロアチア人、ムスリム人を徴兵、応じなければ当人と配偶者の社会的利益を奪うとした。仕事、住居、教育を奪い、自発的に国外脱出させる策である。

憎しみが増幅し、扇動やデマが横行する。

セルビア人カリニッチは議会演説で、

「我々の敵は全く信用できない。それがわかっている以上、話し合いは不可能だ。戦争の道を選び、ムスリム人を軍事的、肉体的に破壊するしかない」と。

また、「ムスリム人やクロアチア人による集団殺害の恐れからセルビア人を守る」ためとして軍隊を4500人から10万人に増強。こうした強硬姿勢は一般のセルビア市民にはなかなか受け入れられなかったが強制された。

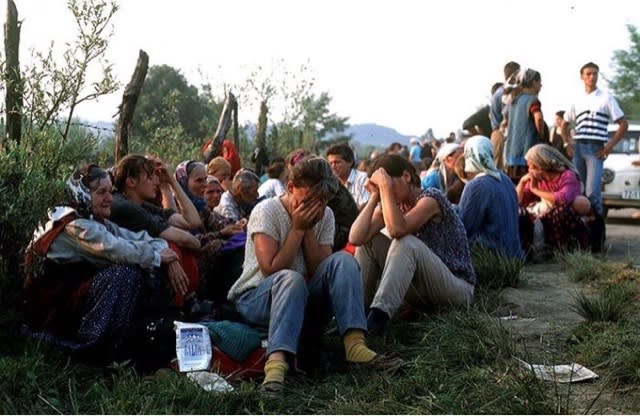

バスやトラックが用意され、女性老人子供は難民として遠くにやられ、男性は集団殺害に送られた

⑵旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)

1991年以後の旧ユーゴスラビア領域内で行われた、民族浄化や集団レイプなどの深刻な国際人道法違反について責任を有する者を訴追・処罰するために、1993年に設立された。

以前の戦犯法廷ニュルンベルク裁判、東京裁判は戦後に開廷したが、ICTYは戦時中から開かれている。

以下、⑴の流れからスケールダウンし、この惨劇の中で一人一人がどのようであったかを追う。(このスケールの視点が重要であると私は考えている)

このフィルム、『紛争下における性暴力 - 法と正義の勝利 (ICTYドキュメンタリ-)』は、戦時の性暴力が初めて裁判で取り上げられ、有罪判決を勝ち得た過程が記録されている。

戦時に強姦は付き物であるかのように軽視されてきたが、こうして犯罪として裁かれる事によって抑止力となるだろう。現在の傾向として、性暴力は男性に対するものが増えている。法廷ではそれも裁かれている。

ここで言われている組織的な性暴力というものは、民族浄化のために強姦による恥辱以外に、妊娠させしばらく拘束して堕胎できないようにする、または生殖能力を奪うものを指す。

このフィルムを初めて見たとき、ひどく衝撃を受けた証言がある。この部分である。

《兵士カビッチはこの少年に言いました

服を脱げ、裸になれ、皆に見せろ

少年は泣きました

被告は少年を殴り、シャツを脱がせました

シャツを脱がせると、想像を絶する言葉を口にしました

お前の死んだ母親をレイプしろ、と

学校の壁際に立っていた人達は建物の中に逃げようとしました

ところが別の兵士が冷酷にも、見ない奴は撃つと言いました

逃げられませんでした

突然、銃声が聞こえ、少年は母親の隣に倒れました》

あまりの無情さに驚愕したのである。

少年を死地に追いやる前に、屈辱を上乗せさせる。目の前で母を殺し、悲しみと恐怖の底に突き落としておきながら、更に裸になれ、死姦しろと!

これが民族浄化というものなのか。

少年は生かしておけば必ず報復にやってくるだろう。少年だろうと何だろうと、抹殺すべき民族には変わりない。平気で殺せる。そして敢えて恥辱的屈辱的命令をし、それに背いたとして銃殺に処す。

殺すならただ殺せばいい!

弄ぶようなこと、貶めるようなことは断じてあってはならない!

人間の残酷さがいたたまれない…

問う。生かされるべき民族がこれであり、消されるべき民族がそれである、という考えは真に正しいのか。

それを判断する者は正しい者なのか。

万人が許容しうる判断であるのか。

自分の奉ずる神に尋ねても良いだろう。自分の従うものが正しいかどうかを。

子供をこのように殺す世界が正しいのなら、明日は自分の子供が同じ運命に晒される、それも甘受できるはずだ。

私はこんな世界は勿論嫌だ。

民族なんて知らない、人間として尊重したい。

それは民族の輪の外にいる者としてはそう思う。

しかし、こうした言がある。ユダヤ人のヤコブ・フィレチ元スイス大使によるものである。

「この国では個人の人権ではなく、『民族の一員』の人権しかない」

民族の足枷の重みを私は知らない。

彼らの捩れたような苦しみを理解するにはどうすればいいのか。

⑶フォチャ

フォチャ

フォチャフォチャはセルビアとの国境に近く、1922年、スレブレニツァに先立ちジェノサイドがあった。2700人が行方不明、女性に組織的な強姦、性奴隷があったとしてICTYで取り上げられた。ここでもまたそのドキュメンタリーから考える。

ドキュメンタリー 女たちの戦争と平和 勇気ある証言者 ボスニア 1/5

ドキュメンタリー 女たちの戦争と平和 勇気ある証言者 ボスニア 2/5

ドキュメンタリー 女たちの戦争と平和 勇気ある証言者 ボスニア 3/5

ドキュメンタリー 女たちの戦争と平和 勇気ある証言者 ボスニア 4/5

ドキュメンタリー 女たちの戦争と平和 勇気ある証言者 ボスニア 5/5

この中で印象的なのは、被害者らが監禁されていたスポーツセンターに事実を記録した看板をかけようとして現地の市民ともみ合いになった話だ。一方的に看板をかけようとするのはどうかとも思うが、阻止に駆けつけた市民のこんな言葉に凍りつく。

三本指はセルビアを表すサイン。

日本にも他人事でない。

もう一つ、そのスポーツセンターで監禁された当事者の女性が現地を訪れるドキュメンタリーである。

戦争の傷を癒す 国連広報

現在そこは元のとおり、スポーツセンターとして市民に使用されている。

「どうしてここで卓球なんかできるの?」と泣き崩れる。耐え難い心情が伝わってくる。

彼女へのインタビューより。彼女の夫は行方不明で、遺体は見つからない。撃たれて川に落とされたと伝え聞いている。

「埋葬してあげたいんです。あなたにわかってもらえるかどうか。

ほんの一欠片の骨でもいい、棺に納めて埋葬できたら。娘たちと一緒に花を手向けられる場所でね」

「歩ける限り、つまづきませんよ、くじけません。その力はきっと私の中にあるはずです」

強い言葉。しかし彼女はここまでにいっぱい挫けて泣いてきたはずだ。そこをわかっていてあげたい。

サラエボで殺害された6歳の男の子 ブルーヘルメットは国連

スレブレニツァ 後手に縛られ倒れているのはまだ子供のように見えるが殺害されたのか

⑷終わりに

紛争は終わり、いつ死ぬかという恐怖はなくなったかもしれないが、失われた人々は失われたままだ。生活も戻らない。「終わったこと」になることはない。

ICTYの証言に立ったビセビッチはムスリムの民族政党SDAの市の党首だった。初老の紳士はどっしりと落ち着いた様子で証言を終え、終わりに自ら発言を求めた。

「今、最も心を痛めているのは、いまだに行方の知れない息子のことだ」と言って、大粒の涙を流し、前かがみになって大きな肩を揺らせた。そして口にハンカチを押し当てながら、法廷をあとにして行った。

「『民族浄化』を裁く」多谷千香子より

党首として市民を守ろうとし、収容所での苦しみに耐え、その後も耐えて生きてきたこの男性が、被告人や法廷の人々を前にしつつ息子のことを口にした途端、悲しみがあふれてしまったのだろう。ずっと我慢していたはずの涙が。

現在においても世界でこの苦しみは繰り返されている。

少し古いニュースだがそのうちの一つ、ISに関するものを上げる。

毎日新聞 国際 2015.3.10

IS:元戦闘員、実態証言 処刑が「踏み絵」 忠誠心の証明、未成年者も標的 より抜粋

ISでは外国人の処刑とは別に市民の処刑も日常的に行っている。戦闘員らに希望を募り、「犯罪者を処刑したい」と書いた紙にサインさせ、登録する。「志願しなければ忠誠心を疑われる。当日まで誰を殺すのかは分からない」。ISは、不信心者を殺せば天国に行けると説いている。

男性も登録し、14年初め、親欧米の反体制派武装組織「自由シリア軍」の「スパイ」とされた32歳の男性を銃殺した。「後悔はしていない。自由シリア軍は武器を密輸するなど腐敗している」

だが、処刑は未成年者にも及んだ。昨年初夏、戦闘員の友人が「神を汚す言葉を口にした」14歳の少年を処刑した。傍らで号泣する母親。外国人戦闘員らの子供は棒で遺体をたたいたり、つついたりした。友人はその後、精神的に不安定になった。

同時期、北部アレッポ近郊のマンビジュへの遠征時にも15歳の少年の処刑に遭遇した。「70歳の女性から金品を奪い強姦(ごうかん)した」という。疑念を禁じえなかった。少年ははりつけにされ、のど元を浅くナイフで切られ、出血多量で死亡した。腹部には「強奪と強姦」という「罪名」を書いた布が巻かれ、3日間放置された。「母親が毎日、顔を水で洗い、水で唇をしめらせてやっていた。その姿が頭から離れない」

どうかせめて子供を処刑することだけはしないでほしい。ひとつだけ願えるならばそう願う。

子供を守れない社会は社会と呼ぶに値しない。

宗教に頼まず、独裁者に頼まず、子供を殺さない世界にすることは不可能なのだろうか。人の理性に問う。いや、もちろん宗教も為政者も子供を殺しているのは現実だが…

最後に安全装置を外すのは、人の理性だと私は思っている。

スレブレニツァの悲劇を象徴する花型