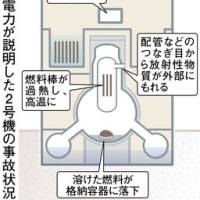

18日午後7時頃停電が発生し、1、3、4号機の燃料貯蔵プール代替冷却システムなどが停止した。

19日午前1時時点で復旧のめどが立っていない。原子炉への注水に問題は生じておらず、大気中の放射線量に異常はない。

と東電から発表があった。

この停電はおかしい・・・

ケーブルに異常があったとしても、当然2重化されており大元の仮設の変圧器等のトラブル以外考えられないのだが

東電は、原因が特定出来ておらず復旧のめどもたっていないとしている。

そして、「3・4日はプールの温度が上昇し続けても大丈夫です」とまで会見で話した。

逆に言うと復旧まで3・4日はかかるということなのだろう。

また、周辺のモニタリングポストでは変化が見られないとしているが、今後復旧が遅れてプール温度が

上がっていけば、当然放射性物質の飛散量が確実に増加する。

停電から丸1日で電源の復旧がなされているが、その原因がはっきりしないという。

原因が判らずに復旧とは・・・新たなケーブル引き回しにより無理やり復旧させたのだろう。

ということは、電源の2重化などなされていないだろうし、工事自体が突貫工事で行われたことによる

弊害は、今後の作業工程の長さを考えると・・・とても不安定な状態であることは間違いない。

それにしても原因不明とは・・・根本的な大きなトラブルが存在するのではないだろうか?

モチベーション持続の為にご協力お願いします・・ポチっと・・・役にたってますか?

↓↓↓↓↓↓↓↓ココ押シテネ!

事件・事故ニュース ブログランキングへ

事件・事故ニュース ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

19日午前1時時点で復旧のめどが立っていない。原子炉への注水に問題は生じておらず、大気中の放射線量に異常はない。

と東電から発表があった。

この停電はおかしい・・・

ケーブルに異常があったとしても、当然2重化されており大元の仮設の変圧器等のトラブル以外考えられないのだが

東電は、原因が特定出来ておらず復旧のめどもたっていないとしている。

そして、「3・4日はプールの温度が上昇し続けても大丈夫です」とまで会見で話した。

逆に言うと復旧まで3・4日はかかるということなのだろう。

また、周辺のモニタリングポストでは変化が見られないとしているが、今後復旧が遅れてプール温度が

上がっていけば、当然放射性物質の飛散量が確実に増加する。

停電から丸1日で電源の復旧がなされているが、その原因がはっきりしないという。

原因が判らずに復旧とは・・・新たなケーブル引き回しにより無理やり復旧させたのだろう。

ということは、電源の2重化などなされていないだろうし、工事自体が突貫工事で行われたことによる

弊害は、今後の作業工程の長さを考えると・・・とても不安定な状態であることは間違いない。

それにしても原因不明とは・・・根本的な大きなトラブルが存在するのではないだろうか?

モチベーション持続の為にご協力お願いします・・ポチっと・・・役にたってますか?

↓↓↓↓↓↓↓↓ココ押シテネ!

私も鵤の聖人聖徳太子の心を1500年後のいま現代に伝えてくださった匠のお話をご紹介したく思いました。

タイトルの本は1987年「BE-PAL」誌上に連載されたエッセイ形式を1988年3月小学館ライブラリーとして刊行されたものです。

最後の寺社大工棟梁鵤之郷大工西岡常一氏の「あとがき」を全文転載します。(誤字校正済)

田舎大工の口から出放題の戯言を、「BE-PAL」誌上に区切りよく連載して下さった白井康介さん、今また、その連載を一冊の本にお纏め下さった石塚郁雄さん、其の他のスタッフの皆々様に深く御礼申し上げます。

学者への不用意な放言も、歯に衣を着せて上手にお纏め下さったことに感心いたします。私は、学問を軽んずるような心は毛頭もっておりませんが、よく考えてみて下さい。科学知識は日進月歩で、今日の正論は明日の正論では有り得ないのではないでしょうか。今日をもって千年後の建築の命を証明出来ないのではないかと思います。千年どころか、明日をも律し得ないのが科学知識の天気予報やありませんか。

それはなんでかと言うたら、科学はまだまだ未完成やからだっしゃろ。未完成の今日の科学で総てを律しようと考えがちなのが、学者さん方やおまへんやろか。科学知識のない我々工人の言い分にも耳を傾けるような学者さんこそ、ほんとうの学者やと思いまんな。

私どもの、仕事に対する考え方や思い入れは、神代以来の体験の上に体験を重ねた伝統というものをしっかり踏まえて、仕事に打ち込んでますのやがな。例えば、法隆寺伝統の大工には口伝というものがありますのやが、その中の一つに「堂組の木組は寸法で組まずに、木の癖を組め」と言うのがありますけど、どんな建築の本を読んでも、こんな言葉にはお目にかかりまへんな。寸法や形式・様式には詳しいことですが、建物を造営する木の癖に触れた本には、いまだお目にかかっていまへん。それは私の本を読む範囲がせまいのかも知れまへん。浅学のせいでっしゃろな。もっともっと勉強せなあかんとゆうことかいな。

何れにしても、堂塔伽藍を造営するのには、様式や形式に先だって、造営の意義と言うものがありまんがな。例えば、法隆寺の場合には、英邁限りない聖徳太子が仏法の慈悲をもって国を治めようとなさったんやと思いますが、多くの仏法者を養成するための道場としての伽藍ですがな。薬師寺もまた、天武・持統の両帝が、仏法興隆治国平天下の大願をもってなされた大伽藍でっせ。仏法の慈悲ゆうたら、母が子を思う心だっせ。火事や地震やと火急の場合、自分の一身にかえても子を救おうとする、それが慈悲でんがな。

世のお母さん方、自分の心の内をようよう振り返ってみて下され。ようわかるはずだすが。わからなんだら、法隆寺や薬師寺のような心構えで造営された、魂のこもる寺に、観光でなく心から参拝して祈ってみて下され。仏法こそが、世界を最後に救う法やと感得しますし、慈悲心で国を治めようとなさった太子や天武・持統の魂が、皆様方の心にも宿りまっせ。

大工の喋ることやないことを喋りましたな。笑ってお許し下さい。

一九八七年十二月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本の他にも、NHKブックス318「法隆寺を支えた木」(西岡常一、小原二郎)と言う本で、西岡常一師の口伝を読むことが出来ます。