この何日間、この神社と神様の事ばかり書いているように思いますが(^_^;)

伊勢神宮や、出雲大社などと違って目立たない存在(のような気が)しますが

日本にとって、日本人にとってとても大切な方だなぁ・・・と感じたのでくどいですがブログにアップします。

いつもの何んとな~くで、丹生川上神社3社巡りを決めて6月24日に参拝してきました。

まぁ~~~10年ぶりかの?(いえ、8年ぶり位だそうです)3社巡りをさせて頂きましたが

その時は、3社がそれぞれ「自分こそが本家だ!」みたいな主張ばかりして仲が良い感じはしなかったので

今回のように3社を結ぶような参拝をするとは思いもよりませんでした。

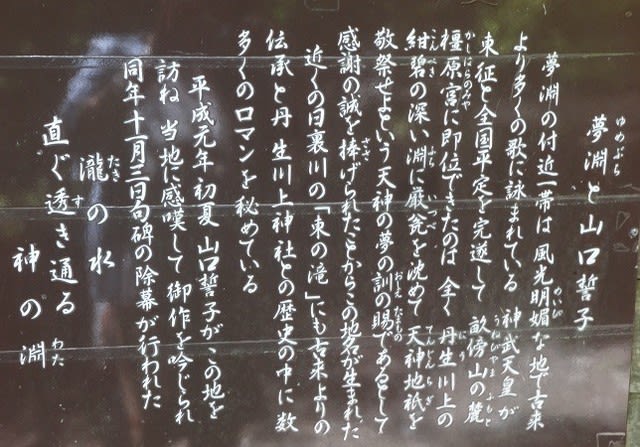

なかでも、中社近くにある「龍神の滝(東の瀧)」は、とても気がいい癒しのスポットとしておススメです!

精霊たちがたくさん存在し、わたし達を迎えてくれます 。

。

ひゃああほっ~~~

ひゃああほっ~~~ \(^o^)/

\(^o^)/

丹生川上神社龍神の滝

こちらの滝は、社務所で教えて頂くまで全く行くつもりはありませんでした。

でも、行って良かったぁ~~~♪

実は、中社の近くに「夢淵」という場所があると知った時

絶対ここはいいエネルギーがある!と感じて、ぜひ行きたい!と思っていたのですが、

時間がないかも・・・と思ってあえてコースに含めていませんでした。

でも、この瀧周辺一帯を「夢淵」と呼ばれているのだと知りちょっと感動・・・。

やっぱり行くようになっていたのですね。\(^o^)/

ついでに近くに旧川上神社あとがありますので、ぜひこちらにもお立ち寄りください。

丹生川上神社跡(旧官幣神社)看板より

ご祭神を罔象女神(みつはのめのかみ)と言い、日本最古の水神で水神総本社である。祀られた初めはいつの時代かわからないほど古く、恐らく神武天皇の頃にはこの辺りに神籬(ひもろぎ※1)式の神として祀られていた。最初武運守護の神として崇敬されていたが天武天皇の時初めて社殿を建て神社としての形が出来上がった。これ以後は天下に良き雨を降らせ、また大雨を止める水神の神徳が上下の人々から信仰せられ万葉から奈良時代にかけて歴代天皇の行幸50回近くあって、その泊まり給うところが吉野離宮であった。平安朝になってから行幸が絶え吉野離宮も荒廃したので現在の地に神社を移して壮大なる建築に代ったが戦国の狂乱に及び・・・灰燼(かいじん)に帰しわずかに御神体をその他の一部が残るのみで往年の面影は失われた。

近世になって農業耕作に慈悲の恵の神として一般の信仰があつく各地から水神講を組織して参拝した。現在水を最も必要とする電源開発、電力会社、及び各都市の水道方面からあつく信仰されている。

※1)神籬(ひもろぎ)とは、神道において神社や神棚以外の場所において祭祀を行う場合、臨時に神を迎えるための依り代となるもの。

(御朱印の頭に馬の絵が・・・)

通常御朱印帖に書いて頂くものを写真のように3社が一つの和紙に頂けます。

これねぇ~~~、実際に手に取るとわかりますが本当にいいエネルギーを感じますよ。

せっかくなので、リビングなどいつも目にするところに額縁などに入れてぜひ飾ってください!!

こういうの理屈じゃないです。

上記の玉は、それぞれの神社で集めることが出来ます。

下社 力

中社 神

上社 水

うれしぃ~~~♪

3つの玉を眺めていると 八犬伝の石を集めたような

八犬伝の石を集めたような ・・・( ゚Д゚)・・・何かとても

・・・( ゚Д゚)・・・何かとても ワクワク

ワクワク してしまいました。

してしまいました。

今回、参加いただいた方は、いづれも「水」に関連した神様や眷属がついておられる方達だったので

当日は多分「雨」と初めから決めていたので、その通りのお天気でしたし・・・

とても喜んで迎えてくださったと感じています。

下社には、会いたいと思っていた白龍くんと黒龍くんがいました。

ただし、白龍くんは厩舎にいたので外にいたのは、黒龍くんだけでした。

三社巡りに「馬」にフォーカスする訳は・・・

平安時代は、京都の貴船神社とともに「水の神」として保護され、

奈良時代から室町時代までは、朝廷によって「水」に関わる祈祷があげられていたとか・・・。

過去のブログにも馬の事に少し触れていますが

必要に応じて、「黒い馬⇒雨が降ってほしい」「白い馬⇒雨が止んでほしい」奉納されていたそうです。

やがて都が奈良から京都にうつり、貴船神社で祭事は継承されるようですが

奉納する側にとっては大変高価なもので、される神社側も貴重な馬の世話が大変なために

徐々に「絵」に描かれた馬が奉納されるようになり、これがいわゆる「絵馬」の始まりとされている様です。

時代がさらに下がり現在の「絵馬」が完成された・・・そうで

絵馬発祥の地が丹生川上神社だったのです。

で、今更ながら下社でリアルな馬の飼育に拘っている事に納得しました。

↑こちらは中社の本殿(黒と白の神馬の絵が)

今回も、やっぱり神職さんの衣裳を着用していない宮司さんがおられて

香川県から来ている参加者の話をすると、すぐに拝殿に案内してくれて

75段の屋根付き階(きざはし)の下から拝ませて頂きました。

本当に引き出しの沢山ある素敵な宮司さんです♪

そしてまたまたお水を頂きました。

「寒九の水」というらしいです。

まず「寒九」とは、寒に入ってから9日目。1月13日ごろをさす冬の季語です。

(日刊☆こよみのページより)http://koyomi.vis.ne.jp/doc/mlko/201001160.htm

寒の時期には寒さと乾燥のために、雑菌の繁殖が抑えられるため、この時期に汲んだ水は質がよく腐りにくいといわれます。

寒の水は質がよいことから、水の質が味の善し悪しに影響する酒造りでは、寒の水を使った酒は味がよいと云われ、寒の時期は酒造りの最盛期となるそうです。

また、この時期に晒した食べ物は味がよく、染め物の色は鮮やかであると云われて、寒晒しや寒干しと云った言葉も生まれました。

★寒の入り(1月5,6日)から9日目に水を汲むと腐らない

★寒の入りから9日目が1年で一番水が澄む

下社の宮司さんによると、寒九の水を使って打った竹は、割れにくかったり、長持ちするそうです。

昔はその水は薬なると言われた位なので成分表には現れない力があるのかもしれません。

神社で頂けるお水としては、下社と中社にあります。

少量であれば(ペットボトル1本分くらいなら)無料ですので持参した器に入れて持ち帰ってもダイジョブかと・・・。

わたしは、下社でお水を汲んで持ち帰りました。

翌日の朝、コーヒーを入れる時に使いました。

普通においしかったですよ。

«関連ブログ»

『古事記』では弥都波能売神(みづはのめのかみ)『日本書紀』では罔象女神(みつはのめのかみ)

パワースポット探索~丹生川上神社(にうかわかみじんじゃ)下社~

パワースポット探索~丹生川上神社(にうかわかみじんじゃ)上社・中社・下社~