柏まちなかカレッジ(以下、まちかれ)という市民大学をやっておりますが、その活動として、去る8月19日に対話イベントを実施したので、今回は、その報告をさせていただきます。

柏まちなかカレッジは、「まちが教室、まちの人が先生」をコンセプトに、2009年に設立。ゆるやかなコミュニティを持ちながら、活動を継続しています。

さて、今回の「みんなが主役の対話会」は、まちかれが大事にしている対話のコンセプトをひさしぶりにリアルのみの会で実現したものになります。

=====以下、イベント告知の本文から引用 ===

みなさん、こんにちは。

千葉県の柏を拠点とするコミュニティカレッジ(市民大学)の柏まちなかカレッジです。

まちが学校・だれでも教師 そして 対話を大切にするコンセプトの柏まちなかカレッジ。

コロナ禍での外出制限が緩和され、対面で話す機会も一気に増えてきましたね。

「柏まちなかカレッジ」では、設立から市民が主役、市民が先生、そして対話の促進を掲げて活動してきました。

今回、基本に立ち戻り、みんなが主役となって、とにかく語り始めてみませんか?という企画で、ゆるく対話の会を開きたいと思います。

◆内容:

個人の物語(モノローグ)→話の共有→知恵の重ね合い

◆プログラム

①オープニングトーク 15分

柏まちなかカレッジの歩み紹介

今回の趣旨説明など

②モノローグタイム(全体またはグループ:参加人数による) 40分

・テーマはいろいろ。(個人、地域、国の政策のことなどなんでも)

コロナ禍であったことや、仕事や子育て、教育、人間関係、福祉などの悩み

自分が考える幸福とは など

それぞれの参加者が話したいことをモノローグ形式(※)で話していだたきます。

※モノローグ・・・ダイアローグ(対話)ではなく、

1人称で自由に語っていただく形式です。

周りの参加者の方の意見や感想などは問いません。

③全体共有タイム 20分

・第3者として聴いて、印象に残った話を他己紹介のように、

全体共有していただきます。

④お知恵拝借 60分

・テーマ別でグループ対話

・なにか知恵を借りたい人が申し出てもらい、出てきたテーマごとに

4人程度のグループをつくって知恵を出し合う時間です。

⑤まとめとふりかえり 15分

=========引用 ここまで==========

さて、当初のプログラムでは、①のオープニングの後、いきなり本題の②という流れになっていましたが、参加者の相互交流は大事だと思い、ハッシュタグトーキングというアクティビティをオープニング後に入れました。

このハッシュタグトーキングは、A4の紙に、#(ハッシュタグ)とともに、自分が興味・関心あることを書いて、それを3~4人のメンバーで紹介し合いながら話すというアクティビティ。紙を使うことにより、記憶からすぐに消えてしまうことなく、また相手のこのとこについて知りたいという欲求が生まれて会話が循環します。こちらを2回転やったところで、8名+スタッフ3名のお互いをよく知ることができました。

次に、本題のモノローグ(一人語り)に入りました。

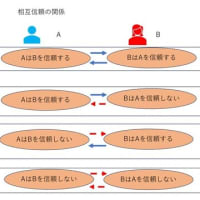

このモノローグは、ダイアローグ(対話)と違って、言いたいことを独り言のように話す。聴いている側も、ただそれを受け止め、ジャッジや意見をしないという方式です。いままで、自分もダイアローグのイベントのファシリテーションは何度もやってきましたが、今回のように直接のやり取りをしないダイアローグが続くもののファシリテーションは初体験でした。

お互いにどんな人が本日の会で参加しているのがわかっているから、安心な雰囲気になっています。まずは、5分くらいの考える時間をとり、じっくり、どんなことを話すかを考えてもらいました。その後、サークルになって、一人ずつ3~5分くらいの語りをゆっくりと順番に行ってもらいました。

たった14名でも、実に様々な話題が出てきます。

そして、いいっぱなし、ききっぱなしというのもいいものだなぁと感じました。どの人が、どれくらいの理解や共感をしてくれたかはわからない。でも確実に受け止めてもらえている。参加メンバーがきっとそんなことを感じながらゆっくり語ってくれたような気がします。

最後に、他者のモノローグを聴いて、「こんなことをコメントとして残しておきたい、自分が力になれることとしてこんなことがある、モノローグに含まれていたお悩みごとに対してこんな解決策があるかもしれない」といったことを、数人の人に語ってもらいました。それもまたよかったと思います。

きっと誰もが話したい何かを日常に持っている。

でも、そこに解釈や価値観がすぐに紐づいていてしまうために、安心して話ができない。モノローグのグランドルールが、「受け止める」ことにあるので、しっかりと受け止めてもらうだけでもずいぶん人は助かるんじゃないか そんな気がした会でした。