『アンテナ研究会』の仲間からコーリニアアンテナの調整方法の質問があった。帯域幅が狭いという話だ。

そこで、関東UHFで使用したコーリニアアンテナが断線したのを今日修理して、調整を行ったので

その過程を書いてみる。

ここでも活躍したのはVNAだ。

[アンテテナ調整の必須ツールminiVNA]

コーリニアアンテナを直して、スタブ調整で帯域と中心周波数を出していく。

実は、スタブ調整だけでは、中心周波数は思い通りにならない。ならば、どうするか?

一般的なコーリニアは、ラジアルに同軸の網線を使用していて、その取付け位置は固定となっている。

その為、周波数調整は、困難を極めると考えられる。

簡単にコーリニアを製作するには、アルミ棒(またはアルミ線)方式が最適と考えている。

理由は、以下に書いてある。

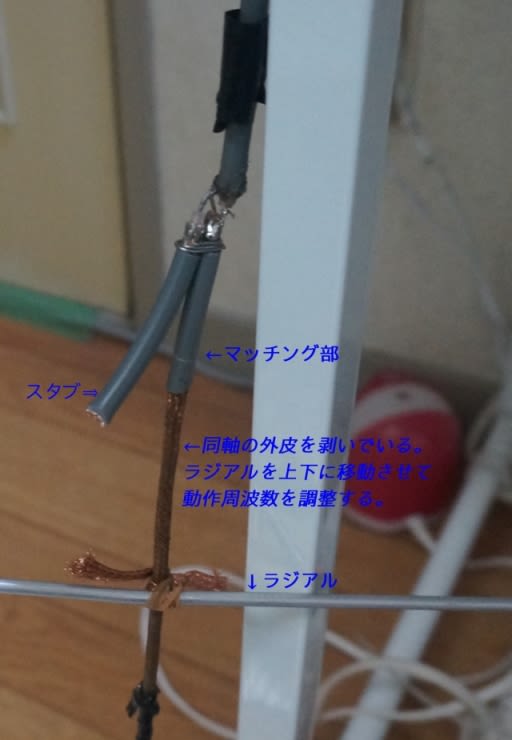

下記の写真のようにラジアルをスライド出来るようにしておく。

調整方法

1.コーリニアに5-6cmmの同軸スタブを取り付ける。

2.ラジアルは、マッチング部の網線先端から9cm程度のところへ取り付ける。

3.ここでアナライザー/VNAを使って特性を見る。

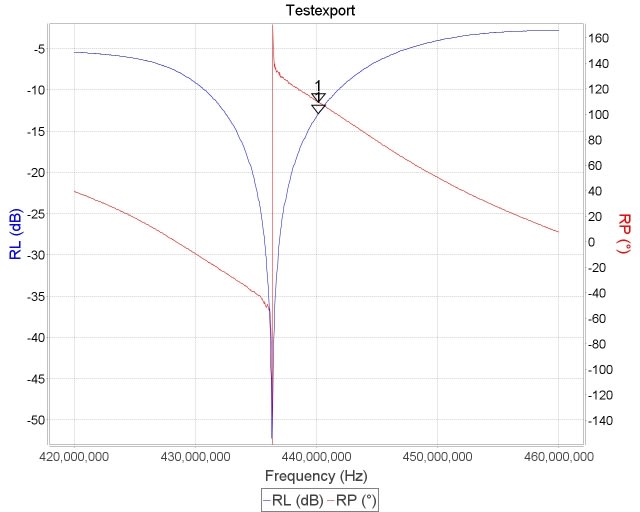

手元のコーリニアは、下記の通り460MHz付近に同調していた。

この時、通常はスタブをカットしていって、それでも目的周波数に合致しなければ、同軸を長めに

切り出す等!をやっていると思う。それでは正しい手順ではない。

4.中心周波数を動かすにはラジアルの位置を動かす

→周波数を低くする=ラジアル位置を下げる

→周波数を高くする=ラジアル位置を上げる

つまり、加工精度等のばらつきによるインピーダンス変化をラジアル位置調整で吸収する訳だ。

私のコーリニアは、周波数が高いほうへズレていたので、ラジアル位置を2cm下げた。

すると、下図のとおり434MHz付近に同調点が移動した。しかし、これでは全帯域でSWR2以上だ。

そこで初めてスタブ調整を行う。

5.スタブ調整

VNAを使って確認しながらスタブ調整を行った。RLが-14dBになっている。

更にスタブをニッパーで切っていく。

RLは、-34dBに改善された。それに伴い帯域幅も広がってくる。

更に切り詰めていって、最終的なはRLは、-54dBまで改善された。

以上のラジアル位置調整とスタブ調整で、修理したコーリニアは高性能なアンテナに仕上がったようだ。

グラフだけでは読めないが、最終的にSWR2以下の帯域は429.5MHz-441MHz(中心周波数435.6MHz)となった。(計測値)

ところで、ご存知だと思うけど、これを同軸ケーブルで給電すると反射波も減衰する。

その為、見かけ上のSWRは低く出るので見かけ上の帯域幅は更に大きくなる。

以上のように、SWRメータでは簡単に帯域幅を確認できないが、VNAを使うことで、ほぼ一瞬で

アンテナ性能が「見える化」出来るのだから・・本当に素晴らしい。

網線部分は給電線の網線とはんだ付けされていますか?お教えください。

仰角が20度以上あるとの事ですが測定方法に問題がありませんか?

UHF帯以上ではアンテナの近傍10m程度ではハイトパターンが生じていて電界強度を正確に測ることはできません。

仰角を正確に測定するにはアンテナを5m以上に上げ、100m程度離れて測定して下さい。

(ハイトパターン:反射波と直接波の合成電界で近傍では2-3m高さの違いで40-100dB電界強度が変化している)

仰角を確認する場合は50k前後離れた標高の異なる局の電界強度を段数の異なるコリニアで計測するとはっきり分かります。

http://blog.goo.ne.jp/diw/e/dfe9ff10e56ab054288a08689e4b3bfd

電界強度はトランシーバのSメータで代用しSGで校正すれば簡易的に使えます。