▽遺伝子の作用証明 治療法開発に期待

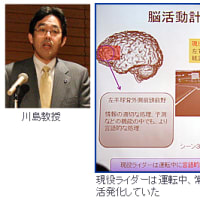

広島大大学院医歯薬学総合研究科の加藤幸夫教授らの研究グループが、生物が活動のリズムをつくる「体内時計」をつかさどる、遺伝子の新たな作用を解明した。二十一日に米専門誌の電子版で発表する。体内時計は壊れた場合、不眠症を発症させたり、心臓疾患やがんの進行を早めたりしたとする症例があり、治療法の開発に期待がかかる。

体内時計は、細胞内で生産されるタンパク質の量の増減が、約二十四時間周期で繰り返されて機能している。これまでタンパク質の生産を促進する遺伝子「クロック」「ビーマル」と、抑制する「パー」「クライ」が、交互に作用していると考えられていた。

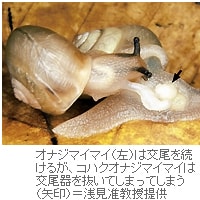

口腔(こうくう)生化学が専門の加藤教授らは、歯の土台となる軟骨の形成機能を研究する過程で、新たな遺伝子「デック」を発見。実験で細胞培養をしていたところ、二十四時間周期でリズムを刻むことに気付いた。

そこで、デックのない実験用マウスの行動を記録。夜行性なのに朝になっても活動し、体内時計の周期が延びた結果から、デックがタンパク質の生産を抑制する機能を持つことを証明した。

従来のパー、クライが、タンパク質の生産を促進する遺伝子に働きかける形で抑制するのに対し、デックは、タンパク質の製造そのものを抑える役割であることも突き止めた。

体内時計は睡眠と目覚め、体温変化、ホルモン分泌のリズムを制御している。加藤教授は「抑制の働きが二種類あることを見つけたことで、体内時計の主要な仕組みが解明できた」と話す。

製薬会社大手、アステラス製薬の分子医学研究所(茨城県つくば市)の橋本誠一主席研究員は「世界初の報告であり、動物実験によって証明された意味は大きい。心筋梗塞(こうそく)など時間帯によって起こりやすい病気を制御することも可能になるのでは」と評価している。(藤村潤平)

[中国新聞 2008年04月15日]

http://www.chugoku-np.co.jp/Health/An200804150295.html

広島大大学院医歯薬学総合研究科の加藤幸夫教授らの研究グループが、生物が活動のリズムをつくる「体内時計」をつかさどる、遺伝子の新たな作用を解明した。二十一日に米専門誌の電子版で発表する。体内時計は壊れた場合、不眠症を発症させたり、心臓疾患やがんの進行を早めたりしたとする症例があり、治療法の開発に期待がかかる。

体内時計は、細胞内で生産されるタンパク質の量の増減が、約二十四時間周期で繰り返されて機能している。これまでタンパク質の生産を促進する遺伝子「クロック」「ビーマル」と、抑制する「パー」「クライ」が、交互に作用していると考えられていた。

口腔(こうくう)生化学が専門の加藤教授らは、歯の土台となる軟骨の形成機能を研究する過程で、新たな遺伝子「デック」を発見。実験で細胞培養をしていたところ、二十四時間周期でリズムを刻むことに気付いた。

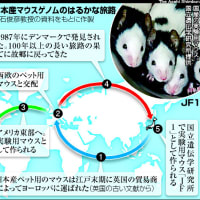

そこで、デックのない実験用マウスの行動を記録。夜行性なのに朝になっても活動し、体内時計の周期が延びた結果から、デックがタンパク質の生産を抑制する機能を持つことを証明した。

従来のパー、クライが、タンパク質の生産を促進する遺伝子に働きかける形で抑制するのに対し、デックは、タンパク質の製造そのものを抑える役割であることも突き止めた。

体内時計は睡眠と目覚め、体温変化、ホルモン分泌のリズムを制御している。加藤教授は「抑制の働きが二種類あることを見つけたことで、体内時計の主要な仕組みが解明できた」と話す。

製薬会社大手、アステラス製薬の分子医学研究所(茨城県つくば市)の橋本誠一主席研究員は「世界初の報告であり、動物実験によって証明された意味は大きい。心筋梗塞(こうそく)など時間帯によって起こりやすい病気を制御することも可能になるのでは」と評価している。(藤村潤平)

[中国新聞 2008年04月15日]

http://www.chugoku-np.co.jp/Health/An200804150295.html