L.M.モンゴメリの次男スチュワート・マクドナルドの娘、つまりモンゴメリの孫にあたるケイト・マクドナルド・バトラーさんが、祖母の死因を薬の過剰摂取による自殺であったと告白するエッセーをカナダの日刊紙The Globe and Mailに寄稿した。

晩年、うつ病に苦しんでいたと言われるモンゴメリの死に関しては、これまで様々な噂や憶測が飛び交っていて、確たる証拠も無いまま自殺説もささやかれていたりしたけれど、このエッセーでその事実が裏付けられたことになり、カナダのモンゴメリファンの間で衝撃が走っている。

ケイトさんが生まれたとき、祖母のモンゴメリはすでに他界した後。ケイトさんが自殺の事実を知ったのは、父であるスチュワートさんが晩年になってからだそう。モンゴメリの自殺を世間に隠し続けていたスチュワートさんは1982年に亡くなり、その秘密をケイトさんら残された家族が受け継いだ。この家族にとって、モンゴメリのうつ病による自殺という事実は、受け入れ難く、世間の目からも隠したい家族の暗部とも言えるものだった。

ではモンゴメリが67歳で自ら命を絶ったという事実をなぜ今、ケイトさんはあえて世間に公表したのか?「赤毛のアン」出版100周年の今年、モンゴメリーに大きなスポットライトがあたっていること、そして現代社会のうつ病に苦しむ人々の多さ、うつ病が今や過去にそうであったような忌まわしい隠蔽するべき病ではないという現実に勇気を得ての事だったとケイトさんは書いている。

この記事の見出しを読んだ時は、スクープ的な嫌なものを想像してしまったけれど、よく読むとそうではない。どこにでもいるありふれた一家が抱え込んでいる闇の部分や、ケイトさんの率直な家族への思いにシンパシーさえ感じられる内容。

「My life is a perfect graveyard of buried hopes」(完全にあたしの生涯は、うずもれた希望の墓場だわー村岡花子訳)というアンの台詞を引用して、祖母も人生の悲しみの渕で時にはこんな風に思っていたかもしれないと、ケイトさんは書いている。

カナダを代表する作家として成功する一方、苦悩の多かった祖母の人生を受けとめ、共鳴する家族ならではの視線には、モンゴメリの小説の中でいつもとても大切な場所を占めている家や土地など帰属するものへの想い、家族の絆の強さや悲しさが感じられて、お孫さんのエッセーの中にもモンゴメリーの精神の一片が見えるような気がした。家族は様々な幸せや不幸を共有することで、絆を強くしてゆくものだとも思う。

*****

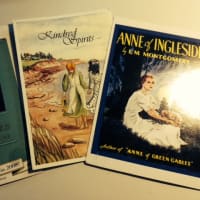

今年は「赤毛のアン」出版100周年だけに、春に出版されたIrene Gammelの「Looking for Anne of Green Gables: The Story of L. M. Montgomery and Her Literary Classic」、そして10月にはケイトさんの父、スチュワートさんと交流があり、モンゴメリ研究の第一人者として知られるグエルフ大学教授のMary Henley Rubio作のモンゴメリ伝記と、続々とモンゴメリ関連書籍が発売される。

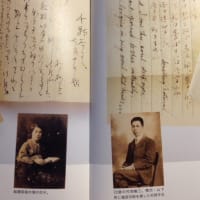

モンゴメリーが自身の日記や手紙を後から書き直す傾向にあったらしいことや、文字の魔力を知り尽くした彼女が書く私書簡などの深遠な文体のせいで曖昧模糊としていた事象に様々なメスが入り、新事実が次々と浮かび上がって来るかもしれない。モンゴメリ自殺の信憑性や彼女の晩年の事実も含めてモンゴメリーの影の部分、というか、当時の価値観や彼女が住む世界の社会背景にはそぐわないと彼女が判断した”人間らしい”部分と言い換えましょう、に目を向ける事も、その作品を理解する上で大切なことかもしれないと思った。”闇が強い程、光は輝く”です。

「赤毛のアン」また読み返したくなりました。

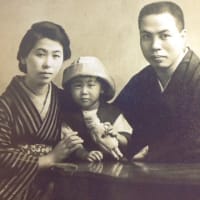

真ん中の写真が幼い頃のケイトさん。

(The Globe and Mailより抜粋)

その魂が天国で安らかである事を祈りつつ。

Report by 藤本紀子

Contact:info@zunofilms.com

![9月16日の琉球新報の月1コーナー[往復書簡]憧れの村岡恵理さんとの往復書簡掲載です](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/c0/19ae9a68e080de63936734c72f945e66.jpg)