前章 ’バベル化’? モノやコトで人が繋がる時代の

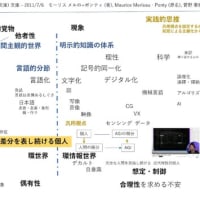

精神分析的な社会構成図により説明

私たちは、現実から僅かな象徴を共有することで、人間になった。

それは、生存から意志の共有、そして意志の意識化という段階をへて、

象徴という纏まりになった。

そのイコン・イデアは僅かであり、

この時代では、社会の意志のもと、個人の意識は顕在化していない。

文字の印刷・流通から、イコン・イデアの生成と利用が飛躍的に増えた。

聖書・憲章・契約・そして日記・小説と、

意識は社会的なものから個人的なものへ領域を広め、想像界が一般化した。

大きな物語から小さな物語へ、

族・家族から個人へ、

個人の意識が増大する。

個人の意識、小さな物語を大きな物語が取り込み返す時代へ、

劇場社会・マスメディアの市場社会は、

通信・情報・交通・運輸の量を極大させ、個人的な意識と社会的な意識を混合してしまい、言葉では照会、繋がりあわないできない状態、つまりバベル化する。

問題意識より納得しやすさ、情報もより分りやすさが求められ、

差異は、組織的演出に支えられ、露出量・ランキングが基準となる。

口コミは、受け売りの別称でもあり、

スキャンダル・ファッション・モードのなかで、

個人の創造は、組織の仕掛けの上にのって市場にでる。

言語より視覚、視覚より触覚、

触覚的な視覚=大画面ハイビジョン、触覚的な聴覚・発話=携帯会話・携帯メール、画像・曲・映像自体の交換・・・

メディアは、リアルよりもリアル!

しかし、メディアは衝動を受け止めてはくれない。

音・図象・写像・映像の個人化とネットワークによる交換が進み、

言語で表現できなかった象徴界の顕在化をつうじて、

現実界の深遠をさぐる活動が盛んになる。

深遠といっても、

携帯の向こうからの囁きに混じる闇、

文字・図象に現れる破綻、

写真に写ってしまっている馴染みのないもの、

映像の中の気が付かなかった時間の空白

想定していた期待をはずれ、

これは?という引っかかりに覗き込まれる無、

現実界への亀裂は、

市場のコンテンツ、アート作品ばかりではなく、日常にある。

高齢化は、よりその亀裂に立ち向かう猶予時間を増やす。

そんな生存・交流空間によるまとまりが、生存空間なのだ。

多様なメディア・記録・再現装置を通じて感知される

現実界の共有の手がかりは、

日常の微細な隙間をとらえ、

肌理の細かな感性を育て、

確かな共感を支えてくれる。

大きな物語や旅ばかりでなく、

日常の人やモノとの関わりかたが、

’お笑い芸’のように、楽しみ合えるようにもなる。

ゲームもフェチも世界やホンモノという神話からズレ、ハマル中に、

現実界の深淵へのてがかりが有るのかもしれない。

その神話の、欲望の原型に向かう限りないモノをつくり続け、

世界を広げ続ける必要があった人たちもいれば、

日々の享楽に住み込めた人もいる。

しかし、ここ極東の島国の風土での、

日々の暮らし、身の回り、心身の関わりの小さな物語は、

やはり、見なし・見立て・をかしの無常に支えられているのに気づく。

情報ネットワーク社会とは、

差異をモノに頼るのではなく、

身心の肌理の細かな感性の表面積を拡げあうことで、

大きな移動・運輸・生産を抑制し、

環境のエントロピーをも低減させるだろう。

私たちの’ものづくり’の微細さと関わりの深さも、

人やモノとの関わりの木目・肌理の細かさに支えられている。

・・・画家、熊谷守一のようにはなれないにしても

皆がアートフルな関わりの感性を深めることで。

精神分析的な社会構成図により説明

私たちは、現実から僅かな象徴を共有することで、人間になった。

それは、生存から意志の共有、そして意志の意識化という段階をへて、

象徴という纏まりになった。

そのイコン・イデアは僅かであり、

この時代では、社会の意志のもと、個人の意識は顕在化していない。

文字の印刷・流通から、イコン・イデアの生成と利用が飛躍的に増えた。

聖書・憲章・契約・そして日記・小説と、

意識は社会的なものから個人的なものへ領域を広め、想像界が一般化した。

大きな物語から小さな物語へ、

族・家族から個人へ、

個人の意識が増大する。

個人の意識、小さな物語を大きな物語が取り込み返す時代へ、

劇場社会・マスメディアの市場社会は、

通信・情報・交通・運輸の量を極大させ、個人的な意識と社会的な意識を混合してしまい、言葉では照会、繋がりあわないできない状態、つまりバベル化する。

問題意識より納得しやすさ、情報もより分りやすさが求められ、

差異は、組織的演出に支えられ、露出量・ランキングが基準となる。

口コミは、受け売りの別称でもあり、

スキャンダル・ファッション・モードのなかで、

個人の創造は、組織の仕掛けの上にのって市場にでる。

言語より視覚、視覚より触覚、

触覚的な視覚=大画面ハイビジョン、触覚的な聴覚・発話=携帯会話・携帯メール、画像・曲・映像自体の交換・・・

メディアは、リアルよりもリアル!

しかし、メディアは衝動を受け止めてはくれない。

音・図象・写像・映像の個人化とネットワークによる交換が進み、

言語で表現できなかった象徴界の顕在化をつうじて、

現実界の深遠をさぐる活動が盛んになる。

深遠といっても、

携帯の向こうからの囁きに混じる闇、

文字・図象に現れる破綻、

写真に写ってしまっている馴染みのないもの、

映像の中の気が付かなかった時間の空白

想定していた期待をはずれ、

これは?という引っかかりに覗き込まれる無、

現実界への亀裂は、

市場のコンテンツ、アート作品ばかりではなく、日常にある。

高齢化は、よりその亀裂に立ち向かう猶予時間を増やす。

そんな生存・交流空間によるまとまりが、生存空間なのだ。

多様なメディア・記録・再現装置を通じて感知される

現実界の共有の手がかりは、

日常の微細な隙間をとらえ、

肌理の細かな感性を育て、

確かな共感を支えてくれる。

大きな物語や旅ばかりでなく、

日常の人やモノとの関わりかたが、

’お笑い芸’のように、楽しみ合えるようにもなる。

ゲームもフェチも世界やホンモノという神話からズレ、ハマル中に、

現実界の深淵へのてがかりが有るのかもしれない。

その神話の、欲望の原型に向かう限りないモノをつくり続け、

世界を広げ続ける必要があった人たちもいれば、

日々の享楽に住み込めた人もいる。

しかし、ここ極東の島国の風土での、

日々の暮らし、身の回り、心身の関わりの小さな物語は、

やはり、見なし・見立て・をかしの無常に支えられているのに気づく。

情報ネットワーク社会とは、

差異をモノに頼るのではなく、

身心の肌理の細かな感性の表面積を拡げあうことで、

大きな移動・運輸・生産を抑制し、

環境のエントロピーをも低減させるだろう。

私たちの’ものづくり’の微細さと関わりの深さも、

人やモノとの関わりの木目・肌理の細かさに支えられている。

・・・画家、熊谷守一のようにはなれないにしても

皆がアートフルな関わりの感性を深めることで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます