前回の日記の続きで、測定&試聴編です。

ParcAudioの「DCU-F102W」を、共鳴管箱に収めた…というのは前回の日記のとおり。

問題は、その音で、

低音がサッパリ出てきません。

共鳴管の出口に耳をつけても、弱々しく漏れてくるのは中音だけでしたorz

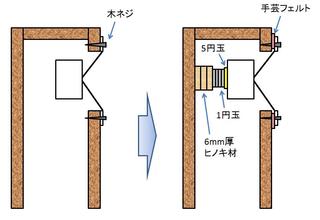

そこで、ユニットの支持方法を変えてみました。

今までは単に木ネジで止めただけなのですが、

後ろから磁石(=振動の基点)を支えるようにしました。

以前から多くの自作マニアが実施してきた方法ですが、

どれも施工が困難なものでした。

今回紹介する「積層リアマウント方式」は、適当な厚みとなるよう「ヒノキ材」「1円玉」「5円玉」を重ねて作成するので、完成後の施工が簡単な方法となっています。

具体的には、厚さ6mmのヒノキ材(ホームセンターでよく売ってます)を使って、大体の厚さを稼ぎます。ここは木工ボンドで固定します。

ヒノキ材は音質本位での選択で、多少高価な木材ですが小さな部品なので問題ないでしょう。

微調整として、1円玉と5円玉を重ねてユニットまで支柱を伸ばします。

基本的には「1円玉」を両面テープで重ねていくのですが、ユニットに接触する最後の一枚は「5円玉」とします。

全て「1円玉」だとパシャパシャしたアルミ材の固有音が目立ってしまうので、最後に「5円玉」を重ねることでコシのある低音表現を狙います。

固定に使うのは両面テープです。一般的な紙製のもの(ナイスタックなど)なので、粘着力は微弱です。最終的にユニットで押さえ付ける場所なのでココの接着力はどうでもよいのです。

両面テープの微妙な弾力は、金属同士を緩く接合するのに役立ち、音の詰まり感を軽減する作用もあるようです。

この「支え棒(?)」を、本体に固定するとこんな感じになります。

あとはユニットを木ネジで固定するだけなのですが、

ユニットとバッフル面の間に隙間ができると思います。(多分2mm以内)

そこはフェルトを適当に加工して埋めておきます。空気モレを防ぐと同時に、フレームの鳴きを抑えてくれるので、一石二鳥なのです。

こうして、「積層リアマウント方式」を導入すると、

しっかりとした骨格を感じさせる重低音が出てくるのはもちろんのこと、

高音域のSNも向上し、各楽器の表情・奥行がしっかり分かるようになります。

この効果は、足元のインシュレーターより圧倒的に大きいといえます。

やはりユニットの近い部分なので顕著に効いてくるのでしょう。

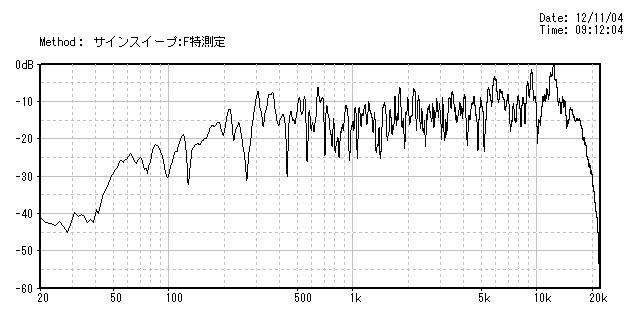

さて、この状態で測定です。

<軸上1m>

<ユニット直前>

<共鳴管 開口部>

典型的な共鳴管の特性ですね。

60Hzまでダラ下がりで伸びているので、概して狙い通りの特性です。

(まあ、欲を言えばもう少し管を細くしても良かったかもしれません)

~試聴~

目立ったピーク感もなく、どのジャンルもそつなくこなす感じです。

このParcAudioのウッドコーンは、ビクターのウッドコーンより癖が少ないかな?と感じさせる逸品です。

積層リアマウント方式による高音の情報量は、巨大な磁石をもつユニットの能力を後押ししてくれているようです。結果的に、粒立ちに優れた音でJ-POPSなどを聴いていても上々です。

低音はダラ下がりながら60Hzまで伸びているので、バスドラムの領域まで欠損なく聴かせてくれます。8cmフルレンジとしては上々でしょう。

クラッシックを聴くと、若干ホーン鳴き(500Hz付近)によるモヤモヤ感が気になります。吸音材の増量や、塗装による仕上げで良好なところまで持っていけるはずです。

一番良かったのはボーカル。

南こうせつの「夢一夜」は、ややエコーが強い録音ながら、自然に聴かせてくれました。ボーカルの存在感も抜群です。

男性ボーカルは、なかなか力感があり好ましい感じです。「マクロス」などのアニソンも上々の鳴りっぷりでした。

今回は私にとって初のParcAudioユニットだったのですが、なかなか好印象の作例となりました。

10cm口径以上にも魅力的なラインナップがあるので、今後もぜひ使ってみたいですね。

ParcAudioの「DCU-F102W」を、共鳴管箱に収めた…というのは前回の日記のとおり。

問題は、その音で、

低音がサッパリ出てきません。

共鳴管の出口に耳をつけても、弱々しく漏れてくるのは中音だけでしたorz

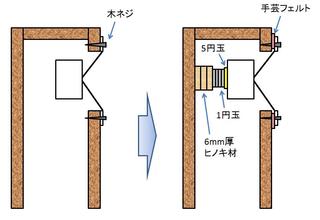

そこで、ユニットの支持方法を変えてみました。

今までは単に木ネジで止めただけなのですが、

後ろから磁石(=振動の基点)を支えるようにしました。

以前から多くの自作マニアが実施してきた方法ですが、

どれも施工が困難なものでした。

今回紹介する「積層リアマウント方式」は、適当な厚みとなるよう「ヒノキ材」「1円玉」「5円玉」を重ねて作成するので、完成後の施工が簡単な方法となっています。

具体的には、厚さ6mmのヒノキ材(ホームセンターでよく売ってます)を使って、大体の厚さを稼ぎます。ここは木工ボンドで固定します。

ヒノキ材は音質本位での選択で、多少高価な木材ですが小さな部品なので問題ないでしょう。

微調整として、1円玉と5円玉を重ねてユニットまで支柱を伸ばします。

基本的には「1円玉」を両面テープで重ねていくのですが、ユニットに接触する最後の一枚は「5円玉」とします。

全て「1円玉」だとパシャパシャしたアルミ材の固有音が目立ってしまうので、最後に「5円玉」を重ねることでコシのある低音表現を狙います。

固定に使うのは両面テープです。一般的な紙製のもの(ナイスタックなど)なので、粘着力は微弱です。最終的にユニットで押さえ付ける場所なのでココの接着力はどうでもよいのです。

両面テープの微妙な弾力は、金属同士を緩く接合するのに役立ち、音の詰まり感を軽減する作用もあるようです。

この「支え棒(?)」を、本体に固定するとこんな感じになります。

あとはユニットを木ネジで固定するだけなのですが、

ユニットとバッフル面の間に隙間ができると思います。(多分2mm以内)

そこはフェルトを適当に加工して埋めておきます。空気モレを防ぐと同時に、フレームの鳴きを抑えてくれるので、一石二鳥なのです。

こうして、「積層リアマウント方式」を導入すると、

しっかりとした骨格を感じさせる重低音が出てくるのはもちろんのこと、

高音域のSNも向上し、各楽器の表情・奥行がしっかり分かるようになります。

この効果は、足元のインシュレーターより圧倒的に大きいといえます。

やはりユニットの近い部分なので顕著に効いてくるのでしょう。

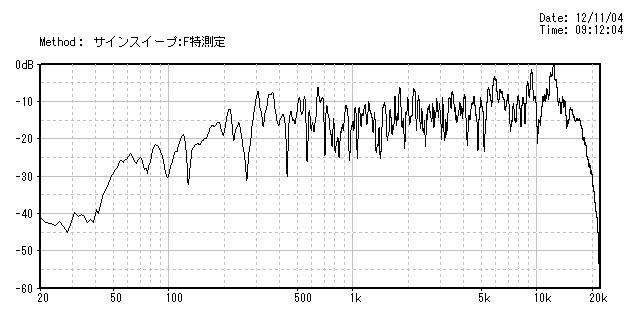

さて、この状態で測定です。

<軸上1m>

<ユニット直前>

<共鳴管 開口部>

典型的な共鳴管の特性ですね。

60Hzまでダラ下がりで伸びているので、概して狙い通りの特性です。

(まあ、欲を言えばもう少し管を細くしても良かったかもしれません)

~試聴~

目立ったピーク感もなく、どのジャンルもそつなくこなす感じです。

このParcAudioのウッドコーンは、ビクターのウッドコーンより癖が少ないかな?と感じさせる逸品です。

積層リアマウント方式による高音の情報量は、巨大な磁石をもつユニットの能力を後押ししてくれているようです。結果的に、粒立ちに優れた音でJ-POPSなどを聴いていても上々です。

低音はダラ下がりながら60Hzまで伸びているので、バスドラムの領域まで欠損なく聴かせてくれます。8cmフルレンジとしては上々でしょう。

クラッシックを聴くと、若干ホーン鳴き(500Hz付近)によるモヤモヤ感が気になります。吸音材の増量や、塗装による仕上げで良好なところまで持っていけるはずです。

一番良かったのはボーカル。

南こうせつの「夢一夜」は、ややエコーが強い録音ながら、自然に聴かせてくれました。ボーカルの存在感も抜群です。

男性ボーカルは、なかなか力感があり好ましい感じです。「マクロス」などのアニソンも上々の鳴りっぷりでした。

今回は私にとって初のParcAudioユニットだったのですが、なかなか好印象の作例となりました。

10cm口径以上にも魅力的なラインナップがあるので、今後もぜひ使ってみたいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます