南京攻略戦当時、第十軍の憲兵(中佐)だった上砂勝七氏(敗戦時台湾憲兵隊司令官、憲兵少将)の戦後の回想記、『憲兵三十一年』(1955年、東京ライフ社)は、次の一節が南京事件に関連してしばしば引用されることで知られている。

「皇威」なるものそれ自体を疑うことはしない旧軍人が、にもかかわらず南京攻略戦において多くの「非行」が発生したことを認め、蛮行の背景として補給を無視した急進撃(を招いた先陣争い)と憲兵不足を指摘している資料の一つである、しかも取り締まりにあたった憲兵の証言である、というのが注目される理由であろう。引用文中の「軍紀粛正に関する訓示」については1月4日のエントリを参照されたい。

なお、「世界で有数の潮の干満差の激しい場所」として紹介されている銭塘江とは、湾の海水が秋になると河を逆流する現象を起こすことで知られているところである。

『憲兵三十一年』にはこれ以外にも、関東大震災時に憲兵大尉(甘粕正彦と同階級)だった上砂氏が社会主義者福田狂二の殺害を命じられた(が、福田が東京を脱出する準備をしていたことを知り、見逃した)といった興味深い記述があるが、ここでは日中戦争に関連する部分からいくつか紹介しておくことにする。

「思慮浅薄な若い憲兵」に多くの責任を負わせるかのような、自己弁明的な要素がなくはないが、「憲兵を恨み且つ恐れたのは、無理もないこと」「非人道的な処分」と率直に認めている点は注目に値する。また、「はっきりと、兵と住民の区別が困難な場合もあった」ことが日本軍の残虐行為を正当化、ないし免罪する理由として持ち出されることがあるが、戦場が両当事国にわたる戦争ではなく一方の領土内でのみ行なわれるような戦争(日中戦争がまさにそうだったのだが)においては、この点に関して著しい非対称性があることに留意しておく必要があろう。すなわち、日本国内の非戦闘員がどれほど積極的に日本軍を支持・支援しようが、敵軍から「便衣兵」等とみなされる恐れは実質的になかった、ということである(後にアメリカ軍から空襲を受けるようになると事情は変化するが)。

次に、第十軍が南京から転進して杭州を攻略した後のエピソード。

中島中将なら「鯉位が何かあらん」と切り捨てるかもしれないが、中国大陸における日本軍がいかに堂々と中国人の所有権を踏みにじっていたかをよく表わすエピソードである(特に、盗んだ鯉を住職に運ばせるところなど)。

最後にもう一つ、やはり杭州でのエピソード。

この証言は遺体埋葬活動でよく知られている紅卍会が他にどのような活動を行っていたかの一端を示す点、また第十軍の杭州湾上陸時点ですでに日本軍の悪評が伝わっていたらしいことを示す点で興味深い。もちろん、ここで保護される手筈になっていた女性たちがその後どのような運命をたどったかについては、不明である。

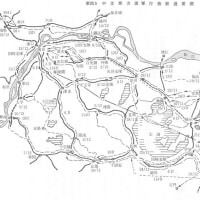

南京攻略のため、柳川軍が編成され、二十有余隻の船団を組んで、堂々杭州湾李宅の浜に敵前上陸を敢行し、「日軍百万杭州北岸に上陸す」のアドバルーンを揚げたのは、昭和十二年十二月五日〔原文ママ。実際には11月5日〕の払暁であった。そして息をもつかず、金山、嘉興、湖州の敵の前進部隊を撃破しつつ、南京へ、南京へと前進を銃けたのである。

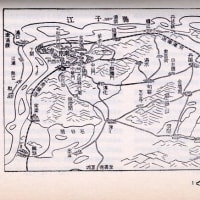

上海派遊軍司令官は松井石根大特(A級戦犯で絞首刑)で、南京攻撃のため、朝香宮の指揮する軍を東の方から、柳川中将の率いる軍を南方から進めたので、柳川軍としては朝香宮軍に連繋して、遅れをとらないように、朝香宮の軍は何日、何処の線を突破して前進、何日何処の陣地を攻撃と情報の入る度に、作戦参謀はあせり気昧だった。

或る目、柳川軍の幕僚会議が聞かれた席上、作戦課長藤本鉄熊大佐(ノモンハン当時少将)から、南京一番乗りは、わが柳川軍に於いて占める意気を以って急攻急進したい、このためには後方連結線の確保や、兵糧弾薬の補給も、これに伴うよう計画されたいという提案が出た。

南船北馬は中国の通り言葉で、柳川軍の行動した地方はクリーク(小さい運河)が多いので有名である。又特に、上陸地点に注ぐ銭塘江は世界で有数の潮の干満差の激しい場所とて、船団は無事杭州湾頭に碇を下し、部隊は攻撃前進に移ったものの、兵器、弾薬、糧食などの揚陸作業が順調に捗らず、一部の輸送船は揚陸のため呉淋へ回航し、上海経由で追及したような情況であったから、第一線部隊の携行糧抹は瞬く間に無くなり、補給は続かず、全く「糧食を敵による」戦法に出なければならない有様であって、勢い徴発によったのである。然しこの徴発たるや、徴発令に基く正当な徴発は、現地官民共に四散しているため実行不可能で、自然無断徴用の形となり、色々の弊害を伴った。この情勢を見ていた軍経理部長は、「こんな無茶な作戦計画があるものか、こんな計画では到底経理部長としては補給担当の責任は持てないから、離任して内地へ帰えらして貰う」といきりたった程で、参謀長田辺盛武少将の口添えでその場はおさまったが、この作戦とこれに伴う補給とは、なかなか調和の困難なものであった。昔、宇治川の戦いに於ける、佐々本高鍋と梶原景季との先陣争いは有名な語り草であるが、こんな心理は、古今相通ずるものがあると痛感したことである。

右の如く軍の前進に伴い、いろいろの事件も増えて来るので、この取締りには容易ならない苦心をしたが、何分数個師団二十万の大軍に配属された憲兵の数僅かに百名足らずでは、如何とも方法が無い。補助憲兵の配属を申し出ても、駐留中ならば聞いてもくれようが、敵を前にしての攻撃前連中では、各部隊とも一兵でも多くを望んでいるのであるから、こちらの希望は容れられず、僅かに現行犯で目に余る者を取押える程度で、然も前進又前進の最中のこととて、軍法会議の開設はなく、一部の者は所属の部隊に引渡して盈視させ、一部は憲兵隊で連れて歩き、南京さして進んだのである。

この状態が東京の中央部に伝わったので、時の参謀総長閑院官殿下から「軍紀粛正に問する訓示」が出された。 戦域が逐次拡大し、作戦兵力の増大に伴って、その要員の多数が教育不十分な新募又は召集の将兵を以って充たされるようになると、思いがけぬ非行が益々無雑作に行われるようになる。これには、指揮統率者の責任は固よりのことだが、わが国民の一般的教養の如何に低いかを痛感させられた。

皇軍々々と叫ばれていたが、これでは皇軍が聞いてあきれる状態であったので、憲兵は一地を占領する都度、その都市村落の入口や要所に露骨な字句や、敵に逆用される虞れある文句を避けて、婉曲に日本兵に告ぐと題し、火災予防、盗難排除、住民愛護の三項を大きく書いて掲示した。

或る部隊長が憲兵に向い、「今度附いて来た憲兵は日本軍の憲兵か支郷軍の憲兵か。取締りがやかまし過ぎるぞ」と詰問するのに、憲兵が答えて「皇軍らしさに欠けるところがなければ、日本の憲兵となり、さもなくば支那の憲兵と思われるでしょう」といったことがある。

皇軍が皇軍らしい行動に、些かの欠けるところがなかったなら、数万の金品を使って宜撫したり、百万言を用いて演説するよりも、住民は自ら軍を信頼し皇威に服したであろうに、遺憾なことであった。

(175-177頁、仮名遣いと旧漢字を改めた)

上海派遊軍司令官は松井石根大特(A級戦犯で絞首刑)で、南京攻撃のため、朝香宮の指揮する軍を東の方から、柳川中将の率いる軍を南方から進めたので、柳川軍としては朝香宮軍に連繋して、遅れをとらないように、朝香宮の軍は何日、何処の線を突破して前進、何日何処の陣地を攻撃と情報の入る度に、作戦参謀はあせり気昧だった。

或る目、柳川軍の幕僚会議が聞かれた席上、作戦課長藤本鉄熊大佐(ノモンハン当時少将)から、南京一番乗りは、わが柳川軍に於いて占める意気を以って急攻急進したい、このためには後方連結線の確保や、兵糧弾薬の補給も、これに伴うよう計画されたいという提案が出た。

南船北馬は中国の通り言葉で、柳川軍の行動した地方はクリーク(小さい運河)が多いので有名である。又特に、上陸地点に注ぐ銭塘江は世界で有数の潮の干満差の激しい場所とて、船団は無事杭州湾頭に碇を下し、部隊は攻撃前進に移ったものの、兵器、弾薬、糧食などの揚陸作業が順調に捗らず、一部の輸送船は揚陸のため呉淋へ回航し、上海経由で追及したような情況であったから、第一線部隊の携行糧抹は瞬く間に無くなり、補給は続かず、全く「糧食を敵による」戦法に出なければならない有様であって、勢い徴発によったのである。然しこの徴発たるや、徴発令に基く正当な徴発は、現地官民共に四散しているため実行不可能で、自然無断徴用の形となり、色々の弊害を伴った。この情勢を見ていた軍経理部長は、「こんな無茶な作戦計画があるものか、こんな計画では到底経理部長としては補給担当の責任は持てないから、離任して内地へ帰えらして貰う」といきりたった程で、参謀長田辺盛武少将の口添えでその場はおさまったが、この作戦とこれに伴う補給とは、なかなか調和の困難なものであった。昔、宇治川の戦いに於ける、佐々本高鍋と梶原景季との先陣争いは有名な語り草であるが、こんな心理は、古今相通ずるものがあると痛感したことである。

右の如く軍の前進に伴い、いろいろの事件も増えて来るので、この取締りには容易ならない苦心をしたが、何分数個師団二十万の大軍に配属された憲兵の数僅かに百名足らずでは、如何とも方法が無い。補助憲兵の配属を申し出ても、駐留中ならば聞いてもくれようが、敵を前にしての攻撃前連中では、各部隊とも一兵でも多くを望んでいるのであるから、こちらの希望は容れられず、僅かに現行犯で目に余る者を取押える程度で、然も前進又前進の最中のこととて、軍法会議の開設はなく、一部の者は所属の部隊に引渡して盈視させ、一部は憲兵隊で連れて歩き、南京さして進んだのである。

この状態が東京の中央部に伝わったので、時の参謀総長閑院官殿下から「軍紀粛正に問する訓示」が出された。 戦域が逐次拡大し、作戦兵力の増大に伴って、その要員の多数が教育不十分な新募又は召集の将兵を以って充たされるようになると、思いがけぬ非行が益々無雑作に行われるようになる。これには、指揮統率者の責任は固よりのことだが、わが国民の一般的教養の如何に低いかを痛感させられた。

皇軍々々と叫ばれていたが、これでは皇軍が聞いてあきれる状態であったので、憲兵は一地を占領する都度、その都市村落の入口や要所に露骨な字句や、敵に逆用される虞れある文句を避けて、婉曲に日本兵に告ぐと題し、火災予防、盗難排除、住民愛護の三項を大きく書いて掲示した。

或る部隊長が憲兵に向い、「今度附いて来た憲兵は日本軍の憲兵か支郷軍の憲兵か。取締りがやかまし過ぎるぞ」と詰問するのに、憲兵が答えて「皇軍らしさに欠けるところがなければ、日本の憲兵となり、さもなくば支那の憲兵と思われるでしょう」といったことがある。

皇軍が皇軍らしい行動に、些かの欠けるところがなかったなら、数万の金品を使って宜撫したり、百万言を用いて演説するよりも、住民は自ら軍を信頼し皇威に服したであろうに、遺憾なことであった。

(175-177頁、仮名遣いと旧漢字を改めた)

「皇威」なるものそれ自体を疑うことはしない旧軍人が、にもかかわらず南京攻略戦において多くの「非行」が発生したことを認め、蛮行の背景として補給を無視した急進撃(を招いた先陣争い)と憲兵不足を指摘している資料の一つである、しかも取り締まりにあたった憲兵の証言である、というのが注目される理由であろう。引用文中の「軍紀粛正に関する訓示」については1月4日のエントリを参照されたい。

なお、「世界で有数の潮の干満差の激しい場所」として紹介されている銭塘江とは、湾の海水が秋になると河を逆流する現象を起こすことで知られているところである。

『憲兵三十一年』にはこれ以外にも、関東大震災時に憲兵大尉(甘粕正彦と同階級)だった上砂氏が社会主義者福田狂二の殺害を命じられた(が、福田が東京を脱出する準備をしていたことを知り、見逃した)といった興味深い記述があるが、ここでは日中戦争に関連する部分からいくつか紹介しておくことにする。

元来、外地に於ける憲兵は、敵性ある住民に対しては、絶えず監視の目を注がねばならないし特に憲兵本来の仕事は、戦場の後方にあり、この後方を撹乱する戦法は、古今東西を問わず作戦の重要な手段であった。遠くは日露戦争の時、沖・横川の両志士が、遠く蒙古から北満に潜入し、松花江の鉄橋爆破を企て、シベリヤから満洲へ増援の露軍を阻止せんとしたが、未遂に終り、捕われてハルピン郊外の露と消えたのは有名な話である。第一線の攻防を助けるため、人馬、弾薬、糧食の補給を担当する後方連絡線たる、兵結線を確保することは大切である。このため鉄道、橋梁、倉庫、集積所などは、警備兵を以って警戒したが、その附近の村落やゲリラ隊の巣窟の捜索などは、警備隊と共に憲兵も当った。ところがこの敵性ある住民、或いはゲリラ隊員は、平素は農民として田畑を耕し、野菜を作り、一見善良な住民を装っているが、ひと度武器を採っては狂暴、有力なる敵となり、日本軍に追われると、逃げ帰って武器を匿くし、知らん顔をして畑いぢりをしているのである。

日支事変中でも、正規軍の中に制服を着た兵の外に、臨時にかり集められた土民服の兵が、混じっているのを屢々見受け、はっきりと、兵と住民の区別が困難な場合もあった。従って中には純真な住民で撃ち殺された者も、ないとは断言出来ないので、憲兵は、出来るだけの確証を握った上で土匪、共匪として、処分したのであるが、殺された者の遺族や、身内の者にとっては、確に憲兵を恨み且つ恐れたのは、無理もないことである。

満洲事変以後、太平洋戦争の終るまでの間に、捕えた中国人(満蒙人を含む)の投降兵や土匪共匪の数は、幾十万とも知れない夥しい数に上ったが、「事変」という立場から、俘虜として取扱わず、帰順工作により、満洲建国の業に協力させ、善良な帰順部隊は、逐次満洲国軍に改編したのである。個々の土匪や共匪も、この方針に従い、帰順させていたが、彼の馬占山の如く、どうしても帰順しない部隊に対しては、討伐を行い、個人としても兇悪の徒は、憲兵の手で打首又は射殺をしたのである。これを当時「厳重処分」といっていた。

この満洲で行われた厳重処分なる極刑が、日支事変が起ると、北支や中支にまで行われるようになった。これは確に問題であった。軍律違反は軍法会議で裁判し、その判決に基き拘禁所勤務の憲兵の手で、執行すべきものであるので、その後北支の憲兵隊では、厳重処分をする時は、詳細な罪状を具して、憲兵隊司令官の認可を受けることになった。

このような厳重処分なる、非人道的な処分が、なぜ行われたかといえば、「事変は戦争にあらず。故に陸戦法規に従わなくともよかろう」という考えや、相手が満洲の匪賊だからということで、こんな便法を考え出し、上司もまたこれを黙認したのではなかったろうか。何れにせよ悪例を残し、思慮浅薄な若い憲兵に戦犯犠牲者を出す結果となったのである。

(79-81頁)

日支事変中でも、正規軍の中に制服を着た兵の外に、臨時にかり集められた土民服の兵が、混じっているのを屢々見受け、はっきりと、兵と住民の区別が困難な場合もあった。従って中には純真な住民で撃ち殺された者も、ないとは断言出来ないので、憲兵は、出来るだけの確証を握った上で土匪、共匪として、処分したのであるが、殺された者の遺族や、身内の者にとっては、確に憲兵を恨み且つ恐れたのは、無理もないことである。

満洲事変以後、太平洋戦争の終るまでの間に、捕えた中国人(満蒙人を含む)の投降兵や土匪共匪の数は、幾十万とも知れない夥しい数に上ったが、「事変」という立場から、俘虜として取扱わず、帰順工作により、満洲建国の業に協力させ、善良な帰順部隊は、逐次満洲国軍に改編したのである。個々の土匪や共匪も、この方針に従い、帰順させていたが、彼の馬占山の如く、どうしても帰順しない部隊に対しては、討伐を行い、個人としても兇悪の徒は、憲兵の手で打首又は射殺をしたのである。これを当時「厳重処分」といっていた。

この満洲で行われた厳重処分なる極刑が、日支事変が起ると、北支や中支にまで行われるようになった。これは確に問題であった。軍律違反は軍法会議で裁判し、その判決に基き拘禁所勤務の憲兵の手で、執行すべきものであるので、その後北支の憲兵隊では、厳重処分をする時は、詳細な罪状を具して、憲兵隊司令官の認可を受けることになった。

このような厳重処分なる、非人道的な処分が、なぜ行われたかといえば、「事変は戦争にあらず。故に陸戦法規に従わなくともよかろう」という考えや、相手が満洲の匪賊だからということで、こんな便法を考え出し、上司もまたこれを黙認したのではなかったろうか。何れにせよ悪例を残し、思慮浅薄な若い憲兵に戦犯犠牲者を出す結果となったのである。

(79-81頁)

「思慮浅薄な若い憲兵」に多くの責任を負わせるかのような、自己弁明的な要素がなくはないが、「憲兵を恨み且つ恐れたのは、無理もないこと」「非人道的な処分」と率直に認めている点は注目に値する。また、「はっきりと、兵と住民の区別が困難な場合もあった」ことが日本軍の残虐行為を正当化、ないし免罪する理由として持ち出されることがあるが、戦場が両当事国にわたる戦争ではなく一方の領土内でのみ行なわれるような戦争(日中戦争がまさにそうだったのだが)においては、この点に関して著しい非対称性があることに留意しておく必要があろう。すなわち、日本国内の非戦闘員がどれほど積極的に日本軍を支持・支援しようが、敵軍から「便衣兵」等とみなされる恐れは実質的になかった、ということである(後にアメリカ軍から空襲を受けるようになると事情は変化するが)。

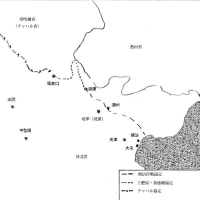

次に、第十軍が南京から転進して杭州を攻略した後のエピソード。

杭州は杭州織の産地で、街の中ほどに西湖という周囲一里以上の湖水があり、その中央に橋のような通路を設け、平和な頃は屋形船を浮べ、詩歌管絃に長夜の夢を結んだところで、又美人の産地でも有名で、上海に来た旅行者は必ずここに杖を曳き、西湖の眺めに旅情を慰めた。蘇州と共に中支に於ける観光都市である。

軍の入城した時には、山や湖水はあっても、これを彩る何物もなく、美人は逃れて姿をかくし、屋形船は錘を付けて、湖底深く沈ませ、或いは入江の奥深く芦の茂りの中へ隠されていたが、湖水には鰹や鮒などが夥しくいた。これは、抗州の夏は蚊が多いので魚類を殊更繁殖させていたもので、年に一度入札して捕えた。それ以外は魚を穫ることは堅く禁ぜられていたので、湖畔に立てば大小無数の魚が游いでいるのが見られた。

軍司令部を初め各部隊共食卓を賑わそうと、夜陰に乗じひそかに、また中には図々しくも昼間でさえ魚を穫り始めたものもあった。治安維持会(後の市政府)から早速魚を穫らないようにと歎願書が来たので、漁獲を禁じ、犯したものはその場で放魚せしめた。

西湖の魚が穫れなくなったので、今度は方面を変えた。ちょうど昭和十三年一月の元旦を迎える直前なので、各部隊競って出来るだけの山海の珍味を揃えようと、あちこちと獲物を漁った。軍司令部でも、大いに食膳を賑わすべく、大晦日に衛兵長が兵数名を連れ、杭州郊外の霊隠寺へ行き、お寺の他の魚を穫ることになった。

日本でも、お寺や神社には大抵池があり、鰹や鮒など沢山にいるが、支那でもお寺の他には仏の供養のための放魚で、魚が沢山いた。

霊隠寺の池には「五色の鯉」と呼ばれる名高い鯉がいた。数百年も棲息し、池の主といわれていた。五色とは一尾の鯉の色が五色であるのか、又は黒、赤、白、灰などとりどりの色の鯉がいるので五色と呼ばれたかは詳かでないが、通称五色の鯉といわれていた。

衛兵長の一行は、お寺の雨戸を外して筏とし、他に俘べて魚を穫り始めたので、お寺の住職は飛んで出て来て、言葉が分らないから手真似で、獲らないようにと哀願したけれど、聴き容れられず、手あたり次第漁ったので、住職は池畔に立って、念仏を唱えた。いよいよ最後に他の主ともいうべき大きな鯉を捕えようとした時、住職はこれは困ったと哀願しきりに努めたが、とうとう穫られてしまった。沢山の獲物を得た兵達は、その大きな主を住職に担がせ、意気揚々と司令部へ引揚げ、お正月の食膳を賑わしたのである。後で聞けば、仏罰というか、これを食べた兵達は皆下痢をしたという噂であった。

(178-180頁)

軍の入城した時には、山や湖水はあっても、これを彩る何物もなく、美人は逃れて姿をかくし、屋形船は錘を付けて、湖底深く沈ませ、或いは入江の奥深く芦の茂りの中へ隠されていたが、湖水には鰹や鮒などが夥しくいた。これは、抗州の夏は蚊が多いので魚類を殊更繁殖させていたもので、年に一度入札して捕えた。それ以外は魚を穫ることは堅く禁ぜられていたので、湖畔に立てば大小無数の魚が游いでいるのが見られた。

軍司令部を初め各部隊共食卓を賑わそうと、夜陰に乗じひそかに、また中には図々しくも昼間でさえ魚を穫り始めたものもあった。治安維持会(後の市政府)から早速魚を穫らないようにと歎願書が来たので、漁獲を禁じ、犯したものはその場で放魚せしめた。

西湖の魚が穫れなくなったので、今度は方面を変えた。ちょうど昭和十三年一月の元旦を迎える直前なので、各部隊競って出来るだけの山海の珍味を揃えようと、あちこちと獲物を漁った。軍司令部でも、大いに食膳を賑わすべく、大晦日に衛兵長が兵数名を連れ、杭州郊外の霊隠寺へ行き、お寺の他の魚を穫ることになった。

日本でも、お寺や神社には大抵池があり、鰹や鮒など沢山にいるが、支那でもお寺の他には仏の供養のための放魚で、魚が沢山いた。

霊隠寺の池には「五色の鯉」と呼ばれる名高い鯉がいた。数百年も棲息し、池の主といわれていた。五色とは一尾の鯉の色が五色であるのか、又は黒、赤、白、灰などとりどりの色の鯉がいるので五色と呼ばれたかは詳かでないが、通称五色の鯉といわれていた。

衛兵長の一行は、お寺の雨戸を外して筏とし、他に俘べて魚を穫り始めたので、お寺の住職は飛んで出て来て、言葉が分らないから手真似で、獲らないようにと哀願したけれど、聴き容れられず、手あたり次第漁ったので、住職は池畔に立って、念仏を唱えた。いよいよ最後に他の主ともいうべき大きな鯉を捕えようとした時、住職はこれは困ったと哀願しきりに努めたが、とうとう穫られてしまった。沢山の獲物を得た兵達は、その大きな主を住職に担がせ、意気揚々と司令部へ引揚げ、お正月の食膳を賑わしたのである。後で聞けば、仏罰というか、これを食べた兵達は皆下痢をしたという噂であった。

(178-180頁)

中島中将なら「鯉位が何かあらん」と切り捨てるかもしれないが、中国大陸における日本軍がいかに堂々と中国人の所有権を踏みにじっていたかをよく表わすエピソードである(特に、盗んだ鯉を住職に運ばせるところなど)。

最後にもう一つ、やはり杭州でのエピソード。

昭和十三年の正月、夜になると呉山の中腹に、燈火がついたり消えたりするので、スパイが何か信号をしているのではないかとの噂が立ったが、私は余り気にしていなかった。それは治安も日増しに恢復し、杭州郊外洪藍埠という所には、憲兵下士官の献身的な宣撫工作の努力によって市が立つようになったからだ。その上当時のこととて飛行機が飛んで来る訳でもなく、信号をする理由もないので、恐らく避難民の燈火であろうと思っていた。然し、放っておくことも出来ないので、一度様子を調べに憲兵を出そうと思っていた時、ちょうどその山の近くに遠乗会があり、よい機会と軍の参謀連を誘い、燈火のつくという場所へ出掛けたのである。所が驚いた事には入口の小さい大きな洞窟が二つあった。その入口には紅卍会の僧侶が腕をまくり上げ、襷を掛けて、手には太い棍棒を持ち、突立っていた。いざといえば叩きつけてくる様な気配である。

私は連れて行った通訳に「日本軍の幹部である。決して危害を加える様な事はしないから安心してよろしい。私は憲兵隊長である。都合によっては助け出してやるから、洞窟の中を見せて貰いたい」と穏かに話すと、解ったとみえ洞窟の中へ案内した。洞窟は実に大きいもので、天井は高く、底からは数十米もあろう。入口は天井に近く、上の方にあったので、入ると直ぐ急な坂道になり、所々に平らな場所があった。降りるかと思うと、又登るという具合で、大きな室の中に棚を吊ったような造作で、その棚に当る平らな場所に若い女と、子供と老人が一ッ杯いた。人息でムウッとし、入口からもれる光だけで薄暗く、ここに一団あそこに一群と固まり、恐怖におびえていた。私達の軍服装を見たので、寝ている者まで起き上り、中には奥深く逃げ出すもの、悲鳴を上げるものなどあって、静寂な洞内が、時ならぬ騒ぎになったが、坊さんの説明でやっと静まり、緊張した空気もだんく溶けて来た。

よく見ると、天井から雫が落ちている。通れる細道は湿気でびしょくである。中には病人も少なからずいるようで、試みに寝ているふとんの下に手を入れると、藁が敷いてあるが、その藁が水に濡れている。或る者は板を敷いていた。既ににふとんまで湿っているのも多かった。人々の顔は日の眼を見ないので、青白く、死人の様な顔色で、鬼気迫る感に打たれた。若い娘も頭髪を中年の女の様に結い、着ている着物は農家の野良着の様な穢い服装であったが、顔や形がよかったので、ただの農家の娘とは見られなかった。これは良家の子女が避難する時、殊更穢い服に着替え、姿を醜くし、万一の場合に身を護らうとしたのであるということであった。この有様は長く見るに忍びず、これは非道い、こんな事をしておいては人道上にもよくない。早く救い出さねばならないと思い、何時からここに来ているのかと聞くと、日本軍が杭州湾に上陸した昨年の十一月初めからとのことで、既に三ヵ月も経過している。 食事は洞窟の中で炊いたり、又は麓の農家で作って運んでいた訳で、これには男があたり、夜間を利用する事もあったので、遠くから見ると信号のように見えたという事が判った。

翌日軍司令部へ行って、参謀長にこの情況を報告し、至急救出法を申出たところ、すぐ同意され、早急に適当の所に収容するか、各自の家に帰すかする。また救護用の品物も送ってやろう、それまでは憲兵を時々派遣し保護するようにいわれ、その準備を始めた。

その時、私は突如北支青島へ転任を命ぜられ、心を残しながら呉山を後に出発したのである。

私は連れて行った通訳に「日本軍の幹部である。決して危害を加える様な事はしないから安心してよろしい。私は憲兵隊長である。都合によっては助け出してやるから、洞窟の中を見せて貰いたい」と穏かに話すと、解ったとみえ洞窟の中へ案内した。洞窟は実に大きいもので、天井は高く、底からは数十米もあろう。入口は天井に近く、上の方にあったので、入ると直ぐ急な坂道になり、所々に平らな場所があった。降りるかと思うと、又登るという具合で、大きな室の中に棚を吊ったような造作で、その棚に当る平らな場所に若い女と、子供と老人が一ッ杯いた。人息でムウッとし、入口からもれる光だけで薄暗く、ここに一団あそこに一群と固まり、恐怖におびえていた。私達の軍服装を見たので、寝ている者まで起き上り、中には奥深く逃げ出すもの、悲鳴を上げるものなどあって、静寂な洞内が、時ならぬ騒ぎになったが、坊さんの説明でやっと静まり、緊張した空気もだんく溶けて来た。

よく見ると、天井から雫が落ちている。通れる細道は湿気でびしょくである。中には病人も少なからずいるようで、試みに寝ているふとんの下に手を入れると、藁が敷いてあるが、その藁が水に濡れている。或る者は板を敷いていた。既ににふとんまで湿っているのも多かった。人々の顔は日の眼を見ないので、青白く、死人の様な顔色で、鬼気迫る感に打たれた。若い娘も頭髪を中年の女の様に結い、着ている着物は農家の野良着の様な穢い服装であったが、顔や形がよかったので、ただの農家の娘とは見られなかった。これは良家の子女が避難する時、殊更穢い服に着替え、姿を醜くし、万一の場合に身を護らうとしたのであるということであった。この有様は長く見るに忍びず、これは非道い、こんな事をしておいては人道上にもよくない。早く救い出さねばならないと思い、何時からここに来ているのかと聞くと、日本軍が杭州湾に上陸した昨年の十一月初めからとのことで、既に三ヵ月も経過している。 食事は洞窟の中で炊いたり、又は麓の農家で作って運んでいた訳で、これには男があたり、夜間を利用する事もあったので、遠くから見ると信号のように見えたという事が判った。

翌日軍司令部へ行って、参謀長にこの情況を報告し、至急救出法を申出たところ、すぐ同意され、早急に適当の所に収容するか、各自の家に帰すかする。また救護用の品物も送ってやろう、それまでは憲兵を時々派遣し保護するようにいわれ、その準備を始めた。

その時、私は突如北支青島へ転任を命ぜられ、心を残しながら呉山を後に出発したのである。

この証言は遺体埋葬活動でよく知られている紅卍会が他にどのような活動を行っていたかの一端を示す点、また第十軍の杭州湾上陸時点ですでに日本軍の悪評が伝わっていたらしいことを示す点で興味深い。もちろん、ここで保護される手筈になっていた女性たちがその後どのような運命をたどったかについては、不明である。