今回は文学少女の育成に大いに貢献したとされる『花物語』の著者、吉屋信子です。

作家林真理子の母親をモデルにした『本を読む女』の中には次のような著述があります。

万亀の本棚の中で、蕗谷虹児の切り抜きの下、特別の場所に並んでいるのは、吉屋信子の『花物語』と、樋口一葉の「たけくらべ」、そして吉田絃二郎の「小鳥の来る日」などである。(中略)「花物語」の表紙は、アールヌーボー風の鈴蘭の絵だ。この本を万亀は、学校の教科書を読むときのようにきちんと音読をする。すると目元がしだいにうっとりとほころんでくるのだ」(『女学校と女学生』稲垣恭子著)

大正時代、女学生の新しい世界を創り出した吉屋信子が、21歳で夢二と初めて出会った頃と、14年後に再会した時のエピソードを紹介します。

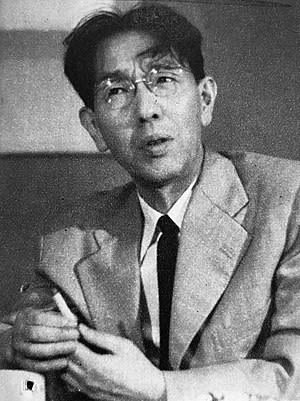

■吉屋信子

*『竹久夢二』竹久夢二美術館(石川桂子学芸員)監修(河出書房指新社)の「竹久夢二」より

(注)本文は、吉屋信子が『私の見た人』(1963年(昭和38)、朝日新聞社)に掲載したものです。

宵待草

………待てど暮らせど来ぬ人を……宵待草のやるせなさ……。竹久夢二(本名茂二郎)がその郷里岡山の旭川の川原に咲く月見草をながめての詩はいまもうたわれている。

竹久夢二描く絵は少女のころの私に甘露のごとき抒情の滋味(じみ)を与えた。夢二の絵に夢見心地になったひとは私ばかりではないはずだ。

雑誌<少女の友>に連載される夢二の<露子と武坊>の絵物語を私は毎月待ちかねた。絵に添えられるその文章も匂うように私を魅惑した。三色版の口絵も夢二のが多かった。角兵衛獅子の少年が夕空に富士の浮ぶ道を歩く姿。巡礼姿の少女が秋草のかたわらの石に腰かけてうつむく笠の下の可憐な顔……曲馬団の哀しきピエロと玉乗りの少女。私はいつまでも食い入るようにそれを見入った。

<女学世界>の口絵やさし絵は若い女の姿だった。顔の半分が目のような大きな大きな目。その手がまたばかに大きい。この人体のアンバランスの描き方が不思議な魅力を備えていた。これが夢二式美女として全国的にたくさんの陶酔者を持った。

ある時の口絵に珍しく風景の水彩画が出た。それは奈良の郊外のくずれかかった築地のほとりに群がり作葉鶏頭だった。そのほのさびしい古都の片すみの風物の美しさに夢二特有の抒情が満ちあふれていた。そして文章が添えてあった。……。「ぼくがこの写生をしていると時雨が降った。絵の具がにじむと困ると思うと、うしろからそっと傘をさしかける手があった。振返るとそれは袴姿の奈良女子高師の生徒だった」……

その傘をさしかけた女高師生もさぞ美しい人かと想像したが、あるいはそれは夢二御幻想のフィクションだったかも知れない。

夢二は抒情画家でそして詩人で歌人だった。歌集<昼夜帯>を刊行している。また時には絵の傍に即興の俳句さえ添えた。洗い髪を櫛巻きにした下町風の美女がしなやかに両手をあげて簾(すだれ)を巻き上げる姿態を描いた傍に――たをやめの巻けばかなしき青簾――少女の私にはそれが世にもすばらしい句に思えてひどく感動してしまった。

夢二式の大きな目に憂愁をたたえた美女は近代的の浮世絵だった。そこにあふれる抒情と感傷、そしてデカダンの日本的情緒の匂いもこもって、若い世代のひとを引きずやまなかった。

その竹久夢二が<私の見た人>となったのは大正四年の夏のある日だった。

夢二はそのころ、呉服橋外に<港屋>という小さな店舗を開き、自作の版画、千代紙、絵入り巻紙と封筒、夢二図案の半衿などを売っていた。だが私はそれを買いに行ったのではない。と言って夢二先生のお顔をひとめ拝みたいというファン心理でもなかった。

目的は店主の夢二にでなく、夢二がそのころ、婦人之友社発行の<新少女>という少女雑誌の絵画主任を勤めていたので、私はある大望を抱いた。<新少女>に採用されたら夢二にさし絵を描いてもらってと、まったくとほうもないそれこそ夢見る娘だった。というのも私は女学校に居た時に<少女世界>への投書から抜擢されて短編の少女小説を掲載されたこともあり、勝手な自信を持っていたのだった。

その少女雑誌の投書時代から東京の女学校の投書家たちと文通していた。そのひとたちと東京へ出ると会っていた。その文学少女グループのニ、三人は夢二を知っていた。港屋で買物のお顧客さまだった。その友だちが夢二経営の港屋へ私を連れて行くという。私はその友だちに大望を打明けず、ともかくいちど夢二を見てから考えることとして付いて行ったのは、とても暑い夏の日だった。

港屋にて

港屋は小さい可愛ゆい店だった。店の上に小さい二階がつき、店の屋根に<港屋>と夢二風の看板が出ていた。

店に夢二は居なかった。店番の女のひと、それは奥さんでなく雇われている年増の女性が一人すわっていた。友だちはその人ともおなじみらしかった。「もう先生がいらっしゃるころですよ」と言われて待つことにした。

まもなく炎天の街路を歩いて店へはいってくるその姿が見えた。黄いろい上布に素足に下駄、帽子なしで髪を長くのばしたそのころの画家らしい頭髪のスタイル、肩幅のひろいがっしりした身体つき、大きな顔の色は黒く目はぎょろりとしてたくましい……夢二だと直感した……この抒情画家はけっしてか細き優男ではなかった。

友だちは私をかつての少女雑誌投書仲間だと言い、そして文学雑誌の投書家だなどと紹介の弁を振った。

「文章世界であなたのを読んだよ」

夢二にそう言われて私はびっくりした。私は女学校上級のころから少し前までその雑誌の投稿家だった。

「ぼくも昔は中学世界のコマ絵に投書してたからね。いまでも投書欄読む習慣があるね」<文章世界>の私の投稿文を読んだと言ったのはこの竹久夢二と、あとでは岡本かの子夫人だった。私はちょっと感激してしまった。

まもなく苺の氷水が私たちの前に運ばれ、夢二は真っ先にサクサクと音立てて匙を口に運びつつ「昨日は婦人之友社のテニスコートでテニスしたが汗を流したあとは愉快だね」と言った。

私はじぶんの待望の<少女小説>の一件を言出そうかどうしようかと、ひそかに夢二を打診する気持ちで思い迷いつつ氷水が溶けてゆくのを見詰めていると……

「ぼくたちのいまやってる<新少女>は、今までの実感的な少女雑誌とはまるでちがったやり方でゆきたい、大いに闘うつもりなんだ」

その夢二のふいに言い出した言葉に私は愕然とした。外の少女雑誌が<実感的>という意味はどう解釈すべきか……それは<卑俗>と同意語なのであろうか?ともかく高き理想を掲げる編集方針らしい。私はおびえた。そしてついに目的の話を持ち出すのをあきらめることにした。

そこへ夢二の著書を出す話らしく出版社の人が訪れたので私たちは帰ることにした。「またいらっしゃい」と私たちに愛想を言われたが、それきり私は行くこともなかった。夢二を見た。それでもうたくさんだった。

その翌年の春、私は<少女画報>に<花物語>の第一編鈴蘭が採用されて少女小説の舞台を得、やがて大阪朝日新聞に懸賞長編連載、そして、年月が経った。もう暑い日の港屋の店頭のことなど遠い日のたわけたことのように忘れていた。すでに港屋も失せていた。

その間に夢二のうわさは時として伝わった。それは絵の話より女性関係の事だった。奥さんと離婚とか、女子美術の生徒の美貌のひとと悲恋とか、そして山田順子(ゆきこ)(のち徳田秋声の愛人)といっときの恋愛、そのために今までの同棲者兼モデルのお葉さんと別れたとか、夢二時は久遠の女性の青い鳥を追っているようだった。もうそのころは夢二の全盛期は去っていた。その抒情画は時代のテンポからズレてしまった。けれども私たちの少女の日の追憶の押し花のようには残っていた。

それからのある時、新聞の求人広告に「親一人子一人の家庭の家政婦として着実な婦人来談。市外松沢村字松原、竹久夢二」というのが出ていたと、むかし夢二ファンだった人が私に語った。

夢二はそうした生活なのだった。

そして――やがて、はからずも私は夢二にまた会った。

「平戸懐古」の絵

昭和六年春、新宿のある小さい百貨店で竹久夢二の個展があるのを知った。それは近日夢二が外遊するその旅費のために催されるのだと報じられた。

私はその画家の絵から受けた抒情の甘露を吸った日を忘れかねて、かつはあの過ぎ去った遠い日、港屋の店でイチゴの氷水をごちそうになったこと、そして文章世界の投書欄で私のものを読んだと言われた感激……それに酬いるために、一枚の絵を買ってこの画家へのお餞別に代えたいと思った。

その百貨店は……今とちがうその当時のいささか場末の感のある新宿らしくまことにごみごみしたほこりっぽい入口で、そのはいるとすぐ横手の光線の足りないような倉庫めいた殺風景な一室が夢二の個展の会場だった。

灰色の壁に三方ずらりと掛けならべてあるのはいわゆるパン画、力作を見せるためでなくただ売るためにのみ制作されたらしい水墨淡彩の小幅(しょうふく)が仮表装で押し並んでいた。そこにはもうかつての夢二の繊細な線は失せて文人画のような淡白な白筆だった。同じ画題のものが多く、なかに麦の穂を二三本描いただけで余白を多く残したのに、やはり棄てがたい余韻がある気がした。小幅一本はたいてい五十円平均だった。

私はその麦の穂の一軸を買約して、会期終了後届けてもらう住所を百貨店の伝票に書き代金を払った。会場のゴタゴタした一角にそうしたテーブルと店員が一人居た。

私は会場を出て正面入口はからはいって来る客たちの間をすりぬけて舗道へ向かう時、うしろから私の名を呼ぶ声がした。振り向くとそこに竹久夢二が追いかけて来ていた。

「ありがとう、ほんとにありがとう」と夢二は言った。私はいつのまにその人が私を見つけたのか、買約したのを知ったのか……あの会場に夢二が居たのを知らなかった。私はあわててまごまごとお辞儀した。私の傍へ寄ったその人は「さかんに書いていられますね」と真顔で言う。わたしはまたお辞儀して足早に逃げ出してしまった。

買約伝票にしるした名で女の小説家と知ってか、それとも港屋をむかしたずねた文学娘を思い出してか……まさか、それとも文章世界の投書の名の記憶か……なんだかわからなかったけれども夢二その人の変貌には本当に驚いてしまった。あの港屋の店頭で初めて見た華やかな盛名の夢二の顔は今はしぼんだように小さく黒く、どこかやつれてしわばみ、鼻下に黒いチョビひげ、体格もやせて黒い服に小ぢんまりと……ただギロリとした目におもかげが宿っていた。私はいっとき感傷に打たれて舗道をたどった。

夢二がアメリカからフランスへ貨物船で渡ったとかドイツをさまよい空腹のあまり倒れたとか伝えられて日本へ帰ったのは1年後だった。

富士見高原の療養所で孤独の病人となって死去、行年五十一と新聞に訃報が出たのはそれから2年後の昭和九年の初秋だった。

私の買った麦の穂は戦災で失せたが、戦後に私が画商から手に入れたのは、これぞ夢二のかつての繊細な筆の色彩に満ちた「平戸懐古」の小幅だった。

これはつい先年刊行の夢二遺稿の口絵にも使われた。青い海と岬の白壁の土蔵の遠景に平戸の遊女が洋傘を持つエキゾチックなオランダ船渡来の港への幻想図、夢二ならではのものである。

雑司が谷霊園にあった「竹久夢二を埋む」と彫った墓石は戦後、無縁仏として整理される寸前に、有名だった抒情画家の筆とやっとわかって、にわかに<史跡>の標示が立てられる悲喜劇が生じたと伝えられる。(完)

※吉屋信子(よしや のぶこ):1896年(明治29)1月12日 - 1973年(昭和48年)7月11日)1920年代から1970年代前半にかけて活躍した日本の小説家。初め『花物語』(1916年)などの少女小説で人気を博し、『地の果まで』(1919年)で文壇に登場。以後家庭小説の分野で活躍し、キリスト教的な理想主義と清純な感傷性によって女性読者の絶大な支持を獲得。戦後は『徳川の夫人たち』が大奥ブームを呼び、女性史を題材とした歴史物、時代物を書き続けた。同性愛者であったと言われており、50年以上パートナーの千代と共に暮らした。(wikipediaより抜粋)

吉屋信子 - Wikipedia

1914年(大正3)10月1日に日本橋呉服町(現八重洲)に開店した「港屋絵草紙店」

蕗谷虹児記念館(新潟県新発田市)

蕗谷虹児記念館(新潟県新発田市)