遊びの友 N君に捧ぐ 6月20日

今、ここバースは冬の到来を感じる季節です。

私の住むアパートメントの中庭には落ち葉が舞い降り、時折ストームの続く日々があります。夜は5℃前後に冷え込むこともあって、ホットカーペットは欠かせません。それでも、昼間は20℃前後まで上がり、天気の良い日は快適な気候です。

今から一月程前の丁度落ち葉が舞い始めた頃、N君の突然の訃報が届きました。

彼とはこの一月に帰国した折りに会っており、その時、彼は元気そうで、名古屋に集合してくれた他の友たちを含め四人で飲み、語り合い、楽しい時間を過ごしたものでした。連絡をくれた友の言葉によれば、彼はそれからひと月弱の二月に亡くなったとのことでした。

今想うと,あの時既に死期を自覚していた彼は、我々に会うためにわざわざ東京から来たのだろうか。

憶えば、私が彼を知ったのは、大学に入って間もない頃です。

彼は大阪出身で、背が高いハンサムボーイでしたが、気取らないひょうひょうとした振る舞いと、ひと懐っこい笑い顔のためか、親しみを感じ、声を交えるようになりました。

当時、彼はマンドリンクラブとバイトに明け暮れ、授業ではあまり顔を会わせることはありませんでした。

当時の彼の逸話として覚えているのは、成人式に友たちと献血に出かけた際、彼はアルコールが検出されたため、献血を拒否されたことです。みんなでそれを話題に大笑いした記憶があります。それは彼の当時のの生活の有様をしる逸話として鮮明に記憶されています。

当時の彼の逸話として覚えているのは、成人式に友たちと献血に出かけた際、彼はアルコールが検出されたため、献血を拒否されたことです。みんなでそれを話題に大笑いした記憶があります。それは彼の当時のの生活の有様をしる逸話として鮮明に記憶されています。

その後専門コースに入った折り、彼は私と同じ民事訴訟法のゼミに入ってきました。

そのゼミは司法試験を目指す仲間が多いところでしたので、マンドリンクラブとバイトに明け暮れていた彼が入ってきたのには、少し驚きました。

そのゼミでは、私は彼とペァーを組んで研究テーマに取り組むこととなり、彼とは一層親しくなることとなりました。彼は最小の努力で最大の結果を得ようとする要領の良いところがあり、私と正反対の研究態度でしたので、その点では見習うべきところも多く、彼の影響で楽をしたところもあり、楽しい研究仲間でした。

当時、我々の仲間で、ガールフレンドがいたのは彼だけでした。その点、青春を一番謳歌したのは彼ではなかっただろうかと思っています。

当時、我々の仲間で、ガールフレンドがいたのは彼だけでした。その点、青春を一番謳歌したのは彼ではなかっただろうかと思っています。

そのガールフレンドと彼との逸話は、彼から後々話を聞いたり、相談を受けたりしたこともありました。彼にとっては、その頃が一番楽しくもあっただろうし、人生の中での一番の思い出ではなかっただろうか。

彼との付き合いは社会人になってからも続き、むしろだんだんと多くなりました。彼は東京の半官半民の公庫に就職し、最初は前橋支店の配属となり、私は地元の役所に務めることとなりました。

彼が前橋支店にいる頃、この一月に集まった友たちと、彼の宿舎を起点に尾瀬を旅したのは楽しい思い出です。

彼は生粋の都会人でタバコと喫茶店がないと生きていけない人間で、尾瀬沼に入っても、喫茶店がないかと、探すような変人気質の持ち主でした。

その後も、その仲間たちと伊豆七島の式根島を旅したのも楽しい思い出です。

私は,その他にも、彼の計らいで、伊豆七島の三宅島、下田と楽しい旅をしています。

私も彼を渥美半島でのキャンプに誘ったことがあり、その際には、私の実家に彼を泊めたこともありました。私の亡き母を知る数少ない親友でした。

そして、その他にも彼には感謝しなければならないことがいくつかあります。

それは、私が名古屋の役所勤めということで、しばしば東京の霞ヶ関へ出張の機会があり、その度に公庫の本店勤めとなっていた彼が,東京を案内してくれたことです。

公庫の給与は高く、また彼は独身貴族ということで、私を赤坂の料亭や、当時有名であった料理人道場三郎の店などの高級料理店を案内してくれました。薄給の公務員では行けないようなところばかりでした。

また、仙台支店にいた折りには、たまたま私が仙台市役所へ出張の機会があり、その時には、仙台の夜のネオン街を案内してくれました。

そして、最近では、私が退職して間もない頃、私の写真がサライ風景写真大賞に入選し、東京で展示会が開催された折り、彼は喜んで飛んで来てくれました。

振り返ると彼との思い出はたくさんあり、ここに印したのは、その一旦にすぎないものです。

そして、最近では、私が退職して間もない頃、私の写真がサライ風景写真大賞に入選し、東京で展示会が開催された折り、彼は喜んで飛んで来てくれました。

振り返ると彼との思い出はたくさんあり、ここに印したのは、その一旦にすぎないものです。

そう言えば、美食家の彼は50歳の頃、大腸がんを煩い手術したことがあり、その時は早期発見であったため、その後も元気に暮らしていたようでした。

そして、正真正銘の独身貴族を貫いた彼は、彼の人生プランの下、55歳にして早期退職し、悠々自適の暮らしを続けていました。そして、数年前母親を亡くし、彼女を比叡山に永代供養をお願いし、安心したと言って、その帰りに名古屋によったことがありました。

その折りには、私は、友たちを名古屋に呼んで、みんなで彼を慰めたことがありました。

その時、彼は、嫁いでいるお姉さんを除けば、正に天涯孤独の身になったのでした。

彼の人生はどうであったのだろうか。

私はその一端を知る一人ではありますが、彼が死ぬ間際に感じた念いは、どんなものだったのか、当然知る由もありません。なぜなら彼はいつも、私たちに人懐っこい笑い顔を見せていたからです。この一月に会った折りにも同じ振る舞いでした。

私は、そんなことに想いを巡らしながら、翌日シティの街を散策していました。

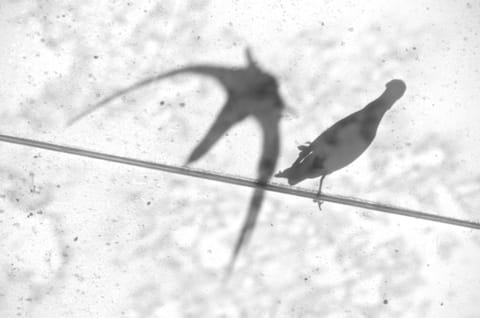

街中には、人々に混じって、かもめたちも、いつものよう楽しげに飛び回っていました。私はあのかもめたちの中に、彼がガールフレンドであったあの彼女とともに楽しげに飛び回っているような気がしてなりませんでした。

正真正銘の都会人であった彼は、この街でも、あの尾瀬での時と同じように、喫茶店を探しまわっているのだろうかと、ふと思い、思わず笑みがこぼれてしまいました。

そして、カフェテラスでコーヒーを飲みながら想いを巡らしていると、一羽のかもめが私のテーブルの近くに舞い降りてきました。

そして、カフェテラスでコーヒーを飲みながら想いを巡らしていると、一羽のかもめが私のテーブルの近くに舞い降りてきました。

私は思わず、「よう、N! コーヒーでも一緒に飲もうか!」と、心の中で声をかけていました。