私は、約40年前に大学を卒業して、富士フイルムに入社しました。

富士フイルムの当時の入社時研修は相当厳しく、

社会人になったばかりの学生にとっては強烈な体験でした。

ほぼ合宿状態で、3ヶ月間、

座学、実験、実習、討論、発表、総括、を繰り返しやります。

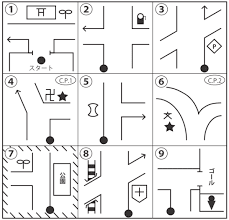

その中でのクライマックスが、『歩行ラリー』というプログラムです。

『コマ地図』という断片的な地図だけを手掛かりにして、街の中を歩き回り、

目的地に目標の時間内に到達する事を競います。昼も夜もやります。

研修は、チームを作っての厳しい競争です。

富士フイルムの当時の入社時研修は相当厳しく、

社会人になったばかりの学生にとっては強烈な体験でした。

ほぼ合宿状態で、3ヶ月間、

座学、実験、実習、討論、発表、総括、を繰り返しやります。

その中でのクライマックスが、『歩行ラリー』というプログラムです。

『コマ地図』という断片的な地図だけを手掛かりにして、街の中を歩き回り、

目的地に目標の時間内に到達する事を競います。昼も夜もやります。

研修は、チームを作っての厳しい競争です。

その時のチーム 『C4グループ』 の8人が、最近、毎年集まるようになっているのは既報の通りです。

チームは混成で、文系は私だけ。後の7人は全員理系でした。

配属された後は、私との仕事上のつながりも全くありませんでした。

毎年東京に集まって、当時の『歩行ラリー』の再現をしていましたが、

今年もその季節になりました。

まずは、『歩行ラリー』について、やや読みにくいですが、

下記の説明をご覧ください。

**********************************************************************************

“コマ地図”と呼ばれる特殊な地図にしたがい、指定されたチェックポイントを指定された速度で歩いて回る歩行ラリーは正確さを競うゲームです。

単なるレクリエーションではなく、あくまで組織風土の改善やチームワークの醸成に応用することを主なねらいとして実施されるため、勝ち負けより、チームとしていかに良い成績を上げるかが重要視されます。

40年ほど前、歩行ラリーを活用した“野外研修”を初めて開発したのは、組織変革の実践者として名高い元ソニー常務の小林茂氏でした。ソニーの厚木工場長時代に、マネジメントサイクルの体験学習として歩行ラリーを実践。これがQC活動のきっかけとなり、生産現場と研究開発が一体となって活性化した組織改革の事例はよく知られています。

コース設定やチェックポイントの数などにルールはありませんが、通常は5~10ヵ所のチェックポイントを数㎞間隔で設置します。

40年ほど前、歩行ラリーを活用した“野外研修”を初めて開発したのは、組織変革の実践者として名高い元ソニー常務の小林茂氏でした。ソニーの厚木工場長時代に、マネジメントサイクルの体験学習として歩行ラリーを実践。これがQC活動のきっかけとなり、生産現場と研究開発が一体となって活性化した組織改革の事例はよく知られています。

コース設定やチェックポイントの数などにルールはありませんが、通常は5~10ヵ所のチェックポイントを数㎞間隔で設置します。

歩行ラリーでいい成績を上げるためには、与えられた情報を的確に捉える分析力と、目の前の事実をよく見て行動する状況判断力、実行力が求められます。

歩行ラリーは、原則として2回実施するのがポイント。参加者は1回目のラリーで、次のような問題を起こすことがよくあるからです。

・思い込みで行動する/地図や指示書をよく見ない/勝手な解釈をする

・道に迷って不安になる/焦ってミスを重ねる/ルールを忘れる

・自信をなくして人に頼る/人の行動を責める

・道に迷って不安になる/焦ってミスを重ねる/ルールを忘れる

・自信をなくして人に頼る/人の行動を責める

こうした失敗とその原因を振り返り、各チームが発見した事実情報を共有した上で、2回目のラリーに挑戦します。

業務に例えれば、まさにチーム全員でマネジメントサイクルを回すという成功体験そのものでしょう。組織が活性化され、パフォーマンスが改善されていくプロセスを、楽しみながら疑似体験できるところに、歩行ラリー研修ならではのメリットがあるといえます。