前記事から続く。

ここからの記事も必要に応じ、ヤマレコの記録をご参照下さい(下記URL)。

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-398712.html

16:42 泉福寺出発

本来であれば、前記事で記載した、旧駿河国と旧伊豆国の境「境川」沿いを第18番宗徳院に向かうのが色々な意味で正解なのであろうが、宗徳院までの距離は1.5Km弱で、17:00迄に着けるかどうかギリギリである。今回は已む無く、前回も歩いた直線ルートを行くことにしてしまった。伊豆八十八ヶ所を歩かれる方は境川沿いのルートをお勧めする。

↓泉福寺北西の角から寺全景を写す。

↓交通量の多い県道140号線沿いの宗徳院の案内看板

↓上記案内看板を左折し境川に当ったところにある寺標石。このお寺も伊豆八十八ヶ所の札所であることを大事にされておられる。

↓源頼朝が伊豆蛭ヶ小島に配流中、三嶋大社に百日祈願を行った際、ここで足の痛みを除く願掛けをしたとの謂れがある。その謂れに基づく「頼朝の祠」

この頼朝の三嶋大社百日祈願に関し、三島各所にその所縁の場所があるが、三嶋大社北東6‐7百メートルにある「浄土宗 天主君山 現受院 願成寺」は、その頼朝百日祈願の宿舎であったと言う。韮山蛭ヶ小島と三嶋大社の距離は10Km少し、壮年男子の足で片道2時間である。百日祈願という一種の修行的祈願であれば、徒歩で行うのが当然であろうし、韮山‐三島を一日で往還するのが常道であろう。

そういう意味では、願成寺を宿舎として百日祈願を行ったともとれるこのお寺の口伝は些か腑に落ちないが、これはこれである意味真実なのかもしれない。即ち、頼朝が願成寺で休憩したり場合によって泊を採ったのは、京都と関東を往き来する頼朝信任の武者達との邂逅、情報交換の場の設定であろう。

頼朝の篤い信心から言って三嶋大社百日祈願そのものが芝居であったとも思えないが、本来の祈願だけが目的であればここまで喧伝する様なことは無かったのではないか? 普通は己の心の中だけに留め他人には黙して行うものであろう。頼朝としては、祈願本来の目的は果たしながら平氏の息の掛かった連中を欺く必要があったことは想像に難くなく、そのためのカモフラージュにも利用したとうことではなかったのかと考える。又、そういう意味で、韮山と三嶋大社を結ぶ道沿いにその痕跡を示す謂れの場所が多く残っているのも、ある意味自然と言えば自然である。

↓この境川に架かる橋は通称「頼朝駒爪の橋」と言うらしい。上記「頼朝宮」にある説明石盤によると、「参道入口の小川にかけられたる石橋の中央に馬蹄形の径十五センチほどのくぼみあり これ頼朝当山本尊に日参の折乗馬ひざまずきて倒れたる跡なりしと伝えしも昭和初年頃石橋の修理の為下石となり更に平成八年境川改修事業によって今は見ることを得ず 平成十二年秋季彼岸 宗徳院二七世心戒季晟?代」となっている。内容はさて置き、頼朝との縁の深さを言っておられるのであろう。

16:56 第18番 龍泰山 宗徳院(りゅうたいざん そうとくいん) 到着

17番泉福寺から14分 1.3Km(地図距離ソフト)

↓瀟洒な、江戸時代の豪商の別宅を思わせる山門である。少し青みががった色の御影石の寺標石も風雅である。

↓山門左脇に、当寺沿革概要が刻まれている黒御影の石盤が据えられている。

↓境内に入って左側にある六地蔵様の社。檀家向け建物の壁の前である。写真は本堂側から写したもの。比較的新しいがきちんと丁寧に祀られている。

↓本堂である。下記で書いている理由により帰り際に写したため殆どシルエットだけの写真になってしまった。

↓本堂正面。

↓庫裏の玄関。向島の料亭の玄関の様な洒落た佇まいである。

↓山門入って左側に古い墓石が整理されてきちんと祀られている。

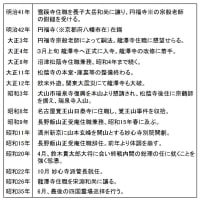

さて、お寺の沿革について簡単に確認しておこう。基本は上掲写真の石盤の記載内容とし、「三島市誌」等も参考として記載する。

なお、三島市の公式HPの中に【トップページ > 市の紹介 > 地勢・歴史 > 三島アメニティ大百科 > 目次 > 寺院 】と入っていくと、三島市内の主な寺院が紹介が掲載されている。当院も載っているので参考までにURLを載せておく。因みに17番泉福寺は載っていない。

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/amenity/rekishi/jiin/jiin.htm

・ 山号 龍泰山

・ 本尊 延命地蔵菩薩

・ 宗派 曹洞宗(古くは真言宗)

・ 草創 延喜年間(901-23年)

-石盤には『僧空海(弘法大師)に依り創建』となっている。

・ 中興開山 天正三年(1575年) 韮山昌渓院六世 麒庵東麟 曹洞宗に改宗。

・ その後 文化十一年(1814年)に火災に罹り全焼、文書・寺宝焼失。

-石盤には『不思議にも本尊延命地蔵菩薩は難を逃れ今も現存す』となっている。

文政六年四月(1823年)十七世本樹の代に本堂再建。

昭和二年 庫裏建立

昭和四十七年 現本堂の再建

昭和六十年 現書院庫裏の再建

平成九年~平成十四年 境川河川改修事業に伴い、駒爪の橋、山門の改修、外壁整備

・その他 (1)中興開山時の謂れ

-石盤には『天正年間の初期、甲斐武田の家臣 道乗・道吉二人当地に逃れ、土地の

開拓事業に専念せしも、追手の急を知り当地境内に於いて相自刃せるを、同年三月、

韮山村南条昌渓院第六世麒庵東麟大和尚を請し、両人の菩提を弔うため、荒廃せる

堂宇を再興し開山禅師となり寺を曹洞宗と改む』とある。

(2)源頼朝との縁

-上記「三島アメニティ大百科」によると、「源頼朝が永暦元年(1160年)3月、蛭ヶ小

島に配流されてから、治承四年(1180年)伊豆に挙兵するまで、100日間の祈願を立て、

三嶋大社に日参するとともに、この寺の本尊、延命地蔵菩薩を旗挙げの祈願仏として

日夜詣でました。本尊の横に源頼朝の木像、参道に祠があります」と記載されている。

(ブログ主注)

上記お寺の紹介石盤には、治承四年八月の旗揚げから十月の鎌倉入りまでの間に

百日祈願を為したと読めるが、歴史的事実ということであれば、上記「三島アメニティ大

百科」の記載の方が論理的には正しい。ただ、百日祈願をした主体、即ち「主語」が、

お寺のご住職もしくは頼朝の近親縁者だとすれば、十分に有り得る話である。

三島市東本町の法華寺、同川原ヶ谷の願成寺と、同市内では頼朝との縁を語る寺が幾つかあるが、恐らく頼朝公の像まで安置しその御霊を祀っているのは宗徳院のみである。

江戸時代後期から日本の近代化が進み、観音巡礼や四国写霊場遍路などの寺社詣でが盛んになり、源頼朝との縁は言わば物見遊山・観光のネタとして注目を引くことになることは疑えないが、それを差し引いても、勢いのある曹洞宗布教活動の中で、頼朝との機縁を守り、強くその関係を表出しているのはそれなりの思いと自負があるということなのであろう。

前記事の「廃愛染院」の項で記載したが、頼朝の三嶋大社百日祈願はそれ自体のセンシリティはあったはずで、その途中、富士の湧水が流れる清き清流沿いの道を歩んだことは充分考えられる。歩き遍路をしてみると判るが、美しい清流は熱くなった躰にとって視覚だけでも大変心地良いものであり、暑い時期だと尚更である。

お寺としてきちんと頼朝の御霊を祀る責務を果たそうとされたのか、或は檀信徒の里人が強く臨んだのかは今となっては知る由もないが、このお寺は850年の長い間、寺の命運が転変する中でも頼朝との機縁を大事にして来られてということであろう。

さて、少ししつこいかも知れないが、ここでも16世紀の伊豆における曹洞宗の展開に触れざるを得ない。

『第4回 その② 2014-01-21 第14番 慈光院 第15番高岩院 國清寺』の記事の中の「慈光院」の項でもふれたが、16世紀初頭には、後北条氏 伊勢長氏の伊豆支配が強化される中で、韮山地区で有力武家層の曹洞宗化の流れが定着化したと考える。

元々曹洞宗は、旧来仏教(伊豆では真言宗が主流であるが)の空白ゾーンを埋める形での布教・組織活動がメインであったと言われている。名刹、鎌倉仏教が入り乱れる都市部では中々布教の実が上げにくいとされていたが、ここ三島では、強力な「幻通派」のパワーと後北条氏のバックアップとが相俟って、街の近傍まで新興宗派曹洞宗が拡大して来たということであろう。

↓下図は、現在存在する三島市内の曹洞宗寺院である。

天正年代の初頭、伊豆は後北条氏四代 北条氏政〔当主在位 永禄二年(1559年)~天正八年(1580年)〕の時代である。氏政在任中は、永禄三年(1560年)の上杉謙信による北条攻め、永禄十二年(1569年)の武田信玄による北条攻め等、戦国時代ならではの戦いもあった。

特に、武田氏との関係は、同盟を結んでは切れ、又結びと非常に複雑で、とりわけ永禄十一年(1568年) 信玄による駿河今川領国への侵攻が開始され(駿河侵攻)た以降は、基本的には伊豆・駿河の国境(正に宗徳院のあるこの境川)を挟んでの敵対関係が続いていたと考えるべきだろう。

確かに、この時期東国は、上杉、織田、徳川そして後北條と非常に複雑で、微妙な軍事バランスの中で猫の目の様に同盟・反目が繰り返された。何れも生き残りを賭けた凄まじい政治戦略戦が展開されていたということであり、信義・信頼などという言葉とは対極の世界が展開されていたと考えるべきであろう。

以前の記事『第3回 前半その② 2013-11-17 発端丈山 畠山国清の乱』の後半で、駿河湾を挟んでの武田水軍と北条水軍の攻防について少し触れたが、後北条にとっては、武田が駿河の支配を強めようとすればするほど敵対関係は強まったはずである。

ここで、参考までに『韮山町史』に収録されている武田信玄の駿河・伊豆侵攻の記録を、表題のみであるが列記しておく。〔『韮山町史』第三巻下 「後北条氏の支配」第十節 武田信玄韮山を襲う〕より。

永禄12(1569年).6.2 武田信玄 豆駿境を襲う (甲陽軍艦)

永禄12(1569年).7.2 武田信玄 三島韮山を襲う (信濃寺社文書)

武田信玄書状写 玉井石見守宛

永禄12(1569年).12.10 甲州表敵討取りの感状 (宇野文書)

北条氏虎印判状 宇野宛

永禄13(1570年).5.22 畑毛西原小屋攻撃の敵軍を退ける (西原文書)

佐野(北条)氏忠感状 西原源太宛

元亀元(1570年).8.12 越後の上杉謙信に出馬を要請する (前田家文書)

北条氏政書状 北条高広宛

元亀元(1570年).8.12 韮山城下の戦況報告 (前田家文書)

山角康定書状 北条高広宛

元亀元(1570年).8.13 武田信玄の韮山城攻めを報ずる (上杉家文書)

大石芳綱書状 山孫宛

永禄13(1570年).9 武田信玄 三島・韮山を攻める (甲陽軍鑑)

氏政 信玄 三島対陣

元亀 2(1571年).1.3 駿河国深沢城主北條綱成に降伏を勧告、

韮山近辺残す所なく放火 (群書類従)

武田方寄衆矢文写 北條綱成宛

(以下引用省略)

上記 元亀元(1570年).8.13付 大石芳綱書状「武田信玄の韮山城攻めを報ずる(上杉家文書)」では、「韮山町史」の解説として以下の内容が記載されている。

「・・また、信玄が黄瀬川に本陣を置き韮山を攻め立てたので、現在の沼津-韮山間は黒土(焼土)と化そうとしているかなり緊迫した事態も読み取ることが可能である。」

その後、伊豆は、後北條と武田との「甲相同盟の回復(1571年)」や、織田、徳川、武田をめぐる複雑な軍事バランスの中で、微妙な小康を保つ。更に元亀四年(1573年)、武田信玄が京に上る途上で発病、軍は信濃に戻り、信玄は同年信濃で逝去。そして天正三年五月、武田は長篠の戦いで致命的な敗退を喫し勢力を大きく削がれ、伊豆における武田の脅威は大きく後退することになる。

なお、あくまで参考までに、同『韮山町史』に面白い古文書が掲載されているので、表題だけであるが紹介する。〔『韮山町史』第三巻下 「豊臣秀吉の小田原攻め」第一節 北條氏政徳川家康と和議を結ぶ〕より。

天正10(1582年)10.13 信濃忍者の駿河侵入を報ずる (諸州古文書武州)

北條氏規書状 吉田新左衛門宛

この中で、手紙の主北條氏規は、忍者のことを「すつは」とか「しのび」という呼び方をして、警戒を怠るなと言っている。

話を戻すが、正にこの頃(1575年頃)、お寺の沿革概要で記載した様な、政治的色合いの強い事件が起ったと書かれているのである。

この「甲斐武田の家臣 道乗・道吉二人」が果たして本当は何者なのか?、誰に追われて、又、何のために、後北條と武田の38度戦ともいうべきこの駿河と伊豆の国境の微妙な場所にいたのか、真に玄妙な話である。

今となっては何も判らないが、寺伝の書きぶりは、彼らが、当時最先端と言われている武田の土木技術を以って、在郷武士・郷人らの信頼を得ていたのではないかと思わせるものであり、仮に武田方の工作員であり追手は後北條の手の者であったとしても、追善の供養は欠くことが出来ないと心から思ったと言うことであろう。

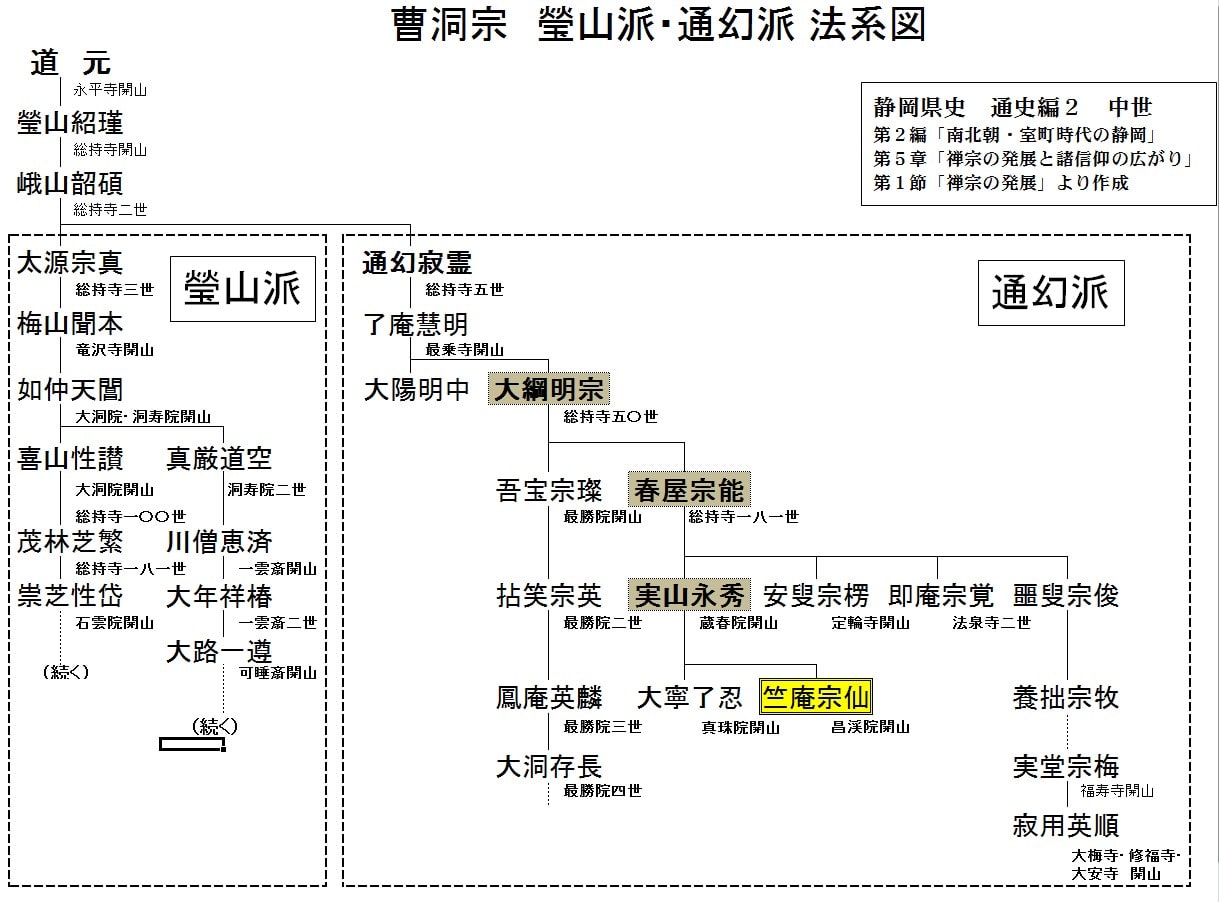

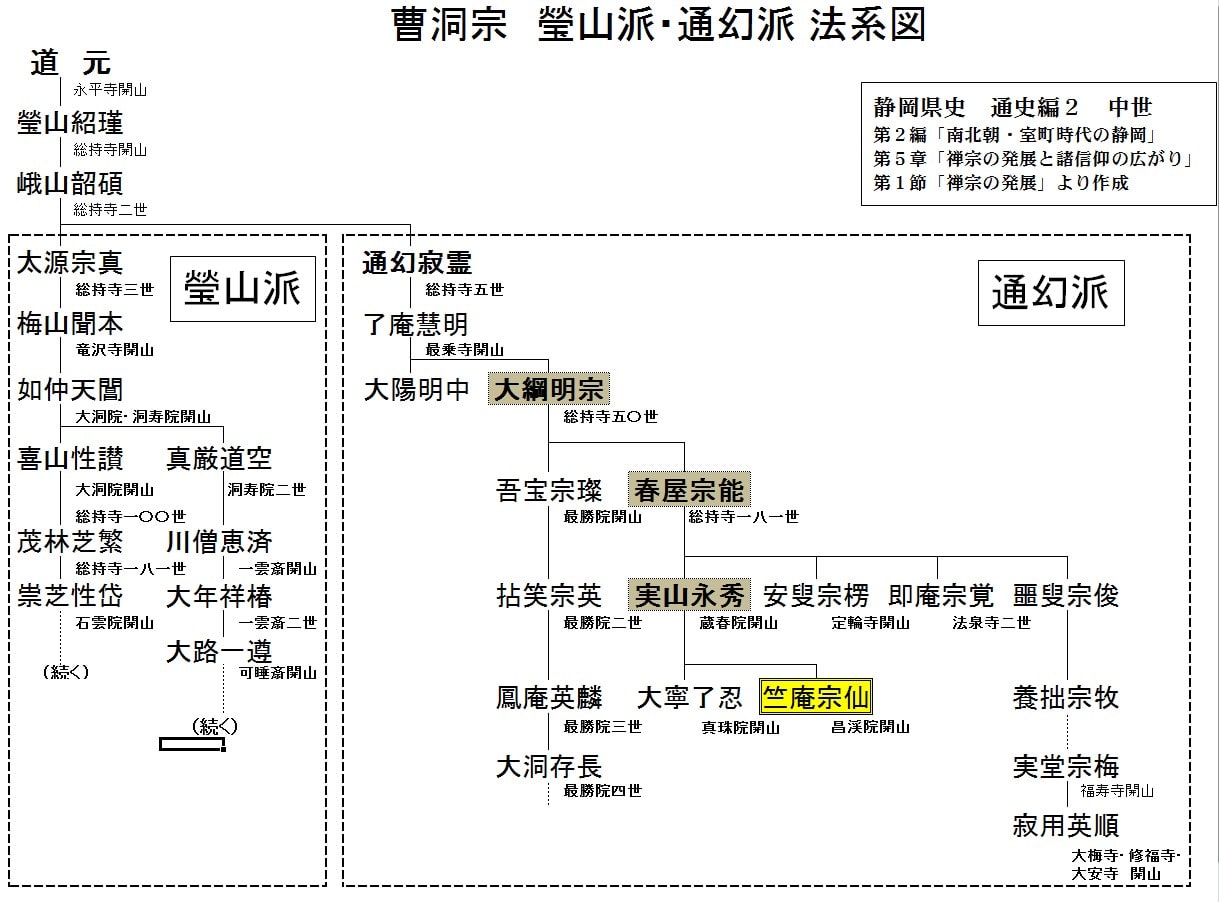

こういう極めて政治色の強い事案を受けての寺院の中興開山の役を引き受けたのが、曹洞宗通幻派 伊豆南条昌渓院開山 竺庵宗仙の法脈を引く麒庵東麟ということである。以下に、以前の記事でも掲載したが、「曹洞宗 蛍山派・通幻派 法脈図」を再掲する。

なお、表上 通幻寂霊からの流れを「通幻派」と纏めて表記しているが、後述の通り、韮山町史では、蔵春院開山 実山永秀からの流れを「実山派」と記している。

以前の「慈光院」の記事において、昌渓院の概要を整理出来ていなかったので以下に記載する。出典は同じく〔『韮山町史』第四巻 第二章 第二十八節 昌渓院 P.312〕である。

昌渓院

名称 泰嶽山昌渓院(たいがくさん しょうけいいん)

所在 韮山町南条1380

宗派 曹洞宗(旧 蔵春院末)

住職 三十三世 志太龍堂

開山 竺庵宗僊(じくあん そうせん)

開基 地頭、大草(おおぐさ)中書〔『増訂豆州志稿』〕

本尊 観世音菩薩

堂塔 本堂 庫裏 山門

↓伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」北端からほぼ直角に東に2Kmほど行ったところ、写真ほぼ中央の山の際に昌渓院はある。

↓総門である。

↓総門から鐘楼門は、禅寺らしい瀟洒なアプローチである。

↓鐘楼門である。

↓本堂遠景。左側手前に庫裏がある。

↓本堂全景。

↓本堂扉、扁額である。

なお、以上「昌渓院」の写真は、後刻 平成26年4月中旬に撮影したものである。

〔『韮山町史』第四巻 第二章 第二十八節 昌渓院 P.312〕

(引用開始)

「昌渓院の旧本寺である大仁町田京の蔵春院は、永享11年(1439年)に上杉憲実(うえすぎ のりざね)が古河公方足利持氏(あしかが もちうじ)の追悼のために創建し、大網明宗(だいごう みょうしゅう)を開山に迎えたという寺院で、蔵春院の二世は春屋宗能(しょうおく しゅうのう)、三世は第二章第二十五節に記した中条の真珠院の開山となった實山永秀(じつざん えいしゅう)である。

そして四世の竺庵宗僊(じくあん そうせん)は師の實山永秀の意志に従って蔵春院を師弟の仁忠継儀(にんちゅうけいぎ)にゆずり、やがて昌渓院の開山に迎えられた。實山の法嗣から竺庵をはじめ、仁忠継儀、大寧了忍(だいねい りょうにん)など傑出した僧が輩出され、伊豆を中心に實山派の法系がさかんになった。

(ブログ主記載)

蔵春院の開山師については、以下の通り実山永秀とする意見もある。〔『静岡県史 通史編2 中世 第2編「南北朝・室町時代の静岡」 第5章「禅宗の発展と諸信仰の広がり」』〕より。

「次に、大綱の門から出て最乗寺をついだ春屋宗能は、その門下から実山永秀はじめ安楽宗○・即庵宗覚・○叟宗俊・在仲宗宥などを輩出した。実山は相模国の松田氏の出身で、最乗寺の春屋に参じてその法を嗣ぎ、のちに総持寺・最乗寺に住した。これよりさき春屋が伊豆田方郡に開いた庵を譲られていたが、永享11年(1439年)上杉憲実の寄進によって蔵春院(大仁町田京)を開いた。もと同寺は千手観音を本尊とする天台宗の寺院であったと思われるが、現在の本尊は最勝院と同じく釈迦の木像で、同寺が曹洞宗に改められてから祀られたものだろう。長享元年(1487)9月9日没。その門から大寧了忍と竺庵宗仙が出ている。大寧は田方郡北条(韮山町)出身の藤原氏で、蔵春院の実山に参じてその法を嗣いだのち、真珠院(韮山町中条)を開いた。永正2年(1505)10月9日没。同じく竺庵も昌渓院(韮山町南条)を開いている。・・」

(引用再開始)

昌渓院の古い過去帳には次のような序文がある。この序文は、嘉永三年(1850年)に、昌渓院の二十六世であった法雲為潤(ほううんいじゅん)(号 三草二木菴)が退院して間もない頃に記したものとなっている。

-(本文 漢文にて引用省略)

-引用再開始

(訓読)

吾之仙祖(※1)宗老(※2)に参(まみ)えて干(より)、機縁の語句は聯燈録(れんとうろく※3)の章々に出で然(しか)り。譲りを得て席を継ぐ。受記利生(※4)して暫く鼓を打ち(※5)、退いて深く滝尻(※6)に居る。

※1 仙祖 :竺庵宗僊か實山永秀

※2 宗老 :大網明宗か

※3 聯燈録 :「日本洞上聯灯録」曹洞宗の僧伝 出版は寛保二年(1742年)

※4 受記利生:法を受け衆生を利益(りやく)すること

※5 鼓を打ち:説法で打つ太鼓、転じて教化活動の意

※6 滝尻 :大仁町宗光寺の東方の地名

葉源(ようげん)を学びて縦とし、更に篤請を得て太嶽(たいがく※7)を草創す。然るに従(よ)りて已来(いらい)歳至りて今干(ここ)に三百の多壽、薫席(とうせき※8)児孫住するに短長あり。世の盛衰に宛(したがう)こと一定(いちじょう)無き也。亦是に於て嘆ず可き乎(か)、歓ず可きか。其の嘆ず可きは、開祖の后(のち)達公(※9)に至りて、小疑の記録、前(さき)の歳月の後に是後人失すに在り。其の歓ず可きは、星垂(せいすい※10)四百祝融(しゅくゆう※11)の祟り(たたり)無きにあり。

※7 太嶽 :昌渓院の山号(泰嶽-たいがく)

※8 薫席 :住職の座

※9 達公 :昌渓院八世 通巌門達(つうげん もんたつ)

※10星垂 :歳月

※11祝融 :火災

―以下序文訓読文引用省略

同じ竺庵宗僊の開山と伝え、昌渓院に酷似した縁起を残す寺院に、大仁町宗光寺(そうこうじ)の慶壽院がある。

『増訂豆州志稿巻之十下』(抜粋)

金剛山慶壽院(宗光寺村)〔増〕臨済宗妙心寺派。(丹州氷上郡佐治、高源寺末。本尊観世音)○舊記(矢田氏所蔵)二曰ク僧竺庵本村ノ山中二瀧尻ト云処二茅盧ヲ結ビ住スルコト半歳余。時に矢田家次(伊賀守)ト云者為二一宇ヲ創建シ相光寺ト号スト。〔中略、この間割注で国分寺の考証があるが、内容と無関係なので省略。〕天正十八年兵火二罹リ中絶セシヲ寛文中桑名候亡夫人法号慶壽院追吊ノ為メニ再興シテ改称ス。〔増〕従来曹洞宗ナリシヲ此時臨済宗二改メ僧紹伝ヲ中興トス。

(以上 『韮山町史』引用終り)

以上長々と引用したが、何が言いたいかというと、15世紀伊豆の地で武家層の信頼を勝ち得た,曹洞宗(通幻派)の秀でた僧達の生き様が少しでも理解出来ればと思い、事跡の一部をトレースしたということである。

上記古文書から類推出来ることは、この竺庵宗仙という僧は、当時としても伊豆屈指の名刹の住持の職をあっさりと弟子に譲り、鄙びた山の中の粗末な庵で心を磨く日々を送っていた。そして、その地を治める武士が、己の一族はたまた領民のための寺院建立に当り、その寺の魂とも言うべき開山師に彼を強く求めたということである。

宗教性が著しく希薄化された現代とは異なり、この時代、己の領地に寺院を建立若しくは再興することは、その地の領主にとっては己の財産を提供し、領民を私役に動員することに他ならない。人生の相當の部分を賭ける大事業である。生半可なことでも他人事でも無く極めて主体的行動である。その事業の魂の部分に関する事については恐らく如何なる妥協をも許さなかったはずである。

足利政権が崩壊し、戦国時代の幕開けを予感させる伊勢長氏(北条早雲)の抬頭の中で生き延びた、気力・知力・体力に勝れた武士大草某が全知全霊をかけ見極めた人物が竺庵宗仙であったということであろう。

後北条氏と曹洞宗に関する考察(1)

ここで、後北条氏第二代 北条氏綱が、家督を嫡男氏康に譲った際与えた「氏綱遺言状」を紹介しておく。氏綱は早雲の後を受け、その領地を武蔵・下総・駿河に拡大し、後北条氏を関東の強大な戦国武家に登らしめた極めて優れた人物である。勿論氏綱にとっても「こうあるべき」という武家支配者の理想形=イディアの要素もあろうが、彼の勝れた戦国武将としての心の様が良く表れていると感じる。

以下〔『韮山町史』第十巻 第四編 第六章 第一節 P.772~774〕からの引用である。

「北条氏綱は、・・・『相州兵乱記』・『鎌倉管領九代後記』などによると、天文十年(1541年)夏頃から病気になった。その時点で隠居し、家督を子の氏康に譲ったと思われるが、そのとき、五ヶ条の遺言状を氏康に与えている。・・・(中略)・・・全文はかなり長文なので、つぎに、ポイントと思われる箇所を引用しておこう。

第一条では、

1.大将によらず、諸将とも義を専(もっぱら)に守るべし。義に違(たが)えては、たとえ一国二国切り取りたりというとも、後代の恥辱(ちじょく)いかがわ、天運つきはて滅亡をいたすとも、義理違えまじきと心得なば、末世にうしろ指をさゝるゝ恥辱はあるまじく候。

というところが一番の要点で・・(以下 韮山町史引用中略)・・。

第二条では、氏康は人材発掘の大切さをとくが、その中で「その者の役に立つところを召しつかい、役にたゝざるところをつかわず候て、何れをも用に立て候をよき大将と申すなり。」といっているところが注目される。

第三条は、

1.侍は驕(おご)らず諂(へつら)わず、その身の分限を守るをよしとす。

という書き出しではじまり、これは、つぎの第四条とも密接に関係する。

第四条は、

1.万事倹約を守るべし。華麗を好む時は、下民を貪(むさぼ)らざれば出る所なし。倹約を守る時は、下民を痛めず、侍中より地下人・百姓までも富貴也。国中富貴なる時は、大将の鉾先強くして、合戦の勝利疑いなし。亡父入道殿は、小身より天性の福人と世間申し候。さこそ天道の冥加(みょうが)にてこれあるべく候えども、第一は倹約を守り、華麗を好みたまわざる故也。

となっていて、ここに「亡父入道殿」と、氏綱の父早雲のことが出てくる。早雲が質素倹約を励行したことは「早雲寺殿二十一箇条」からも明らかであり、この家風が、戦国大名後北条氏を大きくしたといっても過言ではない。

そして第五条は、

1.手際なる合戦にておびただしき勝利を得て後、驕(おごり)の心出来(しゅったい)し、敵を侮(あなど)り、あるいは不行儀なる事必ずある事也。つゝしむべしつゝしむべし。かくのごとく候て滅亡の家、古より多し。この心万事にわたるぞ。勝て兜の緒をしめよという事、忘れ給うべからず。

と、しめくくっている。要するに、一番最後の言葉「勝って兜の緒をしめよ」というわけである。

このあと、優れた父親の跡を継いだ三代氏康は、次の第二節でのべる『小田原衆所領役帳』の作成、第三節で述べる税制改革や検地の施行など、領国経営に手腕を発揮し、後北条氏の力をゆるぎないものに押しあげていく。

(以上 『韮山町史』引用終り)

このすぐ後、天文10年(1541年)旧暦7月19日、稀代の名将北条氏綱は五十四歳の生涯を閉じている。この遺言状、見方によっては、戦国武将の現世を切開く手引書にも読めるが、そこには、修羅の世界を生き人生を切開きながらもなお心の気高さを保ち、己の現世での責務・道を高めようとした人物の心の発露、逞しく清浄な真が語られていると強く感じる。是非一度遺言状全文にあってみたい。死を予感した人間が、ほとばしる様に己の生き様を語る、歴史の中で日本人の先祖が残してくれた珠玉の遺言書である。

この遺言書に書かれている内容を、私なりに少し仏教教義的に敷衍すれば、平安仏教・鎌倉仏教を問わず、仏教信仰の意味・目的たる「心の平安・救い」のための絶対的条件『「貪・瞋・痴」の克服』と限りなく同次元的であるといことである。「貪」とは文字通り「むさぼり」である。地位・名誉・金・女に対する「もっとほしい、もっともっとほしい」と思う心である。「瞋」は「じん・しん 怒り」である。手にいれた物を奪われた時、名誉を傷つけられ貶められたことに対する恨み・怒りである。「痴」は「ち」であり、形而上・形而下に拘らず、物事の必然・道理・真理を自ら知ろうとしない心である。

殺戮・謀略が渦巻く中で、己と一族の命を賭して戦に挑み領民経営を進めた当時の武士たちにとって、強い責任感と信念無くして成功は無かったはずである。その凄まじい現世・修羅の世界の中で、仏教経文ではなく己自身が見出した人生の真理が、虚飾を捨てただひたすら心を浄め高めようとするこの時代の一部の禅僧の生き様・心と、強い共振を起こしたのではないかと想像する。

そしてそれは、世俗者と聖職者との真理認識の合致は、『「貪・瞋・痴」の克服』というテーマが、出家し修行三昧の宗教的エリートにのみ許されているものではなく、世俗者が現世を日々生き苦闘する中で、己を御し己との心を磨けば、至り着く世界は同じであるということを示すものではないかと考える。

このことは、このブログ作成の核心であるが、「通幻派」若しくは「実山派」と呼ばれるこの時代の曹洞宗の優れた禅僧達は、正に北条氏綱が至ったこの心境を『清浄なる宗教的次元』ときちんと認めたといことではないかと確信する。そうでなければ、曹洞宗の中世伊豆におけるこれ程までの重層的展開は絶対に成し得なかったはずであり、一過性に終わっていたはずである。

以上が、中世伊豆における曹洞宗通幻派の宗教的本質であったと考えるが、この宗派展開の補助的側面も又事実して存在していた。それを以下に示す。出典は同じく『韮山町史』である。

〔『韮山町史』第十巻 第四編 第六章 第五節 P.824~826〕

「韮山町には、現在二十八の寺院が存在する。宗派別に寺院数を数えると、臨済宗が8、曹洞宗が9、浄土宗が3、浄土真宗が1、日蓮宗が6、真言宗が1となる。・・(引用中略)・・。臨済宗と曹洞宗、すなわち、禅宗だけで60パーセントを超えている。これは、伊豆全体の状況を反映したものであった。

相原隆三の「伊豆国寺院分布考」によると、伊豆全体では曹洞宗が169ヶ寺で一位、臨済宗が134ヶ寺で二位、合計で303ヶ寺となり、伊豆全体493ヶ寺の61.5パーセントを占めており、・・(引用中略)・・この傾向は、戦国時代においても同じだったと思われる。韮山町域内の寺院本末関係からみていくと、臨済宗では核になるのが国清寺で、国清寺は鎌倉の円覚寺派であった。この点、駿河国では同じ臨済宗でも圧倒的に京都の妙心寺派が多いのと、著しい好対照を示していると言える。・・(引用中略)・・

北条早雲は、永正十六年(1519年)八月十五日に韮山城で亡くなっているが、そのとき、自分の遺骸を修禅寺で荼毘に付すよう遺言した。早雲が修禅寺と深いつながりをもっていたからである。では、どのようなつながりがあったのだろうか。

早雲の出身地、備中国高越山城のすぐ近くに、曹洞宗の法泉寺という古刹がある。そこには、修禅寺と同じ「摺袈裟(すりげさ)」の信仰が今も伝えられている。しかもその「摺袈裟」は、北条早雲が修禅寺からもたらしたものだというのである(立木望隆『備中法泉寺摺袈裟の謎』)。・・(引用中略)・・。早雲と修禅寺との関係はこれだけではなかった。実は、修禅寺の中興開山といわれ、修禅寺をそれまでの臨済宗から曹洞宗に改宗した隆渓繁紹(りゅうけいはんしょう)が、早雲と密接なつながりをもっていたのである。

『日本洞上聯灯録』によると、隆渓繁紹は伊豆北条の生まれという。『日本洞上聯灯録』および「修禅寺縁起」などを総合すると、隆渓繁紹の経歴はつぎのようになる。生まれはいま述べたように伊豆の北条で、紀氏の出だという。京都の紫野の大徳寺に参禅し、そこで一休宗純について薙髪(ちはつ)し、ついで伊勢の浄願寺に入って大空玄虎(だいくうげんこ)に学んだ。そのとき、大空玄虎から、玄虎の師である遠江石雲院(せきうんいん)の祟芝性岱(そうしせいたい)に師事することを勧められ、石雲院の門をたたいている。はじめ臨済宗だったものが、すでに曹洞宗に転じている。

そして、その石雲院の祟芝性岱門下に賢仲繁哲(けんちゅうはんてつ)がいたのである。この賢仲繁哲は、のち焼津の林叟院(りんそういん)の開山となるが、早雲の弟と考えられる人物なのである。おそらく、こうした縁があって伊豆修禅寺に入り、北条の出身ということも手伝って、早雲との絆を強くしたものであろう。」

(以上 『韮山町史』引用終り)

さて、本題の宗徳院に話を戻す。上掲写真の日付時刻の通り、到着した時は日も暮れかかり礼儀知らずギリギリの時刻(16:56分)であった。写真撮影は後回しにし山門をくぐると、既に副御住職が境内の掃除を念入りにされておられるところであった。当方から真に遅い時間の参拝となったことをお詫び申し上げると、大変にこやかな表情で「なんのなんの、どうぞお参り下さい」とおっしゃって戴き、御丁寧にも既に施錠されてあった御本堂の扉を開け明かりを点けて戴いた(掲載写真の通り)。

流石に長々と般若心経を唱えるほどの度胸は持ち合わせておらず、ご本尊地蔵菩薩並びに弘法大師御真言のみを唱え、頼朝公の遺霊に追善の言葉を申し上げるに留めた。そして、この若くてハンサムで優しさに溢れた副御住職を育んだ三島松本の穏やかで瀟洒なお寺に心からの感謝を申し上げた。

二年半前参拝させて戴いた時はこの副御住職のおばあ様にご対応戴いたが、お元気でいらっしゃるとのことであった。帰り際ほんの少し副御住職と立ち話をさせて戴いたが、誠に爽やかな好青年の印象を受けた。きっと末永くこの三島松本の地で愛され尊敬される御住持に成られるに違いないと心温まる思いに包まれながら夕闇せまる宗徳院を後にした。

17:12 宗徳院 出発

↓逆光であるが、夕暮れの宗徳院でる。

↓宗徳院前の境川の流れ。北向きの撮影、遠景は三島方向。

川沿いを少し北上したが、暗くなって来たので境川沿いに三島に向かうことを諦め、県道140号線をひたすら北に向かった。

↓県道140号線と旧東海道(三島広小路から三島大社の前を通る賑やかな大通り)の交差点を左折し、夜の商店街を写したもの。

↓第19番蓮馨寺近くの有名な?うなぎ屋さん。いい匂いが漂っていた。

18:04 君澤山蓮馨寺 到着

宗徳院から52分 3.2Km(地図距離ソフト)

↓蓮馨寺の旧東海道に面する参道入り口。ネオンが揺らめく夜の街で不思議と余り違和感がかんじられなかった。

次回巡拝は、ここからの出発、若しくはここを通るコースを採り、歩き遍路の道程が繋がる形としたい。

↓最後、実に「昭和」の香り漂う「三島広小路駅」から伊豆箱根鉄道に乗り、本日の巡拝を終了した。

今回は誠に実り多く、濃密で得難い経験をさせて貰った巡拝であった。お大師様に心からの感謝を申し上げ、伊豆を後にした。

2012.1.21 第4回歩き遍路 終了 以 上

【参 考】

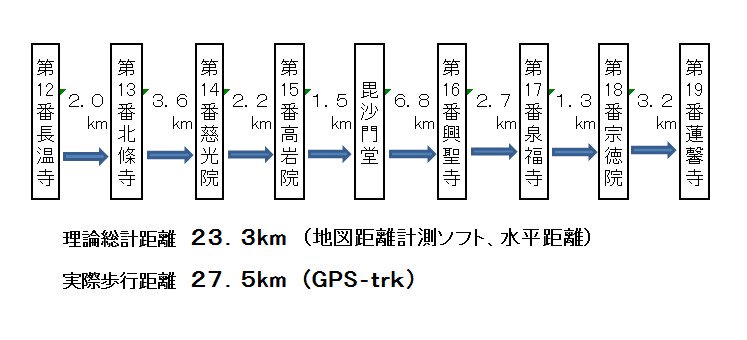

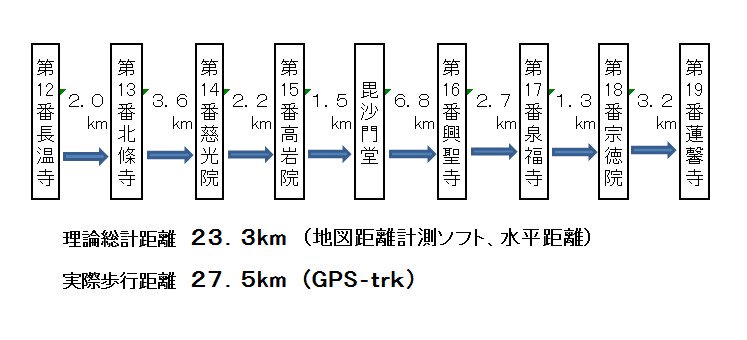

第4回巡拝 行程図

第4回 GPS記録

詳細はヤマレコの記録をご参照下さい(下記URL)。

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-398712.html

以上

ここからの記事も必要に応じ、ヤマレコの記録をご参照下さい(下記URL)。

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-398712.html

16:42 泉福寺出発

本来であれば、前記事で記載した、旧駿河国と旧伊豆国の境「境川」沿いを第18番宗徳院に向かうのが色々な意味で正解なのであろうが、宗徳院までの距離は1.5Km弱で、17:00迄に着けるかどうかギリギリである。今回は已む無く、前回も歩いた直線ルートを行くことにしてしまった。伊豆八十八ヶ所を歩かれる方は境川沿いのルートをお勧めする。

↓泉福寺北西の角から寺全景を写す。

↓交通量の多い県道140号線沿いの宗徳院の案内看板

↓上記案内看板を左折し境川に当ったところにある寺標石。このお寺も伊豆八十八ヶ所の札所であることを大事にされておられる。

↓源頼朝が伊豆蛭ヶ小島に配流中、三嶋大社に百日祈願を行った際、ここで足の痛みを除く願掛けをしたとの謂れがある。その謂れに基づく「頼朝の祠」

この頼朝の三嶋大社百日祈願に関し、三島各所にその所縁の場所があるが、三嶋大社北東6‐7百メートルにある「浄土宗 天主君山 現受院 願成寺」は、その頼朝百日祈願の宿舎であったと言う。韮山蛭ヶ小島と三嶋大社の距離は10Km少し、壮年男子の足で片道2時間である。百日祈願という一種の修行的祈願であれば、徒歩で行うのが当然であろうし、韮山‐三島を一日で往還するのが常道であろう。

そういう意味では、願成寺を宿舎として百日祈願を行ったともとれるこのお寺の口伝は些か腑に落ちないが、これはこれである意味真実なのかもしれない。即ち、頼朝が願成寺で休憩したり場合によって泊を採ったのは、京都と関東を往き来する頼朝信任の武者達との邂逅、情報交換の場の設定であろう。

頼朝の篤い信心から言って三嶋大社百日祈願そのものが芝居であったとも思えないが、本来の祈願だけが目的であればここまで喧伝する様なことは無かったのではないか? 普通は己の心の中だけに留め他人には黙して行うものであろう。頼朝としては、祈願本来の目的は果たしながら平氏の息の掛かった連中を欺く必要があったことは想像に難くなく、そのためのカモフラージュにも利用したとうことではなかったのかと考える。又、そういう意味で、韮山と三嶋大社を結ぶ道沿いにその痕跡を示す謂れの場所が多く残っているのも、ある意味自然と言えば自然である。

↓この境川に架かる橋は通称「頼朝駒爪の橋」と言うらしい。上記「頼朝宮」にある説明石盤によると、「参道入口の小川にかけられたる石橋の中央に馬蹄形の径十五センチほどのくぼみあり これ頼朝当山本尊に日参の折乗馬ひざまずきて倒れたる跡なりしと伝えしも昭和初年頃石橋の修理の為下石となり更に平成八年境川改修事業によって今は見ることを得ず 平成十二年秋季彼岸 宗徳院二七世心戒季晟?代」となっている。内容はさて置き、頼朝との縁の深さを言っておられるのであろう。

16:56 第18番 龍泰山 宗徳院(りゅうたいざん そうとくいん) 到着

17番泉福寺から14分 1.3Km(地図距離ソフト)

↓瀟洒な、江戸時代の豪商の別宅を思わせる山門である。少し青みががった色の御影石の寺標石も風雅である。

↓山門左脇に、当寺沿革概要が刻まれている黒御影の石盤が据えられている。

↓境内に入って左側にある六地蔵様の社。檀家向け建物の壁の前である。写真は本堂側から写したもの。比較的新しいがきちんと丁寧に祀られている。

↓本堂である。下記で書いている理由により帰り際に写したため殆どシルエットだけの写真になってしまった。

↓本堂正面。

↓庫裏の玄関。向島の料亭の玄関の様な洒落た佇まいである。

↓山門入って左側に古い墓石が整理されてきちんと祀られている。

さて、お寺の沿革について簡単に確認しておこう。基本は上掲写真の石盤の記載内容とし、「三島市誌」等も参考として記載する。

なお、三島市の公式HPの中に【トップページ > 市の紹介 > 地勢・歴史 > 三島アメニティ大百科 > 目次 > 寺院 】と入っていくと、三島市内の主な寺院が紹介が掲載されている。当院も載っているので参考までにURLを載せておく。因みに17番泉福寺は載っていない。

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/kakukaHP_system_kanrika/amenity/rekishi/jiin/jiin.htm

・ 山号 龍泰山

・ 本尊 延命地蔵菩薩

・ 宗派 曹洞宗(古くは真言宗)

・ 草創 延喜年間(901-23年)

-石盤には『僧空海(弘法大師)に依り創建』となっている。

・ 中興開山 天正三年(1575年) 韮山昌渓院六世 麒庵東麟 曹洞宗に改宗。

・ その後 文化十一年(1814年)に火災に罹り全焼、文書・寺宝焼失。

-石盤には『不思議にも本尊延命地蔵菩薩は難を逃れ今も現存す』となっている。

文政六年四月(1823年)十七世本樹の代に本堂再建。

昭和二年 庫裏建立

昭和四十七年 現本堂の再建

昭和六十年 現書院庫裏の再建

平成九年~平成十四年 境川河川改修事業に伴い、駒爪の橋、山門の改修、外壁整備

・その他 (1)中興開山時の謂れ

-石盤には『天正年間の初期、甲斐武田の家臣 道乗・道吉二人当地に逃れ、土地の

開拓事業に専念せしも、追手の急を知り当地境内に於いて相自刃せるを、同年三月、

韮山村南条昌渓院第六世麒庵東麟大和尚を請し、両人の菩提を弔うため、荒廃せる

堂宇を再興し開山禅師となり寺を曹洞宗と改む』とある。

(2)源頼朝との縁

-上記「三島アメニティ大百科」によると、「源頼朝が永暦元年(1160年)3月、蛭ヶ小

島に配流されてから、治承四年(1180年)伊豆に挙兵するまで、100日間の祈願を立て、

三嶋大社に日参するとともに、この寺の本尊、延命地蔵菩薩を旗挙げの祈願仏として

日夜詣でました。本尊の横に源頼朝の木像、参道に祠があります」と記載されている。

(ブログ主注)

上記お寺の紹介石盤には、治承四年八月の旗揚げから十月の鎌倉入りまでの間に

百日祈願を為したと読めるが、歴史的事実ということであれば、上記「三島アメニティ大

百科」の記載の方が論理的には正しい。ただ、百日祈願をした主体、即ち「主語」が、

お寺のご住職もしくは頼朝の近親縁者だとすれば、十分に有り得る話である。

三島市東本町の法華寺、同川原ヶ谷の願成寺と、同市内では頼朝との縁を語る寺が幾つかあるが、恐らく頼朝公の像まで安置しその御霊を祀っているのは宗徳院のみである。

江戸時代後期から日本の近代化が進み、観音巡礼や四国写霊場遍路などの寺社詣でが盛んになり、源頼朝との縁は言わば物見遊山・観光のネタとして注目を引くことになることは疑えないが、それを差し引いても、勢いのある曹洞宗布教活動の中で、頼朝との機縁を守り、強くその関係を表出しているのはそれなりの思いと自負があるということなのであろう。

前記事の「廃愛染院」の項で記載したが、頼朝の三嶋大社百日祈願はそれ自体のセンシリティはあったはずで、その途中、富士の湧水が流れる清き清流沿いの道を歩んだことは充分考えられる。歩き遍路をしてみると判るが、美しい清流は熱くなった躰にとって視覚だけでも大変心地良いものであり、暑い時期だと尚更である。

お寺としてきちんと頼朝の御霊を祀る責務を果たそうとされたのか、或は檀信徒の里人が強く臨んだのかは今となっては知る由もないが、このお寺は850年の長い間、寺の命運が転変する中でも頼朝との機縁を大事にして来られてということであろう。

さて、少ししつこいかも知れないが、ここでも16世紀の伊豆における曹洞宗の展開に触れざるを得ない。

『第4回 その② 2014-01-21 第14番 慈光院 第15番高岩院 國清寺』の記事の中の「慈光院」の項でもふれたが、16世紀初頭には、後北条氏 伊勢長氏の伊豆支配が強化される中で、韮山地区で有力武家層の曹洞宗化の流れが定着化したと考える。

元々曹洞宗は、旧来仏教(伊豆では真言宗が主流であるが)の空白ゾーンを埋める形での布教・組織活動がメインであったと言われている。名刹、鎌倉仏教が入り乱れる都市部では中々布教の実が上げにくいとされていたが、ここ三島では、強力な「幻通派」のパワーと後北条氏のバックアップとが相俟って、街の近傍まで新興宗派曹洞宗が拡大して来たということであろう。

↓下図は、現在存在する三島市内の曹洞宗寺院である。

天正年代の初頭、伊豆は後北条氏四代 北条氏政〔当主在位 永禄二年(1559年)~天正八年(1580年)〕の時代である。氏政在任中は、永禄三年(1560年)の上杉謙信による北条攻め、永禄十二年(1569年)の武田信玄による北条攻め等、戦国時代ならではの戦いもあった。

特に、武田氏との関係は、同盟を結んでは切れ、又結びと非常に複雑で、とりわけ永禄十一年(1568年) 信玄による駿河今川領国への侵攻が開始され(駿河侵攻)た以降は、基本的には伊豆・駿河の国境(正に宗徳院のあるこの境川)を挟んでの敵対関係が続いていたと考えるべきだろう。

確かに、この時期東国は、上杉、織田、徳川そして後北條と非常に複雑で、微妙な軍事バランスの中で猫の目の様に同盟・反目が繰り返された。何れも生き残りを賭けた凄まじい政治戦略戦が展開されていたということであり、信義・信頼などという言葉とは対極の世界が展開されていたと考えるべきであろう。

以前の記事『第3回 前半その② 2013-11-17 発端丈山 畠山国清の乱』の後半で、駿河湾を挟んでの武田水軍と北条水軍の攻防について少し触れたが、後北条にとっては、武田が駿河の支配を強めようとすればするほど敵対関係は強まったはずである。

ここで、参考までに『韮山町史』に収録されている武田信玄の駿河・伊豆侵攻の記録を、表題のみであるが列記しておく。〔『韮山町史』第三巻下 「後北条氏の支配」第十節 武田信玄韮山を襲う〕より。

永禄12(1569年).6.2 武田信玄 豆駿境を襲う (甲陽軍艦)

永禄12(1569年).7.2 武田信玄 三島韮山を襲う (信濃寺社文書)

武田信玄書状写 玉井石見守宛

永禄12(1569年).12.10 甲州表敵討取りの感状 (宇野文書)

北条氏虎印判状 宇野宛

永禄13(1570年).5.22 畑毛西原小屋攻撃の敵軍を退ける (西原文書)

佐野(北条)氏忠感状 西原源太宛

元亀元(1570年).8.12 越後の上杉謙信に出馬を要請する (前田家文書)

北条氏政書状 北条高広宛

元亀元(1570年).8.12 韮山城下の戦況報告 (前田家文書)

山角康定書状 北条高広宛

元亀元(1570年).8.13 武田信玄の韮山城攻めを報ずる (上杉家文書)

大石芳綱書状 山孫宛

永禄13(1570年).9 武田信玄 三島・韮山を攻める (甲陽軍鑑)

氏政 信玄 三島対陣

元亀 2(1571年).1.3 駿河国深沢城主北條綱成に降伏を勧告、

韮山近辺残す所なく放火 (群書類従)

武田方寄衆矢文写 北條綱成宛

(以下引用省略)

上記 元亀元(1570年).8.13付 大石芳綱書状「武田信玄の韮山城攻めを報ずる(上杉家文書)」では、「韮山町史」の解説として以下の内容が記載されている。

「・・また、信玄が黄瀬川に本陣を置き韮山を攻め立てたので、現在の沼津-韮山間は黒土(焼土)と化そうとしているかなり緊迫した事態も読み取ることが可能である。」

その後、伊豆は、後北條と武田との「甲相同盟の回復(1571年)」や、織田、徳川、武田をめぐる複雑な軍事バランスの中で、微妙な小康を保つ。更に元亀四年(1573年)、武田信玄が京に上る途上で発病、軍は信濃に戻り、信玄は同年信濃で逝去。そして天正三年五月、武田は長篠の戦いで致命的な敗退を喫し勢力を大きく削がれ、伊豆における武田の脅威は大きく後退することになる。

なお、あくまで参考までに、同『韮山町史』に面白い古文書が掲載されているので、表題だけであるが紹介する。〔『韮山町史』第三巻下 「豊臣秀吉の小田原攻め」第一節 北條氏政徳川家康と和議を結ぶ〕より。

天正10(1582年)10.13 信濃忍者の駿河侵入を報ずる (諸州古文書武州)

北條氏規書状 吉田新左衛門宛

この中で、手紙の主北條氏規は、忍者のことを「すつは」とか「しのび」という呼び方をして、警戒を怠るなと言っている。

話を戻すが、正にこの頃(1575年頃)、お寺の沿革概要で記載した様な、政治的色合いの強い事件が起ったと書かれているのである。

この「甲斐武田の家臣 道乗・道吉二人」が果たして本当は何者なのか?、誰に追われて、又、何のために、後北條と武田の38度戦ともいうべきこの駿河と伊豆の国境の微妙な場所にいたのか、真に玄妙な話である。

今となっては何も判らないが、寺伝の書きぶりは、彼らが、当時最先端と言われている武田の土木技術を以って、在郷武士・郷人らの信頼を得ていたのではないかと思わせるものであり、仮に武田方の工作員であり追手は後北條の手の者であったとしても、追善の供養は欠くことが出来ないと心から思ったと言うことであろう。

こういう極めて政治色の強い事案を受けての寺院の中興開山の役を引き受けたのが、曹洞宗通幻派 伊豆南条昌渓院開山 竺庵宗仙の法脈を引く麒庵東麟ということである。以下に、以前の記事でも掲載したが、「曹洞宗 蛍山派・通幻派 法脈図」を再掲する。

なお、表上 通幻寂霊からの流れを「通幻派」と纏めて表記しているが、後述の通り、韮山町史では、蔵春院開山 実山永秀からの流れを「実山派」と記している。

以前の「慈光院」の記事において、昌渓院の概要を整理出来ていなかったので以下に記載する。出典は同じく〔『韮山町史』第四巻 第二章 第二十八節 昌渓院 P.312〕である。

昌渓院

名称 泰嶽山昌渓院(たいがくさん しょうけいいん)

所在 韮山町南条1380

宗派 曹洞宗(旧 蔵春院末)

住職 三十三世 志太龍堂

開山 竺庵宗僊(じくあん そうせん)

開基 地頭、大草(おおぐさ)中書〔『増訂豆州志稿』〕

本尊 観世音菩薩

堂塔 本堂 庫裏 山門

↓伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」北端からほぼ直角に東に2Kmほど行ったところ、写真ほぼ中央の山の際に昌渓院はある。

↓総門である。

↓総門から鐘楼門は、禅寺らしい瀟洒なアプローチである。

↓鐘楼門である。

↓本堂遠景。左側手前に庫裏がある。

↓本堂全景。

↓本堂扉、扁額である。

なお、以上「昌渓院」の写真は、後刻 平成26年4月中旬に撮影したものである。

〔『韮山町史』第四巻 第二章 第二十八節 昌渓院 P.312〕

(引用開始)

「昌渓院の旧本寺である大仁町田京の蔵春院は、永享11年(1439年)に上杉憲実(うえすぎ のりざね)が古河公方足利持氏(あしかが もちうじ)の追悼のために創建し、大網明宗(だいごう みょうしゅう)を開山に迎えたという寺院で、蔵春院の二世は春屋宗能(しょうおく しゅうのう)、三世は第二章第二十五節に記した中条の真珠院の開山となった實山永秀(じつざん えいしゅう)である。

そして四世の竺庵宗僊(じくあん そうせん)は師の實山永秀の意志に従って蔵春院を師弟の仁忠継儀(にんちゅうけいぎ)にゆずり、やがて昌渓院の開山に迎えられた。實山の法嗣から竺庵をはじめ、仁忠継儀、大寧了忍(だいねい りょうにん)など傑出した僧が輩出され、伊豆を中心に實山派の法系がさかんになった。

(ブログ主記載)

蔵春院の開山師については、以下の通り実山永秀とする意見もある。〔『静岡県史 通史編2 中世 第2編「南北朝・室町時代の静岡」 第5章「禅宗の発展と諸信仰の広がり」』〕より。

「次に、大綱の門から出て最乗寺をついだ春屋宗能は、その門下から実山永秀はじめ安楽宗○・即庵宗覚・○叟宗俊・在仲宗宥などを輩出した。実山は相模国の松田氏の出身で、最乗寺の春屋に参じてその法を嗣ぎ、のちに総持寺・最乗寺に住した。これよりさき春屋が伊豆田方郡に開いた庵を譲られていたが、永享11年(1439年)上杉憲実の寄進によって蔵春院(大仁町田京)を開いた。もと同寺は千手観音を本尊とする天台宗の寺院であったと思われるが、現在の本尊は最勝院と同じく釈迦の木像で、同寺が曹洞宗に改められてから祀られたものだろう。長享元年(1487)9月9日没。その門から大寧了忍と竺庵宗仙が出ている。大寧は田方郡北条(韮山町)出身の藤原氏で、蔵春院の実山に参じてその法を嗣いだのち、真珠院(韮山町中条)を開いた。永正2年(1505)10月9日没。同じく竺庵も昌渓院(韮山町南条)を開いている。・・」

(引用再開始)

昌渓院の古い過去帳には次のような序文がある。この序文は、嘉永三年(1850年)に、昌渓院の二十六世であった法雲為潤(ほううんいじゅん)(号 三草二木菴)が退院して間もない頃に記したものとなっている。

-(本文 漢文にて引用省略)

-引用再開始

(訓読)

吾之仙祖(※1)宗老(※2)に参(まみ)えて干(より)、機縁の語句は聯燈録(れんとうろく※3)の章々に出で然(しか)り。譲りを得て席を継ぐ。受記利生(※4)して暫く鼓を打ち(※5)、退いて深く滝尻(※6)に居る。

※1 仙祖 :竺庵宗僊か實山永秀

※2 宗老 :大網明宗か

※3 聯燈録 :「日本洞上聯灯録」曹洞宗の僧伝 出版は寛保二年(1742年)

※4 受記利生:法を受け衆生を利益(りやく)すること

※5 鼓を打ち:説法で打つ太鼓、転じて教化活動の意

※6 滝尻 :大仁町宗光寺の東方の地名

葉源(ようげん)を学びて縦とし、更に篤請を得て太嶽(たいがく※7)を草創す。然るに従(よ)りて已来(いらい)歳至りて今干(ここ)に三百の多壽、薫席(とうせき※8)児孫住するに短長あり。世の盛衰に宛(したがう)こと一定(いちじょう)無き也。亦是に於て嘆ず可き乎(か)、歓ず可きか。其の嘆ず可きは、開祖の后(のち)達公(※9)に至りて、小疑の記録、前(さき)の歳月の後に是後人失すに在り。其の歓ず可きは、星垂(せいすい※10)四百祝融(しゅくゆう※11)の祟り(たたり)無きにあり。

※7 太嶽 :昌渓院の山号(泰嶽-たいがく)

※8 薫席 :住職の座

※9 達公 :昌渓院八世 通巌門達(つうげん もんたつ)

※10星垂 :歳月

※11祝融 :火災

―以下序文訓読文引用省略

同じ竺庵宗僊の開山と伝え、昌渓院に酷似した縁起を残す寺院に、大仁町宗光寺(そうこうじ)の慶壽院がある。

『増訂豆州志稿巻之十下』(抜粋)

金剛山慶壽院(宗光寺村)〔増〕臨済宗妙心寺派。(丹州氷上郡佐治、高源寺末。本尊観世音)○舊記(矢田氏所蔵)二曰ク僧竺庵本村ノ山中二瀧尻ト云処二茅盧ヲ結ビ住スルコト半歳余。時に矢田家次(伊賀守)ト云者為二一宇ヲ創建シ相光寺ト号スト。〔中略、この間割注で国分寺の考証があるが、内容と無関係なので省略。〕天正十八年兵火二罹リ中絶セシヲ寛文中桑名候亡夫人法号慶壽院追吊ノ為メニ再興シテ改称ス。〔増〕従来曹洞宗ナリシヲ此時臨済宗二改メ僧紹伝ヲ中興トス。

(以上 『韮山町史』引用終り)

以上長々と引用したが、何が言いたいかというと、15世紀伊豆の地で武家層の信頼を勝ち得た,曹洞宗(通幻派)の秀でた僧達の生き様が少しでも理解出来ればと思い、事跡の一部をトレースしたということである。

上記古文書から類推出来ることは、この竺庵宗仙という僧は、当時としても伊豆屈指の名刹の住持の職をあっさりと弟子に譲り、鄙びた山の中の粗末な庵で心を磨く日々を送っていた。そして、その地を治める武士が、己の一族はたまた領民のための寺院建立に当り、その寺の魂とも言うべき開山師に彼を強く求めたということである。

宗教性が著しく希薄化された現代とは異なり、この時代、己の領地に寺院を建立若しくは再興することは、その地の領主にとっては己の財産を提供し、領民を私役に動員することに他ならない。人生の相當の部分を賭ける大事業である。生半可なことでも他人事でも無く極めて主体的行動である。その事業の魂の部分に関する事については恐らく如何なる妥協をも許さなかったはずである。

足利政権が崩壊し、戦国時代の幕開けを予感させる伊勢長氏(北条早雲)の抬頭の中で生き延びた、気力・知力・体力に勝れた武士大草某が全知全霊をかけ見極めた人物が竺庵宗仙であったということであろう。

後北条氏と曹洞宗に関する考察(1)

ここで、後北条氏第二代 北条氏綱が、家督を嫡男氏康に譲った際与えた「氏綱遺言状」を紹介しておく。氏綱は早雲の後を受け、その領地を武蔵・下総・駿河に拡大し、後北条氏を関東の強大な戦国武家に登らしめた極めて優れた人物である。勿論氏綱にとっても「こうあるべき」という武家支配者の理想形=イディアの要素もあろうが、彼の勝れた戦国武将としての心の様が良く表れていると感じる。

以下〔『韮山町史』第十巻 第四編 第六章 第一節 P.772~774〕からの引用である。

「北条氏綱は、・・・『相州兵乱記』・『鎌倉管領九代後記』などによると、天文十年(1541年)夏頃から病気になった。その時点で隠居し、家督を子の氏康に譲ったと思われるが、そのとき、五ヶ条の遺言状を氏康に与えている。・・・(中略)・・・全文はかなり長文なので、つぎに、ポイントと思われる箇所を引用しておこう。

第一条では、

1.大将によらず、諸将とも義を専(もっぱら)に守るべし。義に違(たが)えては、たとえ一国二国切り取りたりというとも、後代の恥辱(ちじょく)いかがわ、天運つきはて滅亡をいたすとも、義理違えまじきと心得なば、末世にうしろ指をさゝるゝ恥辱はあるまじく候。

というところが一番の要点で・・(以下 韮山町史引用中略)・・。

第二条では、氏康は人材発掘の大切さをとくが、その中で「その者の役に立つところを召しつかい、役にたゝざるところをつかわず候て、何れをも用に立て候をよき大将と申すなり。」といっているところが注目される。

第三条は、

1.侍は驕(おご)らず諂(へつら)わず、その身の分限を守るをよしとす。

という書き出しではじまり、これは、つぎの第四条とも密接に関係する。

第四条は、

1.万事倹約を守るべし。華麗を好む時は、下民を貪(むさぼ)らざれば出る所なし。倹約を守る時は、下民を痛めず、侍中より地下人・百姓までも富貴也。国中富貴なる時は、大将の鉾先強くして、合戦の勝利疑いなし。亡父入道殿は、小身より天性の福人と世間申し候。さこそ天道の冥加(みょうが)にてこれあるべく候えども、第一は倹約を守り、華麗を好みたまわざる故也。

となっていて、ここに「亡父入道殿」と、氏綱の父早雲のことが出てくる。早雲が質素倹約を励行したことは「早雲寺殿二十一箇条」からも明らかであり、この家風が、戦国大名後北条氏を大きくしたといっても過言ではない。

そして第五条は、

1.手際なる合戦にておびただしき勝利を得て後、驕(おごり)の心出来(しゅったい)し、敵を侮(あなど)り、あるいは不行儀なる事必ずある事也。つゝしむべしつゝしむべし。かくのごとく候て滅亡の家、古より多し。この心万事にわたるぞ。勝て兜の緒をしめよという事、忘れ給うべからず。

と、しめくくっている。要するに、一番最後の言葉「勝って兜の緒をしめよ」というわけである。

このあと、優れた父親の跡を継いだ三代氏康は、次の第二節でのべる『小田原衆所領役帳』の作成、第三節で述べる税制改革や検地の施行など、領国経営に手腕を発揮し、後北条氏の力をゆるぎないものに押しあげていく。

(以上 『韮山町史』引用終り)

このすぐ後、天文10年(1541年)旧暦7月19日、稀代の名将北条氏綱は五十四歳の生涯を閉じている。この遺言状、見方によっては、戦国武将の現世を切開く手引書にも読めるが、そこには、修羅の世界を生き人生を切開きながらもなお心の気高さを保ち、己の現世での責務・道を高めようとした人物の心の発露、逞しく清浄な真が語られていると強く感じる。是非一度遺言状全文にあってみたい。死を予感した人間が、ほとばしる様に己の生き様を語る、歴史の中で日本人の先祖が残してくれた珠玉の遺言書である。

この遺言書に書かれている内容を、私なりに少し仏教教義的に敷衍すれば、平安仏教・鎌倉仏教を問わず、仏教信仰の意味・目的たる「心の平安・救い」のための絶対的条件『「貪・瞋・痴」の克服』と限りなく同次元的であるといことである。「貪」とは文字通り「むさぼり」である。地位・名誉・金・女に対する「もっとほしい、もっともっとほしい」と思う心である。「瞋」は「じん・しん 怒り」である。手にいれた物を奪われた時、名誉を傷つけられ貶められたことに対する恨み・怒りである。「痴」は「ち」であり、形而上・形而下に拘らず、物事の必然・道理・真理を自ら知ろうとしない心である。

殺戮・謀略が渦巻く中で、己と一族の命を賭して戦に挑み領民経営を進めた当時の武士たちにとって、強い責任感と信念無くして成功は無かったはずである。その凄まじい現世・修羅の世界の中で、仏教経文ではなく己自身が見出した人生の真理が、虚飾を捨てただひたすら心を浄め高めようとするこの時代の一部の禅僧の生き様・心と、強い共振を起こしたのではないかと想像する。

そしてそれは、世俗者と聖職者との真理認識の合致は、『「貪・瞋・痴」の克服』というテーマが、出家し修行三昧の宗教的エリートにのみ許されているものではなく、世俗者が現世を日々生き苦闘する中で、己を御し己との心を磨けば、至り着く世界は同じであるということを示すものではないかと考える。

このことは、このブログ作成の核心であるが、「通幻派」若しくは「実山派」と呼ばれるこの時代の曹洞宗の優れた禅僧達は、正に北条氏綱が至ったこの心境を『清浄なる宗教的次元』ときちんと認めたといことではないかと確信する。そうでなければ、曹洞宗の中世伊豆におけるこれ程までの重層的展開は絶対に成し得なかったはずであり、一過性に終わっていたはずである。

以上が、中世伊豆における曹洞宗通幻派の宗教的本質であったと考えるが、この宗派展開の補助的側面も又事実して存在していた。それを以下に示す。出典は同じく『韮山町史』である。

〔『韮山町史』第十巻 第四編 第六章 第五節 P.824~826〕

「韮山町には、現在二十八の寺院が存在する。宗派別に寺院数を数えると、臨済宗が8、曹洞宗が9、浄土宗が3、浄土真宗が1、日蓮宗が6、真言宗が1となる。・・(引用中略)・・。臨済宗と曹洞宗、すなわち、禅宗だけで60パーセントを超えている。これは、伊豆全体の状況を反映したものであった。

相原隆三の「伊豆国寺院分布考」によると、伊豆全体では曹洞宗が169ヶ寺で一位、臨済宗が134ヶ寺で二位、合計で303ヶ寺となり、伊豆全体493ヶ寺の61.5パーセントを占めており、・・(引用中略)・・この傾向は、戦国時代においても同じだったと思われる。韮山町域内の寺院本末関係からみていくと、臨済宗では核になるのが国清寺で、国清寺は鎌倉の円覚寺派であった。この点、駿河国では同じ臨済宗でも圧倒的に京都の妙心寺派が多いのと、著しい好対照を示していると言える。・・(引用中略)・・

北条早雲は、永正十六年(1519年)八月十五日に韮山城で亡くなっているが、そのとき、自分の遺骸を修禅寺で荼毘に付すよう遺言した。早雲が修禅寺と深いつながりをもっていたからである。では、どのようなつながりがあったのだろうか。

早雲の出身地、備中国高越山城のすぐ近くに、曹洞宗の法泉寺という古刹がある。そこには、修禅寺と同じ「摺袈裟(すりげさ)」の信仰が今も伝えられている。しかもその「摺袈裟」は、北条早雲が修禅寺からもたらしたものだというのである(立木望隆『備中法泉寺摺袈裟の謎』)。・・(引用中略)・・。早雲と修禅寺との関係はこれだけではなかった。実は、修禅寺の中興開山といわれ、修禅寺をそれまでの臨済宗から曹洞宗に改宗した隆渓繁紹(りゅうけいはんしょう)が、早雲と密接なつながりをもっていたのである。

『日本洞上聯灯録』によると、隆渓繁紹は伊豆北条の生まれという。『日本洞上聯灯録』および「修禅寺縁起」などを総合すると、隆渓繁紹の経歴はつぎのようになる。生まれはいま述べたように伊豆の北条で、紀氏の出だという。京都の紫野の大徳寺に参禅し、そこで一休宗純について薙髪(ちはつ)し、ついで伊勢の浄願寺に入って大空玄虎(だいくうげんこ)に学んだ。そのとき、大空玄虎から、玄虎の師である遠江石雲院(せきうんいん)の祟芝性岱(そうしせいたい)に師事することを勧められ、石雲院の門をたたいている。はじめ臨済宗だったものが、すでに曹洞宗に転じている。

そして、その石雲院の祟芝性岱門下に賢仲繁哲(けんちゅうはんてつ)がいたのである。この賢仲繁哲は、のち焼津の林叟院(りんそういん)の開山となるが、早雲の弟と考えられる人物なのである。おそらく、こうした縁があって伊豆修禅寺に入り、北条の出身ということも手伝って、早雲との絆を強くしたものであろう。」

(以上 『韮山町史』引用終り)

さて、本題の宗徳院に話を戻す。上掲写真の日付時刻の通り、到着した時は日も暮れかかり礼儀知らずギリギリの時刻(16:56分)であった。写真撮影は後回しにし山門をくぐると、既に副御住職が境内の掃除を念入りにされておられるところであった。当方から真に遅い時間の参拝となったことをお詫び申し上げると、大変にこやかな表情で「なんのなんの、どうぞお参り下さい」とおっしゃって戴き、御丁寧にも既に施錠されてあった御本堂の扉を開け明かりを点けて戴いた(掲載写真の通り)。

流石に長々と般若心経を唱えるほどの度胸は持ち合わせておらず、ご本尊地蔵菩薩並びに弘法大師御真言のみを唱え、頼朝公の遺霊に追善の言葉を申し上げるに留めた。そして、この若くてハンサムで優しさに溢れた副御住職を育んだ三島松本の穏やかで瀟洒なお寺に心からの感謝を申し上げた。

二年半前参拝させて戴いた時はこの副御住職のおばあ様にご対応戴いたが、お元気でいらっしゃるとのことであった。帰り際ほんの少し副御住職と立ち話をさせて戴いたが、誠に爽やかな好青年の印象を受けた。きっと末永くこの三島松本の地で愛され尊敬される御住持に成られるに違いないと心温まる思いに包まれながら夕闇せまる宗徳院を後にした。

17:12 宗徳院 出発

↓逆光であるが、夕暮れの宗徳院でる。

↓宗徳院前の境川の流れ。北向きの撮影、遠景は三島方向。

川沿いを少し北上したが、暗くなって来たので境川沿いに三島に向かうことを諦め、県道140号線をひたすら北に向かった。

↓県道140号線と旧東海道(三島広小路から三島大社の前を通る賑やかな大通り)の交差点を左折し、夜の商店街を写したもの。

↓第19番蓮馨寺近くの有名な?うなぎ屋さん。いい匂いが漂っていた。

18:04 君澤山蓮馨寺 到着

宗徳院から52分 3.2Km(地図距離ソフト)

↓蓮馨寺の旧東海道に面する参道入り口。ネオンが揺らめく夜の街で不思議と余り違和感がかんじられなかった。

次回巡拝は、ここからの出発、若しくはここを通るコースを採り、歩き遍路の道程が繋がる形としたい。

↓最後、実に「昭和」の香り漂う「三島広小路駅」から伊豆箱根鉄道に乗り、本日の巡拝を終了した。

今回は誠に実り多く、濃密で得難い経験をさせて貰った巡拝であった。お大師様に心からの感謝を申し上げ、伊豆を後にした。

2012.1.21 第4回歩き遍路 終了 以 上

【参 考】

第4回巡拝 行程図

第4回 GPS記録

詳細はヤマレコの記録をご参照下さい(下記URL)。

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-398712.html

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます