「読む会」だより(23年6月用)文責IZ●中途になりました。残りは当日配布します

(5月の議論など)

5月の読む会は14日に開かれました。(3月の議論)の部分では特に意見は出ませんでしたが、分業の相違について「生産様式の変革はマニュファクチュアでは労働力を出発点とし、大工業では労働手段を出発点とする」という指摘が12章にある、とチューターから補足がありました。

(説明)の部分では、エンゲルスによる注釈について「家族が発展して種族になったのではなく、種族こそが人類社会の本源的な形態である、とマルクスが考えを転換したのは、他の文献などからの影響かそれとも自身の経済学の考察のなかからなのか」という質問が出ました。チューターは、インドやアメリカインディアンなどの社会構造の研究が進んだからと思われる。ただ、『経済学批判要綱』の「序説」などを見ても、「我々が歴史を遠くさかのぼればのぼるほど、個人は、したがって生産する個人もまた、ますます非自立的な、一つの一層大きい全体に属するものとして現れる」とあり、まず「諸個人」を「歴史の結果としてではなく、むしろ歴史の出発点として」考える18世紀的、ブルジョア的思想への批判が前面に出ている。そのうえで、「はじめには、まだ全く自然的なあり方で家族に、および種族にまで拡大された家族に属するものとして、後には……さまざまな形態に属するものとして<諸個人は>現れる」(岩波文庫版『経済学批判』、付録、P88)と指摘されているのであって、マルクスがアジア的古代社会の形成において家族の意義を強調していたというわけではないと思っている、と答えました。

さらに「現代の文化人類学からみて、そういう考えが主流なのか」という質問が出ました。チューターは、詳しくは知らないがむしろいまだ個人から出発しようとする学者も多いのではないか、しかしそもそもサルから出発している人間は個々には弱い存在であり、集団的な力なしには生存していくことができないのだから、歴史の出発点は個々の家族ではなくてより集団的なものだったことは常識的にみても明らかなではないか、と答えました。なお、マルクス自身がこの考えの転換についてどこかで指摘しているかどうか、という点についてはチューターがもう少し調べてみることになりました。(下記の*部分)

またこの点に関連して、「現在、核家族化を通り越して、いわゆる墓じまいなど血族関係が非常に希薄になってきているが、これも商品生産を基礎にした社会的な分業の発展と関係しているのか」という質問が出ました。チューターは、血族関係の希薄化というのは、資本主義的なつまり労働力の搾取に基づく生産と関係はしているだろうが、それが社会的な分業と関係していると言えるのかは分からないと答えましたが、それ以上には議論は深まりませんでした。

最後のところにある、諸個人が全面的な能力を身につけることで社会的分業は廃止しうるというチューターの指摘に対しては、「それが資本主義の次に来たるべき社会の姿ということか」という質問がありました。チューターは、資本の興亡とともに離職・転職が強要されるというように労働者にとってはすでに固定した職業は否定されているが、諸個人が全面的な能力を身につけて社会的分業を廃止するということはいわば次の次の社会の課題ではないか。まずは搾取をなくして労働者がそうした能力を身につけるために徹底的に労働時間を縮減すること(これは商品生産と労働者支配に固有な職業を一掃すれば十分に可能)、これが次の社会の課題ではないか、と答えました。(なお、前回のたよりの最後の頁、下から8行目の「(この可能性については『第12章』で……)」とあるのは第13章の誤りです。)

なお、社会的分業と作業所内分業との相違については、チューターから、この部分はローゼンベルグの「資本論注解」を参考にしたが、生産様式と生産関係の変革という点でまだすっきりしていない点があり、いつか再検討したいと発言がありました。

(*)マルクスは1853年頃から、ニューヨーク・トリビューン紙への寄稿としてインドについて触れ始めており、第4節にあるインドの共同体の叙述はイギリス下院の公式報告を参考に書かれています。

『資本論』に先立ち~1858年にまとめられた『経済学批判要綱』のなかにある「資本主義的生産に先行する諸形態」の部分では、こう書かれています。「こうした土地所有の第一の形態にあっては──さしあたり自然生的共同団体が最初の前提として現れる。すなわち家族、および種族の形に拡大した家族、ないしは家族間の相互の結婚により種族の形に拡大した家族、または諸種族の結合」。1868年3月のエンゲルス宛の手紙には「ドイツのマルクや村落などの制度について勉強した。……アジア的またはインド的な所有形態がヨーロッパのどこでも端緒をなしている、という僕の主張した見解がここでは新たな証拠が与えられている」という記述があります。

さらに1881年、ロシアのミール共同体についてのザスーリチからの質問に答えるための3つの準備文書のうちの最初のものには、「まず第一に、それ以前の原始的な共同体<いわゆる原始共同体>は、もっぱら、その構成員の自然的血縁関係に基づいている。ところが農業共同体<農耕・定着段階の村落共同体>は、この、強くはあるが狭隘な紐帯を断ち切ることによって、順応し、広がり、かつよそ者との接触を受けることがより可能になった」という記述があります。

マルクス自身の関心は、原始共同体から抜け出したばかりの人類が行き着いた最初の階級社会の在り方──それはまさに自然生的な血縁団体と区別されるべきものです──にあったためか、家族について言及されたものは見当たりませんでしたが、最後の記述にあるように、人類の歴史の出発点(生物学的な出発点ではなくて)として与えられているのは、農業共同体といった小共同体であった(やがて古代王国へと成長する)と語っていると思われます。

エンゲルスが語っているように、家族から種族が発展したのではなくて、種族団体の解体こそが個別的な家族形態を発展させた、ということは間違いないでしょう。しかし、アジア・インド的古代社会のなかに血縁社会と区別される階級社会の成立の鍵(共有物の私的専有から私的所有への発展)を見るマルクスと違って、「血縁団体に立脚する古い社会は、新しく発展してくる社会的な諸階級と衝突して破砕される。それに代わって、国家に総括される新しい社会が現われるが、この国家の下部団体は、もはや血縁団体ではなくて地縁団体である。……」(『家族・私有財産と国家の起源』序文、1881年、岩波文庫版、P10)として、アジア・インド的古代社会を原始共同体と同一視し、階級社会の成立の鍵が地縁団体の成立にあるかに説くエンゲルスの観点は、モルガンの『古代社会』への傾倒も含め正しいものとは思われません。

(説明)第12章「分業とマニュファクチュア」の第3回(第5節)

第5節「マニュファクチュアの資本主義的性格」

アダム・スミスをはじめ、経済学者はもっぱらマニュファクチュアを生産性の増大すなわち「商品を安くし資本の蓄積を早くするための手段」(P478)という見地からのみ取り上げました。彼の師ファーガソンのようにそれを批判する人にあっても、その非人間的な面をいわば悪い面として評価するにとどまっています。マルクスが12章の最後に置かれたこの節で「マニュファクチュアの資本主義的性格」を取り上げたのは、マニュファクチュアには良い面(生産性の向上)と悪い面(人間性の抑圧)がある、だから悪い面を取り除けば良いといった、一面的な見方への批判だと思われます。そうではなくて、それら両面ともに資本(産業資本)のいわば本性の発展が招く不可避的な副産物であるとして、大工業の入り口であるこのマニュファクチュアの資本主義的な性格がここでまとめられているのです。

(1.マニュファクチュア的(工場手工業的)分業=工場内分業が発展するためには、生産手段(労働条件)の直接的生産者(労働力)からの独立が、言い換えれば資本家によるその独占が必要であった。それは同時に直接的生産者の生産手段からの分離=賃労働者としての独立であり、また資本と賃労働という社会的関係(資本関係)の成立である。この関係の成立のためには、私的所有の発展と貨幣や商品流通の一定の発展が歴史的に前提される。)

まず、復習がてら「資本」について大まかに確認しておきましょう。マルクスは労働者向けの講演『賃労働と資本』で次のように説明しています(エンゲルスが補足・訂正していますが)。

「新しい生産のための手段として役立つ蓄積された労働が、資本である。こう経済学者は言う。

黒人奴隷とは何か? 黒色人種の人間である。上の説明はこういう説明とおっつかっつのものである。紡績機械は紡績するための機械である。一定の諸関係の下でのみ、それは資本となる。これらの関係から引き離されたら、それは<ただの生産用具であって>資本ではない。そのことは、金がそれ自体としては貨幣ではなく、また、砂糖が砂糖価格でないのと同じである。……

資本は、生活資料、労働用具、原料だけ、<つまり>物質的生産物だけから構成されているのではない。資本は同じように交換価値からも構成されている。資本を構成するいろいろの生産物はみな商品である。だから、資本はいろいろな物質的生産物の一総和であるだけではない。それは、いろいろな商品の、交換価値の、社会的量の、一総和である。……

では、どのようにして、諸商品の、諸交換価値の一総和が資本となるのか?

それ<諸商品・諸交換価値の一総和>が直接の生きた労働力との交換を通じて、独自の社会的力として、すなわち社会の一部の者の力として自らを維持し、増やすことによって<資本になるの>である。<だから>労働能力の他には何も持たない一つの階級が存在していることが資本の必要な前提である。

直接の生きた労働を<自己の価値増殖のために>蓄積された、過去の、対象化された労働が支配することが、はじめて蓄積された労働を資本とするのである。

資本の本質は、蓄積された労働が生きた労働のために新しい生産の手段として役立つという点にあるのではない。それは、生きた労働が蓄積された労働のためにそれの交換価値を維持し増やす<つまり剰余価値を生産する>手段として役立つという点にあるのである。……」(国民文庫版、P44~48)

ここに資本は「交換価値からも構成されている」とあるのは、資本は、単に種々の物質的な労働条件の合計なのではなくて、それぞれに対象化された人間労働の一つの“集合・結集”でもあるのだということ、つまり、対象化された労働の人間労働としての同等性に基づいて商品の交換・流通が行なわれるという社会的条件の下で、はじめて成り立つものだといった意味と思われます。

生産の客体的条件である生産手段(原料と生産用具)とその主体的条件である労働力とが、ともに商品として、価値として売買され、資本家の下に結集すること、そして生産手段が労働力の購入価格を越える労働支出=労働力の搾取の手段となることによって、労働力を自らの価値を増やす手段とする場合に(そうした社会的関係のなかで)はじめて、生産手段は、人間にとって単なる生産の客観的条件をなす“物”とは異なった、人間を(労働者ばかりではなく資本家にとっても)支配する社会的な力をもつものに、すなわち“資本”になるのだ、と言われているのです。

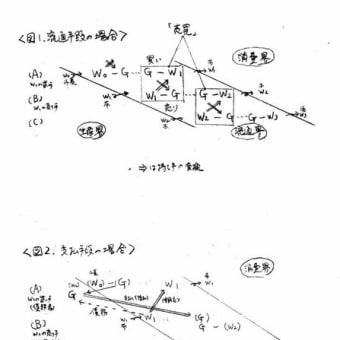

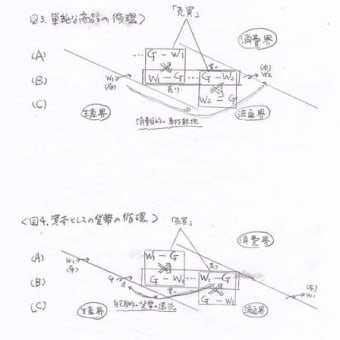

さて、前節で見たように──社会的な分業とは異なり──工場内での分業(分業によって特殊化された協業)の特徴は、労働者の生産的機能を生産手段との全体的関連・結合から切り離して、個々の諸部分に分解することにありました。このことは、農奴や同職業者のように生産者と生産手段とが直接に結び付いていたこれまでの生産有機体には不可能なことでした。それだからこそ、このような分業は「資本主義的生産様式のまったく独自な創造物」であり、だからこそそれは機械と大工業を生み出すことで資本主義を確立してゆきます。そして、それを可能にしたのは私有財産の発展による富の集中であり、すなわち一人の資本家の指揮の下での多数の労働者の協業だったのです。(しかも、絶対的剰余労働の生産のところで指摘されたように、支配階級が剰余労働を剰余生産物や夫役として受け取る場合には、その搾取や収奪には使用価値としての欲望の限界が存在しますが、資本の下での搾取のように剰余労働を剰余価値として受け取る場合には、その致富欲に限界はありません。)

……

(2.労働者が「資本の構成部分」、資本の「一つの存在形態」であるとはどういうことか)

……

(3.マニュファクチュアは手工業=道具を基礎とするがゆえに、労働における人間の身体的制限を越えて社会的生産様式を根底から変革することはできなかったが、それは機械を生み出すことで新たな生産様式である工場制度を導いた。)

いわゆる生産力と生産様式の関係については第12章のなかの適当な場所で触れたいと思います。