マラケシュから南に下がってアトラス山脈を越え、サハラ砂漠へと向かう拠点ワルザザートに入る行程となる。この辺りはまだ緑があるが、高い岡のうねりが見えてくる。家や集落も日干しレンガが混じっているようだ。

とある山の中の集落にてトイレ休憩。段々畑の合間の集落の景がなかなかにいい。時間があればスケッチをしていたいところだ。

さらに高度を上げて行く。もうこの辺りが畑の限界だろうか。集落はまだ存在する。背後に白い雪を被った山が連なる。やがてこの村も雪で閉じ込めれることだろう。

もう峠かと思う辺りで、今度は特産品のお店に立ち寄った。アロガンという種子から採れるオイルやペースト、石けん。大きめのどんぐりの中の胚を焦がしてすりつぶし加工する。女性たちが作業をしている傍らにあった試食コーナーでパンをちぎって蜂蜜を混ぜたペーストを付けていただく。なかなかに美味しい。健康食品なんだとか。けっこう高価で驚いた。とても気楽に買えはしない。

特産品店の向かいはこの辺りで採取される化石が売られていた。アンモナイトや三葉虫がごろごろ。ここいらは昔、海の底だったんだよと。こんなお土産屋をこれから先、ずっと見ることになる。広い荒涼とした荒野を一人ぽつんと歩いている男をよく見るが、化石を拾っているのだろうか。山から降りて来た家族。ロバ君は働きものだ。

峠にさしかかる。もう辺りは雪景色。道路にもまだ融けきれない雪が。バスは大丈夫?向こうから雪が融けるのを待っていた大型車が続々と来る。雪山の大きなアスケールが実にいい。空気が澄んでいるので、日本とは距離感が違う。この山脈の最高峰は4000mを越えるそうだ。

こんな高い雪山でも、羊飼いの姿がある。やがてティシュカ峠2260m。今朝の雪が10cmくらい。風も冷たい。早々にバスに逃げ込んだ。

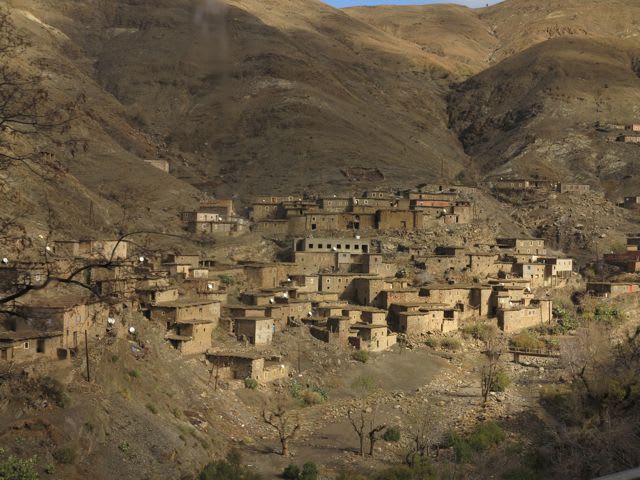

ちょっと峠を降りてくると、また集落が現れてくる。山の雰囲気が北側とは違うようだ。乾燥の度合いが高く、緑が少ない分、赤い土と岩が鮮やか。集落の色も鮮やかになったような気がする。

昼食は豆のスープ、ベルベル風オムレツ、牛のスペアリブと野菜のタジン。全体に味付けが極めて薄い。タジンはここで初めて味わった。肉よりも野菜がとてもうまい。大きな人参やじゃがいもが実においしい。デザートはマンダリン。これもグッド。ミントティーは聞かされていたよりも甘さを抑えてあってよかった。生のミントをごっそり入れてティーを注ぐ。洗練さはみじんもないが、悪くない。

半分砂漠地帯というようなところを走る内に、塔状に立ち上がった隅を持つ特徴的な家がちらほら見えて来る。要塞化された民家をもカスバと呼ぶそうだ。アトラス山脈に囲まれた谷では、カスバが多い。やがてアイト・ベン・ハッドゥ(ハッドゥ一族の村)を遠望するところに来た。世界遺産となったこの城砦村(クサル)を訪れるのがこの旅のひとつの目的である。向こうの雪をいただいた山から流れる川のほとりにあるこんもりとした丘を背に村が谷の向きに延びている。

西側に橋が最近ついたそうだが、アプローチは村を望みながら東側まで川を歩く。いつもなら水が流れているはずが、今年は雪が遅いのだそうだ。そう言えば、2月に訪れた息子の写真には水が流れていた。西陽に塔が照らされてあかあかと燃え立っている。

村に入る。防御都市の中はあちこちに関所がある。家の間や中を潜るようにして登って来たので、地図を見ても、どこを歩いて来たのか、見当がつかない。見れば、家々の中を通らなくても上に上がれる道はあるようだ。この複雑さは、この集落が丘の中腹斜面につくられていることによる。わが国の伊予西海にある外泊の石垣集落を思い出す。この土の洞を潜るところは、トルコのカッパドキアの集落で経験した。実にわくわくする冒険の空間。塔のてっぺんは見張り台であるが、穀物の貯蔵もなされていたようだ。

こうして上から眺めてみると、要所要所に四隅に塔のある家(カスバ)を配置して護りを固めているのがわかる。頂上にも見張り台があり、はるか遠くまで見渡せる。1時間以上も前に敵の侵入を予見できただろう。

集落には現在5家族が住んでいるという。徐々に土産物屋が出来始めている。その内に今の素朴さを失うかもしれない。案内をしてくれた現地ガイドさんの家を見せてもらった。広めの居間と寝室が2つ。ここに夫婦と6人の愛らしい子どもの写真が。家から一歩外に出ると、荒涼とした岩山の風景。

帰りがけに振り向けば、西陽があざやかなオレンジ色に丘の上半分を浮かび上がらせている。もっとおどろおどろしく深い砦の村を想像していたのだが、来てみれば、こじんまりとした可愛らしい密やかな村だったな。(つづく)