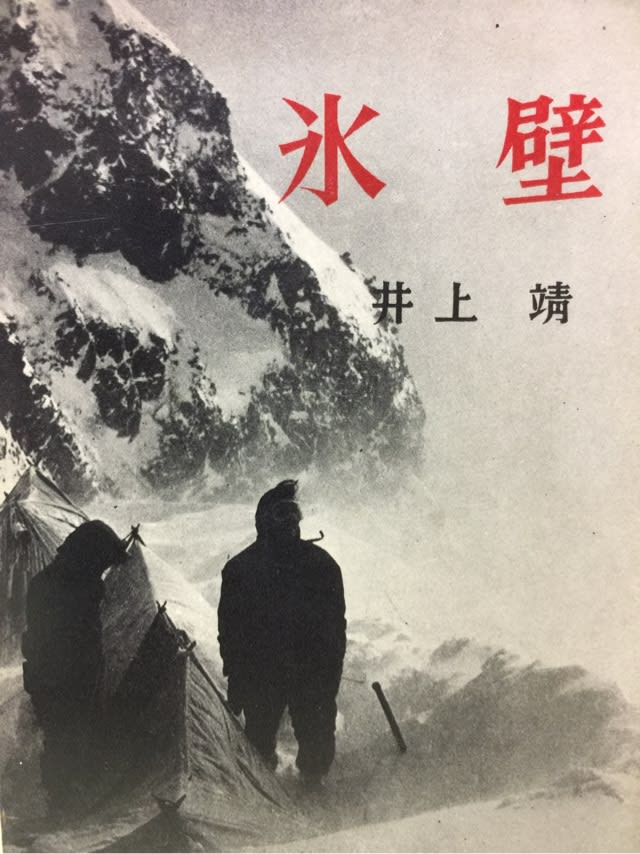

井上靖著「氷壁」(s32年10月初版)は

切れるはずがないと思われていたナイロンザイルはどうして切れてしまったのか、ナイロンザイル事件を題材にしています。ここ大町山岳博物館には墜落死した方に結ばれていたナイロンザイルが展示されています。

切れるはずがないと思われていたナイロンザイルはどうして切れてしまったのか、ナイロンザイル事件を題材にしています。ここ大町山岳博物館には墜落死した方に結ばれていたナイロンザイルが展示されています。切れたナイロンザイル、岩に付着していたナイロン、アイゼン

「氷壁」について 井上 靖

抜粋、、この作品を書く動機は、親しい友達と穂高の涸沢へ月見に行き、穂高の美しさに打たれたことと、もう一つは、東京へ帰ってからその時の一行の1人である三笠書房の編集長で登山家である長越茂雄君から、北アルプス前穂高で発生した遭難事件の話を聞いたことにある。話を聞いた時、直ぐに書きたいと思った。事件を書きたいのではなく、事件は単なる材料として借りて、その事件をめぐる人々の、それぞれの立場における心理の動きをフィクションとして書いてみたい思ったのである。、中略、、、作品「氷壁」は実際にあった前穂の墜死事件をモデルにした小説ではないが、その事件の外形を借用した以上、なるべく誤解を招かないように注意した。そして、私は一人の作家として、私自身の見方を押し通したつもりである。

当時山登りは人気の趣味だったようです、人気作家の井上靖が書いたこの小説が先行して世の中に広まった為か、s31年に岩陵会が「ナイロンザイル事件」遭難報告書を刊行している。それから20年後のs50年6月登山用ザイルの安全基準が制定された。

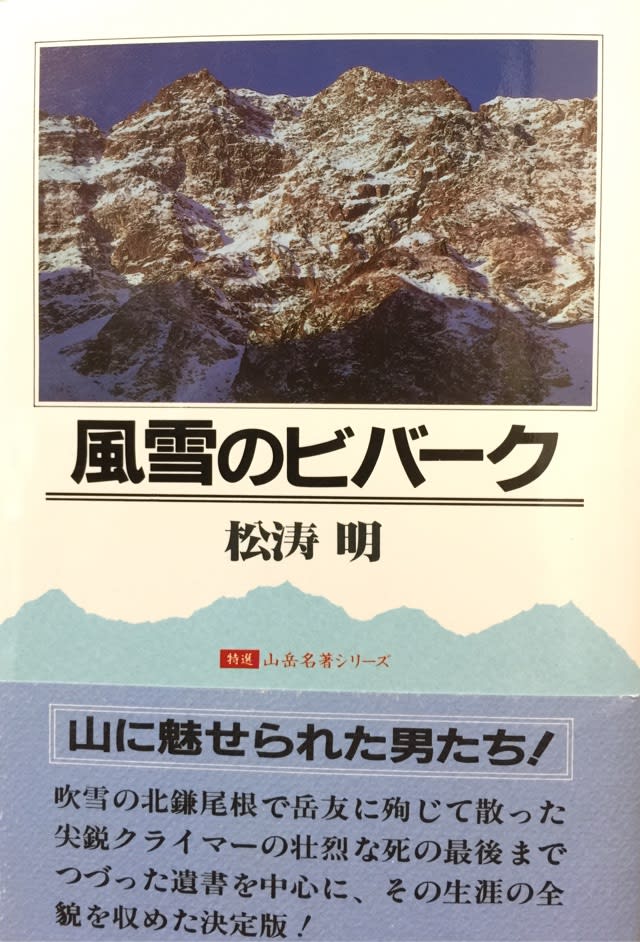

「氷壁」関係の隣にはs24年1月槍ヶ岳北鎌尾根で遭難した松涛明さんの直筆の日誌がある、死の直前まで書かれた日誌は10年後に出版された。

この博物館は地域住民の熱い支援を得て誕生したとあります。このような資料(遭難事件等)が展示されている、大町市民にとって登山はとても身近な事柄に違いない。

博物館前のニホンカモシカの親シカはじっと山々を見ていた。資料を見た後なのか物悲しく思えました。

体重が随分軽かった頃の夏、岐阜・新穂高から入山して穂高平、槍平を歩き槍ヶ岳頂上を目指した、槍ヶ岳山荘に泊まった翌朝頂上からのご来光は今ひとつだった、そこから見た北鎌尾根はその名通りを鎌の刃先がずっと続いていた、こんな細い尾根を行くなんて!厳冬に!と思ってしまった事を今でも思いだす。

お休みなさい。

追伸:高齢者の遭難が多い、「氷壁」が出版された頃山に来ていた人たちか。因みにs32年はまだ生まれていませんから!