先日お客様と一緒に、ニュージーランド北島の代表的な観光地「ワイトモ鍾乳洞」へ行ってきました。

ここでは「Glow worm」が見学できるのですが、

このグローワームとはどういった生物なのか。。。

先ずこの「Glow worm」という英語名は、生物発光を行う様々な違ったグループに属する昆虫の幼虫や幼虫形態のメス成虫に対する一般的な名称で、(Wikiより)主な仲間は

Lampyridae

Phengodidae

Railroad worm

Arachnocampa

Orfelia fultoni

どれにおいても発光の化学反応は非常に効率的で、エネルギー効率の100%近くが光に変えられています。

(最もよい発光ダイオードですらわずか22%)

ニュージーランドに生息している「Glow worm」はこのうちのArchnocampaで、

学名は「ARACHNOCAMPA LUMINOSA」。意味は「蜘蛛のように糸を出し発光する幼虫」

またマオリ名は「Titiwai」。意味は〝projected over water"(水に投影される)

日本語では、、、「ヒカリキノコバエ」

この種はニュージーランドとオーストラリアに生息していて、観光資源の一つとなっています。

オーストラリアやニュージーランドの観光業界においては、宮崎駿監督アニメ「天空の城ラピュタ」に出てくる飛行石は、このヒカリキノコバエの幼虫であるいわゆる“土ボタル”がモデルになったとされることがありますが、スタジオ・ジブリはオーストラリアに関してはモデルにしたことはないと否定しているのだとか。

「土蛍」の生態は下記の通り。

1)卵

雌の成虫が約120個の球状の卵を産みつけ、その卵から約20日後に幼虫が生まれる。

2)幼虫

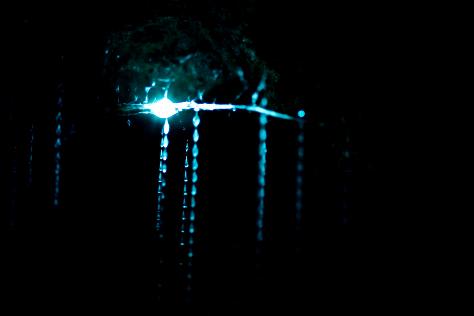

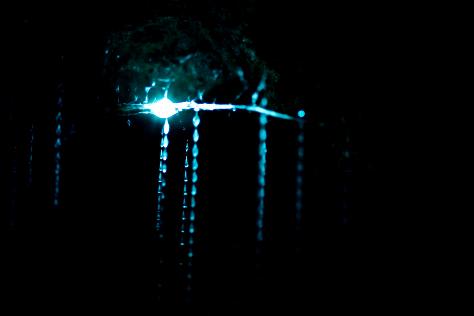

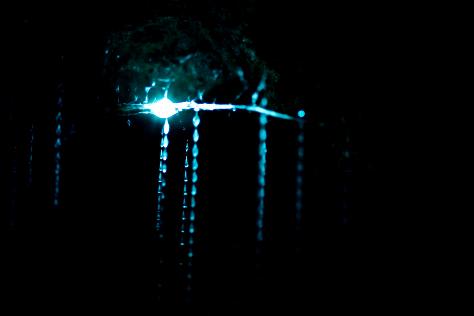

孵化後、幼虫は口から蜘蛛(くも)の糸のような物を分泌し、筒状の巣を形成する。その筒状の巣から、長くて30センチ程の捕食用の糸を20本前後たらし、餌(えさ)を捕らえる。光を発光するのは餌となる小虫をおびき寄せるためで、粘着性のある糸にかかった小虫を引き上げて餌にありつく。3ミリ以下の大きさの時から光を発し、9ヶ月あまり経てマッチ棒ぐらいの長さと形になるまでゆっくり成長する。

3)プハ

幼虫と成虫の間の、蝶でいうさなぎの時期。約13日間さなぎが糸の先にぶら下がった状態になる。

4)成虫

成虫の「土蛍」は大きな蚊のような形をしている。口がないので餌を食べることができず、子どもを生む準備をするのが成虫の役割。通常雄虫は雌虫がプハから出てくるのを待ち、その直後の子作りを開始する。そのため成虫は2、3日と短命。

土蛍の生息には特別な環境が必要であり、乾燥しないための適度な湿度、蜘蛛のように粘着性のある捕食用の糸を垂らすことができる安全な場所、垂らした糸が絡まないような風のない状態、放った光が目立つようにできるだけ暗いこと、餌となる虫がたくさんいること等の条件が揃っていなければならない。川によって数多くの虫が洞窟内に集まってくるワイトモ鍾乳洞は、土蛍に取って絶好の生息環境となっている。

ここでは「Glow worm」が見学できるのですが、

このグローワームとはどういった生物なのか。。。

先ずこの「Glow worm」という英語名は、生物発光を行う様々な違ったグループに属する昆虫の幼虫や幼虫形態のメス成虫に対する一般的な名称で、(Wikiより)主な仲間は

Lampyridae

Phengodidae

Railroad worm

Arachnocampa

Orfelia fultoni

どれにおいても発光の化学反応は非常に効率的で、エネルギー効率の100%近くが光に変えられています。

(最もよい発光ダイオードですらわずか22%)

ニュージーランドに生息している「Glow worm」はこのうちのArchnocampaで、

学名は「ARACHNOCAMPA LUMINOSA」。意味は「蜘蛛のように糸を出し発光する幼虫」

またマオリ名は「Titiwai」。意味は〝projected over water"(水に投影される)

日本語では、、、「ヒカリキノコバエ」

この種はニュージーランドとオーストラリアに生息していて、観光資源の一つとなっています。

オーストラリアやニュージーランドの観光業界においては、宮崎駿監督アニメ「天空の城ラピュタ」に出てくる飛行石は、このヒカリキノコバエの幼虫であるいわゆる“土ボタル”がモデルになったとされることがありますが、スタジオ・ジブリはオーストラリアに関してはモデルにしたことはないと否定しているのだとか。

「土蛍」の生態は下記の通り。

1)卵

雌の成虫が約120個の球状の卵を産みつけ、その卵から約20日後に幼虫が生まれる。

2)幼虫

孵化後、幼虫は口から蜘蛛(くも)の糸のような物を分泌し、筒状の巣を形成する。その筒状の巣から、長くて30センチ程の捕食用の糸を20本前後たらし、餌(えさ)を捕らえる。光を発光するのは餌となる小虫をおびき寄せるためで、粘着性のある糸にかかった小虫を引き上げて餌にありつく。3ミリ以下の大きさの時から光を発し、9ヶ月あまり経てマッチ棒ぐらいの長さと形になるまでゆっくり成長する。

3)プハ

幼虫と成虫の間の、蝶でいうさなぎの時期。約13日間さなぎが糸の先にぶら下がった状態になる。

4)成虫

成虫の「土蛍」は大きな蚊のような形をしている。口がないので餌を食べることができず、子どもを生む準備をするのが成虫の役割。通常雄虫は雌虫がプハから出てくるのを待ち、その直後の子作りを開始する。そのため成虫は2、3日と短命。

土蛍の生息には特別な環境が必要であり、乾燥しないための適度な湿度、蜘蛛のように粘着性のある捕食用の糸を垂らすことができる安全な場所、垂らした糸が絡まないような風のない状態、放った光が目立つようにできるだけ暗いこと、餌となる虫がたくさんいること等の条件が揃っていなければならない。川によって数多くの虫が洞窟内に集まってくるワイトモ鍾乳洞は、土蛍に取って絶好の生息環境となっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます