■シャフトのキックポイントとは

シャフトのキックポイント(調子とも言われます)とは、「先調子」、「中調子」、「元調子」などのことです。

英語では、先調子は「Low Kick Point(ロー・キックポイント)」、

中調子は「Middle Kick Point(ミドル・キックポイント)」、

元調子は「High Kick Point(ハイ・キックポイント)」と言われます。

キックポイントは、端的に言うと、シャフトのどの部分が最もしなり易いかを表します。先調子はシャフトの先端側がしなり易く、中調子はシャフトの中央付近がしなり易く、元調子はシャフトの手元側がしなり易い、ということになります。

でも、本当はもう少し複雑な話なんです。

■シャフトの剛性分布とは

シャフトのキックポイントについて正しく理解するために、シャフトの「剛性分布」についてご説明します。

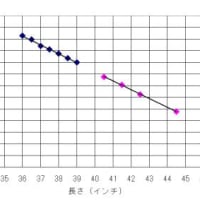

上のグラフは、シャフトの剛性分布グラフと呼ばれるものです。横軸はシャフトのどの辺の部分かを示します。チップとはシャフトの先端側部分(ヘッドが取り付けられる側)、センターとはシャフトの中央部分、

バットとはシャフトの手元側部分(グリップが取り付けられる側)です。縦軸はシャフトのそれぞれの部分の硬さです(簡略化のため、グラフから数値は抜いてあります)。硬さの測定方法は、シャフトの硬さを測定する部分の両脇150mmの場所を固定し、硬さを測定する部分に力を加えて、シャフトを2mm曲げるために何kgの重さを要したかを測定します。

シャフトの剛性分布グラフにおいて、まず最初に言えることは、全てのシャフトは、チップ側が最も軟らかく、バット側に移動するにつれて徐々に硬くなり、バット側が最も硬くなるということです。シャフトは、チップ側が最も細く、バット側に移動するに従って徐々に太くなり、バット側が最も太いです。細い部分の方が軟らかく、太い部分の方が硬いんですね。

シャフトのキックポイントに関して、よくある誤解は、例えば中調子ならシャフトの中央付近だけが他の部分よりも剛性が弱く、シャフトがその部分でしなる、というものです。シャフトの一部分だけが他の場所に比べて著しく剛性が弱いということはありません。そういうシャフトを作ってしまったら、その剛性の弱い部分でシャフトが折れてしまいます。シャフトは必ずチップ側からバット側に向かって徐々に徐々に硬くなっていきます。

■シャフトのキックポイントの正体

さて、下に3つの似たような剛性分布グラフがありますが、いったい何が異なっているでしょうか?

異なっているのは、線の傾きですね。緑は傾きが急で、青は傾きが中ぐらいで、赤は傾きが緩やかです。そして、これがシャフトのキックポイントの正体です。緑が先調子で、青が中調子で、赤が元調子です。それぞれのキックポイントのシャフトのしなりのイメージを、強調してイラストで表すと以下のようになります。

先調子のシャフトは、元々硬いバット側が更に硬いためバット側はほとんどしなりませんが、元々軟らかいチップ側が更に軟らかいためチップ側が大きくしなります。そして、しなり戻るときもチップ側だけが「シュシューン」としなり戻ります。このタイプのシャフトは、俗に言う「ヘッドが走る」という言葉で表現されます。

中調子のシャフトは、バット側もセンターもチップ側も全てが均等にしなる感じです。しなり戻るときも全体が一気に「ビュン」としなり戻ります。

元調子のシャフトは、相対的にはバット側が軟らかいわけですが、バット側は元々が硬いため、結果としてシャフトのしなりは小さくなります。チップ側も硬いため、あまりしなりません。

■先調子、中調子、元調子、それぞれのシャフトの特徴

先調子のシャフトは、球のつかまりが良くなるので、どちらかと言うと右が怖いプレイヤーに適します。また、先調子のシャフトは先端だけがしなるため、インパクトロフトが大きくなり、弾道が高くなります。

元調子のシャフトは、球のつかまりが悪くなるので、どちらかと言うと左が怖いプレイヤーに適します。また、元調子のシャフトは手元側でしなるため、インパクトロフトはあまり大きくならず、弾道が低くなります。

中調子のシャフトは、先調子と元調子の中間です。

■シャフトのセンター部分が軟らかく設定されているタイプ

冒頭の剛性分布グラフは、簡略化のために、グラフが直線になるケースをご紹介しましたが、実はシャフトの剛性分布グラフは常にまっすぐな直線になるわけではありません。多くのシャフトは、下のグラフのようにセンター部分が若干軟らかめに設定されています。

センター部分が軟らかく設定されているシャフトのしなりのイメージを、イラストで表すと下図のようになります。

先ほどの直線的な剛性分布グラフの場合のしなり方↓と比べてみましょう。

先調子と元調子に関しては、しなりの頂点がセンターよりに移動し、中調子に関しては、センター部分のしなりが強調されるような感じになります。このセンター部分のしなり方が、俗に言う「シャフトの粘り」です。シャフトがしなり戻る時も、「シュシューン」とか「ビュン」という感じではなく、「グォ~~ン」という感じで粘っこく戻ってきます。

■粘り系シャフトと弾き系シャフト、それぞれの特徴

センター部分が軟らかく設定されているタイプのシャフトは「粘り系シャフト」と呼ばれます。粘っこく、ゆっくりとしなり戻るため、ゆったりとしたテンポで、ボールを運ぶようなイメージでスイングする「スインガー」タイプのプレイヤーに合いやすいです。

また、粘り系シャフトは、スイング中にシャフトのしなりを感じ易いという特徴があります。シャフトのしなりによって、シャフト自体がスイングの「タメ」を作ってくれるという効果が期待できます。切り返し直後のシャフトのしなりをプレイヤーは敏感に感じ取り、切り返し時の「間」が自然にできるので、自分から手で打ちに行こうとするのが抑えられます。この時、切り返しで手が下に落下するので、クラブをインサイド軌道に乗せ易くなります。このように、粘り系シャフトには、アウトサイドインのスイング軌道を矯正する効果が期待できます。

センター部分が硬く、剛性分布グラフの線が直線的になるタイプ(またはセンター部分が非常に硬く、グラフが山なりになるタイプ)のシャフトは「弾き系シャフト」と呼ばれます。一気に素早くしなり戻るため、速いテンポで、ボールを叩くようなイメージでスイングする「ヒッター」タイプのプレイヤーに合いやすいです。

また、粘り系シャフトとは対照的に、弾き系シャフトはしなりを感じ難いという特徴があります。このため、「タメ」が強すぎてシャフトがインサイドから寝て降りてきてしまうプレイヤーでも、シャフトをアウトサイドから立てて下ろし易くなります。このことから、弾き系シャフトには、インサイドアウトのスイング軌道を矯正する効果が期待できます。

■シャフトの剛性分布とスイングタイプ

以上のことから、シャフトの剛性分布とスイングタイプの関係は下表のようになります。

先調子 中調子 元調子

粘り系 右が怖い方 左が怖い方

スインガータイプ

アウトサイドインのスイング軌道を矯正したい方

弾き系 右が怖い方 左が怖い方

ヒッタータイプ

インサイドアウトのスイング軌道を矯正したい方

ただし、これはあくまでも一般論です。最も重要なことは、そのシャフトで気持ち良く振りぬけることと、ボールが狙った方向に飛ぶことです。上表はあくまでも参考基準であり、絶対基準ではありません。

■シャフトの剛性分布の市場平均

シャフトの剛性分布の市場平均値は以下の通りです。

<ドライバー・フェアウェイウッド シャフト>

チップ

剛性 センター

剛性 バット

剛性 調子

係数 調子係数による

キックポイント

市場平均 8.2 14.8 25.2 18.0 中調子

シャフトのキックポイント(調子とも言われます)とは、「先調子」、「中調子」、「元調子」などのことです。

英語では、先調子は「Low Kick Point(ロー・キックポイント)」、

中調子は「Middle Kick Point(ミドル・キックポイント)」、

元調子は「High Kick Point(ハイ・キックポイント)」と言われます。

キックポイントは、端的に言うと、シャフトのどの部分が最もしなり易いかを表します。先調子はシャフトの先端側がしなり易く、中調子はシャフトの中央付近がしなり易く、元調子はシャフトの手元側がしなり易い、ということになります。

でも、本当はもう少し複雑な話なんです。

■シャフトの剛性分布とは

シャフトのキックポイントについて正しく理解するために、シャフトの「剛性分布」についてご説明します。

上のグラフは、シャフトの剛性分布グラフと呼ばれるものです。横軸はシャフトのどの辺の部分かを示します。チップとはシャフトの先端側部分(ヘッドが取り付けられる側)、センターとはシャフトの中央部分、

バットとはシャフトの手元側部分(グリップが取り付けられる側)です。縦軸はシャフトのそれぞれの部分の硬さです(簡略化のため、グラフから数値は抜いてあります)。硬さの測定方法は、シャフトの硬さを測定する部分の両脇150mmの場所を固定し、硬さを測定する部分に力を加えて、シャフトを2mm曲げるために何kgの重さを要したかを測定します。

シャフトの剛性分布グラフにおいて、まず最初に言えることは、全てのシャフトは、チップ側が最も軟らかく、バット側に移動するにつれて徐々に硬くなり、バット側が最も硬くなるということです。シャフトは、チップ側が最も細く、バット側に移動するに従って徐々に太くなり、バット側が最も太いです。細い部分の方が軟らかく、太い部分の方が硬いんですね。

シャフトのキックポイントに関して、よくある誤解は、例えば中調子ならシャフトの中央付近だけが他の部分よりも剛性が弱く、シャフトがその部分でしなる、というものです。シャフトの一部分だけが他の場所に比べて著しく剛性が弱いということはありません。そういうシャフトを作ってしまったら、その剛性の弱い部分でシャフトが折れてしまいます。シャフトは必ずチップ側からバット側に向かって徐々に徐々に硬くなっていきます。

■シャフトのキックポイントの正体

さて、下に3つの似たような剛性分布グラフがありますが、いったい何が異なっているでしょうか?

異なっているのは、線の傾きですね。緑は傾きが急で、青は傾きが中ぐらいで、赤は傾きが緩やかです。そして、これがシャフトのキックポイントの正体です。緑が先調子で、青が中調子で、赤が元調子です。それぞれのキックポイントのシャフトのしなりのイメージを、強調してイラストで表すと以下のようになります。

先調子のシャフトは、元々硬いバット側が更に硬いためバット側はほとんどしなりませんが、元々軟らかいチップ側が更に軟らかいためチップ側が大きくしなります。そして、しなり戻るときもチップ側だけが「シュシューン」としなり戻ります。このタイプのシャフトは、俗に言う「ヘッドが走る」という言葉で表現されます。

中調子のシャフトは、バット側もセンターもチップ側も全てが均等にしなる感じです。しなり戻るときも全体が一気に「ビュン」としなり戻ります。

元調子のシャフトは、相対的にはバット側が軟らかいわけですが、バット側は元々が硬いため、結果としてシャフトのしなりは小さくなります。チップ側も硬いため、あまりしなりません。

■先調子、中調子、元調子、それぞれのシャフトの特徴

先調子のシャフトは、球のつかまりが良くなるので、どちらかと言うと右が怖いプレイヤーに適します。また、先調子のシャフトは先端だけがしなるため、インパクトロフトが大きくなり、弾道が高くなります。

元調子のシャフトは、球のつかまりが悪くなるので、どちらかと言うと左が怖いプレイヤーに適します。また、元調子のシャフトは手元側でしなるため、インパクトロフトはあまり大きくならず、弾道が低くなります。

中調子のシャフトは、先調子と元調子の中間です。

■シャフトのセンター部分が軟らかく設定されているタイプ

冒頭の剛性分布グラフは、簡略化のために、グラフが直線になるケースをご紹介しましたが、実はシャフトの剛性分布グラフは常にまっすぐな直線になるわけではありません。多くのシャフトは、下のグラフのようにセンター部分が若干軟らかめに設定されています。

センター部分が軟らかく設定されているシャフトのしなりのイメージを、イラストで表すと下図のようになります。

先ほどの直線的な剛性分布グラフの場合のしなり方↓と比べてみましょう。

先調子と元調子に関しては、しなりの頂点がセンターよりに移動し、中調子に関しては、センター部分のしなりが強調されるような感じになります。このセンター部分のしなり方が、俗に言う「シャフトの粘り」です。シャフトがしなり戻る時も、「シュシューン」とか「ビュン」という感じではなく、「グォ~~ン」という感じで粘っこく戻ってきます。

■粘り系シャフトと弾き系シャフト、それぞれの特徴

センター部分が軟らかく設定されているタイプのシャフトは「粘り系シャフト」と呼ばれます。粘っこく、ゆっくりとしなり戻るため、ゆったりとしたテンポで、ボールを運ぶようなイメージでスイングする「スインガー」タイプのプレイヤーに合いやすいです。

また、粘り系シャフトは、スイング中にシャフトのしなりを感じ易いという特徴があります。シャフトのしなりによって、シャフト自体がスイングの「タメ」を作ってくれるという効果が期待できます。切り返し直後のシャフトのしなりをプレイヤーは敏感に感じ取り、切り返し時の「間」が自然にできるので、自分から手で打ちに行こうとするのが抑えられます。この時、切り返しで手が下に落下するので、クラブをインサイド軌道に乗せ易くなります。このように、粘り系シャフトには、アウトサイドインのスイング軌道を矯正する効果が期待できます。

センター部分が硬く、剛性分布グラフの線が直線的になるタイプ(またはセンター部分が非常に硬く、グラフが山なりになるタイプ)のシャフトは「弾き系シャフト」と呼ばれます。一気に素早くしなり戻るため、速いテンポで、ボールを叩くようなイメージでスイングする「ヒッター」タイプのプレイヤーに合いやすいです。

また、粘り系シャフトとは対照的に、弾き系シャフトはしなりを感じ難いという特徴があります。このため、「タメ」が強すぎてシャフトがインサイドから寝て降りてきてしまうプレイヤーでも、シャフトをアウトサイドから立てて下ろし易くなります。このことから、弾き系シャフトには、インサイドアウトのスイング軌道を矯正する効果が期待できます。

■シャフトの剛性分布とスイングタイプ

以上のことから、シャフトの剛性分布とスイングタイプの関係は下表のようになります。

先調子 中調子 元調子

粘り系 右が怖い方 左が怖い方

スインガータイプ

アウトサイドインのスイング軌道を矯正したい方

弾き系 右が怖い方 左が怖い方

ヒッタータイプ

インサイドアウトのスイング軌道を矯正したい方

ただし、これはあくまでも一般論です。最も重要なことは、そのシャフトで気持ち良く振りぬけることと、ボールが狙った方向に飛ぶことです。上表はあくまでも参考基準であり、絶対基準ではありません。

■シャフトの剛性分布の市場平均

シャフトの剛性分布の市場平均値は以下の通りです。

<ドライバー・フェアウェイウッド シャフト>

チップ

剛性 センター

剛性 バット

剛性 調子

係数 調子係数による

キックポイント

市場平均 8.2 14.8 25.2 18.0 中調子