さてさて、今回は

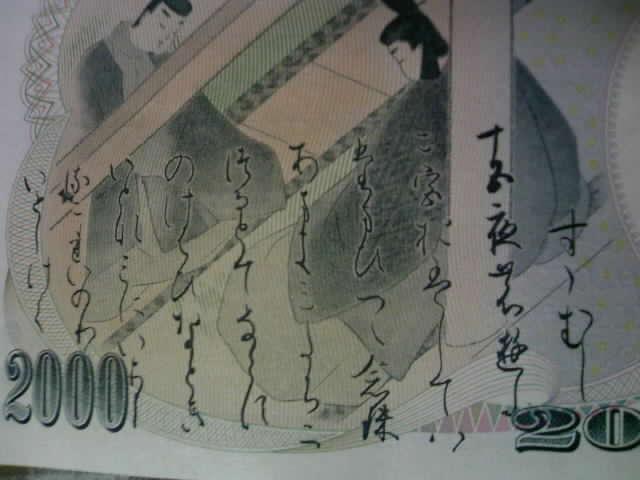

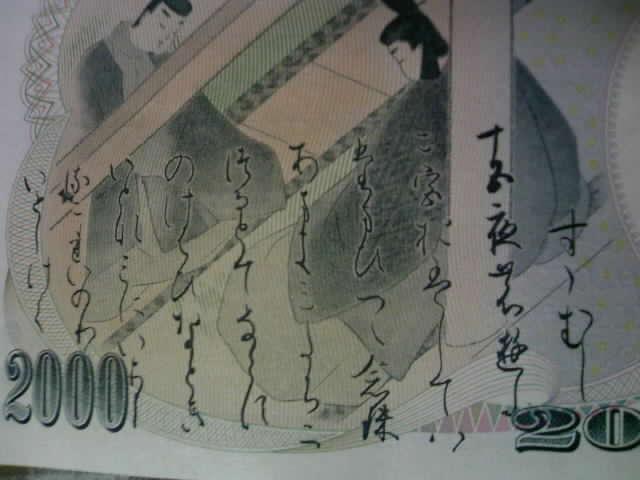

二千円札の裏に書かれてある文字を読んでみようということで・・・。

二千円札に載せられているのは、

五島美術館所蔵 国宝 『源氏物語絵巻』です。

詳しい説明は→コチラ。

“現存する日本の絵巻の中で最も古い作品”なんですね。

古典文献で、最も古い作品が珍重されるのは、何故か???

それは、昔の原形をとどめているから、なのですが、

これは、“形”だけでなく、

その“中身=本文”をもとどめている可能性が高い、

とされるからなのです。

昔は、印刷技術などはなかったわけですから、

ある本(原本)をもとに、それと同じ本を作ろうと思ったら、

書き写すしかないわけです。

しかし、そこは、人間。

書き間違いはあるわけです。

文字を写し間違ったり、

文字を

飛ばしたり(欠字)、

重複したり(衍字えんじ)、

あるいは、

「ここは、こういう表現の方がいいんじゃないか」と

表現自体を変えてしまうなんて強者も。

そうやって、違った本文の本(異本)が出来上がり、

それをまた書写すると・・・という具合に

たくさんの違った本文を持つ本ができて、

後に残るわけですが、

以上のような過程を辿って残された本というのは、

やはり、古いもののほうが、

もとになった本(原本)に近いと思われがちですが、

本文だけを考える場合、

書き間違いの度合いにより、

一概に古いもののほうが原本に近いとは言えません。

その辺りを見極めるには、

やはり、残された数々の本(諸本)を見比べて

どの本の本文が原本に近い本なのか、

ということを吟味しなければなりません。

その作業を、

本文批判(本文批評)

[Textkritik:テキスト・クリティ(ー)ク

↑鴎外は『渋江抽斎』の中で

テキスト・クリチックと言っていましたね。]

と言います。

(一応、wikiにも記述があったので、

リンク貼っておきます。→コチラ。)

Textkritikは、西洋の考え方ですが、

日本でも、文献学・書誌学の一端として

発達した学問でもありました。

で、話は戻りまして、

『源氏物語』にも数多くの異本が存在します。

で、普段私たちが目にする多くの源氏物語は、

青表紙本系統のものです。

青表紙本というのは、もともと藤原定家が書写させたもの

なのですが、

室町以降広く普及した本文を持つ本で、

流布本(=広く普及した本という意味)と言われます。

(現在の岩波文庫「源氏物語」も、底本(参照にした本)が

「三条西実隆になる青表紙証本(宮内庁書陵部蔵)」とあります。

今度、本屋さんで上記の本の「凡例」(扉の次のページにあります。)を

見てみてください。)

参照:wiki→青表紙本。

wikiの青表紙本の説明にもありますが、

その後、「大島本」が見つかって、

そちらの方が、原本(紫式部が最初に書いたもの)に

より近い本文を持つものだということがわかりました。

参照:wiki→大島本。

その他、河内本等、『源氏物語』には、複数の写本が存在します。

と言った、状況の中、

“源氏物語絵巻”というのは、

絵巻物であって、本ではないので、

その詞書と通常の本文との関係などは、

まだ、良くわかっていないことが多く、

『源氏物語』の伝本とは、別系統で扱われます。

wiki→源氏物語絵巻

(いやー、wikipediaって楽♪って

本当はこんなことやってはいけません。

今は、便宜的にやっているだけです。)

でも、時代的には、やはり残存する中で一番古い本文とされ

その中でも、最古の“五島美術館蔵 源氏物語絵巻”は

やhり、珍重され、国宝、となっており、

二千円札にもその詞書が印刷されている、

というわけです。

というような状況を踏まえて、

二千円札に載せられた

源氏物語絵巻の詞書を見て行きたいと思うのですが・・・・

読もうとして、

「????」

となりませんでしたか???

それもそのはず、

二千円札に印刷されているのは、

ごく一部で、

しかも、

各行の頭五文字という、

なんとも中途半端な感じなのです。

五島美術館蔵 源氏物語→該当箇所の詞書全体はコチラ。

ね、上の五文字ずつくらいですね。

で、この画像が、とても見にくいので、

ヒントとして、九大蔵 古活字版『源氏物語』の本文を

載せていただいたわけです。

まず、こちらを読んでいってみましょう。

該当箇所は、

本文、六丁 裏 八行目真ん中辺りから、

七丁 表 三行目辺りまでです。

九大蔵 古活字版『源氏物語』 鈴虫

六丁 裏

・・・十五夜の月のまだかけかくしたる

・・・(能)・(乃)・(多可希可)・・(當)・

ゆふくれに佛の御前に宮おはしてはしちかう

(由)・・(連尓)・・・・(耳)・・(者)・・・・・(可)・

なかめ給つゝねんすし給ふわかきあま君たち二

・(可)・・(徒)・・・・・・・ ・(可)・(万)・・・

三人はなたてまつるとてならすあかつきのをと水

・・(者)・・・(万)・・・・・・(春)・(可津幾)・・・・

七丁表

のけはひなと聞たるさまかはりたるいとなみに

・・(者)・・・(當)・・(満)・(者里多)・(登)・・(尓)

そゝきあへるいとあはれなるにれいのわたり給

・ ・・(阿遍)・・(登)・(者)・・・(尓)(連)・・(王多)・・

てむしのねいとしけうみたるゝ夕かなと・・・・

・・・(能年)・(登)・(遣)・・(多類)・・(可奈)・・・(連)

【校訂本文】

(六丁 裏)

・・・十五夜の月の、まだ影隠したる夕暮れに、

佛の御前に宮おはして、端近う眺め給つゝ念誦し給ふ。

若き尼君達、二三人、花奉るとて鳴らす閼伽坏の音、

水

(七丁 表)

の気配など聞たる、様変はりたる営みにそゝき合へる、

いとあはれなるに、

例の渡り給て、虫の音、いと繁う乱るゝ夕かなと・・・・

・・・という感じで、

【要約】

鈴虫の巻は、源氏が50歳の頃。

夏、蓮の花が咲くころ、女三宮の持仏供養が行われた、

という場面。

八月十五日夜の暮れ方、源氏は女三宮を訪ね、

一緒に小声で経を読み、草むらにすだく鈴虫の音を聞いた。

(↑この要約、ちょうど手元にあった本にいい具合で

要約してあったので、そのまま書いておきました♪)

「閼伽坏(あかつき)」とは、閼伽の水を入れて仏に供える器、

だそうです。

古活字版の方が読みやすいですよね。

以上の文章を頭に入れつつ、

もう一度、源氏物語絵巻を見てみてください。

→コチラ。(無断転載みたいなので、画像ではなくてスミマセン。)

で、読んでみると(ちょっと見にくいですが)

以下の通りになります。

十五夜のゆふくれ佛のおまへ

・・・(農遊)・・・・・・(万)・

に宮おはしてはしちかくなかめ

・・・(盤)・(堂)・・・(可)・・(可)・

たまひつゝ念珠したまふわかき

(堂万)・・・・・・(堂万婦)・(可支)

あまきみたち二三人はなたてま

・(万支)・(多)・・・・(盤那多堂万)

つるとてならすあかつきのおとみつ

(徒)・・・・・(須)・(可)・(支)・・・・(徒)

のけはひなとき(?)(?)さまかはりたる

・・(者)・・・・・(??)(佐万可)・・(多)・

いとなみにいそきあへるいとあはれな

・・(那)・・・(所支)・・(類)・・・(者)・・

るにれいのわたりたまひてむしのね

(流)・(連)・・・(多)・(利多飛)・(無)・・(年)

いとしけくみたるゝゆふへかなと

・・・・・・(堂流)・・・(可)・・

(??)のところ、

画像では見えないのですが・・・。

私は、「ききたるさま(き支多流佐万)」

(古活字版の本文と同じ)

という風に見えるのですが。

調べてみたら、公の発表だと

「きこゆさま(き??佐万)」

となっているらしい・・・・。→コチラ。

(それにしても、正式に発表されているHPで口語訳が谷崎・・・。)

ほんとに???

「きこゆさま」???

何か、変・・・・な、気が・・・・。

とりあえず、この部分、保留で。

・・・というわけで、

二千円札を読んでみましょう。

すゝむし

十五夜のゆふ

(農)(遊)

に宮おはしては

(盤)

たまひつゝ念珠

(堂)(万)

あまきみたちに

(万)(支)・(多)

つるとてならす

(徒) (須)

のけはひなとき

(者)

いとなみにいそき

(那) (支)

るにれいのわた

(流)・(連)

いとしけく

・・・・となります。

いかがでしたでしょうか???

古活字版の本文と源氏物語絵巻の詞書を

少し比べてみるだけでも

違う部分が出てきますね。

そして、

見比べることによって、

一方でわからない字も、もう一方を読むことでわかったり、

その逆もあったり、

二つの本文を見比べることで、

いろいろとわかるということを

理解していただけると幸いです。

これから、くずし字を読む上で、

どうしても解らない字が出てきた際に

役立つかもしれません。

そして、

残存する諸本には、

様々な本文が存在し、

実は本当の本文というものさえ、

よくわかっていないものだということが

おわかりいただけたかな、と思います。

というわけで、次週は、

釉さんにお願い致します

今度読む文献は、

くもん子ども研究所編『浮世絵に見る 江戸の子どもたち』小学館

所収の、

『幼童諸芸教草』

だそうです。

こちらも、教育のための手引書のようなものでしょうか。

(また、調べる機会があれば、

記事に書いてみますね。)

↓拡大図

では、ぼちぼち頑張りましょう

「くずし字一覧」の画像、

まだ改善できておりません

ごめんなさい

近いうちに。。。。

と、言ってかなり経ちますね・・・

本当に申し訳ありません

二千円札の裏に書かれてある文字を読んでみようということで・・・。

二千円札に載せられているのは、

五島美術館所蔵 国宝 『源氏物語絵巻』です。

詳しい説明は→コチラ。

“現存する日本の絵巻の中で最も古い作品”なんですね。

古典文献で、最も古い作品が珍重されるのは、何故か???

それは、昔の原形をとどめているから、なのですが、

これは、“形”だけでなく、

その“中身=本文”をもとどめている可能性が高い、

とされるからなのです。

昔は、印刷技術などはなかったわけですから、

ある本(原本)をもとに、それと同じ本を作ろうと思ったら、

書き写すしかないわけです。

しかし、そこは、人間。

書き間違いはあるわけです。

文字を写し間違ったり、

文字を

飛ばしたり(欠字)、

重複したり(衍字えんじ)、

あるいは、

「ここは、こういう表現の方がいいんじゃないか」と

表現自体を変えてしまうなんて強者も。

そうやって、違った本文の本(異本)が出来上がり、

それをまた書写すると・・・という具合に

たくさんの違った本文を持つ本ができて、

後に残るわけですが、

以上のような過程を辿って残された本というのは、

やはり、古いもののほうが、

もとになった本(原本)に近いと思われがちですが、

本文だけを考える場合、

書き間違いの度合いにより、

一概に古いもののほうが原本に近いとは言えません。

その辺りを見極めるには、

やはり、残された数々の本(諸本)を見比べて

どの本の本文が原本に近い本なのか、

ということを吟味しなければなりません。

その作業を、

本文批判(本文批評)

[Textkritik:テキスト・クリティ(ー)ク

↑鴎外は『渋江抽斎』の中で

テキスト・クリチックと言っていましたね。]

と言います。

(一応、wikiにも記述があったので、

リンク貼っておきます。→コチラ。)

Textkritikは、西洋の考え方ですが、

日本でも、文献学・書誌学の一端として

発達した学問でもありました。

で、話は戻りまして、

『源氏物語』にも数多くの異本が存在します。

で、普段私たちが目にする多くの源氏物語は、

青表紙本系統のものです。

青表紙本というのは、もともと藤原定家が書写させたもの

なのですが、

室町以降広く普及した本文を持つ本で、

流布本(=広く普及した本という意味)と言われます。

(現在の岩波文庫「源氏物語」も、底本(参照にした本)が

「三条西実隆になる青表紙証本(宮内庁書陵部蔵)」とあります。

今度、本屋さんで上記の本の「凡例」(扉の次のページにあります。)を

見てみてください。)

参照:wiki→青表紙本。

wikiの青表紙本の説明にもありますが、

その後、「大島本」が見つかって、

そちらの方が、原本(紫式部が最初に書いたもの)に

より近い本文を持つものだということがわかりました。

参照:wiki→大島本。

その他、河内本等、『源氏物語』には、複数の写本が存在します。

と言った、状況の中、

“源氏物語絵巻”というのは、

絵巻物であって、本ではないので、

その詞書と通常の本文との関係などは、

まだ、良くわかっていないことが多く、

『源氏物語』の伝本とは、別系統で扱われます。

wiki→源氏物語絵巻

(いやー、wikipediaって楽♪って

本当はこんなことやってはいけません。

今は、便宜的にやっているだけです。)

でも、時代的には、やはり残存する中で一番古い本文とされ

その中でも、最古の“五島美術館蔵 源氏物語絵巻”は

やhり、珍重され、国宝、となっており、

二千円札にもその詞書が印刷されている、

というわけです。

というような状況を踏まえて、

二千円札に載せられた

源氏物語絵巻の詞書を見て行きたいと思うのですが・・・・

読もうとして、

「????」

となりませんでしたか???

それもそのはず、

二千円札に印刷されているのは、

ごく一部で、

しかも、

各行の頭五文字という、

なんとも中途半端な感じなのです。

五島美術館蔵 源氏物語→該当箇所の詞書全体はコチラ。

ね、上の五文字ずつくらいですね。

で、この画像が、とても見にくいので、

ヒントとして、九大蔵 古活字版『源氏物語』の本文を

載せていただいたわけです。

まず、こちらを読んでいってみましょう。

該当箇所は、

本文、六丁 裏 八行目真ん中辺りから、

七丁 表 三行目辺りまでです。

九大蔵 古活字版『源氏物語』 鈴虫

六丁 裏

・・・十五夜の月のまだかけかくしたる

・・・(能)・(乃)・(多可希可)・・(當)・

ゆふくれに佛の御前に宮おはしてはしちかう

(由)・・(連尓)・・・・(耳)・・(者)・・・・・(可)・

なかめ給つゝねんすし給ふわかきあま君たち二

・(可)・・(徒)・・・・・・・ ・(可)・(万)・・・

三人はなたてまつるとてならすあかつきのをと水

・・(者)・・・(万)・・・・・・(春)・(可津幾)・・・・

七丁表

のけはひなと聞たるさまかはりたるいとなみに

・・(者)・・・(當)・・(満)・(者里多)・(登)・・(尓)

そゝきあへるいとあはれなるにれいのわたり給

・ ・・(阿遍)・・(登)・(者)・・・(尓)(連)・・(王多)・・

てむしのねいとしけうみたるゝ夕かなと・・・・

・・・(能年)・(登)・(遣)・・(多類)・・(可奈)・・・(連)

【校訂本文】

(六丁 裏)

・・・十五夜の月の、まだ影隠したる夕暮れに、

佛の御前に宮おはして、端近う眺め給つゝ念誦し給ふ。

若き尼君達、二三人、花奉るとて鳴らす閼伽坏の音、

水

(七丁 表)

の気配など聞たる、様変はりたる営みにそゝき合へる、

いとあはれなるに、

例の渡り給て、虫の音、いと繁う乱るゝ夕かなと・・・・

・・・という感じで、

【要約】

鈴虫の巻は、源氏が50歳の頃。

夏、蓮の花が咲くころ、女三宮の持仏供養が行われた、

という場面。

八月十五日夜の暮れ方、源氏は女三宮を訪ね、

一緒に小声で経を読み、草むらにすだく鈴虫の音を聞いた。

(↑この要約、ちょうど手元にあった本にいい具合で

要約してあったので、そのまま書いておきました♪)

「閼伽坏(あかつき)」とは、閼伽の水を入れて仏に供える器、

だそうです。

古活字版の方が読みやすいですよね。

以上の文章を頭に入れつつ、

もう一度、源氏物語絵巻を見てみてください。

→コチラ。(無断転載みたいなので、画像ではなくてスミマセン。)

で、読んでみると(ちょっと見にくいですが)

以下の通りになります。

十五夜のゆふくれ佛のおまへ

・・・(農遊)・・・・・・(万)・

に宮おはしてはしちかくなかめ

・・・(盤)・(堂)・・・(可)・・(可)・

たまひつゝ念珠したまふわかき

(堂万)・・・・・・(堂万婦)・(可支)

あまきみたち二三人はなたてま

・(万支)・(多)・・・・(盤那多堂万)

つるとてならすあかつきのおとみつ

(徒)・・・・・(須)・(可)・(支)・・・・(徒)

のけはひなとき(?)(?)さまかはりたる

・・(者)・・・・・(??)(佐万可)・・(多)・

いとなみにいそきあへるいとあはれな

・・(那)・・・(所支)・・(類)・・・(者)・・

るにれいのわたりたまひてむしのね

(流)・(連)・・・(多)・(利多飛)・(無)・・(年)

いとしけくみたるゝゆふへかなと

・・・・・・(堂流)・・・(可)・・

(??)のところ、

画像では見えないのですが・・・。

私は、「ききたるさま(き支多流佐万)」

(古活字版の本文と同じ)

という風に見えるのですが。

調べてみたら、公の発表だと

「きこゆさま(き??佐万)」

となっているらしい・・・・。→コチラ。

(それにしても、正式に発表されているHPで口語訳が谷崎・・・。)

ほんとに???

「きこゆさま」???

何か、変・・・・な、気が・・・・。

とりあえず、この部分、保留で。

・・・というわけで、

二千円札を読んでみましょう。

すゝむし

十五夜のゆふ

(農)(遊)

に宮おはしては

(盤)

たまひつゝ念珠

(堂)(万)

あまきみたちに

(万)(支)・(多)

つるとてならす

(徒) (須)

のけはひなとき

(者)

いとなみにいそき

(那) (支)

るにれいのわた

(流)・(連)

いとしけく

・・・・となります。

いかがでしたでしょうか???

古活字版の本文と源氏物語絵巻の詞書を

少し比べてみるだけでも

違う部分が出てきますね。

そして、

見比べることによって、

一方でわからない字も、もう一方を読むことでわかったり、

その逆もあったり、

二つの本文を見比べることで、

いろいろとわかるということを

理解していただけると幸いです。

これから、くずし字を読む上で、

どうしても解らない字が出てきた際に

役立つかもしれません。

そして、

残存する諸本には、

様々な本文が存在し、

実は本当の本文というものさえ、

よくわかっていないものだということが

おわかりいただけたかな、と思います。

というわけで、次週は、

釉さんにお願い致します

今度読む文献は、

くもん子ども研究所編『浮世絵に見る 江戸の子どもたち』小学館

所収の、

『幼童諸芸教草』

だそうです。

こちらも、教育のための手引書のようなものでしょうか。

(また、調べる機会があれば、

記事に書いてみますね。)

↓拡大図

では、ぼちぼち頑張りましょう

「くずし字一覧」の画像、

まだ改善できておりません

ごめんなさい

近いうちに。。。。

と、言ってかなり経ちますね・・・

本当に申し訳ありません

やっぱり源氏物語は私にはハイレベルすぎるので、無理せず公文からゆっくりついていこうと思います

これも絵がいいですねー。

くずし字の一覧、norikoさんがご紹介してくれてるものはとても便利そうですね。私もくずし字のポスターとかあればなあと常々思ってます。

勉強にもなるし、今度自分ちの資料かき集めて作成してみようかな。いつになるかはわかりませんが

くずし字自体は一覧でなくても色々調べようがあると思いますので、norikoさんあまりご無理はされぬよう。

norikoさんや釉さんはご存知そうですが、東京大学のデータベースにある「電子くずし字字典」、すごいですね。

http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

東京大学史料編纂所データベース→データベース検索画面→電子くずし字字典DB

例えば「安」で検索して、出てきた「安」のリンクをもう一度クリックすると…「安」のバリエーションがずらーーーーっと!

私は初めて見たのでちょっと感動してしまいました。

「 利用は学術研究目的に限ります。」

「 検索結果について、史料編纂所に無断で、改変や再配布を行なわないで下さい。」という規約を守れば一般でも使ってもOKですよね?一応私もがくじゅつけんきゅう部員ってことで。

釉さんの記事で既にネタバレしてるっぽいですが

閑話休題さん

私が、「くずし字一覧」の画像をupするのに手こずっているのを見かねて・・・・ですね

なんて、優しい・・・

そうなんですよね。

東大のDBにあるんです。

とっても、便利なんです

でも、

これまた、児玉幸多氏の「くずし字用例辞典」とかと同じで、ある程度、文字がわかっていないと、引けないのですよねー。。。。

最初のうちは、基本的な字母だけ載っているもののほうが良いかな、と思って、少ない数でまとまったものを探してて、あの「一覧」にしようと思ったんですが・・・

他に探したらあるのかもしれないけれど、なにせ遠い昔のことで

私が、昔持っていたのは、見開き2ページに簡潔にまとまっていて、当初は重宝してたんですけれども・・・どこにいったのか。。。

というわけで、例の「一覧」を今から、もうちょっとキレイにupしてみます

ありがとうございます

閑話休題さんの、やさしさが、心にきましたね。。。。ほんと、今、泣きそうです。。。

DBのリンク貼っておきますね

いずれ、ガンガン使っちゃいましょう

でもありがとうございます!

とても見易いです。この一覧はどんな風に文字がくずれてゆくのかわかり易いですね。

あ

延び延びになっていて、昨日、必ずやろうと思っていたところでしたから

以前のと比べて、少しは見やすくなっていますか???

もし、そうだと嬉しいです

今日、ちょっと補足説明を入れる予定です

お気遣いありがとうごさいました

先日は私のコメントに対して、とても丁寧な解説をして頂き有難うございました。

私一人に講義して下さっているかのようで、

授業料を払わなくてはと思いました(笑)

今回の2千円札ですが、最近ほとんど見かけた事が無く、手元に今無いのが残念です。

郵便局のおつりにはよく2千円札が出ますので

行ってこようかと思います。

入手したら額にでも入れておきます(笑)

古活字版「源氏物語」は難しいですね~。

これが読めるnorikoさんを尊敬してしまいます。読めたらどんなにいいでしょう・・。

私の姉が高校時代の友人達と月1回、

「源氏物語を原文で読む会」というのをもう

40年以上続けています。姉達はこんな難しいものを読んでいるのでしょうか驚きました。

その昔は書き写すしかなかった原本ですが、その際の書き間違い、勝手に表現を変えてしまったりで原本とどんどん違ってしまうとの事よく判ります。世界文学全集などの訳も誤訳、迷訳が多いと聞きます。紫式部が書いた本当の原本通りのものは無いということですね。

源氏物語の口語訳にしても、私は昔から家にあった谷崎源氏、与謝野晶子源氏、そして瀬戸内寂聴源氏の3種類を読みましたが、同じ場面でも、それぞれ解釈が違うので、かなり違っている部分もありますよね。訳もまた難しいですね。

五島美術館の「源氏物語絵巻」を最初に観たのは、五島美術館のお茶室で行われたお茶会の後のことでした。源氏物語好きの私にとっては感激また感激のひと時でした。

源氏物語で言われているのが、幻の一巻だか

一帖だかが、かつて平安時代には存在していたという話ですが、この話がうそか真か判りませんが、ロマンを感じてしまいます。もし本当に存在していたなら、どんな話だったのだろうと胸がときめきます。そしてどこからか出てきたらすごい事になりますね。

くずし字とは関係の無い話ばかりになり申し訳ありません。この後、再度この記事を読みながら、じっくり勉強致します。

今回もありがとうございました。

私はくずし字は門外漢ですから、東大の

「電子くずし字字典」はありがたい情報でございました。

どうもありがとうございます。

たぶん、閑話休題さんなら次のお題、

お読みになれると思いますよ~

って、私も懸案の部分をもう一度見ようと思って、そのままなんですけどね

ま、お楽しみですからぼちぼちと。

それでも、少しでも自分で読めると嬉しいですね♪

くずし字ポスター、閑話休題さん、お作りになったら、ぜひまわしてくださいませ

他力本願なお願いで恐れ入りますが…

いや、柏書房あたりに持ちかけたら、商品化してくれたりして…

どんな形でも、お楽しみを共有できる皆さんが一緒で心強いです。

ありがとうございました

面倒な部分は全部は、norikoさんに頼りっきりで…

くれぐれもご無理をなさらないでくださいね。

せっかくnorikoさんがアップしてくださったのでいっぱい活用させていただきます。

この後の記事を、思うところあって、削除いたしました。

せっかくコメントをいただいていたのに申し訳ありません。

公文のHPをお楽しみいただければと存じます。

二千円札、私も手元にほとんどありません。

探してみたのですが、どこにしまいこんだのやら…相変わらずの私です。

私は源氏の口語訳を三種、通読なさったとうかがい感嘆しております。

私なんて「あさきゆめみし」が関の山ですよ。

あ~、丸谷才一『輝く日の宮』なんていうのもありましたね~、あれもロマンですよね♪

お姉さまが四十年も時間をかけてお読みになっている由、それだけの魅力があるのは勿論でしょうが、そのご根気にまたまた頭が下がるのでありました。

返信が遅くなり、大変申し訳ありません。

先日のご丁寧なコメントに加え、今回も素敵なコメントをいただき、大変恐縮するととともに嬉しさを感じております。

Julyさんのコメントを拝見すると、とても深いところまで考えていらっしゃって、背筋が伸び、やる気が出ます。

いつも、本当にありがとうございます。

私も、最近は、2千円札をほとんど見かけません。

先日、バイト先でたまたま見かけて、今度のくずし字解読の材料にしようと思いついたぐらいですから、貴重な遭遇でした。

やはり、今度遭遇したら、私も額に・・・。(笑。)

古活字版「源氏物語」は、やや読みづらいですか???

私も、完璧にスラスラと読めていないかもしれないのですが・・・他のものに比べると、まだ読みやすい感じがして、今回取り上げてみましたが・・・。

やはり、くずし字と共に、言葉自体が見慣れないものもありますし、なかなか難しいかもしれませんね。

(例えば、私も、今回出てくる「閼伽杯」に関して、「あかつき」と読めても「あかつきの音って???あかつきって???」となって、古語辞書で調べて、「ああ、閼伽杯かぁ」みたいな感じでやっとわかることもありました。)

私もまだまだ修行が足りません。。。。

Julyさんのお姉様は、ずっと「源氏物語を原文で」読んでいらっしゃるということで。

釉さんもおっしゃっていますが、本当に頭が下がりますね。。。しかも、40年以上も・・・。

外国文学の翻訳の問題と、古典の口語訳の問題についての、Julyさんのご意見、とても興味深く拝見しました。

そして、「源氏物語」の口語訳3種類を見比べつつ通読されているJulyさんを、またしても尊敬しました。

翻訳や、口語訳についての問題は、表現する側と、それを理解する側の問題だけでなく、表現するということの本質に潜むさまざまな問題を提起してくれそうですね。。。。考え始めると、とてもおもしろいです。

五島美術館で最初に「源氏物語絵巻」を御覧になったのが、お茶会で、ということで。

Julyさん、素敵すぎます。

それは、感慨もひとしおだったことでしょう。

源氏物語で言われている幻の一巻というのは、もしかして「雲隠」の巻のことですか???

胸がときめきますよね!!

実は、私の自分のブログの方で少し書いたことがあるのですが、私も、大学に入る前そのことを確か円地文子さんが書かれていた文章で知って、読んでみたいなぁ、と思っていました。

(「雲隠」の巻は、光源氏が死ぬ場面が書かれており、光源氏は道長をモデルとして描かれていた為、不吉だということもあってか、ごく一部の写本しか残されおらず、その本も現存しない、という趣旨のお話。)

実は、「雲隠」の話は、「源氏物語」の注釈書の「源氏物語 湖月抄」の本文に残されているんです。

私も、大学の研究室に入って、「源氏物語湖月抄」の板本を見て知りました。

「湖月抄」は、文庫(講談社学術文庫だったか?)でも出ているので、もしかしたら、板本でなくても、そちらで読めるかもしれません。

機会がありましたら、御覧になってみてください。

いつも素敵なコメントをありがとうございます。

Julyさんのコメントを拝見して、考えがいろいろと広がり、こちらこそ、とても勉強になります。

また、次回もよろしくお願い致します。

記事の件、大変でしたね。一回消してしまって

再度アップされたのに・・残念ですね。

コメントのことは全く気にしていませんので

お気遣いなく・・・。

源氏物語を3種読んだといっても、それぞれ時を置いてですので、トータルでかなり時間はかかっています。谷崎源氏と与謝野源氏は暇があった若い頃、瀬戸内源氏は結婚した後だったと思います。3種もう一度読み直したくても、もう時間が無くて読めないですね。老後の楽しみに取っておきます(笑)

『あさきゆめみし』コミック版を”めにい”さんが13巻大人買いしたという記事をアップしていました。読みたいな~と思ってしまいました。

丸谷才一さんの『輝く日の宮』思い出しました。一度読んだ覚えがあります。

norikoさんがおっしゃる「雲隠」共々、ロマンを感じます。

姉は頭が良くてわたしに比べハイレベルの高校でしたので、友人達もみなさん頭がいいのです。私だったらすぐに脱落していると思います。お正月は毎年このメンバーでの百人一首の会があり、こちらも40年以上続いています。驚きです。