精神安定剤飲みました。読んで頂けると嬉しいです。

YOHJI YAMAMOTO pour homme A/W 20-21 Show Footage

私は良く学生見たいだと言われる。そして考え方も若い侭だと言われる。確かに私はこの歳で長髪にして居る。そして確かに外見は同じ61歳の人と比べれば若く見えると思う。しかし、その事で一般の人。要するに一般常識があると思って居る人は私が音楽を好きで。楽器演奏をすると言う事を知って。特にロックは喧しく煩い音楽だと思ってこう思うらしい。「ロックは若者の音楽だ。」「歳を言って居るのにロックが好きなんて具の骨頂だ、」「もういい歳なのに学生気質が抜けて居ないバカだと思うのだ。」一般の常識人だと言って居る人たちは、ロックとブルースの区別がつかない。そしてクラシックが音楽の最高峰だといい。ジャズは洗礼されて居て凄い音楽だと言う。よくジャズでブルースを演奏して居るが。彼らにはジャズだと言う認識しか無い。ブルースはブルースですよ。どの媒体でも同じなのに。ジャズで演奏するブルースは特別で。これこそジャズだと言うのです。しかし、70歳以上の人が言うのならまだ解る。何故ならそれ以上年上の人たちはロックを知らないからだ。彼らが若い頃は良くてクラシック。民謡。そして流行の歌謡歌。軍歌ぐらいしかなかったからだ。戦後は進駐軍から伝わったジャズ。そしてせいぜい変わった洋楽として、ラジオから流れてくるドリス・デイ。フランク・シナトラ。そして、ロカビリーで一斉を風靡したエルビス・プレスリーなどだろう。彼らの若い頃はウエスタン・カーニバルが開催され。そして女の子たちはロカビリーを歌う。平尾昌晃。ミッキー・カーティスなどに黄色い声援を送った。それが昭和30年代だ。昭和20年代は戦争が昭和20年に天皇陛下の玉音放送で終わり。GHQに占領されて一気に民主化が始まった時代だ。音楽は戦後初のヒット曲となった並木路子の『りんごの唄』、 Gアメリカ音楽と日本の歌謡曲が融合した『東京ブギウギ』、『テネシーワルツ』などのカヴァーポップス。昭和20年代は復興と再生の10年と云われるが、日本音楽界・歌謡界にとっても新たな息吹と復活の10年だった。この頃は、戦後の復興の時で、満洲からの引揚者や。シベリアからの引揚者が多く居た。私は1950年代。昭和30年代生まれだ。幼稚園児の頃に傷痍軍人が街を歩いて居るのを戦争で身体障害者になったおじさんだと思って見て居た。彼らは良く新宿などの駅前で、アコーオーディオンを弾いたり福音ハーモニカなどを吹き、「ラバウル小唄」などの軍歌を歌って、募金を募って居た。私もたまにハーモニカで軍歌を吹く事が有る。「さ〜ら〜ばぁ、ラバウルよ〜また来る日〜まぁで〜!!」この歌は私は好きな歌だ。また私の父は良く浪花節を歌った。

ラバウル小唄 青江三奈(イメージ)

東京ブギウギ 笠置シズ子 1948年【再アップ】

浪曲(ろうきょく)は、日本で明治時代初期から始まった演芸で、「浪花節」(なにわぶし)とも言う。三味線を伴奏にして独特の節と語りで物語を進める語り芸(話芸)。一つ30分ほどである。

落語。講談とともに「日本三大話芸」の一つとされ、最盛期の昭和初期には日本全国に約3000人の浪曲師が居た。そしてそれは歌謡浪曲(かようろうきょく)へと変貌して行く。伴奏が三味線ではなく洋楽器でより歌うことを重視した、演芸の浪曲と歌の一ジャンルである歌謡曲の中間的形態で、戦後の高度成長期に大きく膨らんだスタイルである。そしてそれらは、野暮ったい。泥臭いと言われて演歌へとまた変貌して行った。

【瞼の母】 島津亜矢

この自分の浪曲師の生き様は「離れ瞽女おりん」と言う岩下志麻と原田芳雄の映画を見れば解りますよ。これが昭和20年代から30年に掛けての音楽でした。70歳以上の人はこの様な音楽を聴くのが普通だった。

はなれ瞽女おりん(プレビュー)

そして昭和30年代から40年代になって、歌謡曲やら特にムード歌謡などが流行ったですね。東京オリンピックをきっかけに普及したテレビは音楽シーンにも大きな変化を与えた。演歌調の歌謡曲やムード・コーラスに加え、グループ・サウンズ、フォークソング。ニューミュージック、ジャパニーズロックが育ち、昭和40年代後半には日本のレコード販売枚数は、世界第二位となる。日本音楽界の黄金時代でしたね。

オリンピック開催で東京は真ったく変わりました。それまでの高度成長の象徴で有る車社会が到来して、幹線道路には車が溢れ。それを緩和する為に道路拡張が広がり。人々の土地は地上げされました。そして、高速道路が出来た。

有楽町で逢いましょう フランク永井 昭和33年 ビクター

銀座の恋の物語

別れのブルース 淡谷のり子

私たちの暮らしも大きく変わりました。開催が決まった当時、東京ではホテル不足が指摘されており、この時期にはホテルニューオータニを皮切りにパレスホテル、ホテルオークラなど、現在の東京を代表するようなホテルが次々に開業しています。グローバル・スタンダードを目指したこれらのホテルの、これまでにない広い空間、充実した設備は間接的ではあるものの、豊かな空間とはどの様なものかを私たちに教えてくれたと言えます。何故かと言うと、オリンピックに出場する選手団関係者や、世界中から来る観戦者を宿泊させる為でした。そして、その国の選手たちに自国の料理をもてなそうと洋食を作り始めました。レストランが東京中に沢山出来ました。そして街の風紀も変わった。それまで、家庭のゴミは道路の端や川に捨てられて居ました。清掃車はそれを拾って清掃して居ました。木製のゴミ箱はあったのですが。変な話をしますが、当時の街の売春婦やらキャバスケたちが良く、客に触られて汚れた下着を汚らわしいと脱いでゴミ箱に良く捨てて居たのです。そしてそれを回収する業者が居ました。竹竿に下着を何枚か引っ掛けて、それをリヤカーに乗せたのですよ。嘘の様な本当の話です。そして野犬狩りが始まりました。役所は毒饅頭を街の要所要所に置き。離れた所に役人を立たせて、乞食(浮浪者)などが食べない様に監視しました。捕獲するより、薬殺をしたのですよね。この当時の事は押井守の映画「立喰師列伝」にて克明に描かれて居ますよ。

立喰師列伝 お銀抜粋編

昭和40年代廃盤ベストテン

昭和の歌謡曲 昭和30年~昭和42年

そして、1960年代半ば。海外ではロックが全盛となり。その波は、日本にも届きました。この当時1966年。昭和41年に「ビートルズ」がついに来日しました。当時は「彼らが日本武道館で公演をするのは武道の冒涜だ!!」と言う様な声も上がりました。また中学、高校は生徒がもしこのコンサートを見に行ったら。停学か、もしくは、退学にすると言う御触れまで出ました。右翼などは良識ある大人たち?と奔走して「ビートルズを追い帰せ!!」などと言い街頭演説をしビラを配りました。

そして、1960年代中頃にこれを機に日本にグループ・サウンズのブームが到来しました。この当時。私はまだ小学校2年生でした。街に要約、第一パンや、山崎パンの直営店のパン屋が出来ました。私は白い小屋の様な外壁で囲まれたモダンなパン屋に並んでいる菓子パンが食べたくて、母に買ってくれと駄々をコネましたが。当時チョコパンが一つ百円しました。今と変わりませんよね。当時の百円は今の1千円ぐらいの価値でしたよ。何しろ、大卒の給料が、3万4千円でしたから。私は買って貰いましたが。後で物凄く怒られましたよ。。。食パンは乾物屋で売っており。店主に言うと、苺ジャムやらマーマレード、そしてチョコやらバターを別料金の三十円で食パンに塗ってくれました。そして時代は急成長して。スーパーマーケットが出来ました。今のコンビニの勢いと言ったらいいか。スーパの2階に行くとレコードや電化製品も売って居ましたよ。それまでは夏になると業務用クーラーが設備されて居るデパートに、家庭ではまだエアコンが中々買えないので、当たりに行って居たのですが。それが最寄りのスーパーに変わりました。グループサウンズのバンドたちは1970年代に入ると古臭いと言われて、当時は最新鋭のロックバンドが沢山出現しました。

熱狂! グループサウンズの時代

ザ・タイガース 花の首飾り

エメラルドの伝説

👆この曲なんかが、不良の聴く曲だと言われたのですよ。考えられますか?????

この当時、流行った外国のロック。

Rolling Stones - Paint It Black LIVE (1966)

アニマルズ 朝日のあたる家

そしてテレビの凄い勢いの普及。カラーテレビが登場しました。

かつて、お茶の間には大きなテレビが鎮座していた。家族全員が集い、食事をしながら、団らんしながら眺めて居たのはテレビだった。プロ野球、プロレス、キックボクシング、ワイドショー、特撮、アニメ、ドラマなどなどを映し出す家具調のテレビジョンセット。

そして1970年代も後半になると、テレビが一人1台の時代の時代がやって来ました。小型のポータブルテレビの登場でした。。。

日本特撮・アニメ・TVの歴史 vol.1 1954~1965

日本特撮・アニメ・TVの歴史 vol.2 1965~1966

昭和50年(1975)夏のCM集 おまけつき The study of Japanese TV commercial history: Fair Use 広告文化の歴史的変遷研究:フェアユース

昭和40年代懐かしの街角画像!

1970年代辺りまでは、若者の街、若者文化の流行の発信地といえば、新宿だった。しかし、1973年に渋谷でPARCOの開店があり日本における若者文化の歴史が大きく変化。その流れは「新宿から渋谷、または渋谷区全体へ」と移り変わって行く。

1980年代より女子大生がもてはやされ、時代が下がるにつれ女子高生、女子中学生に焦点があてられていくなど、情報発信側が、活発で感受性の強い彼女らの動向から時代の方向を見出そうとする活動もみられた。1990年代後半より普及したインターネットにより、消費者消費者から直接的に情報を収集するなどと言う活動も見られる。

1960年代(昭和35年)頃は喫茶店は個人経営の店が主流となり、店主のこだわりが店の個性として色濃く反映された喫茶店が人気を獲得した。特に「音楽系喫茶」と呼ばれる喫茶店は、美輪明宏や金子由香里などを輩出した「銀巴里」に代表されるシャンソン喫茶、「ACB」「メグ」「灯」のようなジャズやロックの音楽演奏がサービスの主となったジャズ喫茶、歌声喫茶、そして1970年代になると当時の流行の音楽で有る。ロック喫茶、ブルース喫茶。が出来た。また後年のディスコやクラブなどに多大な影響を与えたロカビリー喫茶、ゴーゴー喫茶など多数の業態の店が誕生している。LPレコードなど金銭的にも個人レベルでは入手が困難であった時代であり、喫茶店にはこうした音楽鑑賞を趣味とした庶民たちへの場所貸しといった要素が強く出ていた。そのため、住宅環境の改善や音楽配信媒体の低価格化が進むにつれ、こうした業態の喫茶店の需要は無くなって行った。

1970年(昭和45年)頃、名古屋で漫画喫茶と言う業態の喫茶店が誕生する。雑誌やコミックを多数取り揃え自由に読ませる形式が広く受け入れられ、ブームを巻き起こした。当初、漫画喫茶はフルサービスの店が主流で入退店時刻を店側が管理し規定時間を超えた場合はもう1品注文して貰うと言った方式が一般的であった。さらに1990年(平成7年)以降のインターネットの普及に伴い、こうした店は漫画の他、インターネットのサービスも提供するようになる。全国にチェーン展開されるとパーソナル化が進行し、現在に見られる簡易な間仕切りが施されたセルフサービスタイプの店舗が一般化した。

1970年(昭和45年)代以降は、コーヒーを飲むと言う行為がより大勢の人に浸透し、「珈琲館」や「カフェ・ド・コロラド」と言った珈琲専門店も登場した。やがて時代の流れが速くなり、「喫茶店でのんびり」と言った行為が見られなくなると、細切れに空いた時間を活用したいと言う客のニーズに合わせた、従来の喫茶店に変わるセルフサービスのカフェが主流となった。そうしたカフェの文化概念を日本で確立し定着させたのは、鳥羽博道が1962年(昭和37年)に設立した「ドトールコーヒー」である。セルフカフェが定着していた日本に1996年(平成8年)に進出してきた「スターバックス」は、カフェ ラテに代表される「ミルク系コーヒー」いわゆる「シアトル系コーヒー」をもたらした 。スターバックスのメニューや提案は、特に女性に支持された。スターバックスは、日本に上陸して僅か10年で業界最大手であったドトールコーヒーの売り上げを上回り、一躍業界最大手に躍り出たことでも知られる。続いて日本に進出して来た「タリーズコーヒー」「シアトルズベスト」と合わせて、「シアトル御三家」とも呼ばれて居る。

以上、話して来て、私が若いと思いますか?恐らく、ロックをジャズをブルースをちゃんと聴いた事が無い人は、これらの音楽は若者の特権であり。歳を取ったものが血眼になるのは可笑しいと言う偏見なんですよ。音楽をちゃんと聴いて居る人は、61歳の私がロックが好きで聴いて居ても。ブルースが好きでもジャズを聞こうとも、可笑しいとは思いません。音楽はどの世代にも平等に開けて居るんですよ。歳は関係ないですよ。( ◠‿◠ )。それからクラシックに付いて言いたい事があります。クラシックを演奏して居る人たちは知って居て解って居ますが。例えば、モーツァルトの曲でその内容の深さや豊かさ、充実度、構成力などについては質が高くないとされる曲もあり、結果としてクラシックを完全な音楽だと錯覚して居る音楽ファンに不評が出て驚く事もある。特にオペラの小曲で汚い歌詞の曲もあるのですよ。クラシックが好きで聴いてる人でクラシックしか聴かない人は、盲目ですね。例えばブルースは魂の叫びとよく言われるけど。ブルースには猥褻な歌も。結構ありますよ。天才的なブルースマンでギタリストだった。ロバート・ジョンソンは酒場で酔っぱらった客相手に酷い曲を歌って居たら。奥さんに「何て酷い曲を歌って居るのさ、畜生!!」とピストルで撃たれて死んだそうです。

ブルースは生活の歌なんですよ。決してカッコイイものではありません。皆さんはエリック・クラプトンが歌って居ると。皆、ブルースはカッコイイと思うのですね。それは歌詞の意味が解らないからです。ブルースは自分の悲しみ。どうにもならない怒り。などを演奏で表現して居ます。それが人に感銘を与えるんですよ。まるでイイ映画の様に。演歌を聴いて。嫌だと思うでしょう?もっと洗礼された曲の方が好きだと思うでしょう?。ブルースもそう言われます。だからブルースよりロックが好まれます。そして。ブルースよりもジャズの方がいいよと言うのですよね。でもビリー・ホリディーはどうですか?ニーナ・シモンは?歌詞を解って聴いて居ないでしょう。ロックでもルーリードとかよく聴いて下さい。フランク・ザッパはどうでしょうか・・・・。ビートルズの「オーダーリン」はどうですか?日本人は英語の歌詞を知らないで聴いて居ますよね。なんでも洗礼されたものがお洒落で良くて、薄汚れた曲は嫌いだと言わないで良く、聴いて見て下さい。それが魂の歌なんですから。私の好きな人で悪いですが、、山本耀司はこう言って居ます。「安全は醜いと思うのです。人間の作るものには。何処かに傷。失敗。崩れ。歪み。そう言ったものが感じられる人の作品が好きなんです。パーファクションと言うのは秩序でしょう。全体の調和とか・・・・。それは誰かが押し付けるものです。自由な人間はそう言うものを望まない。ものを作る人と言うのは無頼なんですよ。よく言えばアウトローでしょうか」彼は流石です。此処まで読んでくれて有難う。話は此処までにします。

モーツァルトの変な曲

Robert Johnson - Love In Vain Blues (Takes 1&2) (1937)

エリッククラプトン E Clapton Stomy Monday

The Beatles - Oh! Darling (2019 Mix / Audio)

頑張って生きて来て、、61歳です。。。

kiyasumeの演奏するブルースです。また再度挙げておきます。。。

ストーミーマンディー (リードギターです)。

気まぐれハーモニカ。ヘタですが・・・・。

〜〜「懐かし映画館」〜〜

「拳銃のバラード 」

この作品が初めてと言うアルフィオ・カルタビアーノが脚本・監督したイタリア製西部劇。撮影はグリエルモ・マンコーニ、音楽はマルチェロ・ジョンビーノが担当している。出演はユーゴの俳優アントニーギドラ、新人のアンジェロ・インファンティ、アル・ノートンなど。フェラニアカラー、ウルトラスコープ。

西部の町マリンタンは暴虐な男エル・ベドジャ(A・ノートン)とその弟キンキたちによって支配されていた。ベドジャに父を殺され、自分もベドジャの偽証により十五年間牢獄につながれたクッド(A・ギドラ)が復讐のため町にきた時も、ベドジャたちは悪業のかぎりをつくしていた。同じ頃、ベドジャの首にかかっている賞金をわがものにしようと、ニグロス(A・インファンティ)という若いガンマンも町にやって来た。町の酒場でカードの勝負のことから危うく殺されかけたクッドを、ニグロスが救ったことから、二人は知り合い、自分たちの目的が同一であることを知った。はじめ二人はどちらがベドジャを倒すかでもめたが、結局ニグロスは賞金だけを自分のものにし、クッドはベドジャと決闘する権利をもつ、という協定を結んだ。こうして二人は手を組み、ベドジャ一味をたおすことになった。銀行を襲って逃げたベドジャ一味を、古い鉱山に追いつめた二人は、得意のガンさばきで一味を倒していった。しかし、肝心のベドジャは弟のキンキと共に盗んだ金を持って逃亡していた。再び追跡を開始し、二人はついにベドジャ兄弟と対決の時をむかえた。ニグロスの絶妙なガンが、まず弟のキンキを射ち殺した。次いでクッドが宿敵ベドジャのガンを射ちとばした。しかし、クッドは殺すことができなかった。自分を守る以外に人を殺してはいけない、と、言った父の言葉が彼の手を止めたのだった。ベドジャを保安官に引き渡したクッドはピストル型の黄金のペンダントをニグロスに見せて父の話をした。その同じペンダントをニグロスもまたもっていた。二人は兄弟だったのである。今は弟であることがわかったニグロスに、腕前におぼれるな、との言葉を残して、クッドは、再び放浪の旅に出るのだった。

Ballata per un Pistolero / Ballad for a Gunfighter / 拳銃のバラード (by Ryuki)

この映画を見たのは1970年代に淀川長治の「日曜洋画劇場」で初めて見た記憶がある。私が中学1年生ぐらいの頃だ。名の知れた役者は一人も出て来ない。ただ、アントニー・ギドラと言う、変わった名前の役者が主人公の一人だったので、暫くその役者を覚えて居た。映画の中で歌われる挿入歌がカッコ良かった。「ハ〜レルヤ。ハ〜レルヤ。」と決闘シーンを煽って居た。その後、ビデオにはならず。レーザーディスクにも成らなかった。再度見たのは、最近の2008年ぐらいに成って。マカロニDVDBOXが発売されてからだ。

ベドージャ(アル・ノートン=アルフィオ・カルタビアーノ)とチンチー(アントニー・フリーマン)兄弟に率いられた強盗団が、マリンタウンへ向かう駅馬車を奪って、町での銀行強盗を計画する。ちょうどその頃、ベドージャを追って、2人の男が町へ向っていた。一人は、ベドージャの偽証によって服役して復讐をしようとしているクッド(アントニー・ギドラ)、もう一人は、賞金稼ぎのニグロス(アンジェロ・インファンティ)。目的は違うものの、目指す獲物が同じ2人は、微妙な距離を保って協力し…。

俳優でもあるアルフィオ・カルタビアーノの初監督のマカロニ・ウエスタン小品。マカロニ作品ながら、スペインではなく、ユーゴスラヴィアで撮影された珍しい作品だ。日本劇場公開時に、仲代達矢が主題歌を歌う日本版レコードが発売された事も有名。

結局の処、マカロニ・ウエスタンは、実質的にそのジャンルの祖であるセルジオ・レオーネ作品の呪縛から逃れられないのかも知れない。一部の作品を除けば、同ジャンルは、レオーネ作品(プロット、スタイル)の変奏、縮小再生産的作品が殆んど。本作の基本プロットも、世代の違う2人の賞金稼ぎ(この2人の関係の設定に若干工夫があるものの)が、同じ男を追う―と言う『夕陽のガンマン』のそれに倣って居ると言う具合で、オリジナリティは全くない。マカロニ作品の「聖典」とも言うべきレオーネ作品の真似をしようとするのは、剽窃と言う事ではなく、あくまで、彼の作品に少しでも近づきたいと言う、一方的な恋心にも似た思いからなのかもしれない。少なくとも、本作には、レオーネ作品の剽窃と言う悪質さは感じられない。

もちろん、リー・ヴァン・クリーフ、クリント・イーストウッド、ジャン・マリア・ボロンテと言う本家の重量級キャスティングの貫録にはとうてい敵わないし、また、キャラクターたちの肉付け、膨らませ方も足りない…など大雑把で、深みのない点も多いのだが、それでも、三者の運命が絡まるドラマを緊密にまとめたマカロニ作品にはなって居る。ギドラの復讐を胸に秘めた寡黙な男(常に平静で、表情を変えない)、インファンティの自分の銃の腕を過信して居る若造、カルタビアーノの人間的良心など微塵も持たない冷酷非道な悪党(片手でライフルを撃ちまくる凶暴さ!)、三者三様の演技も、ちょっと類型的ながら、きちんと立ちあがって居る。

カルタビアーノ監督の語り口は、どこかぎくしゃくとし、お世辞にも流麗とは言えないゴツゴツとした無骨な肌触りだが、それが、本作の乾いた作風になり、味になって居る。多彩で奇抜なアクションとトリッキーなガンプレイも楽しいし(『夕陽のガンマン』のモーティマーとモンコが帽子を撃ち合う様に、灯りのロウソクを消して行くクッドとニグロスの早撃ち対決など定石ながらいい)、世界の果てのような広漠とした景観(廃坑なども)を視覚的に生かして居て、初監督としては上々の演出ぶりと言えるのでは無いだろうか。カルタビアーノ監督の思惑通りとは言えず、レオーネ作品にははるか遠く及ばないものの、マカロニの小品としては十分楽しめる一編だ。

===「名作漫画・デビルマンの紹介」==

BSマンガ夜話 「デビルマン」永井豪(1999年)

本作は漫画だけでなく、さまざまな媒体で発表されて居ますが、なかでも代表的なのはアニメ版の『デビルマン』ではないでしょうか。

Débilman No Uta (Full) - Devilman Crybaby OST 2018

アニメ版では、事故により死亡した主人公・不動明と合体したアモンという悪魔が、牧村美樹を愛するようになり、美樹ひいては人間を守るべく地球の先住人類「デーモン」と敵対するという話で、オーソドックスなヒーローものに近い作品でした。

不朽の名作を完全アニメ化!『DEVILMAN crybaby』予告編

「DEVILMAN crybaby」ダイジェスト映像

しかし、原作漫画は違います。合体する際アモンの精神にに打ち勝ちデビルマンとなった明が、己の意思で人間を守るためにデーモンたちと戦うのですが、デーモンたちは様々な手段で明を追い詰めます。

居候先の牧村家を襲撃して殺そうとしたり、殺した人間を使って明に精神的なダメージを与えたり……。極めつけは大量のデーモンが復活した際、デビルマンと同じように人間と合体し、核戦争を起こし、人間たちが自発的に滅びの道へと歩むように策略するなど、ありとあらゆる手で人間を絶滅させようとして居ます。

漫画『デビルマン』の根底には、当時の流行だった「終末論」があるためか、暗く、人間の業というものをこれでもかと詰め込んだ怪作と言えるでしょう。

| 作者 | 永井 豪 ダイナミックプロ |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 2009年11月11日 |

主人公の不動明は、居候先の娘、牧村美樹と共に名門学院に通う普通の高校生です。ある日、不良に絡まれていた2人を、明の親友の飛鳥了が助ける場面から物語ははじまります。

明は了に屋敷の地下へと招かれ、悪魔の模造品を見せられ、さらにそれにまつわる「デーモンの復活」の話、そして自らデーモンと合体しようとした了の父親の末路について聞かされます。

了はデーモンの魔の手から人類を守りたいと言うのですが、自分ひとりでは抱えきれないため、親友の明も一緒に戦ってほしいと懇願しました。明もまた、親友と人類のために立ち上がることを決意します。そして「デーモンに対抗するためのデーモンの力」を手に入れるべく、サバト(悪魔を呼ぶ儀式)を開き、了と共にデーモンを呼び寄せるのでした。

| 作者 | 永井 豪, ダイナミックプロ |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 2009年11月11日 |

サバトにより、明と了はデーモンの召喚に成功します。しかし何故か了には取り憑かず、明にだけ襲い掛かりました。人間とデーモンの合体は互いの理性のせめぎ合いで、負けた方は勝った方に意識を奪われてしまいます。明は、自分に乗り移ろうとしたアモンというデーモンになんとか打ち勝ち、デーモンの力と人間の心を併せ持つ「デビルマン」となる事が出来ました。

デビルマンとなった明は了の指示のもと、次々によみがえるデーモンたちと死闘をくり広げて行きます。

デーモンは残虐で非道、そして特殊な力を持っており、時にはデーモン同士で合体したり、殺した人間を取り込んだりする事が出来ます。

やがてデーモンはデビルマンの存在そのものに目をつけはじめ、大量のデーモンが人間たちと合体し、人間社会を狂わせはじめるなど、狡猾にデビルマンを追い詰めはじめました。人間になりすましたデーモンたちは、国の中枢人物となり、戦争まで起こして行くのです。

人間たちもまた、誤った考えや情報をもとにデーモン狩りをはじめ、人間同士で争い、殺し合いをはじめて仕舞います。

これらすべては了が最初から危惧していたことで、その通りに人間世界は破滅への道を歩みはじめてしいました。浮き彫りになった人間の闇と、数々の愚行を目の当たりにした明は「人間は本当に守る価値があるのか」と悩みはじめて仕舞います。

しかし、人間に守る価値がなくとも、明には大切な美樹がいるのです。美樹さえいるのなら守る価値はあるのだと明は確信し、再び人類を守るべくデーモンと戦う決意を固めたのでした。

第1話から、読者は目を疑うでしょう。「おぬし」「拙者」などといった妙に時代錯誤な言葉を使うヒロインに、改造した猟銃を持ち歩いている親友など、ぶっとんだ人物ばかりが出てくるのです。唯一普通なのは、弱気で頼りない性格の主人公の明くらいと言えます。

不良たちに絡まれていた明と美樹を了が助けるシーンでも、改造された猟銃を不良に向けて脅すだけのかと思えば、容赦なく彼らに向かってぶっ放して居ます。どう見ても危険人物です。

そんな了に連れられるまま訪れた屋敷では、亡き父の残したという遺産だという、悪魔を模した像のようなものを見せられ、先住人類である「デーモン」の話まで聞かされますが、当然明は信じません。了のために、病院に電話してあげようかと考えるほどに常軌を逸して居ました。

しかし明は、了の父が残したデーモンの記録を映した遺産により、血と暴力の権化であるデーモンの歴史を目の当たりにします。やっとデーモンが「存在して居た」ことを信じた明は、デーモンが滅んでよかったと、息をつきました。

ところが了はそれを否定します。「滅んでいるのなら、悪魔の存在を人間が知っているはずがない」と言うのです。続けて、彼らは氷河期に長い眠りについたのだとも指摘します。

どうにかしてデーモンから人間を守らなくてはと使命感にかられる了と明。しかし、すでによみがえったデーモンたちが2人を抹殺しようと狙って来て、ジェットコースターの様に凄まじいスピードで物語が展開して行きます。

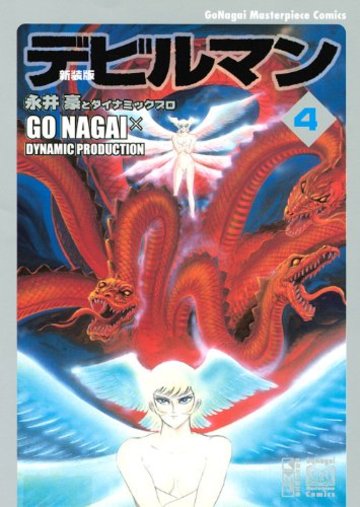

| 作者 | 永井 豪, ダイナミックプロ |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 2009年12月11日 |

デーモンたちはより強い身体を得るために、別の生物を取り込み続ける生命体です。そのせいで彼らの姿は色々なものが混じりあい、物凄く醜い!人間の胴体から蛇が出て居るものや、タコのようなデーモン……こんなビジュアルは序の口です。

腹にデカい口がある女のデーモンや、両胸に顔がある女、極めつけは、殺した人間の泣き顔や悲鳴をそのまま顔に写し取った「ジンメン」。このジンメンは読者にとってトラウマもので、甲羅の拮抗模様がすべて人の顔で出来ており、中央には殺して取り込んだ幼い少女が居るなど、非常に卑劣なデーモンでした。

他にも、テレパシーを操る「サイコジェニー」は、人間のような胴体に不自然なほど巨大な顔がついて居る姿をして居ます。顔は不気味なほど見開いた大きな目が特徴的で、見ていて不安になるような異形のデーモンです。

しかし、デーモンたちの親玉である「大魔神サタン」は、神に反逆した元神という立場からか、唯一神々しい姿をしています。両性具有で天使のような姿をしていたサタンは、明らかに今までのデーモンとは一線を画して居ました。

ヤバさ3:明の戦う目的が終盤に絶望に変わる

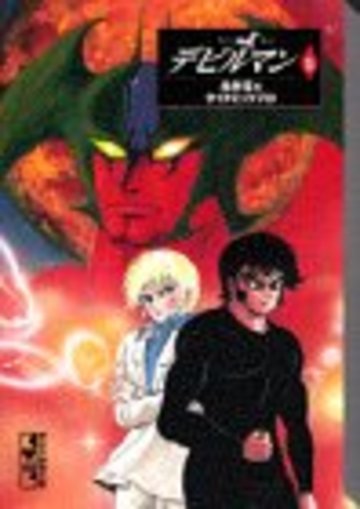

| 作者 | 永井 豪, ダイナミックプロ |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 2009年12月11日 |

終盤に差し掛かると、人間社会はどんどん崩壊の一途をたどっていきます。デーモンが各国の首脳陣を乗っ取って核戦争を起こしたり、誤った情報からデーモンに乗っ取られた人間狩りを始めたりと、もはやその様子は地獄そのものです。

さらには親友の了までもが裏切り、明が悪魔だとテレビで公表されて四面楚歌に。明の味方はもはや、自分を信じてくれる美樹だけでした。

明が了に、なぜ人類を裏切ったのかと問い詰めますが、彼は「初めから裏切ってなど居なかった」と言います。なんと、了の正体は大魔神サタンという、デーモンの親玉だったのです。明をデビルマンにしたのも人類を助けるためではなく、ただ、親友の明を殺したくない一心での行動でした。

しかし、それでも明は人間のために戦うことを決め、了とは決別します。親友の裏切りにも挫けず、人間を守るために必死に戦ってきた明でしたが、人間が人間を拷問にかける様を見せられたことで、ついには「人間はケダモノ以下だ」と考える様になって仕舞います。

もはやデーモンが手を下すまでもなく人間は滅びるだろうと確信し、人間を守る意味があるのかと悩む明でしたが、彼はたったひとり、美樹という守るべき愛する存在を思い出します。

そして決意を新たに固め、美樹の元へと走って行くのでした……。

| 作者 | 永井 豪, ダイナミックプロ |

|---|---|

| 出版社 | 講談社 |

| 出版日 | 1997年06月04日 |

明が最後の希望を見出してたどり着いた、牧村家。そこで待っていたのは、殺された美樹の生首でした……。牧村家の人間はすべて殺され、美樹たちを殺した人間たちは、彼女らの首を槍などに突き刺して掲げ、狂乱騒ぎの真っただ中だったのです。

ついに絶望した明は、牧村家を襲った人間たちを皆殺しにしました。もはや彼には希望も幸福も、生きる意味さえも残されていないのです。しかし、此処で明は決意します。人間を守るためではなく、デーモンをすべて殺し、デビルマンが地球に生き残る為に戦うのだと憎悪に燃えます。

そして20年後、地球に残ったデーモンたちを率いる大魔神サタンと、デーモンと合体しながらも人間の心を失わなかった多くのデビルマンたちを率いる明の、一大決戦がくり広げられる事になったのです。

地は崩壊し、空は荒れ、世界が亡びるような戦いの末に勝ったのは……?