電気代についても追記しました

とりあえず持っているABS樹脂で計算してみました。

XYZプリンティング社のダヴィンチ1.0(da vinci 1.0A)は専用フィラメントを装着しないと稼働しないので、他社製品が使えないらしい。

今はまだ良いけど、将来的に考えると金属フィラメントや発光フィラメントなど続々出てきたら、メーカーの対応によっては買い替えが必要なのかな?

でも、他社製品と違って、本体でもフィラメントの残り残量を保持してくれるので、残りフィラメント量では作成できないデータを印刷しようとするとエラーが起きるのでその点は大変ありがたいですね。

メーカーの情報を見ると

素材:ABS樹脂

•フィラメント容量:600g 240m

•フィラメント直径:1.75mm

•色:全12色

色によって値段変動はないですね。

ここで大切なのがフィラメントの長さ!

印刷時に消耗するフィラメントの量は長さで表されます。

ここから単価計算が出来そうです。

フィラメントの定価は3,280円

長さが240mなので1m当たり13.7円、10cmで1.4円になります。

電気代はメーカー発表だと消費電力200Wのようなので、一般的な電気代100W当たり2.3円をかけて1時間当たり4.6円になります。

ただ印刷設定によって使用するフィラメントや稼働時間が大きく異なります。また初期に付いてくる青いフィラメントは120mしかありません。

まず、印刷データ出力画面はこのようになっていて、①のところが設定場所です。

②のところも大切なのかといちいち指定していたのですが、扱いとしてはプロファイルみたいなもので、普通・良い・非常に良いを選択すると①の部分が自動で変わるだけのようです。

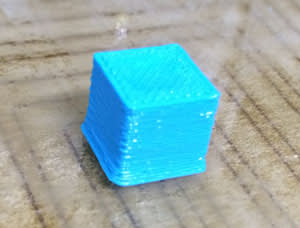

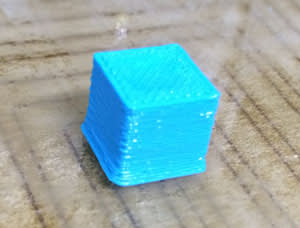

今回参考で作ったのは単価計算しやすいよう1cm角のボックスです。

【3D密度】

オブジェクトの中をどの程度埋めるかを設定します。費用に大きく影響するところです。

ただ、最低の0%が一番良いわけではなく、形状によってはこの中身がサポート材の役割をしてくれる場合もありますし、中を埋めることで重みを付けることが出来ます。

参考で出力したものですが、左側が「最低0%」右側が「中20%」です。ボックスを出力して上側部分をカッターで切ったものです

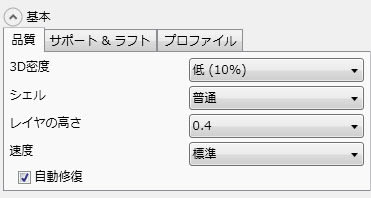

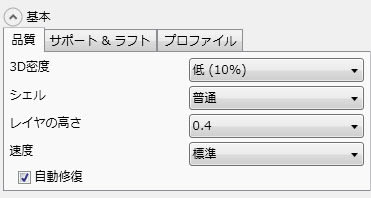

今回は下のような設定で出力しました

スライサーソフト上で出た理論値では

最低0% 12分31秒 0.9円 0.19m 2.6円 計3.5円

低05% 13分24秒 1.0円 0.214m 2.9円 計3.9円

低10% 14分24秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

低15% 14分27秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

中20% 15分08秒 1.2円 0.269m 3.7円 計4.9円

中25% 15分09秒 1.2円 0.271m 3.7円 計4.9円

中30% 15分28秒 1.2円 0.283m 3.8円 計5.0円

高50% 16分46秒 1.3円 0.335m 4.6円 計5.9円

最高90% 18分50秒 1.4円 0.434m 6.0円 計7.4円

のようになりました。

最低と最高では2倍以上の値段と時間も6分以上の差が出ました。

【シェル】

これは3Dオブジェクトの輪郭部分をどのぐらいの厚みで作っていくのかの設定になります。

ただ、ヘッドから出るフィラメントの太さは決まっているので、細いは1本・普通は2本、太いは3本で輪郭部分を仕上げてくれます。

簡単にいえば、細いより太いのほうが同じ場所を3回繰り返すので材料も時間も3倍という感じでしょうか。

【3D密度】とうまく調整すれば安価でしっかりしたオブジェクトが作成出来そうです。

今回はシェルの違いが分かるよう、あえて3D密度は最低0%にしました。

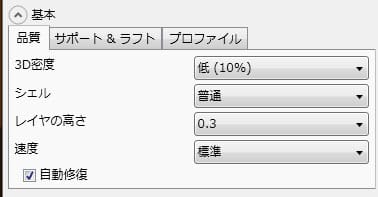

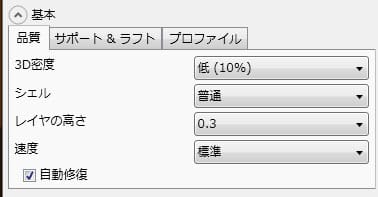

実際に作ってみました。(左が細い-1本、右が太い-3本です。)

これもボックスをカッターで切ったものですが、本当に右側が3本の断面が見えてます。

スライサーソフト上で出た理論値では

細い 9分45秒 0.7円 0.139m 1.9円 計2.6円

普通 12分31秒 1.0円 0.19m 2.6円 計3.6円

太い 15分4秒 1.2円 0.236m 3.2円 計4.4円

のようになりました。

実際に数値で比べるとこの設定はコスト上かなり重要な設定部分のようです。

【レイヤの高さ】

これは3Dプリンタ特有の横筋になります。数値が大きいほど1段1段が高くなるので、粗が見えます。

自分は筋見えるのが気になるので、仕事で使うときは0.1にしてしまいます。

これは後日違うブログで検証結果をご報告いたしますが、アセトンを使うテクニックをマスター出来れば0.4でも綺麗な造形が出来るのかなぁと淡い期待は持っています。

今回は標準的な設定のまま検証してみます

スライサーソフト上で出た理論値では

0.4 8分25秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

0.3 8分51秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

0.2 10分9秒 0.7円 0.259m 3.5円 計4.2円

0.1 14分25秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

のようになりました。

おかしな結果のように思えますが、誤差の範囲と思えば、レイヤの高さの違いではほとんどフィラメントの料金は変わらないという結果になりました。

その代わり印刷時間が0.4と0.1では2倍弱の違いがあるので、これはコスト的にも大きな違いです。

【速度】

速度は印刷する速度です。

ゆっくり印刷したほうが綺麗な気はするのですが、ネットなどを調べていると低速だとヘッドの熱でオブジェクトに影響があるとか、逆に低速のほうが既存のオブジェクトにしっかり吸着するなど、色々な意見があるようです。

これについては明確な違いが自分にも分らないので、もう少し検証してご報告したいと思います。

一応これも標準的な設定のまま検証してみます

スライサーソフト上で出た理論値では

高速 8分43秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

標準 8分50秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

低速 9分7秒 0.7円 0.264m 3.6円 計4.3円

のようになりました。

わかりやすい結果になりましたが、フィラメントの長さは変わらず時間だけが変わってくれました。

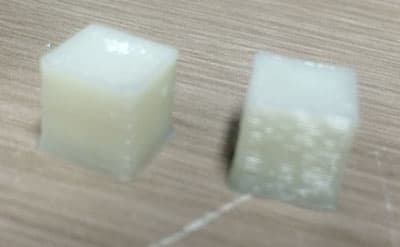

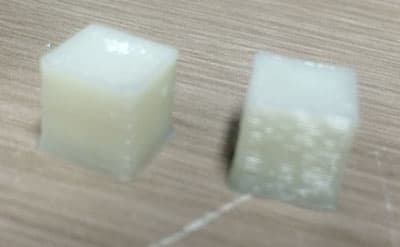

一応速度違いで作ってみました。(左が低速、右が高速です)

写真だとなんとなく左が綺麗そうですが、実際はまったく同じ仕上がりでした。多分ですが複雑な形状のとき、低速にしないと綺麗に出来ない時があるのかなと思っています。

以上が書き出し部分の設定の検証でした。

やはりこれだけ設定によって変動があると、大きさいくつだといくらですと出すのは難しいですね。

面倒でもデータを一度スライサーソフトにかけて長さと時間を算出してそれぞれに単価を掛けて値段設定したほうが双方メリットが大きいような気がしました。

とりあえず持っているABS樹脂で計算してみました。

XYZプリンティング社のダヴィンチ1.0(da vinci 1.0A)は専用フィラメントを装着しないと稼働しないので、他社製品が使えないらしい。

今はまだ良いけど、将来的に考えると金属フィラメントや発光フィラメントなど続々出てきたら、メーカーの対応によっては買い替えが必要なのかな?

でも、他社製品と違って、本体でもフィラメントの残り残量を保持してくれるので、残りフィラメント量では作成できないデータを印刷しようとするとエラーが起きるのでその点は大変ありがたいですね。

メーカーの情報を見ると

素材:ABS樹脂

•フィラメント容量:600g 240m

•フィラメント直径:1.75mm

•色:全12色

色によって値段変動はないですね。

ここで大切なのがフィラメントの長さ!

印刷時に消耗するフィラメントの量は長さで表されます。

ここから単価計算が出来そうです。

フィラメントの定価は3,280円

長さが240mなので1m当たり13.7円、10cmで1.4円になります。

電気代はメーカー発表だと消費電力200Wのようなので、一般的な電気代100W当たり2.3円をかけて1時間当たり4.6円になります。

ただ印刷設定によって使用するフィラメントや稼働時間が大きく異なります。また初期に付いてくる青いフィラメントは120mしかありません。

まず、印刷データ出力画面はこのようになっていて、①のところが設定場所です。

②のところも大切なのかといちいち指定していたのですが、扱いとしてはプロファイルみたいなもので、普通・良い・非常に良いを選択すると①の部分が自動で変わるだけのようです。

今回参考で作ったのは単価計算しやすいよう1cm角のボックスです。

【3D密度】

オブジェクトの中をどの程度埋めるかを設定します。費用に大きく影響するところです。

ただ、最低の0%が一番良いわけではなく、形状によってはこの中身がサポート材の役割をしてくれる場合もありますし、中を埋めることで重みを付けることが出来ます。

参考で出力したものですが、左側が「最低0%」右側が「中20%」です。ボックスを出力して上側部分をカッターで切ったものです

今回は下のような設定で出力しました

スライサーソフト上で出た理論値では

最低0% 12分31秒 0.9円 0.19m 2.6円 計3.5円

低05% 13分24秒 1.0円 0.214m 2.9円 計3.9円

低10% 14分24秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

低15% 14分27秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

中20% 15分08秒 1.2円 0.269m 3.7円 計4.9円

中25% 15分09秒 1.2円 0.271m 3.7円 計4.9円

中30% 15分28秒 1.2円 0.283m 3.8円 計5.0円

高50% 16分46秒 1.3円 0.335m 4.6円 計5.9円

最高90% 18分50秒 1.4円 0.434m 6.0円 計7.4円

のようになりました。

最低と最高では2倍以上の値段と時間も6分以上の差が出ました。

【シェル】

これは3Dオブジェクトの輪郭部分をどのぐらいの厚みで作っていくのかの設定になります。

ただ、ヘッドから出るフィラメントの太さは決まっているので、細いは1本・普通は2本、太いは3本で輪郭部分を仕上げてくれます。

簡単にいえば、細いより太いのほうが同じ場所を3回繰り返すので材料も時間も3倍という感じでしょうか。

【3D密度】とうまく調整すれば安価でしっかりしたオブジェクトが作成出来そうです。

今回はシェルの違いが分かるよう、あえて3D密度は最低0%にしました。

実際に作ってみました。(左が細い-1本、右が太い-3本です。)

これもボックスをカッターで切ったものですが、本当に右側が3本の断面が見えてます。

スライサーソフト上で出た理論値では

細い 9分45秒 0.7円 0.139m 1.9円 計2.6円

普通 12分31秒 1.0円 0.19m 2.6円 計3.6円

太い 15分4秒 1.2円 0.236m 3.2円 計4.4円

のようになりました。

実際に数値で比べるとこの設定はコスト上かなり重要な設定部分のようです。

【レイヤの高さ】

これは3Dプリンタ特有の横筋になります。数値が大きいほど1段1段が高くなるので、粗が見えます。

自分は筋見えるのが気になるので、仕事で使うときは0.1にしてしまいます。

これは後日違うブログで検証結果をご報告いたしますが、アセトンを使うテクニックをマスター出来れば0.4でも綺麗な造形が出来るのかなぁと淡い期待は持っています。

今回は標準的な設定のまま検証してみます

スライサーソフト上で出た理論値では

0.4 8分25秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

0.3 8分51秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

0.2 10分9秒 0.7円 0.259m 3.5円 計4.2円

0.1 14分25秒 1.1円 0.246m 3.3円 計4.4円

のようになりました。

おかしな結果のように思えますが、誤差の範囲と思えば、レイヤの高さの違いではほとんどフィラメントの料金は変わらないという結果になりました。

その代わり印刷時間が0.4と0.1では2倍弱の違いがあるので、これはコスト的にも大きな違いです。

【速度】

速度は印刷する速度です。

ゆっくり印刷したほうが綺麗な気はするのですが、ネットなどを調べていると低速だとヘッドの熱でオブジェクトに影響があるとか、逆に低速のほうが既存のオブジェクトにしっかり吸着するなど、色々な意見があるようです。

これについては明確な違いが自分にも分らないので、もう少し検証してご報告したいと思います。

一応これも標準的な設定のまま検証してみます

スライサーソフト上で出た理論値では

高速 8分43秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

標準 8分50秒 0.6円 0.264m 3.6円 計4.2円

低速 9分7秒 0.7円 0.264m 3.6円 計4.3円

のようになりました。

わかりやすい結果になりましたが、フィラメントの長さは変わらず時間だけが変わってくれました。

一応速度違いで作ってみました。(左が低速、右が高速です)

写真だとなんとなく左が綺麗そうですが、実際はまったく同じ仕上がりでした。多分ですが複雑な形状のとき、低速にしないと綺麗に出来ない時があるのかなと思っています。

以上が書き出し部分の設定の検証でした。

やはりこれだけ設定によって変動があると、大きさいくつだといくらですと出すのは難しいですね。

面倒でもデータを一度スライサーソフトにかけて長さと時間を算出してそれぞれに単価を掛けて値段設定したほうが双方メリットが大きいような気がしました。