池田が小学生のころ、学校の図書室にあった偉人の伝記を借りてきては、読みふけったもの。

全巻を読んで、人物を通しての歴史というのには慣れ親しんできたつもりです。

また、漫画日本の歴史シリーズにも大変お世話になりました。

そういう意味では、池田の歴史好きは小学生の頃に培われたのかなとも思っています。

そういうなかで、これは、図書室ではなく、確か、我が家にあった本ですが、『ナポレオン』を興味をもって読みました。

英雄で、コルシカ島という島の出身で、フランス革命によって、「成り上がり」、フランス皇帝となりながらも、ロシア遠征を失敗し、最後はワーテルローの戦いで英国とプロイセン連合軍によって破れ、コルシカ島で、その島の総領事のいじめにあいながら、死を迎えるというストーリー。

一人の英雄の人生のなかに、隆盛と没落をみたものです。

ナポレオンの帽子は有名で、芸人の早野凡平さんがナポレオンの帽子を穴のあいた丸い布切れから作り上げるのをご存知だろうか。日本の一般市民にとっても、ナポレオンは馴染みの人物です。

彼の逸話は多く残され、一日3時間しか眠らなかったとか、極度の恐妻家であったとか、名言としても、「余の辞書に、不可能の文字はない」(※)と残したとかね。

アルプス越えという歴史的に不可能を可能にした男としても知られていますね。日本軍歌のなかにも、「アルプス山を踏破せし、歴史は古く雪深し 奉天戦の活動は日本歩兵の粋としれ」(浅羽通明『ナショナリズム』より孫引き)と歌われるように、有名。ただし、ここでは、ナポレオンの偉大さと日本陸軍の偉大さをパラレルに歌いあげています。

池田は、フランス革命(大革命)に近代社会の幕開けを読み解き、その意義を何度となく、申し上げてきましたが、おそらく、フランス革命は、ナポレオンが第一次帝政を敷くまでの1804年までと、大きな幅をとってみてもよいのでしょうが、池田は、フランス革命を1789年から1814年までと、かなり長いスパンで考えています。

これには、一般的にみて、大いに異論のあるところでしょうが、少なくとも、ナポレオンを抜きにしてはフランス革命の意義が語れないところもあって、そういう長いスパンで、捉えたほうが、フランス革命のヨーロッパへの影響が捉えられると考えています。

ナポレオンについての評価はまちまちで、同時代人でも、「徳を求めたもののこれを見出せず、権力を掴むに至った」とのゲーテの評価もありますし、フランス革命のような市民の時代を歓迎して作曲したものの、ナポレオンの独裁性が認められた時点で、その楽曲を「英雄」と改題したベートゥヴェンのような人物もいます。

いずれによせ、ナポレオンがヨーロッパに与えた影響は大きかった。それは、ナポレオンが独裁者の側面があると同時に、建前上とはいえ、フランス革命の継承者でもあったから。

ナポレオンは、ヨーロッパに地殻変動を引き起こした人物だと考えています。

ドイツ史家のニッパーダイは、その主著、『ドイツ史-1800年から1866年』のなかで、「はじめにナポレオンありき」と語りました。ドイツ近代化が「上からの近代化」を可能ならしめ、国民的統合をめざしたのは、フランス革命、とくにナポレオンによるプロイセン遠征がきっかけになりました。

ナポレオンは、エジプトをはじめ、ヨーロッパのあちこちに遠征しては、「自由・平等・友愛」の人権思想の普及をもとめ、ヨーロッパに市民の時代の幕開けを告げました。

もちろん、これは両義的で、ヨーロッパのフランス化を求めたナショナリズムであるし、遠征をされた当事者としては、ナポレオンにより滅茶苦茶にされたという印象ももっていることでしょう。ポーランドの分割と傀儡国化など、決して、ポジティブとはいえない、ネガティブな側面ももっているというもの。

とはいえ、ナポレオンの功績は、まだまだ封建的であったとはいえ、いわゆる「ナポレオン法典」をつくり、近代民法の基礎を作りました。日本で明治期にフランス法典を導入して民法ができましたように、フランスにおいて近代民法を創出したナポレオンの功績は大なりといわねばなりません(民法という表現は、フランスでは、Code civilで、市民法です。市民の時代の幕開けにふさわしく、市民としての権利と義務の法制化をなしたというのは、時代的要請でもありました)。

リセという日本で言う高校をつくったということも大きい。もちろん、これは、旧制高校に値し、エリート養成機関としての高校でもあります。とはいえ、学校制度の基礎をつくりだしたことは言うまでもありません。

そして、国民軍の創出。国民を徴兵によって軍隊に入隊させ、全市民が戦争に遂行できる形式をつくったわけです。プロイセンが国民軍の創出を考えたのは、まさにナポレオンの影響です。

フランスが革命によって、国民を創出し、「自由・平等・友愛」の国民的一体性を

作り出したのは、ナショナリズムの時代の始まりでもあります。

これに影響をうけ、ナポレオンのヨーロッパ遠征によって、フランスに負けず、国民的一体性を作らねばならないと近隣諸国で危機意識を持つようになります。フィヒテが『ドイツ国民に告ぐ』という講演を行ったのは、これと関係します。

ドイツという国家は、国民的一体性のある国ではなく、それぞれの独立した国家によって成り立っていた国です。したがって、ドイツというひとつの国があるのではありませんでした。ドイツのような国を歴史学的には「領邦国家」と呼ぶように、プロイセンの領邦が多数あり、それぞれが分離・独立していたわけです。

だから、フィヒテにとって、ドイツとしての一体性を形成することが思想的に急務だと考えたわけで、「ドイツ国民」の創出を求めたわけです(ドイツ国民が現実にいたわけではない)。

ナポレオンの影響は大きく、ナポレオンが敗れた後、ヨーロッパ各国は、オーストリアの宰相、メッテルニヒ主催によるウィーン会議のあと、ウィーン体制を敷き、復古王政に戻って生きます。

しかし、市民の時代を迎えたあとにおいては、単純に王政に復古的に戻ることはできず、市民の権利の保障を配慮しながら、王政運営をしなければなりませんし、王政は、1848年以降革命により危機を迎えなければなりません。

フランス革命がヨーロッパに地殻変動をもたらしたという意味の大きさを斟酌したときに、ナポレオンの位置づけもフランス革命史の流れにおいてみたい。これは池田の歴史観だけれど、あながち間違っているとも思いません。

※「余の辞書には不可能という文字はない」ですが、後世の創作のようです。

ただし、原文を読めば、Impossible, n'est pas francais.とあり、「不可能、それはフランス的ではない」とあります。「余の辞書」というよりも、ナポレオンの位置づけがよくわかると思います。つまり、フランス的であるかどうか。自らが皇帝とはいえ、あくまで、フランス革命の継承者である以上、フランス的であるかどうかという点にこそ、自らのアイデンティティをおいたということのほうが大切であり、池田は、、「不可能、それはフランス的ではない」と訳出するようにしています。

全巻を読んで、人物を通しての歴史というのには慣れ親しんできたつもりです。

また、漫画日本の歴史シリーズにも大変お世話になりました。

そういう意味では、池田の歴史好きは小学生の頃に培われたのかなとも思っています。

そういうなかで、これは、図書室ではなく、確か、我が家にあった本ですが、『ナポレオン』を興味をもって読みました。

英雄で、コルシカ島という島の出身で、フランス革命によって、「成り上がり」、フランス皇帝となりながらも、ロシア遠征を失敗し、最後はワーテルローの戦いで英国とプロイセン連合軍によって破れ、コルシカ島で、その島の総領事のいじめにあいながら、死を迎えるというストーリー。

一人の英雄の人生のなかに、隆盛と没落をみたものです。

ナポレオンの帽子は有名で、芸人の早野凡平さんがナポレオンの帽子を穴のあいた丸い布切れから作り上げるのをご存知だろうか。日本の一般市民にとっても、ナポレオンは馴染みの人物です。

彼の逸話は多く残され、一日3時間しか眠らなかったとか、極度の恐妻家であったとか、名言としても、「余の辞書に、不可能の文字はない」(※)と残したとかね。

アルプス越えという歴史的に不可能を可能にした男としても知られていますね。日本軍歌のなかにも、「アルプス山を踏破せし、歴史は古く雪深し 奉天戦の活動は日本歩兵の粋としれ」(浅羽通明『ナショナリズム』より孫引き)と歌われるように、有名。ただし、ここでは、ナポレオンの偉大さと日本陸軍の偉大さをパラレルに歌いあげています。

池田は、フランス革命(大革命)に近代社会の幕開けを読み解き、その意義を何度となく、申し上げてきましたが、おそらく、フランス革命は、ナポレオンが第一次帝政を敷くまでの1804年までと、大きな幅をとってみてもよいのでしょうが、池田は、フランス革命を1789年から1814年までと、かなり長いスパンで考えています。

これには、一般的にみて、大いに異論のあるところでしょうが、少なくとも、ナポレオンを抜きにしてはフランス革命の意義が語れないところもあって、そういう長いスパンで、捉えたほうが、フランス革命のヨーロッパへの影響が捉えられると考えています。

ナポレオンについての評価はまちまちで、同時代人でも、「徳を求めたもののこれを見出せず、権力を掴むに至った」とのゲーテの評価もありますし、フランス革命のような市民の時代を歓迎して作曲したものの、ナポレオンの独裁性が認められた時点で、その楽曲を「英雄」と改題したベートゥヴェンのような人物もいます。

いずれによせ、ナポレオンがヨーロッパに与えた影響は大きかった。それは、ナポレオンが独裁者の側面があると同時に、建前上とはいえ、フランス革命の継承者でもあったから。

ナポレオンは、ヨーロッパに地殻変動を引き起こした人物だと考えています。

ドイツ史家のニッパーダイは、その主著、『ドイツ史-1800年から1866年』のなかで、「はじめにナポレオンありき」と語りました。ドイツ近代化が「上からの近代化」を可能ならしめ、国民的統合をめざしたのは、フランス革命、とくにナポレオンによるプロイセン遠征がきっかけになりました。

ナポレオンは、エジプトをはじめ、ヨーロッパのあちこちに遠征しては、「自由・平等・友愛」の人権思想の普及をもとめ、ヨーロッパに市民の時代の幕開けを告げました。

もちろん、これは両義的で、ヨーロッパのフランス化を求めたナショナリズムであるし、遠征をされた当事者としては、ナポレオンにより滅茶苦茶にされたという印象ももっていることでしょう。ポーランドの分割と傀儡国化など、決して、ポジティブとはいえない、ネガティブな側面ももっているというもの。

とはいえ、ナポレオンの功績は、まだまだ封建的であったとはいえ、いわゆる「ナポレオン法典」をつくり、近代民法の基礎を作りました。日本で明治期にフランス法典を導入して民法ができましたように、フランスにおいて近代民法を創出したナポレオンの功績は大なりといわねばなりません(民法という表現は、フランスでは、Code civilで、市民法です。市民の時代の幕開けにふさわしく、市民としての権利と義務の法制化をなしたというのは、時代的要請でもありました)。

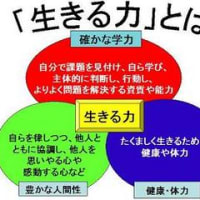

リセという日本で言う高校をつくったということも大きい。もちろん、これは、旧制高校に値し、エリート養成機関としての高校でもあります。とはいえ、学校制度の基礎をつくりだしたことは言うまでもありません。

そして、国民軍の創出。国民を徴兵によって軍隊に入隊させ、全市民が戦争に遂行できる形式をつくったわけです。プロイセンが国民軍の創出を考えたのは、まさにナポレオンの影響です。

フランスが革命によって、国民を創出し、「自由・平等・友愛」の国民的一体性を

作り出したのは、ナショナリズムの時代の始まりでもあります。

これに影響をうけ、ナポレオンのヨーロッパ遠征によって、フランスに負けず、国民的一体性を作らねばならないと近隣諸国で危機意識を持つようになります。フィヒテが『ドイツ国民に告ぐ』という講演を行ったのは、これと関係します。

ドイツという国家は、国民的一体性のある国ではなく、それぞれの独立した国家によって成り立っていた国です。したがって、ドイツというひとつの国があるのではありませんでした。ドイツのような国を歴史学的には「領邦国家」と呼ぶように、プロイセンの領邦が多数あり、それぞれが分離・独立していたわけです。

だから、フィヒテにとって、ドイツとしての一体性を形成することが思想的に急務だと考えたわけで、「ドイツ国民」の創出を求めたわけです(ドイツ国民が現実にいたわけではない)。

ナポレオンの影響は大きく、ナポレオンが敗れた後、ヨーロッパ各国は、オーストリアの宰相、メッテルニヒ主催によるウィーン会議のあと、ウィーン体制を敷き、復古王政に戻って生きます。

しかし、市民の時代を迎えたあとにおいては、単純に王政に復古的に戻ることはできず、市民の権利の保障を配慮しながら、王政運営をしなければなりませんし、王政は、1848年以降革命により危機を迎えなければなりません。

フランス革命がヨーロッパに地殻変動をもたらしたという意味の大きさを斟酌したときに、ナポレオンの位置づけもフランス革命史の流れにおいてみたい。これは池田の歴史観だけれど、あながち間違っているとも思いません。

※「余の辞書には不可能という文字はない」ですが、後世の創作のようです。

ただし、原文を読めば、Impossible, n'est pas francais.とあり、「不可能、それはフランス的ではない」とあります。「余の辞書」というよりも、ナポレオンの位置づけがよくわかると思います。つまり、フランス的であるかどうか。自らが皇帝とはいえ、あくまで、フランス革命の継承者である以上、フランス的であるかどうかという点にこそ、自らのアイデンティティをおいたということのほうが大切であり、池田は、、「不可能、それはフランス的ではない」と訳出するようにしています。