「銀座もとじ」でのトークショーに出席後

向かったのはコチラ。

目黒区にある、日本民藝館。

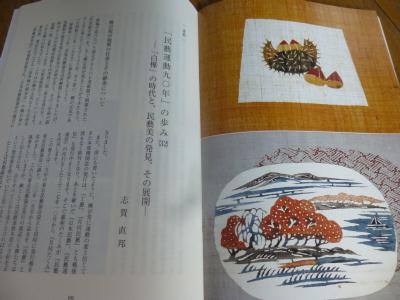

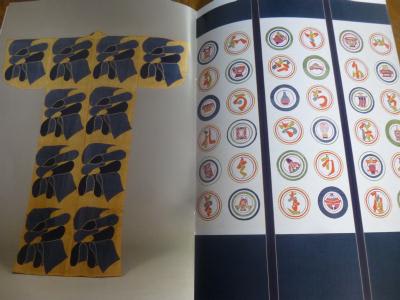

型絵染の人間国宝、芹沢介の生誕120年記念展が

行われているとのことで

“矢も楯もたまらず”駆けつけた。

世間を賑わせ、呆れさせた

オリンピックのエンブレム騒動。

あの顛末につくづく、嫌気がさしてしまい、

「浄化されたい」という、強い衝動が起こったのだ。

私は絵心ゼロだし、デザインの知識も何も

ないけれど

こういう作品を観ると、

ああ、少なくとも私にとって心地良いデザインとは

こういうものだな、と再確認でき、

目から心へ取り入れることで

すーっと気分が良くなり、浄化されるような気がするのだ。

日本にはこんなにいい文化が、芸術がある。

日本人としての誇りを、取り戻す。

『民藝』最新号。

小島貞二さんの寄稿の中で

「先生はとにかく、仕事のための資料を徹底的に集めて

調べて、(略)ご自身の手でスケッチされます。(略)

そして、ご自身のスケッチから(集めた資料ではなく)

下絵を作っていかれるのです。」

との一文が印象に残った。

一度、感性のフィルターを通して自分のものにしてから

作品にしていく。

人間国宝の感性とはどんなものか、私には軽々しく

論じることはできないけれど、

メイン会場の外で繰り返し放映されていた

1983年当時の日曜美術館で

芹沢介が言っていたことから、その感性が

偲ばれる。

日本各地、世界各地から収集している民芸品を前に

(これらも、自分が意識して集めているというよりは、

自分のところに自然に集まってくる、とコメントしていました)

「功利的に図案の元になるようなものではなく、

持っていて自慢するのではなく、

生活に勇気や寛ぎを与えてくれるもの。

慰めになるもの。」

『民藝』で柳宗悦が芹沢介について書いた文章は、

人柄をよくあらわしている。

「芹沢は立場をくずさない質だ。

いつも沈黙していて、ろくに意見さえ出さないが、

一番考えにぐらつかない一人である。

この性質だけだと高慢に傾き易くなるだろうが、

芹沢はいつも謙虚深くひかえめがちだ。

それが私達の尊敬を深める。

あれだけ仕事をしていて世間から未だ充分に認められ

ないのは、てんで自分を広告しないからである。

世渡りが下手なのは仕事へ気持ちが一筋な証拠でもある。

とかく名にあせって自分を出したがる人々の群がる中で、

仕事に専念して貧乏になる芹沢が、どんなに光って見えるか。

(中略)私は芹沢から不平の一言をも聞いたことがない。

是がどんなに生活を救い、仕事を清めていることか。

今の多くの若い作家達に一番欠けているものは謙虚の心ではないのか。」

(『工藝』76号(昭和十二年)より仮名遣い等を改変)

昭和12年に書かれた文が、なおも現代を皮肉り、諭す。

ああ、観に来て良かった、と心より“ほっと”した展示でした。

他の民藝運動時代の作家の作品の展示されており、

久々に、ハマショー(濱田庄司)の器もたーくさん、

観てきました。

自分へのお土産は芹沢ではなく

柚木沙弥郎さん図案の布巾。食欲の秋? 愛嬌がありますね。