私、つくづく思うのですが

ここに引っ越してきて、二子玉川がとーっても

近くなったのが

嬉しくて、嬉しくて。

(まあ、このご時世、頻繁に出かけられるわけではないのですが)

今回は、着物&ブログ友KKさんにお付き合いいただいての

静嘉堂文庫美術館。

入り口前で、たぶん最後の記念撮影。

というのも

ご存知の通り

所蔵品は来年にも、丸の内の明治生命館(三菱一号館美術館の近く)に

移され

ここは見納めになってしまうから。

テーマは旅。

古くは紀元前から息づく歴史ごと

時空を超えてお引越しするような錯覚にとらわれます。

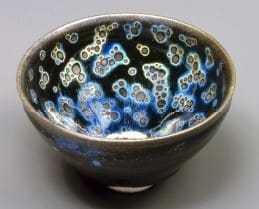

泣く子もだまる、曜変天目。

徳川三代将軍家光が病に伏した折、願掛けで

薬断ちをした春日局は

のちに自らが病気になったとき、家光がこの器に薬湯を注ぎ

差し出すも、

飲まずに胸元へ流し込んだという言い伝えが。

着色ではなく、構造色と呼ばれる

表面の膜そのものの色が、光の差し込み具合によって

青にも黄色にも、赤っぽくも見えるさまは※

手の中におさまる、小さな宇宙。

※展示室では青しかよく見えず、この様子は

上映されたビデオで観察できました。

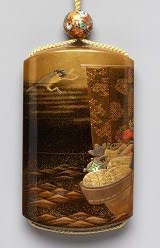

こちらは、展示物そのものではなく、

同じ作者 梶川文龍斎による、螺鈿があしらわれた印籠。

展示されていたのは、人の顔に螺鈿がはめ込んであり

あたかも見る角度で顔つきが変わりそうな、

ミステリアスな逸品でした。江戸時代。

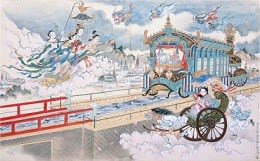

KKさんが大好きとおっしゃっていた河鍋暁斎。

パトロンの娘 田鶴が早世した際、鎮魂を込めて描いた40枚のうちの一枚。

田鶴が極楽や地獄も旅して最終的には成仏するという一連のストーリーを

絵で表現したもので、開通直前の汽車が描かれるなど、

暁斎の精一杯の供養、愛を感じます。

画像がなくて残念ですが

私がもっとも印象に残ったのは、

元~明時代(14世紀)の白系の大きな壺で、

前漢の旅行家 張騫(ちょうけん)が、黄河から天の川へ行き(!)

彦星や織姫に会ってきた、という言い伝えが壺一面に描かれたもの。

前漢、といえば紀元前の国。

そんな昔に、すでに天の川、彦星、織姫…って知られていたんだ、と

まずそのことに驚きました。

そしてこの壺に、北斗七星が描かれていることにも……。

宇宙って、天体って、悠久のときを超えているなあと

改めて、つくづく思わずにはいられませんでした。