雪を被ったような、あるいは

卯の花に埋もれたような、やわらかな白。

手のぬくもりが感じられる、素朴な造形。

雑誌の校了が明け、猛暑もようやく遠ざかり、

疲れの残る心に、穏やかな陰影が安息の場をつくってくれる。

三井記念美術館で志野焼の展示が始まったことを知り、

癒しを求めて、出かけていった。

道の左側手前が日本橋三越本店。美術館はその先。

向かいはCOREDO(コレド)室町。

この日のコーデは……。

重陽の節句を過ぎたとはいえ、予想最高気温29℃。

しっかりした単はまだ暑いので、夏物としても単としてもいける秦荘紬に、

絹咲(裂き)織の八寸、そして

帯揚げと帯留めで秋色を差してみた。帯締めは濃紺。

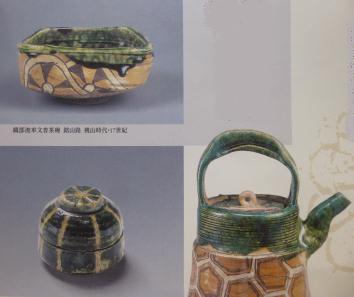

展示は、ごく一部を除き桃山時代の名品。

私は、志野焼と聞けば白の無地調か、この国宝のように大らかな柄が

入ったものを真っ先に思い描いていたが、

実際には鼠志野と呼ばれる、素朴ながら具象的な絵が施されたもの、

細かい文様があしらわれているものも多く、

当初のイメージよりは“動きがある”陶器であることに気付いた。

ほかにも、織部や瀬戸黒、黄瀬戸の展示も。

織部は、(私の勝手なイメージですが)

洗練を目指しているようで洗練されきっていない、

強い個性ゆえ“景色”に溶け込みにくい、と思っていたが、

小さな作品(香合など)は宝石のような魅力があったし、

写真がなくてとても残念なのだが

原三溪が茶碗に見立て愛用していたという「扇面形向付」は

現代のもの?と勘違いしそうなほどデザインがスマートで、

色彩も薄くなめらかで、美しさのあまり何度も戻って見てしまった。

(展示室1の中ほどにあります。これから行かれる方はぜひご注目を)

展示の概要はコチラ。(三井記念美術館のサイト)

悠久の歴史を無言で語る名陶に、とても癒されたひとときでした。