議事概要別紙(審議事項(1) 暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて) (PDFファイル)(「第490回企業会計基準委員会の概要」より)

企業会計基準委員会は、2022年11月7日開催の企業会計基準委員会の議事概要別紙として、「暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて」を公表しました。

規範性があるのかないのか、はっきりしない謎の文書ですが、結論部分(末尾の「検討」)を引用すると...

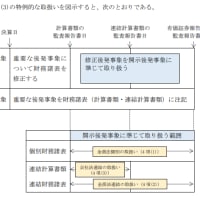

「論点整理で述べているとおり、暗号資産の発行者は、その発行時に、「会計上、受領する対価を資産として認識するとともに、負担する義務を負債として認識することとなると考えられる」(論点整理第 32 項)。

ここで、暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産のうち、発行による対価を受領しておらず自己で完結していると考えられるものは、第三者との取引が生じるまでは、資産を認識しないか、又は取得原価で資産を認識するという考え方がある。これらの考え方のいずれを採用すべきかどうかについて当委員会は結論を出していないが、いずれの場合も時価では評価されないと考えられる。なお、この考えは、論点整理に対するコメントにおいて本論点についてコメントしたほとんどすべての回答者の意見と整合している。 」

(論点整理:「「資金決済法上の暗号資産又は金商品取引法上の電子記録移転権利に該当する ICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」)

(いったん外部に対して発行し、その後、買い戻した場合は時価評価?)

金融庁などから、「法人が発行した暗号資産のうち、当該法人以外の者に割り当てられることなく、当該法人が継続して保有しているものについては、期末時価評価課税の対象外とすること」という税制改正要望が出されていることなどが、背景として説明されています。

(補足)

企業会計基準委員会(11月7日)の審議の様子。

↓

【会計】自己に割り当てた暗号資産に関する議事概要、公表─ASBJ(中央経済社)

それにしても、暗号資産の発行者が自分で保有している間は時価評価しないというのはよいとしても、連結グループの別会社に対して発行した場合はどうするのか(連結で取消し?)、経営者の個人会社に対して発行した場合はどうするのか(発行益を計上する?)、いったん法人外に発行した後に、買い戻した場合はどうするのかなど、いろいろ難しい問題がありそうです。ASBJでの議論をフォローしていないので、わからないのですが、すでに検討済みなのかもしれません。