昨日、Sony Computer EntertainmentからPlayStation2の生産完了が正式に発売されました。

これによりPlayStation2は事実上、12年の歴史に幕を閉じる事になります。

さて、なぜこれが鉄道ファンにとって重要なのでしょうか。

何故ならPlayStation2は最も多くの鉄道運転ゲームを販売していた機種だからです。

(ましてやゲームキューブなどでは1本も発売されていません。)

なお販売された鉄道運転ゲームのソフト名は以下の通りです。

・電車でGO!3通勤編

・電車でGO!新幹線 山陽新幹線編

・電車でGO!旅情編

・電車でGO!プルフェッショナル2

・電車でGO!FINAL

・THE山手線

・THE京浜急行

・Train Simulator御堂筋線

・Train Simulator九州新幹線

・Train Simulator+電車でGO!東京急行編

・Train Simulator京成・都営浅草・京急線

何とその販売数は10本にも上ります。(ただし何れも生産は完了しています。)

これらのゲームソフトを所有されている方であれば恐らくお世話になったはずです。

ゲーム業界に対して大革命を齎しただけでなく、数多くの鉄道運転ゲームを展開したPlayStation2…。

今後は一気に本体価格が高騰する事が予想されますので購入はお早めに。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

今回はオレンジカードの販売終了に関する話題です。

今日、JR各社ではオレンジカードの販売を2013年3月31日に終了する事が発表されました。

またオリジナルオレンジカードについても同年1月18日を最後に受注を打ち切ると言われています。

さて、なぜオレンジカードは近年になって一気に姿を消したのか。

私が考えた理由としては以下の5点です。

•[1]Suicaなどの各種ICカード型乗車券の普及したから。

•[2]自動改札に直接通して使用する事が出来ない。

•[3]磁力や折り曲げなどに弱い。

•[4]偽造などの危険性がある。

•[5]資源節約。

最大の理由は言うまでもなく[1]と[2]です。

特にSuicaはカード型の物だけでなく携帯電話でも使用出来たりと利便性が高いです。

また各種ICカード共に残高を積み増し出来る点も大きかったと言えます。

なお磁気カードはICカードと異なり、比較的簡単に偽造する事が出来ます。

それ故にセキュリティの乏しいオレンジカードはICカード乗車券に押される結果となりました。

(ICカードは内蔵されているICチップの偽造•解析が極めて困難な為、偽造はほぼ不可能です。)

かつてはイオカードなどのプリペイド乗車券と並び1つの時代を築いたオレンジカード…。

いずれはIC乗車券に役目を譲る事は予想出来ましたが、いざその時になると寂しさを感じるものです。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

最近、あまり話題になっていませんが2014年度に東北縦貫線の開通が予定されています。

これによって京浜東北線・山手線の最混雑時の乗車率は約230%→約180%に緩和されると推測されています。

(これは2000年3月頃の試算であり今後、大きく変動する可能性があります。)

さてこの180%という乗車率ですが一見、凄まじい数値に見えるかもしれません。

しかし嘗ての生き地獄の様な混雑と比較すれば幾分、緩和された方だと私は思います。

時は1965年、高度経済成長期の真っ只中であった日本では首都圏を中心に輸送量が激増しつつありました。

これに伴い国鉄も新型車両を投入したり増発を行ったものの増え続ける輸送量の増加には全く刃が立ちませんでした。

それ故か総武本線や中央線などでは最大乗車率が200%~300%以上になる事も珍しくありませんでした。

(最早、列車の中が戦場であった事は言うまでもありません。)

さて話は変わりますが、乗車率が高くなると一体どの様な影響が出るのでしょうか…。

これを具体的に表したのが以下の説明です。

50%…ほぼ全ての座席が利用されている。

100%…乗客全員が座席に座るか、吊革・ドア付近の柱に掴まる事が出来る。(快適)

150%…肩が触れ合うが新聞を広げた状態で読める。

180%…体が触れ合うが、新聞は折り畳めば読める。

200%…相当な圧迫感がある。週刊誌程度なら辛うじて読める。(苦しい)

250%…身動きが取れない。揺れに対して踏ん張りが利かず体が浮き上がる。(危険)

300%…物理的限界に近く身体に危険がある。

320%…物理的限界だと考えられる。

如何でしょうか。如何に乗車率300%越えが恐ろしい事であることがお分かり頂けましたか。

仮に貴方が乗車率320%の列車に乗車した場合、恐らくタダでは済まないはずです。

通勤ラッシュは平日に活動する人の殆どが遭遇する「試練」でもあります。

それ故に可能な限り混雑率を低減させることは重要であると言えます。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

さて皆さんは特急車両のグリーン車と言われると何列式の物を想像しますか?

恐らく多くの人は言うまでもなく「3列式が常識」だと答えるはずです。

そうです。特急車両のグリーン車は、JR北海道やJR西日本を見れば分かる様に3列式が原則となりつつあります。

つまり4列式は振り子式車両である事など特別な理由が無い限り、まずあり得ないと考えて良いです。

(振り子式車両でも283系の様に前後で座席配置を逆転させれば3列式にする事も出来ます。)

当然ですが4列式よりも3列式の方が快適性が高い事は言うまでもありません。

4列式の場合、ほぼ間違いなく座席幅や肘掛の大きさは普通車とほぼ同じとなります。

故に内装や座り心地を除けば普通車はほぼ大差がない状態となってしまいます。

ちなみにJR東日本で3列式のグリーン車を採用しているのは651系と251系のみです。

つまり真面なグリーン車を連結している列車は「スーパービュー踊り子」などの極々一部だけです。

(それ以外の列車には後述の様なグリーン車が連結されています。)

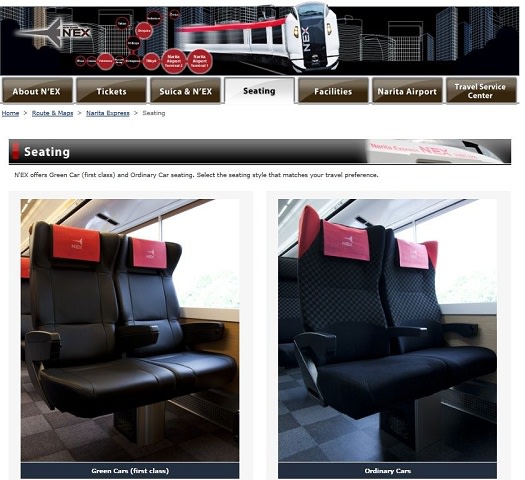

これは英語版の成田エクスプレスの公式サイトで紹介されている座席の様子です。

(左側画像がグリーン車用の座席、右側画像が普通車用の座席です。)

もうこの1枚を見ただけでJR東日本はグリーン車に対して碌に力を入れていない様子が理解出来るはずです。

普通車用の座席を本革張りにしたり床に絨毯を敷けばグリーン車として誤魔化せるとでも思っているのでしょうか…。

(これはE657系、E351系、255系[特に255系]にも当てはまります。)

グリーン車は高額な料金を支払うからには普通車以上のサービスを提供する事が絶対条件です。

つまり座席を大型化することは勿論、快適な車内を創造することは当然であると言えます。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

キハ120系気動車…JR西日本のローカル線に乗車した方であれば1度は目にした事のある車両のはずです。

この車両は皆さんも存知の通り、木次線や三江線などの輸送量の少ない路線で活躍しています。

ローカル線のサービス改善に貢献したキハ120系ですが登場から20年以上が経過した今、様々な問題が起きています。

まず車内設備の老朽化と陳腐化が進行しつつあります。

特に座席は座面の弾力性がほぼ無くなったり、肘掛け部分や手すり部分の塗装が剥げ落ちたりと酷いものです。

(化粧版や床板においても所々に汚れや傷が目立っています。)

車内設備(室内灯や空調設備など)に関しても問題点は多く存在します。

設置されている室内灯の数が少ない為か、昼間でも車内全体がかなり薄暗く感じられます。

また空調設備も利きが鈍くなったりと老朽化が徐々に進行しつつあります。

以上の点からキハ120系は数年以内にも大幅なリニューアル工事を行う必要が出てくるはずです。

具体的な内容としては以下の通りです。

・室内灯の増設

・化粧板や床板の交換

・座席自体の交換またはモケットの張り替え

・ボックスシート部分の拡張

・車椅子スペースの設置

恐らくJR西日本は最低でもあと10年程度はキハ120系を使用し続ける事が予想されます。

それ故にキハ120系は今後、新型車両と同等の快適性を提供出来る様にする必要があると言えるでしょう。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

皆さんはトンネル内で列車火災に遭遇した場合、どの様な行動をとりますか?

やはり多くの人は「逃げ場がほぼ無い」などという点から焦りを感じるはずです。

また一酸化炭素中毒となる危険性もある点から一刻も早く逃げ出したいと思うはずです。

ではトンネルを走行中に火災が発生した場合、列車はどの様な措置をとるのか。

(ここでは青函トンネルなどの極端に長いトンネルの場合を除いて考えます。)

トンネル内で列車火災が発生した場合、原則として列車はトンネル外まで走行し続けることになっています。

これは走行中の方が停車中よりも列車への炎の回りが遅くするなる事が数々の事故で分った為です。

また最近の車両は難燃加工が施されている為、車両が全焼する可能性はそれ程ありません。

さて電車と気動車の場合、列車火災が生じた場合に特に危険なのは言うまでもなく気動車です。

気動車は電車と異なり床下に大量の軽油を収容出来る燃料タンクを搭載しています。

つまり燃料タンクに炎が引火すれば長時間に渡って車両は燃え続けることになります。

(気動車の燃料タンクは最大で1000~2000ℓの軽油を収容することが出来ます。)

最後にですが列車火災は初期消火で全てが決定すると言っても過言ではありません。

その為には一刻も早く火災に気付く事は勿論、消火器を増設したりなどの対策が求められます。

ご覧になった方は上の画像をクリックして下さい。(ご協力お願いします。)

さて一昨日も述べた様に、私はその日、映画館に行っていました。

今回はその際にふと思ったことを主な話題にします。

自動券売機で目的の作品の切符を購入する時に私はこんなことを思いました。

「何で日本の映画料金というものは何故こんなにも高いのか…。」

恐らく殆どの方は私と同様の考え方を持っているはずでしょう。

(少なくとも「安い」とは一切、思えないはずです。)

では本題です。日本の映画料金は諸外国と比較しても高いことは皆さんも存知の通りです。

世界的に見れば大人1人当たりの映画料金は1000円前後が相場です。

これは各国の大人1人当たりの映画料金の相場を表したものです。

(一例の為、この値段のみが全てではありません。)

・日本…1800円

・中国…約600円

・タイ…約300円

・インドネシア…約300円

・フランス…約1200円

・オーストラリア…約600円

・アメリカ…約800円

・カナダ…約900円

如何ですか?いかに日本の映画料金が高いことがお分かり頂けましたか。

なお貨幣価値や所得水準にもよりますが、基本的には1000円以下が一般的だと分かります。

特にインドネシアの映画料金は日本の映画料金よりもかなり安く設定されています。

では具体的な改善案としてはどの様なものが存在するのか?

私が思いつく方法としては以下の2種類です。

・映画の料金を全体的に下げる。

・映画の内容や混雑状況によって料金を変える。

映画料金を値下げして且つ映画別に料金を設定すれば映画館に足を運ぶ人々は確実に増えます。

この方法は「映画に対して興味の無い人々に対して、興味を向ける1つの切っ掛けになる。」と思います。

↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)

はじめに

今日は「サロンカーなにわ」を使用した団体専用列車が大阪駅~敦賀駅間で運転されました。

(私は頭痛と目眩が一昨日から続いていた為、一計を案じて自宅で休んでいました。[…。])

さて来年2012年2月頃に営業運転を開始するN700A系新幹線の情報が発表されました。

最初にですが、この車両はN700系新幹線の改良型という事から走行性能の面では僅かな変化が見られます。

しかし内装面に関しては後述の通り、あまり大きな変化は見られませんでした。

内装面におけるN700系新幹線との主な変更点は以下の通りです。

・グリーン車の座席生地を霞模様に変更

・普通車の座席生地を流れ模様に変更

・調光機能を装備したLED照明の採用

予想ですが喫煙ルームや多目的室などはN700系新幹線と同一の物が採用されるのだと思われます。

(全車禁煙化に関する情報は現状では入っていません。)

さてN700A系新幹線を投入する理由の1つに「700系新幹線の一部を置き換える」という事が挙げられています。

これは言い換えれば「700系新幹線が数年以内に姿を消す可能性もある」という事を暗示しています。

(今後の情報にも目が離せません。)

↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)

これは今朝早くに起こったある出来事です。(前書きの様なものだと思って聞き流して下さい。)

姉貴が昨夜からダイニングテーブルに放置していた自分のノートパソコンを自室に片付ける時に事件は起こりました。

窓際に置いてあった飲み残しの麦茶の入ったコップに片腕が当たり、こぼれた中身がパソコンにこぼれました。

(恐らくよそ見や考え事をしながら片づけを行っていたと思われます。)

本体には殆ど中身はかかっていませんでしたが、姉貴は嘗て無い程に躍起になっていました。

当然ですがあの状況下では周囲の声など全く聞こえていなかったはずです。

さて本題です。今回は「パソコンなどに液体をこぼしてしまった時の対処」に関する話題です。

皆さんはパソコン(特にノート型)で作業を行う時に周辺に飲み物を置いたりすることはありますか?

もし日常的に行うのであれば直ぐに止めた方が良いのではと私は思います。

パソコンに液体などをこぼして故障をさせた場合には、メーカー保証は絶対に適用されません。

マザーボードの交換などで5万円前後の修理代が必要となることを覚悟しなければいけません。

ではこういった場合には少しでも故障する可能性を軽減するためには何が出来るのでしょうか?

主な方法として挙げられるものは以下の5種類です。

(1)絶対に直ぐに電源を入れない。

(2)直ちにバッテリーとアダプターなどを抜く。

(3)拭き取れる水分は雑巾などで確実に取る。

(4)内部に入った水は陰干しなどを行って可能な限り抜く。

(5)スロットに入っていたメモリーカードのバックアップを行う。

まずパソコン本体に液体がかかったり内部に侵入した場合は絶対に電源を入れてはいけません。

理由としては侵入した水によって内部回路がショートする可能性が非常に高いためです。

よってこれだけで今後の展開が大きく変わると言っても決して過言ではありません。

当然ですが内部に入った水分は修理に出す場合であっても出来るだけ取り除いた方が良いです。

パソコン本体の下に重ねた新聞紙などを敷いた上でドライヤー(冷風)や扇風機を使用して乾燥させます。

ちなみにメモリーカード自体はパソコン本体と比較すれば浸水などに対してはかなり強い方です。

余程の粗悪品(韓国製など)で無い限り、十分に乾燥させれば内部データが損傷する可能性は低いはずです。

(私は2回洗濯機で洗ってしまった物を使用していますが何事もなく使用出来ています。)

そして復旧作業(≒悪足掻き!?)はこの記事を書いている間も続いています。

最低でもこの作業は2日間程度に渡って継続する予定です。

最後に余談です。写真の左側に移っているのが私の使用しているノートパソコンです。

私は軽食を摂りながら作業を行うことは日常的ですが飲み物を片手に作業をすることは一切ありません。

(パソコンを使用している間は霧吹きなどを含め、付近に液体類を置くことを厳禁としています。)

↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)

今日は題名の如く「鉄道の電化方式」に関する話題です。

皆さんも存知の通り、鉄道の電化方式としては直流と交流の2種類が存在します。

まずはこれらの電化方式の長所と短所を紹介します。

直流電化は変電所などの設備こそ割高ですが車両の製造価格は安く抑えれます。

これは大都会の様に高い輸送力が求められる路線で多く採用される傾向があります。

また絶縁距離を短く出来る為、地下鉄などの様にトンネル断面の小さい路線でも電化する事が出来ます。

交流電化は車両の製造費は割高ですが変電所の数を直流電化よりも減らす事が出来ます。

また送電圧を高く設定する事が出来るので送電ロスを押さえる事が出来ます。

さて以前は電化されていた区間が非電化区間に降格するといった事例も幾つか存在します。

(これは廃線が目前まで迫っている事を暗示している場合もあります。)

福塩線の下川辺駅~府中駅間を例とすると、1962年頃までは電化されていましたがそれ以降は非電化とされています。

こういった路線は蒸気機関車の煤煙問題を解決するなど理由に電化された為、元々高い輸送力を必要としません。

それ故に両数や運転本数の少ない路線であれば電車での運行はかえって割高となってしまいます。

ちなみに「電化=所要時間の大幅短縮」と勘違いする人が存在しますがこれは誤解です。

電化工事と並行して軌道強化などを行わない限り、短縮される時間は約3~10分程度です。

↑見られた方は上の画像をクリックして下さい。(鉄道コムのページへ移動します。)

最後に余談ですが電流の流れている架線に触れた場合、人体に高圧電流が流れる事は当然の事です。

しかし交流電化された架線は半径1m以内に近付くだけでも簡単に感電します。