奈良県の活断層。

今日は阪神淡路大震災が起きた日(ー_ー)!!都市型の大地震でライフラインが崩壊しました。見たこともない神戸の映像に絶句しました。多くの方々が犠牲になられた地震・・・段々と風化して・・防災の意識が薄れてきているそうです。忘れたらあきませんね!!近いうちに必ず起きると言われている南海地震・・・少しでも被害を減らせるようにしないと・・・

阪神大震災で初めて認識した活断層・・・熊本・九州地方の地震も活断層によるものでありますが・・・この活断層・・・決して怖がるわけではありませんが・・・身近にもあります。調べてみました(ー_ー)!!

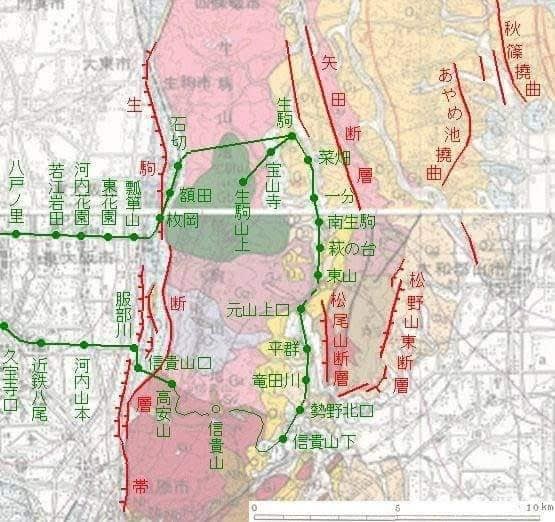

■奈良県の活断層

奈良県のある紀伊半島では、地質構造上、南西日本を内帯と外帯に区分する中央構造線がほぼ東西に横切っています。この構造線を境に、県北部では活断層の分布密度が高く、過去の内陸地震の痕跡を多く残しています。活断層が集中する県北部の奈良盆地には、京都盆地から南に延びる東部断層帯と、金剛山地東縁から中央構造線に続く南西部活断層があります。

1奈良盆地東縁断層帯 35km

2中央構造線断層帯 74 km

3生駒断層帯 38 km

4木津川断層帯 31 km

5あやめ池撓曲-松尾山断層 20 km

6大和川断層帯 22km

7千股断層 22 km

8名張断層 18 km

■奈良県の被害地震

日本は世界でも有数の地震多発国です。奈良県には古くから都がおかれ、古文書などからも多くの地震による被害記録が残っています。太平洋戦争後も1946年(昭和21年)南海地震、1952年(昭和27年)吉野地震、1995年(平成7年)兵庫県南部地震などの被害を受けてきました。

宝永地震:1707年10月28日(宝永4年10月4日)、マグニチュード(M)=8.4

■奈良県に被害をもたらした地震(1930年以降の主な地震)

発生年月日 マグニチュード 発生地域(地震名)

1936年 (昭和11年) 2月21日 6.4 大阪・奈良府県境(河内大和地震)

1944年 (昭和19年) 12月7日 7.9 熊野灘(東南海地震)

1946年 (昭和21年) 12月21日 8.0 南海道沖(南海地震)

1952年 (昭和27年) 7月18日 6.8 奈良県中部(吉野地震)

1962年 (昭和37年) 1月4日 6.4 紀伊水道

1995年 (平成7年) 1月17日 7.3 淡路島付近(兵庫県南部地震)

2000年 (平成12年) 10月31日 5.7 三重県中部

2004年 (平成16年) 9月5日 6.9 紀伊半島沖

2004年 (平成16年) 9月5日 7.4 東海道沖

災害はいつも想定を超えます。その事を頭に入れて先に自分・・・そして近所の人を助ける気持ちで普段から頭に置いておかないと・・・