鮭の遡上 回帰性

鮭について理解するために、ウェブ上の情報で鮭について纏めてみました。

かつて東京大学の山内清男(やまのうちすがお)は、東日本の縄文文化が栄えたのは、サケが豊富にとれたために人口が増え、豊かな狩猟採集文化が花開いたとするサケ・マス論を提唱しました。

遺跡からサケ科魚類の遺存体がほとんど出土しなかったため批判にさらされましたが、近年では証拠も増えつつあり、その生業上の重要性は認められつつあると言うそうです。

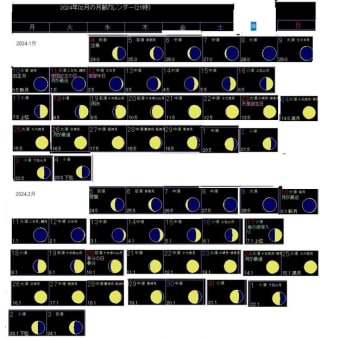

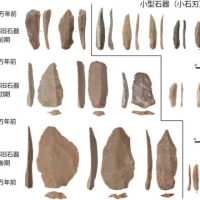

もしそうだとすると、鮭の捕獲を効果的に行うには、何時鮭が戻ってくるのか、正確に知るためには、太陽暦が必要とされたと考えます。

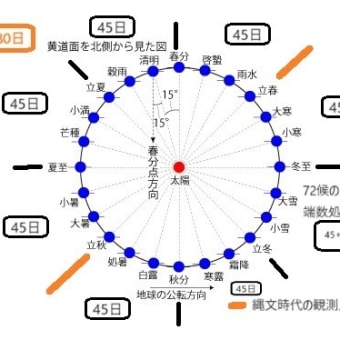

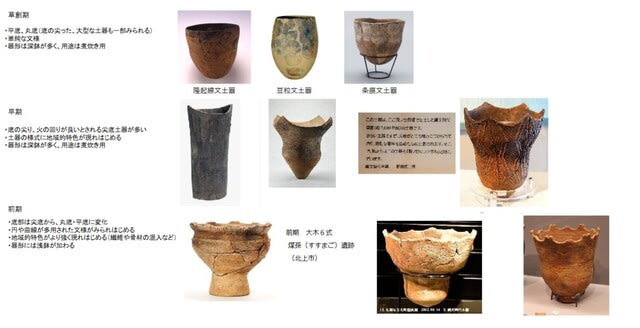

日本最古のサケ・マス漁の証拠は、縄文時代草創期初めにあたる約15,500年前の東京都前田耕地遺跡から得られています。哺乳動物の骨のほかに数千点のサケ科魚類の歯が出土しました(写真1)。当時ここには小屋が立てられ、数十匹以上が捕獲され、炉の周囲で処理されたようです。これだけの量は一気に消費できないので、保存処理も行った可能性があります。まとまった量を捕獲できる場所と時期が予想しやすいことが、やはり生業上の大きな利点だったのでしょう。

このように云われているので、草創期初めとすれば、定住が始まり直ぐに夏至と冬至は分かりそうですから、鮭マス漁の漁期予測のため太陽暦が必要とされて、暦作りが始まったものと考えられないでしょうか。

さらにこのようにも云われているので

ただ、なぜ旧石器時代の終わりごろからサケ・マス漁が活発になったかは分かりません。そもそも、これほど身近なサケ・マスという生物の歴史や生態も、まだ分からないことだらけのようです。

最近の生態学的テレメトリー調査では、鮭は海に降った後に沿岸の浅海域で成長したあと、オホーツク海やベーリング海に旅して成長しますが、ベーリング海でもプランクトンや甲殻類などのえさ資源が豊富な大陸棚で成長することがわかりつつあるとのこと。旧石器時代には、寒冷な気候で極地に水分が固定され、100m以上も海水準が低下している時期が長かったためそうした浅海域は少なかったと考えられます。しかし、1.9万年前以降に海水準は急上昇に転じ、大陸棚が海没して豊かな浅海が形成されました。ちょうどこのころ、西欧でも日本でもサケ・マスの重要性が増したようにもみえます。気候変動を背景とした広大な浅海域の形成が、サケ科魚類の繁栄に関係しているのではないかと想像したくなります。

北海道では、生の秋鮭は9月~11月くらいまでが旬とされ、徐々に青森から宮城・福島へと南下します。つまり秋が一番多く鮭が獲れる季節です。秋鮭の多くは、川に上ってくる直前に産卵を控えた状態で漁獲されます。

鮭マスは縄文海進などとも関係していると考えられるのかも知れない。それはまた縄文海進のこの地域では、定住するのには良い食糧確保が出来て有利だったかも知れない。

二至の暦と定住は回帰性の鮭マスの遡上に合わせた生業からなのだろうか。鮭漁には太陽暦が必要、貝塚には太陰暦として、二至の太陽暦が先ず作られて、続いて月の暦 太陰暦が作られていったのだろう。

鮭の回帰性と潮干狩りという季節性と朔望の周期を知る必要がある生業の必要性から暦は開発されたのでは無いか。

鮭の生態は、 川で生まれた鮭は、外洋へ出て成長したのち、産卵のために生まれた川へ帰ってきます。

淡水・海水両方に適応できたり、誰に教わるでもなく生まれ故郷に帰って来れるなど、その生態は色々不思議があります。

鮭の種類 サケ科に属する魚は、世界的には11の属性と66種類以上に分かれるといわれています。一部の例として身近なサケ科には以下のような魚が挙げられます。

サケ科に分類される魚

◆サケ属

シロザケ

カラフトマス

ギンザケ

ベニザケ

サクラマス(ヤマメ)

マスノスケ(キングサーモン)

スチールヘッド

サクラマス

◆イワナ属

イワナ

アメマス

オショロコマ

◆イトウ属

イトウ

◆サルモ属

ブラウントラウト

アトランティックサーモン

---------------------------------

私たちが一般にサケと呼ぶシロザケは、自力で泳いで餌がとれるようになるとほどなくして、海を目指します。

同じサケでは、カラフトマスも同じ性質を持っています。

一方で、サクラマスは1~2年川で過ごしたのちに海へ向かうサケ科の魚です。

そのサクラマスの中でも、そのまま海に行かず、一生を川で過ごすサクラマスはヤマメと呼ばれます。この生活の違いは同じサケ類でも、もとは淡水魚だった先祖から、進化の過程で分かれたことにあります。

必ず海へ向かう回遊性の高いシロザケは、進化のもっとも進んだ種であると考えられています。

鮭の産卵: 海に出て大きく育った鮭は、産卵のために生まれ故郷である川に戻ってきます。

正確に生まれた場所にたどりつける理由については、はっきりしていないものの、体内の方位磁針や川の匂いなどの記憶を元にしているのではないかと言われて、今もまだ謎のままのようです。

鮭の産卵時期

9月から1月にかけ産卵期間を迎えます。この時期になると銀白色の体には赤や黒のまだら模様がはっきりと表れるようになります。さらにオスは鼻先が伸びるので、ひと目でメスと見分けることができるようになります。

鮭は淡水魚か海水魚か 鮭は川で生まれて海で成長し、生まれた川に戻るという希少な生態を持っています。

このように海水域と淡水域両方にすむ魚は「周縁性淡水魚」と呼ばれます。

またサケのように川をさかのぼる魚は「遡河回遊魚」とも呼ばれ、海と川を回遊するということで「通し回遊魚」とも呼ばれます。

日本で最も一般的な鮭であるシロサケの場合、卵から孵化し、海へでて産卵のために遡上するまで早くて3年、長くて7年程度ですが、産卵後(メスは放卵、オスは放精)はほどなくして、ほとんどの個体が死んでしまいます。

その為、水温や環境にもよりますが、一般的に鮭の寿命は3年から7年ほどだとされています。

中には、産卵後に1カ月程度卵を守る雌の姿が確認された例もありますが、長くても1カ月程度で死んでしまうようです。

1度の産卵では死なない鮭

同じサケ科でサクラマスという魚がいます。サクラマスの中でも、海へ下らず一生を淡水で暮らす河川残留型のものをヤマメと呼びます。

さらにダム湖や湖などで生きるものには、通常のヤマメよりもさらに大きく、「銀化ヤマメ」と呼ばれています。

ヤマメは約200個の卵を産み落としますが、産卵後もそのまま生き延びます。2度目の産卵をしてから、寿命が尽きるのが一般的です。

種類にもよりますが、鮭は寿命のすべてを使って、川と海を往来し、産卵して生涯を終えるのです。ただひたすらに「次に紡ぐ為に生きる」という鮭の生き様には、何か生命の神秘を感じ、心打たれるものがあります。鮭たちが生まれて出発した河川にまた戻り、命を繋いでいくためには、私たち人の手で環境を保護し、守っていく必要があります。

鮭が川をのぼる時期は?

鮭は一生に一度産卵の為に、海から生まれ育った川へ逆流していきます。(※このように川を遡る魚のことを「遡河回遊魚(そかかいゆうぎょ)」と呼びます。)鮭が産卵の為に遡上する様は生命力に溢れ素晴らしく、遡上の見学ツアーなどもあるほどです。

鮭の遡上が見られる地域のおまつり

川で孵化し、春から初夏にかけて海へとたどり着いた鮭の稚魚たちは、3?4年の時をかけて海で大きく成長し、その後産卵のために生まれ育った川に戻ってきます。東北や北海道などで9月下旬から11月下旬にかけて鮭の遡上が見られます。他にも富山県や岩手県など様々な場所で鮭の遡上を見ることができます。

有名な鮭祭り

鮭の川上りの時期に合わせ、各地で鮭まつりが行われます。間近で鮭の遡上が見たいという方は、是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

なかなか迫力がある見物のようです、私はまだ見たことはありませんが。

◆北海道北斗市茂辺地川

例年11月3日に開催される『北斗市茂辺地鮭まつり』は、鮭の遡上風景が間近に見られるとして大変人気があります。さらに鮭のつかみ取りや鮭鍋、地元産品直売コーナーやお楽しみ大抽選会など、盛りだくさんの企画で毎年多くの人で賑わいます。

◆新潟県柏崎市柏崎さけのふるさと公園

新潟県内でも鮭の遡上が最も観察しやすいといわれる谷根川(たんねがわ)では、例年11月の最後の土日にかけて『さけ豊漁まつり』が開催されています。鮭のつかみ取りや人工授精の無料体験、さけ汁やいくら丼、鮭の加工品の販売等も行われています。

◆鮭神社は筑豊平野を潤し北九州の響灘(ひびきなだ)に流れ込む遠賀川(おんががわ)の源流に程近い場所にあります。福岡県嘉穂郡嘉穂町※の国道を少し入った場所にあるこの神社は、1200年前に建てられたといわれ、その名のとおりご神体は「鮭」。現在まで氏子たちに大切に守られてきました。

図はお借りしました