三嶋神松

白砂や又青砂や雪のまツ 暁 水

松風の青ふて赤し朝霞 郁 翁

剣野町にある「三島神社」。天平十三(七四一)年創立で延喜式神社名帖にも載っている由緒正しい神社。社領五百石、社家十二軒、舞の役人宅五軒というから凄いが、小太郎の頃には旧社は火事にあったりして最盛の面影は無かったたようだ。

洞雲禅寺

山風や雲と青葉を折重ね 郁 翁

緑香の秋を待てや結跏趺坐 筌 滉

常盤台の「宝龍山洞雲寺」かつては山の上にあったのが、枇杷島城主宇佐美家の帰依によって現在の場所に移ったとされる。「貞心尼」の墓があることでも知られる。

八幡宿鴉

見よや月鴉も西を跡にセす 無 正

夜の雪木すえハ何と烏羽玉の 重 英

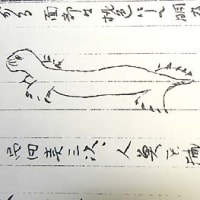

「枇杷島の鵜川神社の事である。鵜川神社は高田村新道にもあって、其何れが延喜式内に記され、越後風土記上にあるのに相当するかは厳密に調べた上でなければ断ずる訳に行かないが(今は昔四十八題(十一))」絵には欅の大木が描かれていないようだから、新道の鵜川神社?

金郭鮭簗(かなぐるわさけやな)

鮭簗の裸も酒の力かな 佐 治

川尻は紅葉ならてや上り鮭 重 英

「枇杷島から剣野へ抜ける唯一の橋──越後なる鵜川に鮎のすむものをとまで古歌に詠じられた鮎も鮭も此の十年スッカリ登らなくなった。これは──(同前)」明治から始まった石油産業が川を汚したのだと。簗場があったとは私も信じられない。

史料を探していて見つけた記事。

昭和二十五年十一月、柏崎福浦八景選定委員会による「柏崎福浦八景」が選定された。 柏崎福浦八景は以下のとおり。

柏崎海岸温泉

八坂公園

喬柏園、プール、鵜川河口、祇園花火

番神岬

番神堂、日蓮上人上陸の地、番神海水浴場、番神水族館、お光吾作碑

御野立公園

明治大帝駐所、グラウンド、キャムプ場、アベック道路、眺望

鯨波海岸

鬼穴、海水浴場、水族館、弁天岩

福 浦

海の福浦、陸の福浦、(田の尻ヶ鼻)

米山遠望

芭蕉ヶ岡

笠島、六宜閣、牛ヶ首断層

(昭和二十五年十一月二十六日 越後タイムスより)

「八坂公園」の所に見える「プール」は現在は無い。「鵜川河口」は護岸工事や港の防波堤整備前だから、風情もあったのだろう。「祇園花火」は「ぎおん柏崎祭」の大花火大会として近年大盛況(H17年は雨に祟られてしまったが)。

「番神水族館」というのは岩場に作った生簀のことで、今でも名残がある。八坂公園に水族館が作られたのは昭和二十九年七月(昭和四十三年閉館)。

御野立公園「キャンプ場」に酒樽のバンガローができたのがこの後(バンガローは今は無い)。「アベック道路」という響きが懐かしいが、私の知っているのは現「海岸通り」のことだがこの頃は別の場所を指していたのだろうか。

鯨波の「鬼穴」も、今は道路トンネルと変な東屋があってなんだか……。「鯨波海岸」の「水族館」というのは浪速屋の水族館のことか。

「六宜閣」は市内上輪新田にある旅館で鯛料理で名を馳せる。建物は“国登録有形文化財”。

この頃の柏崎市は、柏崎町+下宿村+大洲村+比角村+枇杷島村+鯨波村+上米山村。米山村は昭和三十一年に合併。

(陸)