関申子次郎『刈羽郡案内 全』を眺めていたら柏崎の方言が載っていた。いささか懐かしくなったので、揚げておく。

越後人の訛りはなんといっても「い・え」の混乱だろう。小学生時分時分「衣桁」の漢字を辞書で調べて途方にくれたことがある。家中の者が「えこう」であると信じて疑わなかったからだ。

※文字使いなどが今といささか異なっているものもあるが、そのままとした。まだまだ「鵜川流域の部」「鯖石川流域の部」「渋海川の部」とし大量に掲載されているのだが、とりあえずここまで。

近頃方言で遊ぶ番組もあって、それを見ながら「柏崎は余り方言はないわよね」などと女房がのたまわった。なに、己の顔は己で見えないだけではないか。

弟の嫁さんが始めてうちに来た頃、弟と私の会話は判らないと言っていた。私たち兄弟は敢えて柏崎弁を楽しんでいるのである。明治生まれの祖父祖母に仕込まれたおかげだと感謝している。

九州と東北に友人が多いのだが、彼の地に行くと同じ日本とは思えないことが多い。

青森の友人に会いに行くとき、秋田市内で少し遊んで、国道に出られなくなりSSで道を尋ねたことがある。その頃の私と大して年は違わない二十歳代の店員だった。言葉に関しては耳が良いと思っていた私の自身はものの見事に崩れ去った。話の半分がわからなかったのだ。山形では会話ができていたのに!

青森ではもっと深刻だった。友人が友人同士で話し始めると、その会話の殆ど全部が理解できないのだ。野辺地の彼女と結婚した友人が、嫁さんの実家で一週間外国旅行の気分を味わったというのが理解できた。

日本の端っこで道を聞く愚を、これ以降冒していない。九州でも四国でも道路地図をたよりにしたのだ。今ならカーナビでもあろうが、二十余年以前のことである。

標準語の必要性は軍隊の指揮命令のためだと聞いたことがあるが、当然だろう。

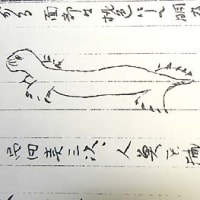

日本固有の偽漢文が公文書書式になった事は大変なことなのだろう。文書がどの時代どの地域で書かれたものでも、今の今まで(私など何とかだが)読めるのである。この辺りの教育をもっとやるべきだろう。

越後人の訛りはなんといっても「い・え」の混乱だろう。小学生時分時分「衣桁」の漢字を辞書で調べて途方にくれたことがある。家中の者が「えこう」であると信じて疑わなかったからだ。

※文字使いなどが今といささか異なっているものもあるが、そのままとした。まだまだ「鵜川流域の部」「鯖石川流域の部」「渋海川の部」とし大量に掲載されているのだが、とりあえずここまで。

◎方言訛語の部

いヲえと誤る例えばさむえ(寒い)えと(糸)えん(犬)

いヲよ よはひ(祝ひ)

ろヲど どーそく(蝋燭)

はヲあ くあ(桑)

はヲや へぐ(剥ぐ)

はヲや きや(際)

にヲの のじ(虹)

にヲね のじ(虹)

とヲど どんぼ(蜻蛉)

どヲろ かろんぼ(かとんぼ)

ちヲつ うつわ(団扇)つまき(粽)つつ(槌)

りヲる とる(鳥)てんまる(手毬)つるがね(鐘)

りヲじ じこう(利口)じっぱ(立派)

ぬヲに こにか(小糠)

ぬヲの のの(布)のし(主)のる(塗る)

ぬヲら くちびら(唇)

るヲろ きせろ(煙管)ろす(留守)うろし(漆)

をヲご あごい(青い)はごる(羽織)

わヲば ちゃばん(茶碗)

わヲや せや(世話)いやし(鰯)にやとり(鶏)

だヲら かんらんけい(寒暖計)けらもの(獣)

たヲだ はだく(はたく)はだらく(働く)

たヲな いなだく(頂く)

れヲる くるた(呉れた)うるしい(嬉しい)

そヲす かみすり(剃刀)あすぶ(遊ぶ)

そヲしゆ みしゆ(味噌)

つヲち ちべたい(冷い)ちち(土)

ねヲな やない(屋根)

らヲだ だんぷ(らんぷ)かだら(体)

らヲな あなれ(霰)

むヲみ ごみしん(御無心)みしろ(莚)

むヲの のかで(百足)

むヲぶ ねぶる(眠る)さぶい(寒い)

むヲも もり(無利)もこ(婿)もち(鞭)

むヲみ みし(虫)みかし(昔)みぎ(麦)

うヲよ よごく(動く)

うヲん んま(馬)んめ(梅)

うヲお おごかす(動す)おさぎ(兎)おしろ(後ろ)

ゐヲや しばや(芝居)

ゐヲえ とりえ(鳥居)えど(井)

おヲう うよぐ(泳ぐ)

ぐヲご てんご(天狗)あまご(雨具)

くヲこ ひこい(低い)

まヲめ うめい(うまい)

げヲぎ とぎ(とげ)

ふヲひ ひね(船)ひろしき(風呂敷(

えヲよ ふよ(笛)

でヲれ なれ(なで)

でヲぜ たぜ(蓼)のかぜ(百足)

あヲは はしだ(足駄)

ぎヲじゃ じゃしき(座敷)

きヲち ちんちゃく(巾着)

ゆヲよ よき(雪)

ゆヲえ えき(雪)えだれ(涎)えび(指)えく(行く)

めヲべ つべたい(冷い)

みヲん かんなり(雷)かんすり(剃刀)

みヲに にがく(磨く)

みヲめ めめず(蚯蚓)めいない(見いない)

みヲび きびがよい(気味がよい)

しヲす すずか(静)

じヲり りんりき(人力)

ひヲほ ほろう(拾ふ)

ひヲへ へざ(膝)へぼ又へも(紐)へる(蛭)

びヲむ さむし(さびし)

ひヲし しと(人)

ひヲふ ふと(人)ふとつ(一つ)ふたい(額)

もヲむ むらひもの(貰ひもの)

すヲし しし(すし)

すヲそ くそり(薬)そそ(裾)

すヲせ せんせい(泉水)

此外語頭語尾に、んだ、んだすけ、がん、けら、てば、おやつか、おいたがんだ、のし、あのそー等の語は郡内多数の人の用ゆる所なり。

近頃方言で遊ぶ番組もあって、それを見ながら「柏崎は余り方言はないわよね」などと女房がのたまわった。なに、己の顔は己で見えないだけではないか。

弟の嫁さんが始めてうちに来た頃、弟と私の会話は判らないと言っていた。私たち兄弟は敢えて柏崎弁を楽しんでいるのである。明治生まれの祖父祖母に仕込まれたおかげだと感謝している。

九州と東北に友人が多いのだが、彼の地に行くと同じ日本とは思えないことが多い。

青森の友人に会いに行くとき、秋田市内で少し遊んで、国道に出られなくなりSSで道を尋ねたことがある。その頃の私と大して年は違わない二十歳代の店員だった。言葉に関しては耳が良いと思っていた私の自身はものの見事に崩れ去った。話の半分がわからなかったのだ。山形では会話ができていたのに!

青森ではもっと深刻だった。友人が友人同士で話し始めると、その会話の殆ど全部が理解できないのだ。野辺地の彼女と結婚した友人が、嫁さんの実家で一週間外国旅行の気分を味わったというのが理解できた。

日本の端っこで道を聞く愚を、これ以降冒していない。九州でも四国でも道路地図をたよりにしたのだ。今ならカーナビでもあろうが、二十余年以前のことである。

標準語の必要性は軍隊の指揮命令のためだと聞いたことがあるが、当然だろう。

日本固有の偽漢文が公文書書式になった事は大変なことなのだろう。文書がどの時代どの地域で書かれたものでも、今の今まで(私など何とかだが)読めるのである。この辺りの教育をもっとやるべきだろう。

(陸)