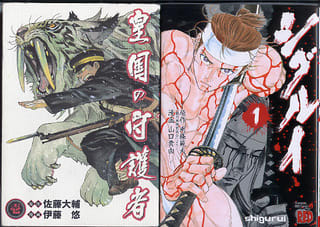

前の仕事場の同僚だったYさんに借りた漫画を1週間ゆっくりと読みました。

原作つきとはいえそれをここまでおもしろい漫画にする力量に感服です。

"シグルイ"は残酷表現が隠すことなく描かれていますが人間がみんな本気なので意味のある残酷表現に映ります。

"皇国~"はYさんもいっていたのですが"キャラの死に方がかっこいい"です。日露戦争ファンタジー的な漫画ですが戦争がリアルに描かれています。それぞれの人間たちの生き方にも深みを感じます。

どちらの漫画も死が身近にある世界観、自分の生きている環境がどれだけ恵まれているか再確認させられました。

皇国~は4巻まで読んだのでまだ先がよめず歯がゆいですが、シグルイは2巻までしか借りていないので先を読むのが楽しみです。

奇跡的に仕事場から近いところにYさんが住んでいるので仕事終わりに返すついでにそれ以降を借りよう。

(シグルイ - Wikipediaより)

『シグルイ』は、南條範夫原作・山口貴由作の時代劇漫画である。秋田書店の月刊漫画雑誌「チャンピオンRED」に、2003年8月号より連載されている。単行本はチャンピオンREDコミックスより刊行。

題名の「シグルイ」は、武士道を体現したと言われる書物『葉隠』の一節、

「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの。」

(武士道は死に狂いである。一人を殺すのに数十人がかりでかなわないこともある。)

に由来する。

2007年7月よりアニメ化され、WOWOWスクランブル枠で放送される予定である。(R-15指定)

原作

本作は、南條範夫の時代小説『駿河城御前試合』の第一話「無明逆流れ」を原作としているが、山口貴由による奔放な脚色がなされており(一例:岩本虎眼が曖昧な状態に陥る)、ほとんど別物に近い作品となっている。南條の『駿河城御前試合』は、駿河大納言・徳川忠長の御前で催された十一番勝負を描いた連作短編であり、1963年には「無明逆流れ」が『対決』の題名で映画化された(作品情報 対決(1963))。

原作小説の漫画版は、平田弘史が1966年に小説のエピソードを抜粋した『駿府凄絶大仕合』(芸文コミックス、後にレジェンドコミックシリーズより復刊)を手がけている。ただし平田版では「無明逆流れ」の話は収録されていない。「無明逆流れ」の漫画版としては、『シグルイ』以外にも、平田の弟である臣新蔵(現とみ新蔵)が、南條範夫原作の「戦国無惨伝シリーズ」の中で漫画化している。

なお、原作『駿河城御前試合』は長く絶版となっており、古書市場では数千円から一万円のプレミア価格がついていたが、『シグルイ』の発表後、復刊ドットコムでの復刊リクエスト投票が成って、2005年10月6日に徳間文庫から復刊された。表紙絵は『シグルイ』作中の見開き画から採られている。

注意 : 以降に、作品の結末など核心部分が記述されています。

梗概

寛永6年9月24日、駿河大納言・徳川忠長の一意により、駿府城内で御前試合の十一番勝負が行われた。通常、御前試合は、無益に剣士の生命を失わせないために、慣例として木剣にて行うこととなっているが、周囲の諌めにも拘らず、今回の御前試合は真剣を用いる事が決定され、二十二名の達人らによる凄惨な殺し合いが幕を開ける。

御前試合当日、左腕を缺損している隻腕の剣士・藤木源之助の前に現れた相手は、両目が真横一文字に切り裂かれた盲目・跛足の剣士、伊良子清玄であった。対峙する隻腕と盲目の剣士。まともな試合ができるかどうかすら危ぶむ周囲の心配をよそに、伊良子は奇妙な構えを取る。刀を杖のように地面に突き刺して足の指で挟みこみ、体を横に大きくのけ反らせるように捻って、通常とは逆の剣の構え方をした。伊良子必殺の「無明逆流れ」の構えである。

両剣士には浅からぬ因縁があった。ここで物語は七年前の過去にさかのぼる。

「濃尾無双」と謳われる剣の達人・岩本虎眼が、掛川に開いた虎眼流の道場があった。ある夏の日、藤木源之助が修行するこの道場に、涼やかな美剣士伊良子清玄が道場破りとして訪れる。伊良子はまず相手を務めた藤木を「骨子術」指絡みによって破るが、次に相対した師範の牛股権左衛門の「かじき」と呼ばれる長大な木刀を用いた恐るべき速度を誇る剣術の前に追い詰められ、降参するとともに虎眼への弟子入りを希望する。

そして引き立てられた伊良子の前に現れた白髪の老人。その老人こそ虎眼流の創始者である岩本虎眼であった。目の前の人間の名前すら分からぬ曖昧な様子を見せた虎眼であったが、一度太刀を手にするや、伊良子の額に貼り付けられた小豆一粒を髪の毛一本の狂いもなく両断して見せ、伊良子の入門を許可する。涎小豆の儀式である。これ以降、牛股・藤木・伊良子ら三人の弟子は虎眼流の「一虎双龍」と呼ばれることになる。

一年後、瞬く間に腕を上げた伊良子は道場随一の使い手となり、かつて道場の後継者と目された藤木を押しのけて虎眼流の後継者と噂されるようになった。虎眼には娘・三重が一人いるのみで、いずれ婿を取らせて虎眼流を継がせねばならなかったからである。又、三重自身も伊良子に恋焦がれていた。二人のうちより強い男に跡目を、と考える虎眼は藤木と伊良子にかつて自身に因縁のあった仇敵・舟木道場の跡取り息子である兵馬・数馬の兄弟を討ち取るよう命じる。為し遂げた方を三重の婿として迎えるというのである。兵馬・数馬を闇討ちする藤木と伊良子。藤木は虎眼流中目録の奥義「流れ」を用いて兵馬を討ち、伊良子も、兵馬が討たれたことで異変が生じた数馬を討つ。

新年を間近に控えた年の瀬、虎眼はついに三重の婿を決定する。婿として選ばれたのは藤木の見せた「流れ」すら身につけ、さらに腕を上げた伊良子であった。三重と虎眼流を足がかりに、更に高い地位と名声を得ようと野心を燃やす伊良子。だが、伊良子と自らの情婦であるいくとの不義密通に虎眼が気づいたのはそのすぐ後のことであった。

大晦日、虎眼流の奥義を授けるとの呼び出しに応じた伊良子を待ち受けていたのは、虎眼とその門下生による「仕置き」であった。打ち据えられ、薬を飲まされ、竹光を持たされた伊良子は虎眼と相対し、虎眼流奥義「星流れ」によって両目を潰され、いくとともに掛川から姿を消す。

三年後。牛股と藤木を中心として隆盛を極めていた虎眼流であったが、ある日、高弟である近藤涼之介が闇討ちされ、道場に首を晒されるという事件が発生する。死体は頭部を正中線で割られていた。藤木や牛股の他、宗像進八郎、山崎九郎右衛門、丸子彦兵衛、興津三十郎といった他の虎眼流高弟たちは犯人の捜索を開始するが、その中でさらに宗像、山崎、丸子も同じ手口で殺害される。死体に添えられていた品から犯人がかつての「仕置き」に関係する者と推測した藤木は、興津三十郎が時の権力者であった賎機検校に高弟たちの情報を売っていたことを突き止め、興津を討ち取る。だがその日の午後、虎眼流の面々は当の賎機検校から屋敷への招きを受けた。

招きに応じた虎眼や藤木たちは、賎機検校の屋敷にて、以西把爾亜剣術を操る怪剣士夕雲との立会いを余儀なくされるが、虎眼は夕雲をいとも容易く打ち破る。だがそこで虎眼や藤木たちが見たものは、検校の庇護の下で虎眼流への復讐に燃える伊良子といくの姿であった。

数日後、伊良子の策により分断された虎眼流の面々は、それぞれに刺客の襲撃を受ける。藤木と牛股は刺客を返り討ちにするが、牛股は毒に倒れ、虎眼は「星流れ」を超える秘剣「無明逆流れ」を盲目の中で編み出した伊良子と直接相対することとなる。

『皇国の守護者』(こうこくのしゅごしゃ、IMPERIAL GUARDS )は佐藤大輔によって書かれた、架空世界を舞台とする戦記小説である。現在9巻。また伊藤悠によって漫画化されている。

概要

人と龍が共存する世界で、小さいながらも貿易によって繁栄していた<皇国>と海の彼方から侵略してきた<帝国>との戦争、それをきっかけとして激化する<皇国>内部の権力闘争を描く。

多くの佐藤大輔作品と同様にプロローグは本編の数十年後の場面であるが、その頃には<帝国>との戦争は過去のものとなり、主人公の新城も一部の者以外からは忘れられ始めているらしい。

キャラクター

階級などは基本的に初登場時のものを記す。

<皇国>

新城直衛(しんじょう なおえ)

背丈はさほど高くも無く、正直なところ凶相に近い容貌の持ち主である本作の主人公。幼くして東洲内乱で村を焼かれて孤児となり、軍務中であった駒城親子に拾われて駒城家の育預(はぐくみ、相続権を持たない養子のようなもの)として育てられる。15歳で新しく新城の姓を与えられると同時に特志幼年学校へ入学。卒業後、銃兵隊に配属されるも、隊に馴染めず、それを見た義兄の計らいにより新設の陸軍剣虎兵学校へ愛猫の千早を伴い教官として赴任。その後、<陸軍独立捜索剣虎兵第11大隊第2中隊>へ配属される。<帝国>軍来寇時は陸軍中尉。北領での戦功により少佐まで昇進(同時に水軍名誉少佐も任官)し、その後陸軍から近衛総軍に転属。<近衛衆兵独立鉄虎第501大隊>指揮官を経験した後に<近衛嚮導聯隊>を任される。虎城防衛戦後、中佐へ昇進。

<帝国>軍からは「猛獣使い」と恐れられ、<皇国>衆民からは英雄視され、駒城以外の将家からは自分達の既得権益を脅かす存在として警戒される。性格はかなりの難物で、鷹揚にして小人物、偽善にして為善、図太く見えるが本質的にはかなりの臆病者…等と、非常に屈折した面を持つ。また、性行為の際に相手の首を絞めたがるという極端な性癖あり。その複雑怪奇きわまる人間性から他人から嫌われる事も多いが、「将校(職業軍人)は死を覚悟するのは当り前だが、兵はできるだけ死なすべきではない」という理念により、特に兵からの信頼は厚い。1巻で義姉の身体に触れたのは幼い頃だけとの記述があるが、後の巻でそれと矛盾する内容の記述が出てくる。

大協約世界

天体

一つの恒陽を巡る遊星であるが、星としての個有名はない。一年は397日 = 13ヶ月、一日は26刻(1刻 = 10尺 = 100寸 = 1000点)。衛星はなく、代わりに光帯と呼ばれる環がある。<皇国>の天象・季節変化はほぼ日本に相当する。不自然なほど正円に近い地形が多く、中には星が落ちた跡だと伝えられている場所もある。

生物

知性を持つ生物は人間と天龍の二種、ただし天龍の大部分は<皇国>に棲息している。同様に人間の亜種である両性具有者も<皇国>にしかいないと思われる。 動物は地球に現存する種の他、剣牙虎(サーベルタイガー)、翼龍、水龍が確認されている。ただし桜の花弁が六枚あるなど、名前は同じだが地球の物とやや異なる可能性もある。

大協約<グラン・コード>

2000年ほど前、人と龍の間で結ばれた協約。互いに危害を加えない事(龍が人と契約を結び、軍に加わった場合を除く)、傷ついた場合は助け合う事を定めており、違反した場合は死罪となる。現在では人同士の戦争に関する取り決め(青旗を掲げた者への攻撃禁止や、俘虜の待遇など)も含まれる。

主要国の歴史

<皇国>

東海洋と皇海の間に浮かぶ東海列洲を支配する島国。初代皇主明英帝以来500年余りの歴史を持つ。皇主の権威が低下した後は諸将家による群雄割拠の状態が長く続いたが、30年余り前に有力な五つの将家(安東、西原、駒城、守原、宮野木)が皇主を戴く形で再統一された。五将家は現在でも<皇国>執政府の実権を握っているが、商業の発達によって力をつけた衆民の政治参加も始まっている。

<帝国>

<皇国>より北にあるツァルラント大陸の大半を支配する大国。1000年近い歴史を持ち、何度かの王朝交代を経て拡大してきた。東方辺境領には副帝が置かれている。紋章は三ツ首龍。<皇国>に対する貿易赤字が元で東方辺境領を中心に経済的・政治的混乱が広がりつつあり、それを解消するために<皇国>侵攻が決せられた。

アスローン諸王国

ツァルラント大陸西南のアスローン大半島を支配する国家群。諸王国のうち最強国の王が大王として統治にあたる。酒や衣服を輸出している。

南冥民族国家群

ツァルラント大陸の西南端と接する冥州大陸を支配する国。かつては磐、現在は凱と自称している。

科学技術

熱水機関(蒸気機関)が発明されてから約20年。<皇国>では水素(?)によって浮き、翼龍に牽引されて進む飛船が発明されたが、見世物として利用されるにとどまっている。

軍事

基本的には18世紀末~19世紀初頭のヨーロッパに相当する。銃兵の主力武器は前装式の燧石銃(マスケットまたはカービン)であり、施条銃(ライフル)はまだ一部の部隊にしか配備されていない。火砲は駐退復座機を備えていない。<皇国><帝国>とも翼龍に騎乗する龍兵を保有しているが、大規模に用いられた例は少ない。軍艦は大部分が帆走のみで航行する。

<大協約>により2000人以上の人口を有し、かつ軍事施設や駐留部隊のない市邑への攻撃や略奪は禁止されている。

<皇国>軍は大きく陸軍(20万名)・近衛(1万5千名)・水軍(40隻+徴用船舶)からなる。陸軍は五将家がそれぞれの領地で編制した軍の集合体であり、各将家の当主が指揮権を持つ。近衛および水軍は執政府直属とされているが、近衛禁士隊や水軍東海洋艦隊の首脳部は将家出身者に占められている。陸軍において少将以上の希望者には両性具有者が個人副官として配属され、多くの場合は直属上官の愛人として扱われる。なお、新城は近衛少佐の時点で冴香を与えられたが、これは例外と思われる。

<皇国>のみが保有する剣虎兵は飼い慣らした剣牙虎を用いるものであり、一種の実験部隊として三兵編成(諸兵科聯合)がとられている(虎を恐れない軍馬が少ない事も関係している)。水軍は龍巣巡洋艦(ドラゴンクルーザー)を保有し、さらに龍巣母艦(ネスト・キャリアー)を建造中である。

<帝国>軍は総兵力400万名、うち東方辺境領軍87万名。対<皇国>戦用に編成された東方辺境鎮定軍は当初20万名、海軍のうちヴァランティ(東方)辺境艦隊のみで<皇国>水軍を凌駕する。

導術

テレパシーのような物で、天龍は生来の能力として持っているが、人間は生まれつきの素養がある者が訓練を受け、額に銀色の金属盤を埋め込まなければ使えない。<皇国>では通信・索敵の他、商取引の情報通信等ごく日常的に用いられているが<帝国>では宗教的理由から禁忌とされており、素質のある血筋は政教的理由から絶滅状態にある。導術の使いすぎなどで疲労すると銀盤が変色し、効率が低下する。その状態で更に導術を使い続けると、最悪の場合は死に至る。

漫画版

ウルトラジャンプ(集英社)2004年7月号より連載(漫画:伊藤悠)、2005年度(平成17年度:第9回)文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推奨作品。

原作つきとはいえそれをここまでおもしろい漫画にする力量に感服です。

"シグルイ"は残酷表現が隠すことなく描かれていますが人間がみんな本気なので意味のある残酷表現に映ります。

"皇国~"はYさんもいっていたのですが"キャラの死に方がかっこいい"です。日露戦争ファンタジー的な漫画ですが戦争がリアルに描かれています。それぞれの人間たちの生き方にも深みを感じます。

どちらの漫画も死が身近にある世界観、自分の生きている環境がどれだけ恵まれているか再確認させられました。

皇国~は4巻まで読んだのでまだ先がよめず歯がゆいですが、シグルイは2巻までしか借りていないので先を読むのが楽しみです。

奇跡的に仕事場から近いところにYさんが住んでいるので仕事終わりに返すついでにそれ以降を借りよう。

(シグルイ - Wikipediaより)

『シグルイ』は、南條範夫原作・山口貴由作の時代劇漫画である。秋田書店の月刊漫画雑誌「チャンピオンRED」に、2003年8月号より連載されている。単行本はチャンピオンREDコミックスより刊行。

題名の「シグルイ」は、武士道を体現したと言われる書物『葉隠』の一節、

「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの。」

(武士道は死に狂いである。一人を殺すのに数十人がかりでかなわないこともある。)

に由来する。

2007年7月よりアニメ化され、WOWOWスクランブル枠で放送される予定である。(R-15指定)

原作

本作は、南條範夫の時代小説『駿河城御前試合』の第一話「無明逆流れ」を原作としているが、山口貴由による奔放な脚色がなされており(一例:岩本虎眼が曖昧な状態に陥る)、ほとんど別物に近い作品となっている。南條の『駿河城御前試合』は、駿河大納言・徳川忠長の御前で催された十一番勝負を描いた連作短編であり、1963年には「無明逆流れ」が『対決』の題名で映画化された(作品情報 対決(1963))。

原作小説の漫画版は、平田弘史が1966年に小説のエピソードを抜粋した『駿府凄絶大仕合』(芸文コミックス、後にレジェンドコミックシリーズより復刊)を手がけている。ただし平田版では「無明逆流れ」の話は収録されていない。「無明逆流れ」の漫画版としては、『シグルイ』以外にも、平田の弟である臣新蔵(現とみ新蔵)が、南條範夫原作の「戦国無惨伝シリーズ」の中で漫画化している。

なお、原作『駿河城御前試合』は長く絶版となっており、古書市場では数千円から一万円のプレミア価格がついていたが、『シグルイ』の発表後、復刊ドットコムでの復刊リクエスト投票が成って、2005年10月6日に徳間文庫から復刊された。表紙絵は『シグルイ』作中の見開き画から採られている。

注意 : 以降に、作品の結末など核心部分が記述されています。

梗概

寛永6年9月24日、駿河大納言・徳川忠長の一意により、駿府城内で御前試合の十一番勝負が行われた。通常、御前試合は、無益に剣士の生命を失わせないために、慣例として木剣にて行うこととなっているが、周囲の諌めにも拘らず、今回の御前試合は真剣を用いる事が決定され、二十二名の達人らによる凄惨な殺し合いが幕を開ける。

御前試合当日、左腕を缺損している隻腕の剣士・藤木源之助の前に現れた相手は、両目が真横一文字に切り裂かれた盲目・跛足の剣士、伊良子清玄であった。対峙する隻腕と盲目の剣士。まともな試合ができるかどうかすら危ぶむ周囲の心配をよそに、伊良子は奇妙な構えを取る。刀を杖のように地面に突き刺して足の指で挟みこみ、体を横に大きくのけ反らせるように捻って、通常とは逆の剣の構え方をした。伊良子必殺の「無明逆流れ」の構えである。

両剣士には浅からぬ因縁があった。ここで物語は七年前の過去にさかのぼる。

「濃尾無双」と謳われる剣の達人・岩本虎眼が、掛川に開いた虎眼流の道場があった。ある夏の日、藤木源之助が修行するこの道場に、涼やかな美剣士伊良子清玄が道場破りとして訪れる。伊良子はまず相手を務めた藤木を「骨子術」指絡みによって破るが、次に相対した師範の牛股権左衛門の「かじき」と呼ばれる長大な木刀を用いた恐るべき速度を誇る剣術の前に追い詰められ、降参するとともに虎眼への弟子入りを希望する。

そして引き立てられた伊良子の前に現れた白髪の老人。その老人こそ虎眼流の創始者である岩本虎眼であった。目の前の人間の名前すら分からぬ曖昧な様子を見せた虎眼であったが、一度太刀を手にするや、伊良子の額に貼り付けられた小豆一粒を髪の毛一本の狂いもなく両断して見せ、伊良子の入門を許可する。涎小豆の儀式である。これ以降、牛股・藤木・伊良子ら三人の弟子は虎眼流の「一虎双龍」と呼ばれることになる。

一年後、瞬く間に腕を上げた伊良子は道場随一の使い手となり、かつて道場の後継者と目された藤木を押しのけて虎眼流の後継者と噂されるようになった。虎眼には娘・三重が一人いるのみで、いずれ婿を取らせて虎眼流を継がせねばならなかったからである。又、三重自身も伊良子に恋焦がれていた。二人のうちより強い男に跡目を、と考える虎眼は藤木と伊良子にかつて自身に因縁のあった仇敵・舟木道場の跡取り息子である兵馬・数馬の兄弟を討ち取るよう命じる。為し遂げた方を三重の婿として迎えるというのである。兵馬・数馬を闇討ちする藤木と伊良子。藤木は虎眼流中目録の奥義「流れ」を用いて兵馬を討ち、伊良子も、兵馬が討たれたことで異変が生じた数馬を討つ。

新年を間近に控えた年の瀬、虎眼はついに三重の婿を決定する。婿として選ばれたのは藤木の見せた「流れ」すら身につけ、さらに腕を上げた伊良子であった。三重と虎眼流を足がかりに、更に高い地位と名声を得ようと野心を燃やす伊良子。だが、伊良子と自らの情婦であるいくとの不義密通に虎眼が気づいたのはそのすぐ後のことであった。

大晦日、虎眼流の奥義を授けるとの呼び出しに応じた伊良子を待ち受けていたのは、虎眼とその門下生による「仕置き」であった。打ち据えられ、薬を飲まされ、竹光を持たされた伊良子は虎眼と相対し、虎眼流奥義「星流れ」によって両目を潰され、いくとともに掛川から姿を消す。

三年後。牛股と藤木を中心として隆盛を極めていた虎眼流であったが、ある日、高弟である近藤涼之介が闇討ちされ、道場に首を晒されるという事件が発生する。死体は頭部を正中線で割られていた。藤木や牛股の他、宗像進八郎、山崎九郎右衛門、丸子彦兵衛、興津三十郎といった他の虎眼流高弟たちは犯人の捜索を開始するが、その中でさらに宗像、山崎、丸子も同じ手口で殺害される。死体に添えられていた品から犯人がかつての「仕置き」に関係する者と推測した藤木は、興津三十郎が時の権力者であった賎機検校に高弟たちの情報を売っていたことを突き止め、興津を討ち取る。だがその日の午後、虎眼流の面々は当の賎機検校から屋敷への招きを受けた。

招きに応じた虎眼や藤木たちは、賎機検校の屋敷にて、以西把爾亜剣術を操る怪剣士夕雲との立会いを余儀なくされるが、虎眼は夕雲をいとも容易く打ち破る。だがそこで虎眼や藤木たちが見たものは、検校の庇護の下で虎眼流への復讐に燃える伊良子といくの姿であった。

数日後、伊良子の策により分断された虎眼流の面々は、それぞれに刺客の襲撃を受ける。藤木と牛股は刺客を返り討ちにするが、牛股は毒に倒れ、虎眼は「星流れ」を超える秘剣「無明逆流れ」を盲目の中で編み出した伊良子と直接相対することとなる。

『皇国の守護者』(こうこくのしゅごしゃ、IMPERIAL GUARDS )は佐藤大輔によって書かれた、架空世界を舞台とする戦記小説である。現在9巻。また伊藤悠によって漫画化されている。

概要

人と龍が共存する世界で、小さいながらも貿易によって繁栄していた<皇国>と海の彼方から侵略してきた<帝国>との戦争、それをきっかけとして激化する<皇国>内部の権力闘争を描く。

多くの佐藤大輔作品と同様にプロローグは本編の数十年後の場面であるが、その頃には<帝国>との戦争は過去のものとなり、主人公の新城も一部の者以外からは忘れられ始めているらしい。

キャラクター

階級などは基本的に初登場時のものを記す。

<皇国>

新城直衛(しんじょう なおえ)

背丈はさほど高くも無く、正直なところ凶相に近い容貌の持ち主である本作の主人公。幼くして東洲内乱で村を焼かれて孤児となり、軍務中であった駒城親子に拾われて駒城家の育預(はぐくみ、相続権を持たない養子のようなもの)として育てられる。15歳で新しく新城の姓を与えられると同時に特志幼年学校へ入学。卒業後、銃兵隊に配属されるも、隊に馴染めず、それを見た義兄の計らいにより新設の陸軍剣虎兵学校へ愛猫の千早を伴い教官として赴任。その後、<陸軍独立捜索剣虎兵第11大隊第2中隊>へ配属される。<帝国>軍来寇時は陸軍中尉。北領での戦功により少佐まで昇進(同時に水軍名誉少佐も任官)し、その後陸軍から近衛総軍に転属。<近衛衆兵独立鉄虎第501大隊>指揮官を経験した後に<近衛嚮導聯隊>を任される。虎城防衛戦後、中佐へ昇進。

<帝国>軍からは「猛獣使い」と恐れられ、<皇国>衆民からは英雄視され、駒城以外の将家からは自分達の既得権益を脅かす存在として警戒される。性格はかなりの難物で、鷹揚にして小人物、偽善にして為善、図太く見えるが本質的にはかなりの臆病者…等と、非常に屈折した面を持つ。また、性行為の際に相手の首を絞めたがるという極端な性癖あり。その複雑怪奇きわまる人間性から他人から嫌われる事も多いが、「将校(職業軍人)は死を覚悟するのは当り前だが、兵はできるだけ死なすべきではない」という理念により、特に兵からの信頼は厚い。1巻で義姉の身体に触れたのは幼い頃だけとの記述があるが、後の巻でそれと矛盾する内容の記述が出てくる。

大協約世界

天体

一つの恒陽を巡る遊星であるが、星としての個有名はない。一年は397日 = 13ヶ月、一日は26刻(1刻 = 10尺 = 100寸 = 1000点)。衛星はなく、代わりに光帯と呼ばれる環がある。<皇国>の天象・季節変化はほぼ日本に相当する。不自然なほど正円に近い地形が多く、中には星が落ちた跡だと伝えられている場所もある。

生物

知性を持つ生物は人間と天龍の二種、ただし天龍の大部分は<皇国>に棲息している。同様に人間の亜種である両性具有者も<皇国>にしかいないと思われる。 動物は地球に現存する種の他、剣牙虎(サーベルタイガー)、翼龍、水龍が確認されている。ただし桜の花弁が六枚あるなど、名前は同じだが地球の物とやや異なる可能性もある。

大協約<グラン・コード>

2000年ほど前、人と龍の間で結ばれた協約。互いに危害を加えない事(龍が人と契約を結び、軍に加わった場合を除く)、傷ついた場合は助け合う事を定めており、違反した場合は死罪となる。現在では人同士の戦争に関する取り決め(青旗を掲げた者への攻撃禁止や、俘虜の待遇など)も含まれる。

主要国の歴史

<皇国>

東海洋と皇海の間に浮かぶ東海列洲を支配する島国。初代皇主明英帝以来500年余りの歴史を持つ。皇主の権威が低下した後は諸将家による群雄割拠の状態が長く続いたが、30年余り前に有力な五つの将家(安東、西原、駒城、守原、宮野木)が皇主を戴く形で再統一された。五将家は現在でも<皇国>執政府の実権を握っているが、商業の発達によって力をつけた衆民の政治参加も始まっている。

<帝国>

<皇国>より北にあるツァルラント大陸の大半を支配する大国。1000年近い歴史を持ち、何度かの王朝交代を経て拡大してきた。東方辺境領には副帝が置かれている。紋章は三ツ首龍。<皇国>に対する貿易赤字が元で東方辺境領を中心に経済的・政治的混乱が広がりつつあり、それを解消するために<皇国>侵攻が決せられた。

アスローン諸王国

ツァルラント大陸西南のアスローン大半島を支配する国家群。諸王国のうち最強国の王が大王として統治にあたる。酒や衣服を輸出している。

南冥民族国家群

ツァルラント大陸の西南端と接する冥州大陸を支配する国。かつては磐、現在は凱と自称している。

科学技術

熱水機関(蒸気機関)が発明されてから約20年。<皇国>では水素(?)によって浮き、翼龍に牽引されて進む飛船が発明されたが、見世物として利用されるにとどまっている。

軍事

基本的には18世紀末~19世紀初頭のヨーロッパに相当する。銃兵の主力武器は前装式の燧石銃(マスケットまたはカービン)であり、施条銃(ライフル)はまだ一部の部隊にしか配備されていない。火砲は駐退復座機を備えていない。<皇国><帝国>とも翼龍に騎乗する龍兵を保有しているが、大規模に用いられた例は少ない。軍艦は大部分が帆走のみで航行する。

<大協約>により2000人以上の人口を有し、かつ軍事施設や駐留部隊のない市邑への攻撃や略奪は禁止されている。

<皇国>軍は大きく陸軍(20万名)・近衛(1万5千名)・水軍(40隻+徴用船舶)からなる。陸軍は五将家がそれぞれの領地で編制した軍の集合体であり、各将家の当主が指揮権を持つ。近衛および水軍は執政府直属とされているが、近衛禁士隊や水軍東海洋艦隊の首脳部は将家出身者に占められている。陸軍において少将以上の希望者には両性具有者が個人副官として配属され、多くの場合は直属上官の愛人として扱われる。なお、新城は近衛少佐の時点で冴香を与えられたが、これは例外と思われる。

<皇国>のみが保有する剣虎兵は飼い慣らした剣牙虎を用いるものであり、一種の実験部隊として三兵編成(諸兵科聯合)がとられている(虎を恐れない軍馬が少ない事も関係している)。水軍は龍巣巡洋艦(ドラゴンクルーザー)を保有し、さらに龍巣母艦(ネスト・キャリアー)を建造中である。

<帝国>軍は総兵力400万名、うち東方辺境領軍87万名。対<皇国>戦用に編成された東方辺境鎮定軍は当初20万名、海軍のうちヴァランティ(東方)辺境艦隊のみで<皇国>水軍を凌駕する。

導術

テレパシーのような物で、天龍は生来の能力として持っているが、人間は生まれつきの素養がある者が訓練を受け、額に銀色の金属盤を埋め込まなければ使えない。<皇国>では通信・索敵の他、商取引の情報通信等ごく日常的に用いられているが<帝国>では宗教的理由から禁忌とされており、素質のある血筋は政教的理由から絶滅状態にある。導術の使いすぎなどで疲労すると銀盤が変色し、効率が低下する。その状態で更に導術を使い続けると、最悪の場合は死に至る。

漫画版

ウルトラジャンプ(集英社)2004年7月号より連載(漫画:伊藤悠)、2005年度(平成17年度:第9回)文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推奨作品。