「Dr Oの生活記録」より架線柱データの膨張が起こった為、移動中。画像等は移動完了するまで「Dr Oの生活記録」の画像リンクをソースに貼って対応予定。(画像は後日修正し再Up予定)

現在分かってる限りの近鉄の架線柱の送電線にある碍子(がいし)装置の種類を記入

※ご注意:この記述は私が個人的に本やネット等で調べたことやら、自分が観察してきた内容を自分なりに解釈して記載した覚え書きです。

当方専門家では全くございませんので、記述内容が間違っている可能性がありますので、架線柱好きなヤツの戯言ぐらいでご覧いただければと…。

m(--;)m

▲1.碍子装置部品類

▲1-1.碍子へ

▲1-1-1.懸垂碍子へ

▲1-1-2.長幹碍子へ

▲1-1-3.LP碍子へ

▲1-2.アークホーン、アークリングへ

▲1-3.クランプへ

▲2.碍子装置の種類へ

▲2-1.懸垂碍子装置へ

▲2-1-1.長幹V吊りサスペンション型(V字吊り懸垂碍子装置)へ

▲2-1-2.I字吊り懸垂碍子装置へ

▲2-1-3.II字吊り懸垂碍子装置へ

▲2-1-4.二連懸垂碍子装置へ

▲2-2.耐張碍子装置へ

▲2-2-1.二連耐張碍子装置へ

▲2-2-2.一連耐張碍子装置へ

▲2-3.LP碍子装置へ

▲2-3-1.1本支持へ

▲2-3-2.2本支持へ

▲2-3-3.3本支持へ

▲3.参考文献へ

▲4.リンクへ

1.碍子装置部品類

1-1.碍子(がいし)

電気が支持物に流れるのを防ぐための電線を吊っている部品。

磁器でできているが、ガラスや樹脂系の素材でできたものもあるらしい。

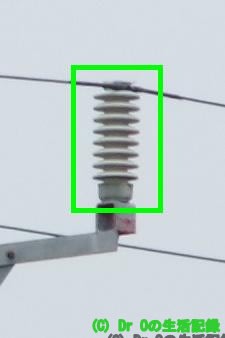

1-1-1.懸垂碍子

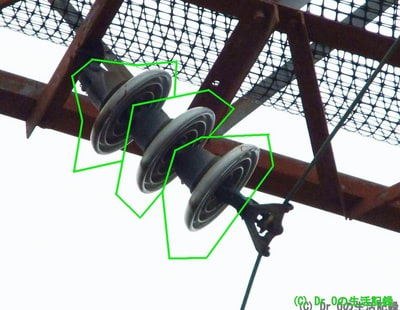

(写真:懸垂碍子3個付いたI字吊り懸垂碍子装置)

コマみたいな形をした碍子。配電線や饋電線にも大きさが小さいものが使われていたりする。(饋電線は直流なので直流碍子なのかも…そんでもってコマ上の懸垂碍子と同じような形で耐張碍子装置に使われているものもあるが、アレは懸垂碍子になるんだろうか…よくわからん)

▲最初へ

1-1-2.長幹碍子

両端に連結させる金具がついた絶縁部分にひだが多数ついた碍子。ひだには雨水が伝わるのを防ぐ効果があるらしい。

(ひだの数はは電圧が高い区間では多いようだが、メーカーやらバージョンの違いとかかもしれない…。)

▲最初へ

1-1-3.LP(ラインポスト)碍子

長幹碍子と同じくひだがあり、電線を下から支持していることが多い碍子。

(たまに耐張碍子で捻架してるところで上から電線をささえてるのもある…(もしかしたらアレはLP碍子じゃないかも…))

▲最初へ

1-2.アークホーン、アークリング

(arcing horn、arcing ring(招弧角、招弧環とも))

小さい時から「あのヒゲチョロデザインの針金みたいなの部品なんやろ?」と思っていたのだが…

この部品により電線に雷が落ちたときに、この部品の間を雷の電撃をアーク放電させて支持物側(架線柱から地面)へ逃すことで、雷の高電圧による電線や碍子の破損を防ぐことができるらしい。

前記のとおり形状が色々あるんだが、まっすぐのヤツがアークホーンで丸っこくなってるのがアークリングらしい。

▲最初へ

1-3.クランプ

電線を固定している金具。懸垂碍子装置と耐張碍子装置で形が違うようだ。

1-3-1.懸垂クランプ

1-3-2.耐張クランプ

▲最初へ

2.碍子装置の種類

2-1.懸垂碍子装置系

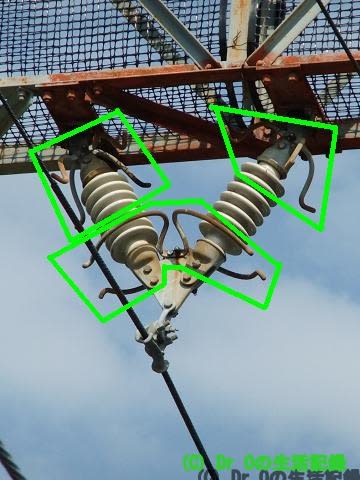

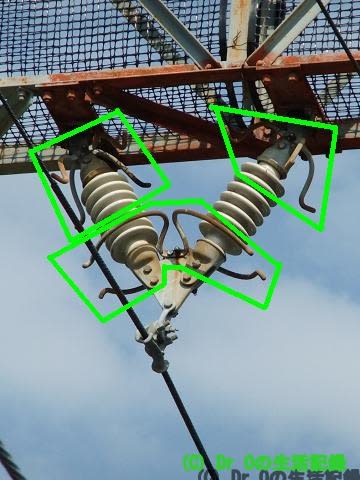

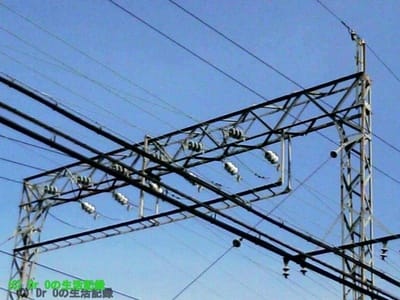

2-1-1.長幹V吊りサスペンション型(V字吊り懸垂碍子装置)

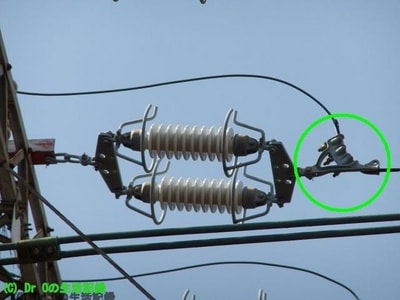

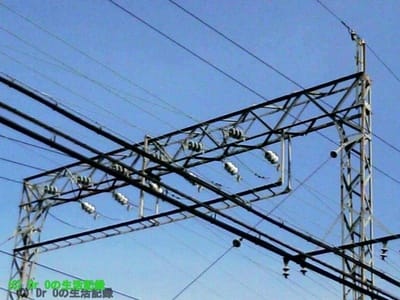

送電線がある区間でよく見る長幹碍子2本を組み合わせた懸垂碍子装置。

アークホーン、アークリングの種類の違いで外見が多少異なる。

部品は取替がされており、おそらく、ここに写した形状の碍子装置も将来においては、装置の技術進歩により、いろいろと形状が変化するのかもしれない。

この長幹V吊りサスペンション型が使われている区間では門型鉄塔とH型鉄塔が交互に配置されている所が多い。当ブログにコメントしていただいた部外者様によると、V吊りは風で横に振られないそうで、その関係かも…(他の送電線に使われている碍子装置より長い距離を支えられるのかも?)

○昔からよく見たタイプ。

南大阪線 上ノ太子駅(撮影日2011年5月25日)

○鉄塔側(根本側)の部品(アークリング?)が取り替えられたタイプ

奈良線 西大寺駅内(撮影日2011年5月25日)

○アークリング(ホーン?)が電線側でリボンの様になったタイプ

大阪線では全体でみるなぁ・・・

山田線 小俣駅(撮影日2011年4月29日)

奈良線 生駒駅内(撮影日2011年5月25日)

○山田線で見たタイプ

(最新型の部品なのだろうか…奈良線や京都線、大阪線の大和八木までの区間では目に入らなかったが…)

山田線 小俣駅(撮影日2011年4月29日)

▲最初へ

2-1-2.I字吊り懸垂碍子装置

近鉄の古い写真(昭和30年代等)ではたまに写ってることがある1連で送電線を吊っている懸垂碍子装置。

この碍子装置がある区間は門型鉄塔が連続して続く所が多い。このような差異は設置場所の条件によるものなのだろうか…

大阪線 河内山本-高安(撮影日2011年6月5日)

▲最初へ

2-1-3.Ⅱ字吊り懸垂碍子装置

今はなき、東花園ー八戸ノ里間で見た2連懸垂碍子装置。

大阪線 河内山本-高安(撮影日2011年6月5日)

▲最初へ

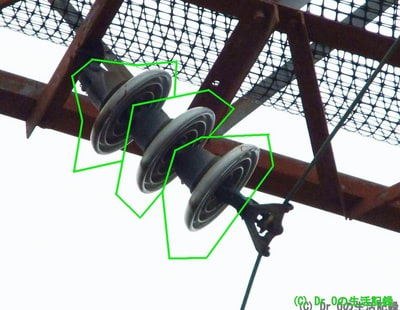

2-1-4.二連懸垂碍子装置

大阪線 大阪教育大前-関屋(撮影日2011年2月16日)

南大阪線 上ノ太子駅(撮影日2011年5月25日)

▲最初へ

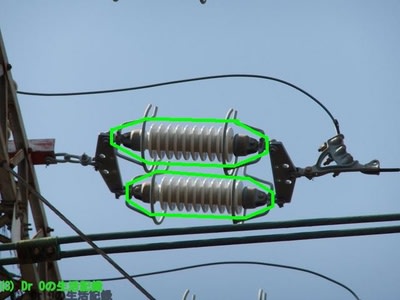

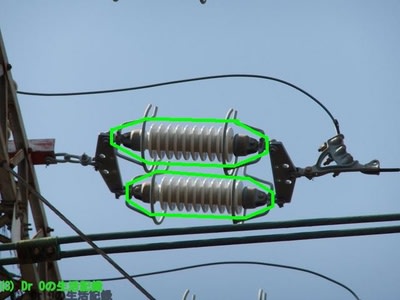

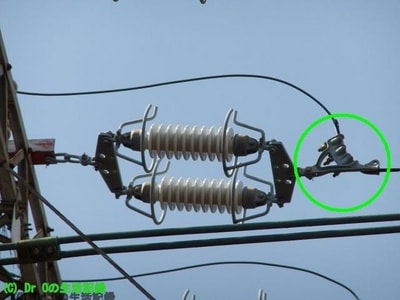

2-2.耐張碍子系

電線を引き留め支持に使用される碍子装置。

近鉄に乗って見てると二連耐張碍子装置を見ることが多いと思われ…。

2-2-1.二連耐張碍子装置

山田線 宮町駅変電所前(撮影日2011年4月29日)

京都線 高の原-平城(撮影日2011年4月5日)

耐張碍子一連3個ずつ計6個使った耐張碍子装置

大阪線 河内山本駅内(撮影日2011年6月5日)

奈良線 瓢箪山変電所(撮影日2011年6月3日)

▲最初へ

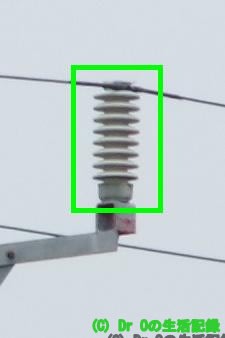

2-2-2.一連耐張碍子装置

長幹碍子を使った耐張碍子装置(手前側)

山田線 東松阪-櫛田(撮影日2011年4月30日)

耐張碍子3個使った耐張碍子装置

大阪線 弥刀駅内(撮影日2006年5月5日)

▲最初へ

2-3.LP碍子装置系

2-3-1.1本支持

山田線 斎宮(撮影日2011年4月30日)

山田線 新祝園-木津川台(撮影日2011年4月5日)

▲最初へ

2-3-2.2本支持

山田線 斎宮(撮影日2011年4月30日)

京都線 向島(撮影日2011年4月7日)

鉄塔側に土台のようなものが付いたヤツ

南大阪線 上ノ太子駅内(撮影日2011年5月25日)

▲最初へ

2-3-3.3本支持

大阪線 関屋-二上(撮影日2011年2月16日)

▲最初へ

3.参考文献

・送電線設計 相木一男 電気書院 昭和30年12月25日発行 昭和31年1月10日発行 P99-115「4 碍子の設計と絶縁設計」

4.リンク

ウィキペディアより「がいし」

当ブログ内関連?リンク

「鉄柱(架線柱)の種類 1 大体の形状」

「電線の種類・・・」

▲最初へ

トップページへ戻る

現在分かってる限りの近鉄の架線柱の送電線にある碍子(がいし)装置の種類を記入

※ご注意:この記述は私が個人的に本やネット等で調べたことやら、自分が観察してきた内容を自分なりに解釈して記載した覚え書きです。

当方専門家では全くございませんので、記述内容が間違っている可能性がありますので、架線柱好きなヤツの戯言ぐらいでご覧いただければと…。

m(--;)m

▲1.碍子装置部品類

▲1-1.碍子へ

▲1-1-1.懸垂碍子へ

▲1-1-2.長幹碍子へ

▲1-1-3.LP碍子へ

▲1-2.アークホーン、アークリングへ

▲1-3.クランプへ

▲2.碍子装置の種類へ

▲2-1.懸垂碍子装置へ

▲2-1-1.長幹V吊りサスペンション型(V字吊り懸垂碍子装置)へ

▲2-1-2.I字吊り懸垂碍子装置へ

▲2-1-3.II字吊り懸垂碍子装置へ

▲2-1-4.二連懸垂碍子装置へ

▲2-2.耐張碍子装置へ

▲2-2-1.二連耐張碍子装置へ

▲2-2-2.一連耐張碍子装置へ

▲2-3.LP碍子装置へ

▲2-3-1.1本支持へ

▲2-3-2.2本支持へ

▲2-3-3.3本支持へ

▲3.参考文献へ

▲4.リンクへ

1.碍子装置部品類

1-1.碍子(がいし)

電気が支持物に流れるのを防ぐための電線を吊っている部品。

磁器でできているが、ガラスや樹脂系の素材でできたものもあるらしい。

1-1-1.懸垂碍子

(写真:懸垂碍子3個付いたI字吊り懸垂碍子装置)

コマみたいな形をした碍子。配電線や饋電線にも大きさが小さいものが使われていたりする。(饋電線は直流なので直流碍子なのかも…そんでもってコマ上の懸垂碍子と同じような形で耐張碍子装置に使われているものもあるが、アレは懸垂碍子になるんだろうか…よくわからん)

▲最初へ

1-1-2.長幹碍子

両端に連結させる金具がついた絶縁部分にひだが多数ついた碍子。ひだには雨水が伝わるのを防ぐ効果があるらしい。

(ひだの数はは電圧が高い区間では多いようだが、メーカーやらバージョンの違いとかかもしれない…。)

▲最初へ

1-1-3.LP(ラインポスト)碍子

長幹碍子と同じくひだがあり、電線を下から支持していることが多い碍子。

(たまに耐張碍子で捻架してるところで上から電線をささえてるのもある…(もしかしたらアレはLP碍子じゃないかも…))

▲最初へ

1-2.アークホーン、アークリング

(arcing horn、arcing ring(招弧角、招弧環とも))

小さい時から「あのヒゲチョロデザインの針金みたいなの部品なんやろ?」と思っていたのだが…

この部品により電線に雷が落ちたときに、この部品の間を雷の電撃をアーク放電させて支持物側(架線柱から地面)へ逃すことで、雷の高電圧による電線や碍子の破損を防ぐことができるらしい。

前記のとおり形状が色々あるんだが、まっすぐのヤツがアークホーンで丸っこくなってるのがアークリングらしい。

▲最初へ

1-3.クランプ

電線を固定している金具。懸垂碍子装置と耐張碍子装置で形が違うようだ。

1-3-1.懸垂クランプ

1-3-2.耐張クランプ

▲最初へ

2.碍子装置の種類

2-1.懸垂碍子装置系

2-1-1.長幹V吊りサスペンション型(V字吊り懸垂碍子装置)

送電線がある区間でよく見る長幹碍子2本を組み合わせた懸垂碍子装置。

アークホーン、アークリングの種類の違いで外見が多少異なる。

部品は取替がされており、おそらく、ここに写した形状の碍子装置も将来においては、装置の技術進歩により、いろいろと形状が変化するのかもしれない。

この長幹V吊りサスペンション型が使われている区間では門型鉄塔とH型鉄塔が交互に配置されている所が多い。当ブログにコメントしていただいた部外者様によると、V吊りは風で横に振られないそうで、その関係かも…(他の送電線に使われている碍子装置より長い距離を支えられるのかも?)

○昔からよく見たタイプ。

南大阪線 上ノ太子駅(撮影日2011年5月25日)

○鉄塔側(根本側)の部品(アークリング?)が取り替えられたタイプ

奈良線 西大寺駅内(撮影日2011年5月25日)

○アークリング(ホーン?)が電線側でリボンの様になったタイプ

大阪線では全体でみるなぁ・・・

山田線 小俣駅(撮影日2011年4月29日)

奈良線 生駒駅内(撮影日2011年5月25日)

○山田線で見たタイプ

(最新型の部品なのだろうか…奈良線や京都線、大阪線の大和八木までの区間では目に入らなかったが…)

山田線 小俣駅(撮影日2011年4月29日)

▲最初へ

2-1-2.I字吊り懸垂碍子装置

近鉄の古い写真(昭和30年代等)ではたまに写ってることがある1連で送電線を吊っている懸垂碍子装置。

この碍子装置がある区間は門型鉄塔が連続して続く所が多い。このような差異は設置場所の条件によるものなのだろうか…

大阪線 河内山本-高安(撮影日2011年6月5日)

▲最初へ

2-1-3.Ⅱ字吊り懸垂碍子装置

今はなき、東花園ー八戸ノ里間で見た2連懸垂碍子装置。

大阪線 河内山本-高安(撮影日2011年6月5日)

▲最初へ

2-1-4.二連懸垂碍子装置

大阪線 大阪教育大前-関屋(撮影日2011年2月16日)

南大阪線 上ノ太子駅(撮影日2011年5月25日)

▲最初へ

2-2.耐張碍子系

電線を引き留め支持に使用される碍子装置。

近鉄に乗って見てると二連耐張碍子装置を見ることが多いと思われ…。

2-2-1.二連耐張碍子装置

山田線 宮町駅変電所前(撮影日2011年4月29日)

京都線 高の原-平城(撮影日2011年4月5日)

耐張碍子一連3個ずつ計6個使った耐張碍子装置

大阪線 河内山本駅内(撮影日2011年6月5日)

奈良線 瓢箪山変電所(撮影日2011年6月3日)

▲最初へ

2-2-2.一連耐張碍子装置

長幹碍子を使った耐張碍子装置(手前側)

山田線 東松阪-櫛田(撮影日2011年4月30日)

耐張碍子3個使った耐張碍子装置

大阪線 弥刀駅内(撮影日2006年5月5日)

▲最初へ

2-3.LP碍子装置系

2-3-1.1本支持

山田線 斎宮(撮影日2011年4月30日)

山田線 新祝園-木津川台(撮影日2011年4月5日)

▲最初へ

2-3-2.2本支持

山田線 斎宮(撮影日2011年4月30日)

京都線 向島(撮影日2011年4月7日)

鉄塔側に土台のようなものが付いたヤツ

南大阪線 上ノ太子駅内(撮影日2011年5月25日)

▲最初へ

2-3-3.3本支持

大阪線 関屋-二上(撮影日2011年2月16日)

▲最初へ

3.参考文献

・送電線設計 相木一男 電気書院 昭和30年12月25日発行 昭和31年1月10日発行 P99-115「4 碍子の設計と絶縁設計」

4.リンク

ウィキペディアより「がいし」

当ブログ内関連?リンク

「鉄柱(架線柱)の種類 1 大体の形状」

「電線の種類・・・」

▲最初へ

トップページへ戻る

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます